Beitrag niedergelassener Gynäkolog:innen zur Verbesserung der Prognose

Autor:

Prof. Dr. med. Karsten Münstedt

Chefarzt

Frauenklinik Offenburg

Obwohl sich die Ergebnisse bei der Behandlung von Patient:innen mit Brustkrebs in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich verbessert haben, darf man mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Das Erkennen von Rezidiven in der Nachsorge durch klinische Untersuchungen und/oder apparative Massnahmen mit Ausnahme der Mammografie hat jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Überlebenschancen der Patient:innen.1 Vor diesen eher ernüchternden Befunden mögen sich niedergelassene Gynäkolog:innen fragen, ob sie nicht doch einen relevanten Beitrag für den Erfolg einer Brustkrebsbehandlung leisten können. Im Folgenden sollen daher einige Punkte aufgezählt werden, die, wenn sie berücksichtigt würden, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Behandlung von Brustkrebspatient:innen darstellen würden.

1. In ein Zentrum einweisen

Im Rahmen des Projekts WiZen wurde die Wirksamkeit der Gesundheitsversorgung in onkologischen Zentren untersucht, unter anderem auch beim Mammakarzinom. Das von Prof. Dr. med. JochenSchmitt vom Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV) der Hochschulmedizin Dresden geleitete Projekt analysierte insbesondere das Überleben der Krebspatient:innen nach umfassender Adjustierung, wobei zwischen Behandlungen in Krankenhäusern mit und ohne Zertifikat unterschieden wurde.2 Die Analysen erfolgten auf Basis der routinemässig erhobenen Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Daten der vier klinischen Krebsregister Regensburg, Dresden, Erfurt und Berlin-Brandenburg.

Im Ergebnis zeigte sich, dass der Überlebensvorteil für Patient:innen mit Behandlungen in zertifizierten Zentren für die verschiedenen Krebsarten unterschiedlich ausfiel. Im Hinblick auf die Gynäkologie war der Überlebensvorteil durch die Behandlung in Zentren besonders gross bei Gebärmutterhalskrebs (minus 25,9 Prozent Sterblichkeit) und Mammakarzinom (minus 11,7 Prozent). Der Überlebensvorteil wird auf die interdisziplinären Tumorboards in den Zentren zurückgeführt.3 Die Bedeutung eines multidisziplinären Tumorboards wurde auch in einer Studie aus Mosambik untersucht. Hier zeigte sich bei Einbeziehen eines Tumorboards eine 53%ige Reduktion der Mortalität bei Patient:innen mit frühem Brustkrebs.4 Sicherlich lassen sich die Ergebnisse nicht direkt auf Deutschland übertragen, doch beeindruckt die Grösse des Effekts, wenn sichergestellt ist, dass eine adäquate Therapie erfolgt.

Die Studie zeigte aber auch, dass mit 30% ein relevanter Prozentsatz an Patient:innen ausserhalb zertifizierter Zentren behandelt wird. Vor dem Hintergrund der deutlichen Überlebensvorteile muss eine klare Empfehlung zur Steuerung von Krebserkrankten in Richtung zertifizierte Zentren ausgesprochen werden.

2. Unterstützung bei der Akzeptanz von Tumorboardentscheidungen

Jedoch nutzen die besten Tumorboardempfehlungen nichts, wenn sie von den Patient:innen nicht angenommen werden. Die Auswirkungen der Ablehnung von Tumorboardentscheidungen wurde bei insgesamt 2819 Patient:innen mit nicht metastasiertem primärem Brustkrebs und kompletten Follow-up-Daten analysiert, die zwischen 1997 und 2019 am Brustzentrum Offenburg (zertifiziert seit 2003) behandelt wurden. Etwa 10,7% der Patient:innen lehnten den Behandlungsvorschlag des Tumorboards ab. Dabei handelte es sich signifikant häufiger um ältere Menschen, Patient:innen mit grösseren Tumoren, Patient:innen mit einer höheren Anzahl betroffener Lymphknoten und Patient:innen mit schlechter differenzierten Tumoren. Um diese Effekte herauszurechnen, erfolgte die Analyse mithilfe einer Cox-Regression.

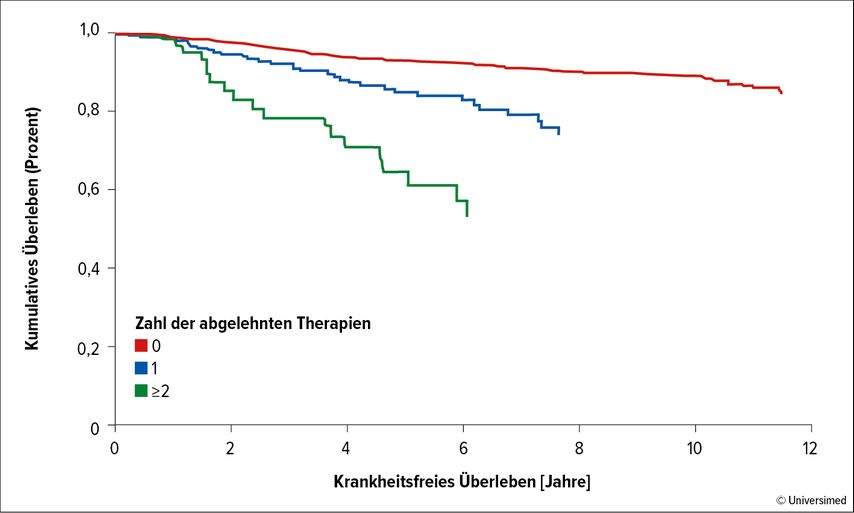

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Ablehnung einer Therapieempfehlung des Tumorboards sowohl das krankheitsfreie als auch das Gesamtüberleben beeinflusst. Die detaillierte Analyse der einzelnen Komponenten der adjuvanten Behandlung zeigte, dass die Ablehnung der antihormonellen Therapie und/oder der Chemotherapie und/oder der Strahlentherapie mit einer schlechteren Prognose einherging und dass sich die Prognose der Patient:innen immer mehr verschlechterte, je mehr Bestandteile des adjuvanten Konzepts abgelehnt wurden (Abb. 1).5

Abb. 1: Auswirkungen der Ablehnung von adjuvanten Therapiebestandteilen auf das krankheitsfreie Überleben. Je mehr Therapiebestandteile (Chemotherapie, Hormontherapie, Strahlentherapie) abgelehnt werden, umso geringer das krankheitsfreie Überleben. Modifiziert nach Männle H et al.5

3. Beratung in Bezug auf alternativeMedizin

Unter alternativer Medizin versteht man therapeutische Ansätze, die sich inhaltlich von denen der klassischen Medizin sowohl im Hinblick auf Krankheitskonzepte und Diagnostik als auch auf Therapie unterscheiden und die anstatt der klassischen Medizin angewendet werden.

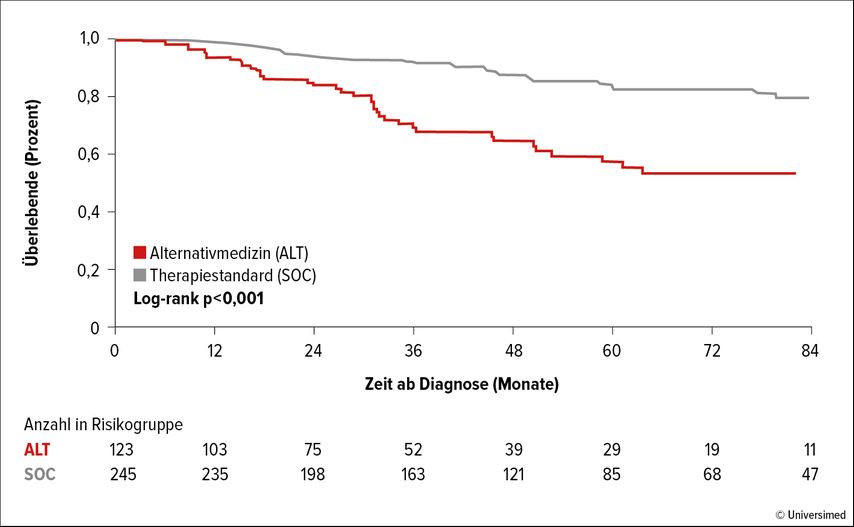

Die Frage, ob und inwieweit die alternative Medizin ihren Namen verdient und möglicherweise eine echte Alternative darstellt, wurde an einem Gesamtkollektiv und an den Unterkollektiven von Patient:innen mit Brust-, Prostata-, Darm- und Lungenkrebs untersucht.6 Im Ergebnis zeigen sich bei allen genannten vier Tumorentitäten deutlich schlechtere Krankheitsverläufe bei Anwendung alternativer Methoden (Abb. 2).

Abb. 2: Auswirkung der Anwendung alternativer Heilmethoden auf das Gesamtüberleben von Patient:innen mit Brustkrebs. Modifiziert nach Johnson SB et al.6

Aber die weitgehende Wirkungslosigkeit der alternativen Heilmethoden trägt nicht nur zur Verschlechterung der Prognose bei, sondern auch zu Verzögerungen bei der Vorstellung, Diagnose und Behandlung in schulmedizinischen Einrichtungen. Nach einer Analyse von Mohd Mujar NM et al. verzögert sich die Vorstellung wegen Brustkrebs bei Anwender:innen von alternativen und komplementären Therapien im Schnitt um 2,4 Monate.7 Die Diagnose wird im Schnitt 26 Tage später gestellt und die Therapie im Schnitt 21 Tage später begonnen. Das ergibt in Summe eine Gesamtverzögerung von etwa vier Monaten.

Wie eine Analyse von Richards MA et al.zeigt, hat dies bereits Einfluss auf die Prognose und dürfte einer relativen Verschlechterung der Prognose von ca. 8% entsprechen.8 Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Patient:innen mit Brustkrebs geraten wird, nicht auf alternative Medizin zu vertrauen und sich bei unklaren und verdächtigen Befunden sofort in schulmedizinische Behandlung zu begeben.

4. Beratung in Bezug auf komplementäre/integrative Medizin

Unter komplementärer und integrativer Medizin versteht man zumeist Methoden, die nicht in Konkurrenz zur klassischen Medizin stehen, sondern diese ergänzen sollen, um sie verträglicher und/oder wirksamer zu machen. Nach Umfragen wendet die Mehrheit der Brustkrebspatient:innen Methoden aus diesem Bereich an. Die Beweggründe sind nicht im Detail erforscht. Um sie jedoch zu verstehen, ist es wichtig, sich in die Situation onkologischer Patient:innen zu versetzen.

Während der Primärdiagnostik, Operation und adjuvanten Chemo- und Strahlentherapie haben Patient:innen intensiven Kontakt zu Ärzt:innen und vielleicht sogar Stress durch die vielen Termine. Sie erhalten ständig die Rückmeldung, dass alles richtig läuft, und haben bei Unklarheiten die Möglichkeit, valide Informationen zu bekommen. Ausserdem lassen sich viele Probleme der Therapie, z.B. Übelkeit und Erbrechen, durch ein gutes Nebenwirkungsmanagement beherrschen.

Nach der Therapie und unter endokriner Therapie gibt es nur noch sporadische ärztliche Kontakte im Rahmen der Nachsorge. Einsamkeit, die Unsicherheit, ob wirklich alles getan wurde und ob die Massnahmen für eine Heilung ausgereicht haben, der Kontakt zu Fake-News aus dem Bereich der Alternativ-/Integrativmedizin und auch das oft nicht zufriedenstellende Nebenwirkungsmanagement bei endokriner Therapie führen dazu, dass Patient:innen sich fragen, ob sie nicht noch etwas zusätzlich tun können oder sollten. Vielfach werden sie auch von wohlmeinenden Ärzt:innen, Bekannten und Verwandten dazu gedrängt, sich auch Angebote aus dem Bereich der komplementären und integrativen Medizin anzusehen.

Sicherlich liegen in diesem Bereich sowohl Chancen als auch Risiken. Da ein hoher Prozentsatz von Patient:innen mit Mammakarzinom parallel zur konventionellen Therapie und darüber hinaus Methoden aus dem Bereich der komplementären Medizin anwendet, hat dieses Thema faktisch eine grosse Bedeutung. Entsprechend wichtig ist, dass Patient:innen zu diesem Thema informiert werden.

4a. Sinnvolle Massnahmen der komplementären/integrativen Medizin

Wenn Patient:innen nach Möglichkeiten fragen, was sie tun können, um ihre Heilungschancen zu verbessern, sollten zwei Möglichkeiten an vorderster Stelle genannt werden – Sport/körperliche Aktivität und gesunde Ernährung.

Im Hinblick auf Sport/körperliche Aktivität fand ein systematisches Review mit Metaanalyse, dass eine höhere körperliche Aktivität nach Brustkrebsdiagnose mit einer geringeren Gesamtmortalität und Brustkrebsmortalität verbunden war.9 Dieser Befund spiegelt wahrscheinlich den günstigen Einfluss von körperlicher Aktivität auf die kardiovaskuläre Mortalität und eine möglicherweise günstige Rolle auf das Überleben bei Brustkrebs wider.

Nach den Berechnungen eines anderen systematischen Reviews mit Metaanalyse lässt sich bei mehr körperlicher Aktivität das Risiko für ein Brustkrebsrezidiv um 35% senken.10 Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Patient:innen mit höherer körperlicher Aktivität auch die Lebensqualität besser war.11

Im Hinblick auf ausgewogene Ernährung ist die Datenlage nicht ganz so eindeutig. Die jüngste Metaanalyse zum Thema konnte im Hinblick auf die Gesamtmortalität lediglich für Milchprodukte, Isoflavone, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Alkoholkonsum und Serum-25-Hydroxyvitamin-D (25[OH]D) sowie in Hinblick auf die brustkrebsspezifische Mortalität bei Obst, Milchprodukten und Kohlenhydraten, Proteinen, Nahrungsfett, Ballaststoffen, Alkoholkonsum und Serum 25(OH)D durchgeführt werden.

Interessant sind auch Befunde zur Omega-3-Fettsäure-Supplementierung, die z.B. bei neoadjuvanter Chemotherapie das Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben verlängerte.12 Eine weitere interessante Option ist grüner Tee. Mehrere systematische Reviews und Metaanalysen kommen zu dem Schluss, dass grüner Tee das Rezidivrisiko senkt.13,14

Die meisten Analysen ergaben jedoch keine positiven Ergebnisse. Es bestanden Anhaltspunkte dafür, dass die Einnahme von Isoflavonen die Gesamtmortalität, die brustkrebsspezifische Mortalität und das Rezidiv senkt, ebenso die Aufnahme von Ballaststoffen die Gesamtmortalität senkt und das Serum 25(OH)D umgekehrt mit der Gesamtmortalität und der brustkrebsspezifischen Mortalität assoziiert ist.15

Diese Befunde mögen enttäuschen, aber möglicherweise liegt bei einigen Analysen das Problem darin, dass die unterschiedlichen Typen des Mammakarzinoms nicht berücksichtigt wurden. Beispielsweise könnten hormonrezeptorpositive Tumoren anders reagieren als tripelnegative Tumoren.

Ein weiteres Thema könnten Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei der Ernährung sein. Eine sehr interessante Arbeit von Goodwin PJ et al.hat gezeigt, dass beim Mammakarzinom im Bereich der Ernährung keine linearen, sondern U-förmige Dosis-Wirkungs-Beziehungen bestehen.16 Das heisst, dass sich sowohl die mangelnde als auch die übermässige Zufuhr von Nahrungsmitteln nachteilig auf das Überleben auswirken. Entsprechend weist diese Arbeit darauf hin, dass Patient:innen mit Brustkrebs extreme Diäten vermeiden sollten.16

4b. Vermeidung der Gefahr von Arzneimittelinteraktionen

Die Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Arzneimittelinteraktionen bei der Behandlung von Brustkrebs hat mit der wachsenden Anzahl verschiedener Substanzklassen, der immer grösseren Komplexität der Pharmakotherapie und der Zahl schwerer erkrankter Patient:innen zugenommen.

Nach einer aktuellen Studie zum Thema bestand bei etwa 92% aller Patient:innen das Risiko für eine oder mehrere Wechselwirkungen und bei 62% das Risiko für mindestens eine schwerwiegende Arzneimittelwechselwirkung. Die häufigsten Arten von Arzneimittelwechselwirkungen waren eine Kombination aus QT-verlängernden Arzneimitteln (32%) und Arzneimitteln mit einem Potenzial für Myelotoxizität (13%) oder Hepatotoxizität (10%). Bei 37% aller Patient:innen, die komplementäre Methoden anwendeten, wurden Wechselwirkungen mit Medikamenten als wahrscheinlich eingestuft und bei 29% aller Patient:innen waren Wechselwirkungen zwischen Nahrungsmitteln und Arzneimitteln wahrscheinlich.17

Wie schwierig die Pharmakotherapie ohnehin ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass interindividuelle Unterschiede, intraindividuelle Unterschiede und genetische Varianten (Polymorphismen) eine Rolle spielen. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Arzneimittel bei zwei Patient:innen nie gleich wirken wird. Dies betrifft sämtliche Vorgänge, die ein Arzneistoff in einem Körper durchläuft (LADME):

-

L=Liberation – Freisetzung des Wirkstoffes, Darreichungsform spielt grosse Rolle

-

A=Absorption – Aufnahme des Wirkstoffes in die Blutbahn

-

D=Distribution – Verteilung des Wirkstoffes in verschiedene Gewebe oder Körperflüssigkeiten

-

M=Metabolismus – Verstoffwechselung

-

E=Exkretion – Ausscheidung

Bekannte Substanzen mit Gefahrenpotenzial sind zahlreiche Naturstoffe. Bekannte Beispiele sind Grapefruit, Johanniskraut oder Champignons (Aromataseaktivität – Gefahr bei Pilztherapien).

Eine wichtige Aufgabe von Ärzt:innen, die die Nachsorge wahrnehmen, ist es, die Medikation der Patient:innen auf mögliche Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln sowie zwischen Arzneimitteln und Nahrungs-/Genussmitteln beziehungsweise Suchtstoffen zu prüfen. Zahlreiche Internetseiten, aber auch Apotheken bieten solche Interaktionschecks kostenlos an.

5. Unterstützung und Beratung beim Auftreten von Nebenwirkungen

Unerwünschte Wirkungen während der Therapie sind ein wesentlicher Grund für Patient:innen, Behandlungen abzubrechen. Entsprechend wichtig ist, dass Massnahmen eingeleitet werden, die die Verträglichkeit der Chemotherapie verbessern. Am Beispiel der chemotherapieassoziierten Mukositis sollen die Möglichkeiten der therapeutischen Unterstützung kurz dargestellt werden.18

Bei Auftreten einer Mukositis während einer Chemotherapie können folgende Massnahmen ergriffen werden:

-

Basistherapie (regelmässige Mundspülung, Pflege der Zähne mit einer weichen Zahnbürste, Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide und/oder Interdentalbürsten, Vermeidung von schädlichen Substanzen wie Alkohol, Tabak, scharfen und heissen Speisen, säurehaltigen Lebensmitteln)

-

Vorbeugendes Lutschen von Eiswürfeln – Metaanalyse

-

Honig (kein Manukahonig) – Metaanalyse

-

Low-Level-Lasertherapie – Metaanalyse

-

Kamille- und/oder Pfefferminz-Extrakte, evtl. in Kombination mit Thymian

-

professionelle Mund- und Zahnreinigung sowie Beratung zu Ernährung und Lebensstil

Im Rahmen der endokrinen Therapie spielen Muskel- und Gelenkbeschwerden bei der Anwendung von Aromatasehemmern eine wichtige Rolle. Eine Therapie mit Vitamin D scheint positive Wirkungen zu haben. Nach einer Studie von Rastelli AL et al.19 waren bei hoch dosierter Vitamin-D-Gabe die Schmerzen deutlich geringer.

Es ist sehr wichtig, praxisnahe Schemata für weitere häufige unerwünschte Wirkungen der onkologischen Behandlung zu etablieren.

6. Motivation zur Fortsetzung der konventionellen Therapien/Vermeidung der Non-Compliance

Wie oben erwähnt, wirkt sich die Ablehnung der vorgeschlagenen Therapie negativ auf das Überleben der Patient:innen aus. Ebenso ungünstig ist es, wenn Patient:innen die Behandlungen nicht vollständig durchführen und es bei der Chemotherapie zu Dosisreduktionen, Therapieverzögerungen und Abbrüchen kommt oder die antihormonelle Therapie unregelmässig bzw. gar nicht mehr eingenommen wird.

Bedauerlicherweise gibt es nur wenige Studien, die über Therapieabbrüche im onkologischen Alltag berichten. Nach eigenen Untersuchungen lag der Anteil der Patient:innen, die eine Chemotherapie vorzeitig abbrachen, bei 8,4%.20 Die Problematik bei Hormontherapie ist vergleichsweise gut erforscht. Obwohl eine adjuvante Hormontherapie mit Tamoxifen oder Aromatasehemmern das Risiko für das erneute Auftreten von Brustkrebs um 41% und die krebsspezifische Mortalität um 31% senkt, brechen zwischen 31% und 73% der Patient:innen ihre Behandlung ab und reduzieren damit die therapeutische Wirkung.21 Eine positive Familienanamnese von Patient:innen mit Eierstockkrebs, jüngeres und älteres Alter, ein höherer Komorbiditätsindex sowie die Verwendung von Analgetika, Hypnotika/Sedativa, gastrointestinalen Medikamenten und Hormonersatztherapie wurden als Prädiktoren für den Abbruch der Hormonbehandlung identifiziert.21

Eine andere Arbeit aus der Arbeitsgruppe zeigte, dass durch Hormontherapie bedingte Hitzewallungen bzw. die Gabe von Medikamenten gegen Hitzewallungen ebenfalls Prädiktoren für das vorzeitige Absetzen der Hormontherapie sind. Patient:innen mit Hitzewallungen benötigen mehr Unterstützung rund um die Behandlung derselben und damit bei der Compliance zur Behandlung.22 Die adäquate Therapie der Hitzewallungen stellt dementsprechend eine wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung der Hormontherapie dar. Daher sind Kenntnisse diesbezüglich bei niedergelassenen Gynäkolog:innen von Vorteil, denn der Abbruch einer endokrinen Therapie bedeutet eine deutliche Verringerung der Überlebenschancen.

Dies unterstreicht die Arbeit von Kostev K und Mitarbeiter:innen.23 Diese haben alle Patient:innen mit Mammakarzinom in Deutschland mithilfe der IMS Disease Analyzer Database im Zeitraum zwischen 2001 und 2011 analysiert. In dieser Datenbank finden sich Daten von mehr als 3000 Arztpraxen und etwa 20 Millionen Patient:innen. Im Rahmen der Untersuchung wurde ein Behandlungsabbruch definiert als keine Einnahme der antihormonellen Therapie über einen Zeitraum von mehr als 180 Tagen. Unterteilt wurde in Arztpraxen, bei denen insgesamt eine gute Patient:innencompliance bestand, und solche ohne gute Patient:innencompliance.

Es zeigt sich, dass auch im Hinblick auf die endokrine Therapie die Abbruchraten in Praxen mit schlechter Compliance deutlich höher lagen, was sich negativ auf die Lebenserwartung von Patient:innen auswirken dürfte. Die Studie weist darauf hin, dass der Faktor Arzt/Ärztin für die Motivation zur onkologischen Behandlung relevant ist.

Zusammenfassung

Die Frage «Was können niedergelassene Gynäkolog:innen zur Verbesserung der Prognose von Mammakarzinompatient:innen beitragen?» lässt sich dahingehend beantworten, dass niedergelassene Gynäkolog:innen zahlreiche wichtige Aufgaben im Rahmen der Betreuung von Brustkrebspatient:innen übernehmen können. Wenn sie diese vollumfänglich wahrnehmen, können sowohl Prognose als auch Lebensqualität deutlich verbessert werden.

Quelle:

Die Erstpublikation erfolgte in: gyn Praktische Gynäkologie 2023; 28: 350-6

Literatur:

1 Moschetti I et al.: Follow-up strategies for women treated for early breast cancer. Cochrane Database Syst Rev 2016(5): CD001768 2 Gemeinsamer Bundesausschuss Innovation: Beschluss: WiZen – Wirksamkeit der Versorgung in onkologischen Zentren. 17.10.2022; online unter https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/wizen-wirksamkeit-der-versorgung-in-onkologischen-zentren.111 , abgerufen am 25.5.2023 3 Ärzteblatt: Geringere Sterblichkeit bei Therapie in zertifizierten Krebszentren. 26.4.2022; online unter https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133643/Geringere-Sterblichkeit-bei-Therapie-in-zertifizierten-Krebszentren , abgerufen am 25.5.2023 4 Brandão M et al.: Survival impact and cost-effectiveness of a multidisciplinary tumor board for breast cancer in Mozambique, Sub-Saharan Africa. Oncologist 2021; 26(6): e996-1008 5 Männle H et al.: Impact of patients’ refusal to undergo adjuvant treatment measures on survival.Breast Cancer Res Treat 2021; 185(1): 239-46 6 Johnson SB et al.: Use of alternative medicine for cancer and its impact on survival. J Natl Cancer Inst 2018; 110(1) 7 Mohd Mujar NM et al.: Complementary and alternative medicine (CAM) use and delays in presentation and diagnosis of breast cancer patients in public hospitals in Malaysia. PLoS One 2017; 12(4): e0176394 8 Richards MA et al.: Influence of delay on survival in patients with breast cancer: a systematic review. Lancet 1999; 353(9159): 1119-26 9 Spei ME et al.: Physical activity in breast cancer survivors: a systematic review and meta-analysis on overall and breast cancer survival. Breast 2019; 44: 144-52 10 Miyamoto T et al.: Effect of post-diagnosis physical activity on breast cancer recurrence: a systematic review and meta-analysis. Curr Oncol Rep 2022; 24(11): 1645-59 11 Bates-Fraser LC et al.: Home-based exercise improves quality of life in breast and prostate cancer survivors: a meta-analysis. PLoS One 2023; 18(4): e0284427 12 Darwito D et al.: Effects of omega-3 supplementation on Ki-67 and VEGF expression levels and clinical outcomes of locally advanced breast cancer patients treated with neoadjuvant CAF chemotherapy: a randomized controlled trial report. Asian Pac J Cancer Prev 2019; 20(3): 911-6 13 Gianfredi V et al.: Green tea consumption and risk of breast cancer and recurrence - a systematic review and meta-analysis of observational studies. Nutrients 2018; 10(12): 1886 14 Ogunleye AA et al.: Green tea consumption and breast cancer risk or recurrence: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2010; 119(2): 477-84 15 Becerra-Tomás N et al.: Postdiagnosis dietary factors, supplement use and breast cancer prognosis: Global Cancer Update Programme (CUP Global) systematic literature review and meta-analysis. Int J Cancer 2023; 152(4): 616-34 16 Goodwin PJ et al.: Diet and breast cancer: evidence that extremes in diet are associated with poor survival. J Clin Oncol 2003; 21(13): 2500-7 17 Wolf CP et al.: Interactions in cancer treatment considering cancer therapy, concomitant medications, food, herbal medicine and other supplements. J Cancer Res Clin Oncol 2022; 148(2): 461-73 18 Münstedt K, Männle H: Using bee products for the prevention and treatment of oral mucositis induced by cancer treatment. Molecules 2019; 24(17): 3023 19 Rastelli AL et al.: Vitamin D and aromatase inhibitor-induced musculoskeletal symptoms (AIMSS): a phase II, double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Breast Cancer Res Treat 2011; 129(1): 107-16 20 Männle H et al.: On the impact of premature termination of chemotherapy on relapse of breast cancer. Int J Oncol 2021; 4: 28 21 He W et al.: Predictors of discontinuation of adjuvant hormone therapy in patients with breast cancer. J Clin Oncol 2015; 33(20): 2262-9 22 Zeng E et al.: Adjuvant hormone therapy-related hot flashes predict treatment discontinuation and worse breast cancer prognosis. J Natl Compr Canc Netw 2022; 20(6): 683-9 23 Kostev K et al.: Physicians’ influence on breast cancer patient compliance. Ger Med Sci 2014; 12: Doc03

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...