Real-World-Daten zur palliativen Erstlinien-Immuntherapie

Autoren:

Dr. Sandro M. Wagner

Assoc. Prof. Dr.Thomas Melchardt, PhD

Universitätsklinik für Innere Medizin III Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Uniklinikum Salzburg

E-Mail: sa.wagner@salk.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dank der Ergebnisse der KEYNOTE-48-Studie stellt die Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren seit etwas mehr als einem Jahr den Standard in der palliativen Erstlinientherapie von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren, die „Programmed cell death ligand 1“ (PD-L1) exprimieren, dar. Bei der letztjährigen Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie präsentierten wir erste Real-World-Daten zu dieser Therapie aus mehreren österreichischen Zentren.

Keypoints

-

Checkpoint-Inhibitor-Therapie alleine oder in Kombination mit Chemotherapie stellt den derzeitigen Erstlinien-Standard bei metastasierten und rezidivierten Kopf-Hals-Tumoren mit PD-L1-Expression dar.

-

Real-World-Daten aus österreichischen Zentren belegen die in klinischen Studien gezeigte Wirksamkeit und gute Verträglichkeit der Therapie.

-

Ein Update der Daten mit längerem Follow-up und einer größeren Patientenzahl ist geplant.

Immuntherapie bei Kopf-Hals-Tumoren

Vor wenigen Jahren hielt die Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren Einzug in die Behandlung der Kopf-Hals-Tumoren und ersetzte seitdem einige bis dahin gültige Standards. Schon 2016 konnte ein Überlebensvorteil bei Patienten mit platinrefraktären Kopf-Hals-Tumoren gezeigt werden, wenn sie mit dem „Programmed cell death protein 1“(PD-1)-Inhibitor Nivolumab behandelt wurden anstatt mit den bis dahin üblichen Monotherapien mit entweder Cetuximab, Methotrexat oder Docetaxel, was schließlich auch zur Zulassung von Nivolumab in dieser Indikation führte.1

Den bisher größten Einfluss auf die klinische Routine hatten jedoch die Ergebnisse der Phase-III-Studie KEYNOTE-48, welche Ende 2019 veröffentlicht wurden.2 Im Rahmen der KEYNOTE-48-Studie wurde der PD-1-Inhibitor Pembrolizumab (als Monotherapie und gemeinsam mit einem Platin und 5-Fluorouracil [5-FU]) im palliativen Erstliniensetting mit dem EXTREME-Schema (Platin, 5-FU und Cetuximab) verglichen. Hierbei konnte ein Gesamtüberlebensvorteil durch Pembrolizumab plus Chemotherapie in der Gesamtpopulation – in erster Linie getragen durch die Combined-Positive-Score(CPS)-positiven Patienten – beobachtet werden sowie ein Gesamtüberlebensvorteil von Pembrolizumab als Monotherapie in den Patienten mit einem CPS ≥1. Ebenso zeigte sich ein deutlich günstigeres Sicherheitsprofil, weshalb das EXTREME-Schema bei CPS-positiven Patienten durch die Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie abgelöst wurde.

Wirksamkeit in der klinischen Praxis

Zur Analyse der Wirksamkeit dieser Immuntherapien im klinischen Alltag wurden Daten von Patienten, die an den Unikliniken Salzburg, Wien und Innsbruck behandelt wurden, gesammelt. Insgesamt wurden in einer ersten Analyse Daten von 52 Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region, welche im Rahmen der klinischen Routine eine palliative Erstlinientherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren erhielten, retrospektiv ausgewertet. Analog zur KEYNOTE-48-Studie wurden keine Patienten inkludiert, die innerhalb von 6 Monaten nach kurativer, platinbasierter Therapie ein Rezidiv erlitten hatten oder primär therapierefraktär waren, um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.

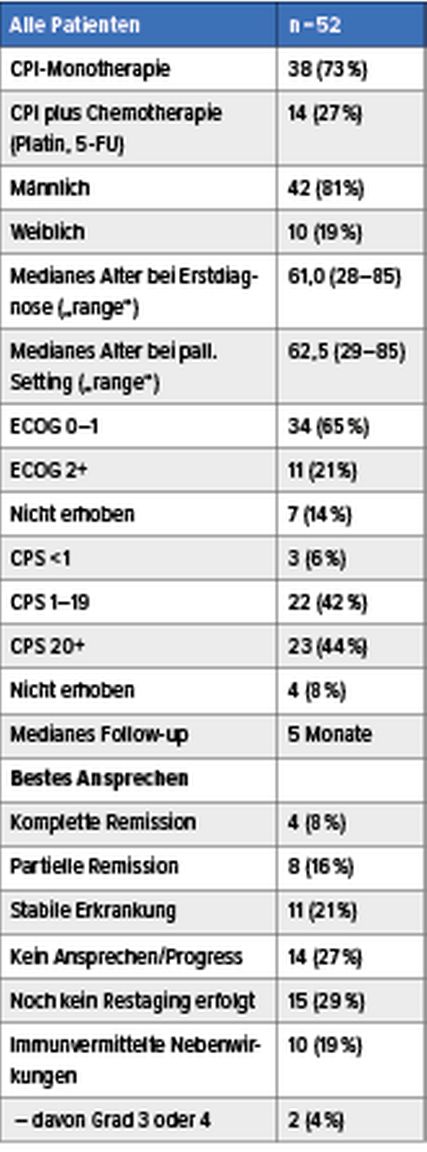

Tab. 1: Patientencharakteristika und Responseraten. CPI: Checkpoint-Inhibitor, ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group

Tabelle 1 zeigt die Patientencharakteristika sowie das Ansprechen. Von den 52 analysierten Patienten erhielten 14 Patienten den Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab gemeinsam mit einer Chemotherapie (Platin und 5-FU), die übrigen 38 Patienten wurden mit einer Checkpoint-Inhibitor-Monotherapie behandelt; zehn dieser Patienten erhielten Nivolumab anstatt Pembrolizumab (wobei die Zulassungsdaten zur Monotherapie mit 13,3% vs. 14,1% ein weitgehend vergleichbares Ansprechen zeigten). Die meisten Patienten waren männlich und zwei Drittel hatten einen guten Performance Score von 0 oder 1; im Gegensatz zur KEYNOTE-48-Studie wurden auch Patienten in schlechterem Allgemeinzustand inkludiert. Bei fast der Hälfte der Patienten (45%) konnte zumindest eine stabile Kontrolle der Erkrankung erreicht werden, bei 8% sogar eine komplette Remission. Auch in der KEYNOTE-48-Studie konnten Responseraten von über 40% (im Kombinationsarm bei Patienten mit hohem CPS) beobachtet werden.

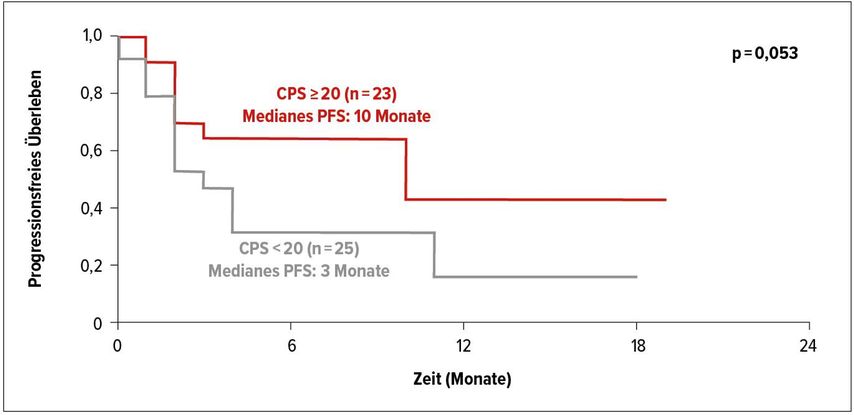

Nach einem medianen Follow-up von 5 Monaten betrug das mediane progressionsfreie Überleben 4 Monate und das mediane Gesamtüberleben 9 Monate. In der Subgruppe mit einem hohen CPS ≥20 konnte ein deutlich längeres progressionsfreies Überleben beobachtet werden als in der Gruppe mit CPS <20 (10 versus 3 Monate; Abb. 1), wenn auch noch nicht statistisch signifikant (p=0,053). Da nur drei Patienten mit negativem CPS inkludiert wurden, konnte diese Subgruppe nicht extra ausgewertet werden, diese Patienten waren in der CPS-<20-Gruppe inkludiert. Das in der KEYNOTE-48 gezeigte Gesamtüberleben von 11,6 Monaten (Pembrolizumab-Monotherapie) bzw. 13,0 Monaten (Kombinationstherapie) konnte in unserer Analyse bei nur kurzem Follow-up nicht ganz erreicht werden.

Abb. 1: Progressionsfreies Überleben von Patienten unter Checkpoint-Inhibitor-Therapie mit einem CPS ≥20 versus Patienten mit einem CPS <20

Bezüglich der Verträglichkeit kam es bei rund 20% aller Patienten zu immunvermittelten Nebenwirkungen – die häufigsten stellten Hypo- und Hyperthyreosen sowie Hauttoxizitäten und Infusionsreaktionen dar. Es ließen sich hauptsächlich Nebenwirkungen von Grad 1 oder 2 beobachten. Lediglich zwei schwere immunvermittelte Nebenwirkungen (eine Colitis und eine Hepatitis) waren zum Zeitpunkt der Auswertung dokumentiert worden. Es kam zu keinen therapiebedingten Todesfällen. Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit unseren klinischen Beobachtungen und verfügbaren Daten.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Checkpoint-Inhibitor-Therapien alleine und in Kombination mit etablierten Chemotherapien auch in der Routine eine vergleichsweise hohe Ansprechrate bei gutem Toxizitätsprofil zeigen; den größten Benefit bringen diese Therapien sicher bei Patienten mit einem hohem CPS. Die durchgeführte multizentrische Analyse hat natürlich die typischen Einschränkungen jeder retrospektiven Studie und auch das kurze mediane Follow-up zum Zeitpunkt der Auswertung ist eine klare Schwäche. Diesbezüglich ist bereits ein Update der Daten aus den beteiligten Zentren mit Einschluss von weiteren 20 bis 30 Patienten und entsprechenden Subgruppenanalysen geplant.

Literatur:

1 Ferris RL et al.: Nivolumab for recurrent squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2016; 375(19): 1856-67 2 Burtness B et al.: Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019; 394(10212): 1915-28

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...