.jpg)

Prädiktion des postoperativen Leberversagens

Autoren:

Dr. Jonas Santol

Research Associate and PhD Student, TELL International, Medizinische Universität Wien

PhD Student, Institut für Gefäßbiologie und Thromboseforschung,

Medizinische Universität Wien

E-Mail: jonas.santol@gmail.com

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Patrick Starlinger, PhD, FEBS (HPB)

Oberarzt Allgemeinchirurgie

Medizinische Universität, Wien

Principle Investigator, TELL International, Medizinische Universität, Wien

Research Associate, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

E-Mail: tellstarlinger@gmail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bis heute bleibt die die postoperative Leberfunktionsstörung eine gefürchtete Komplikation, die auch trotz oft invasiver präoperativer Leberfunktionstestung immer wieder auftritt. Eine Reihe innovativer Tests hat in den vergangen Jahren versucht, diese Komplikation vertiefend zu charakterisieren und somit die präoperative Risikostratifikation vor Leberresektionen zu verbessern.

Keypoints

-

Dynamische Leberfunktionsmessungen sind oft invasiv, teuer und schwer verfügbar.

-

Routinelaborparameter zeigen ein signifikantes prädiktives Potenzial in der Vorhersage der postoperativen Leberdysfunktion.

-

Risikostratifizierung anhand von microRNA-Signaturen übertrifft etablierte Tests in der Vorhersage postoperativer Komplikationen.

Die Fähigkeit der Leber, nach einer Resektion binnen Monaten wieder auf ein physiologisches Maß zu wachsen, bleibt einzigartig. Ein Versagen der postoperativen Leberregeneration kann aber desaströs enden.

Während bei einigen Patienten dieses Versagen schleichend ist, kann sich bei anderen eine Leberdysfunktion auch schon wenige Tage nach der Operation entwickeln. In beiden Fällen kommt es oft zu einem letalen Verlauf. Vor allem bei Hochrisikopatienten ist eine postoperative Leberfunktionsstörung eine gefürchtete Komplikation und tritt bei bis zu 20% der Fälle auf. Entwickelt ein Hochrisikopatient eine Leberdysfunktion, ist die Prognose zumeist infaust.

Obwohl Symptome gelindert werden können, gibt es de facto keine effektiven Therapieansätze, die auf kausaler Ebene wirken. Dadurch wird die Prävention einer postoperativen Leberfunktionsstörung ein integraler Teil der OP-Planung und muss gegen die notwendige onkologische Aggressivität des Eingriffes gewichtet werden.

Die präoperative Risikoevaluation stützt sich bisher auf zwei Säulen. Eine Säule ist die Einschätzung des funktionsfähigen Volumens der Restleber nach der Operation. Grundsätzlich wird ein Volumen der Restleber von mindestens 20% angestrebt. Abhängig von beispielsweise vorangegangener aggressiver Chemotherapie oder dem Vorhandensein einer Leberzirrhose sollten jedoch zumindest 30 bzw. 40% der Leber erhalten werden. Dies illustriert bereits, wie wichtig die zweite Säule der Risikostratifizierung ist, nämlich die Evaluation der Leberfunktion.

Eingeschränkt durch diverse Faktoren wie Chemotherapie, Lebersteatose, Hepatitiden oder fortgeschrittene Leberfibrose und -zirrhose, beeinflusst der Grad der chronischen Lebererkrankung der Patienten den chirurgischen Eingriff massiv.

Dynamische Leberfunktionsmessung

Zur Evaluation der präoperativen Leberfunktion haben sich dynamische Leberfunktionstests etabliert, wie die Messung der Indocyaningrün(ICG)-Clearance, der LiMAx-Test oder die Messung des Lebervenenverschlussdruckes. Diese drei sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

Indocyaningrün-Clearance

ICG ist ein fluoreszierender Farbstoff, der in der Leber verstoffwechselt und über die Galle ausgeschieden wird. Nach intravenöser Applikation kann das Maß der Exkretion über das Serum oder über Puls-Densitometrie gemessen werden. Die Messung der ICG-Clearance ist jedoch invasiv, teuer, nicht universell verfügbar und auch aufwendig in der Durchführung.1

LiMAx-Test

Beim LiMAx(„Liver MAximum capacity“)-Test wird mit 13C markiertes Methacetin intravenös appliziert, in der Leber verstoffwechselt und über eine Atemmaske gemessen. Leberresektion führt in der Folge zu einer Reduktion des LiMAx-Werts und spiegelt so die funktionellen Leberreserven wider. Zur präoperativen Risikoevaluation sind die publizierten Fallzahlen aber noch zu gering und der LiMAx-Text ist außerdem nicht weitläufig verfügbar.2

Lebervenenverschlussdruck

Eine Leberzirrhose und die damit einhergehende portale Hypertension haben einen signifikanten Einfluss auf Komplikationen nach einem leberchirurgischen Eingriff.

Die Messung des Lebervenenverschlussdrucks, der Goldstandard in der Diagnose der portalen Hypertension, zeigt ein ausgezeichnetes prädiktives Potenzial in der präoperativen Risikostratifizierung vor Leberresektion. Ein Druck über 10mmHG kann Patienten, die postoperativ hepatal dekompensieren, identifizieren. Ähnlich den anderen bereits erwähnten Leberfunktionstests hat die Lebervenenverschlussdruckmessung den Nachteil der Invasivität, des Aufwands, der Kosten und der limitierten Verfügbarkeit.3

Alternativen aus dem Blut und deren prädiktives Potenzial

Auf explorativer Ebene zeigt sich, dass Marker, die physiologische Prozesse in der Leberregeneration widerspiegeln, ein hohes prädiktives Potenzial betreffend postoperative Leberfunktionsstörung aufweisen und eventuell invasiven Leberfunktionstestungen ggf. sogar überlegen sein könnten.

Routinelaborparameter: neue Scores

Der Trend hin zu nicht invasiven Verfahren in der Risikostratifizierung vor Leberresektion kulminierte in den letzten Jahren in einer Vielzahl an Studien, die sich mit der Korrelation von Tests auf der Basis von Routinelaborparametern mit dem Auftreten von Komplikationen wie postoperativer Leberfunktionsstörung und Mortalität beschäftigen. Der „Child-Turcotte-Pugh Score“ wurde ursprünglich für die Prädiktion der Mortalität bei Patienten mit Leberzirrhose evaluiert. Der „Model for End-Stage Liver Disease Score“ (MELD) prädiziert das Überleben in Patientengruppen mit fortgeschrittener Lebererkrankung, weswegen MELD auch für Organallokation bei Lebertransplantationen verwendet wird. Beide Scores wurden eigentlich nicht für die präoperative Risikoevaluation vor Leberresektion entwickelt, wurden aber auch in diesem Kontext untersucht.4

APRI und ALBI ...

Mit dem AST(Aspartat-Aminotransferase)-zu-Plättchen-Index (APRI) und dem Albumin-Bilirubin-Score (ALBI) wurden in den letzten Jahren Scores etabliert, die nur anhand von in der Routine bestimmten Parametern berechnet werden können.

APRI wird vor allem zur Einschätzung einer Leberschädigung durch Chemotherapie (CALI) sowie zur Bestimmung des Grades einer vorhandenen Steatose der Leber verwendet.

ALBI wird zur Risikostratifizierung bei Leberkrebspatienten (HCC) sowie Patienten mit chronischen Hepatitiden herangezogen. Außerdem kann mit ALBI das Ausmaß der vorhandenen Leberfibrose evaluiert werden.5

Beide Parameter sind völlig objektiv und wurden schon mehrmals mit dem Auftreten einer postoperativen Leberfunktionsstörung assoziiert.

... vs. „APRI+ALBI“

Mit APRI+ALBI wurde vor einigen Jahren die Kombination beider Parameter untersucht. APRI+ALBI deckt durch die Addition beider Scores die häufigsten chronischen und malignen Lebererkrankungen ab und zeigt gleichzeitig ein verbessertes prädiktives Potenzial in der Vorhersage postoperativer Leberdysfunktion oder Mortalität.6

Während einer stattfindenden Chemotherapie hat APRI+ALBI einen dynamischen Verlauf. Durch die entstehende CALI steigt APRI+ALBI. Das Sinken von APRI+ALBI nach Chemotherapie zeigt die beginnende Erholung der Leberreserven. In der Folge kann ein sich normalisierender APRI+ALBI-Wert den optimalen OP-Zeitpunkt vorhersagen. Auch wenn APRI+ALBI noch breiter validiert werden muss, ist APRI+ALBI mittels einer wissenschaftlich validierten App leicht kalkulierbar, die sowohl für i-Phone als auch für Android gratis verfügbar ist (TELLAPRIALBI-App). Kliniker bekommen somit ein Hilfsmittel in die Hand, das, basierend auf wissenschaftlicher Evidenz, die präoperative Routineabklärung jetzt schon unterstützen kann.7

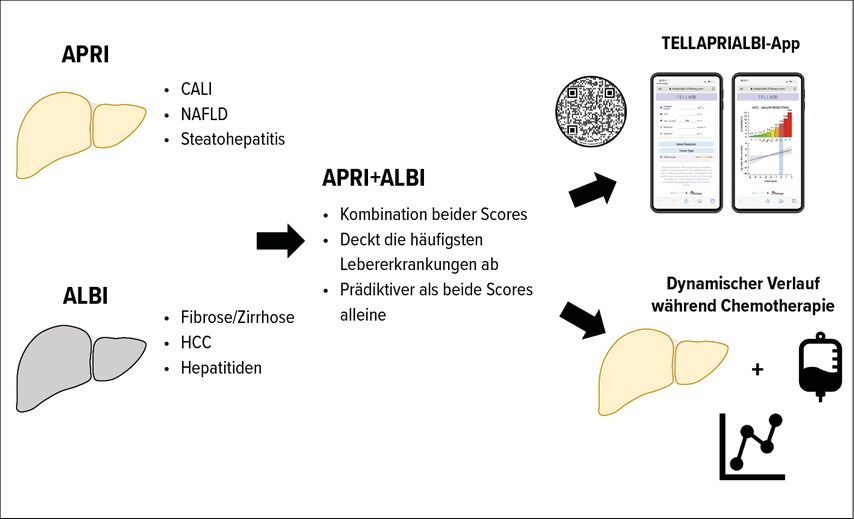

Abbildung 1 illustriert die Einsatzmöglichkeit von APRI, ALBI und APRI+ALBI.

Abb. 1:Der APRI-Score findet Verwendung in der Einschätzung einer stattgefundenen Leberschädigung nach Chemotherapie (CALI) und/oder des Ausmaßes der vorhandenen chronischen Leberschädigung. ALBI wiederum wird besonders in der Risikostratifizierung für Patienten mit primärem Leberkrebs oder chronischen Hepatitiden verwendet und gibt Auskunft über das Ausmaß der vorhandenen Leberfibrose. APRI+ALBI kombiniert beide Scores und deckt damit die häufigsten Lebererkrankungen ab. Durch die TELLAPRIALBI-App ist es möglich, APRI+ALBI einfach und gratis anhand von Routinelaborparameter zu kalkulieren.

Von-Willebrand Faktor

Der Von-Willebrand-Faktor (vWF), der von den Endothelzellen der Lebersinusoide ausgeschüttet wird, führt zu Plättchenadhäsion und -aggregation in der Leber. Die Freisetzung des vWF wird durch chronische Lebererkrankung beeinflusst. Zirkulierende präoperative vWF-Antigen-Werte zeigen eine Assoziation mit dem postoperativen Verlauf nach Leberresektion. vWF-Antigen scheint ein vergleichbares prädiktives Potenzial wie die ICG-Testung zu haben.

Erste Studien müssen zwar noch weiter validiert werden, aber ein Parameter, der aus dem Blut bestimmt werden kann, wäre eine breit verfügbare Möglichkeit, um Patienten vor einer Operation zu evaluieren.8

Die Zukunft und innovative neue Marker

Objektive Testergebnisse, kalkuliert anhand von Routineparametern, zeigen ein ähnliches, wenn nicht sogar teilweise verbessertes prädiktives Potenzial im Vergleich mit invasiver Leberfunktionsmessung. Ziel ist es, dass Tests Patienten anhand ihrer Diagnosen und nach dem Ausmaß des geplanten Eingriffes in Subgruppen einteilen und betreuendes Personal so eine individuelle Empfehlung hinsichtlich des klinischen Managements geben kann.

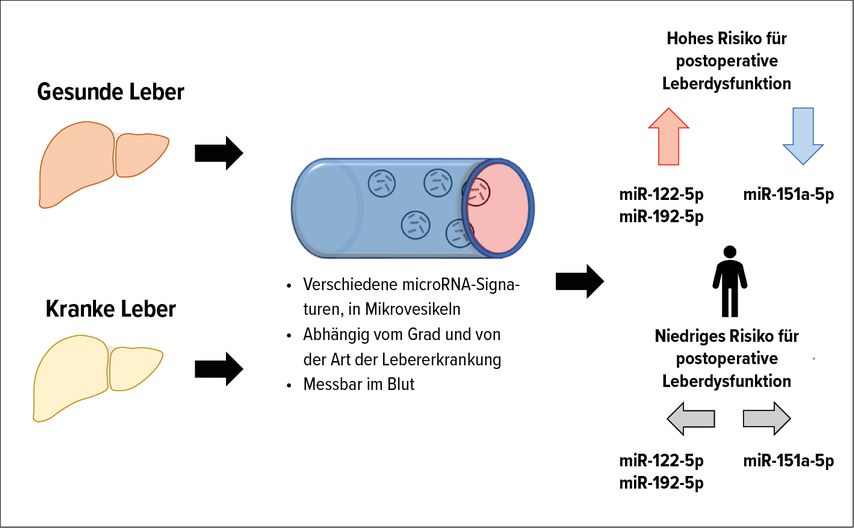

Noch weiter am Horizont zeigen erste Daten, dass microRNA-Signaturen der microRNA 151a-5p, 192-5p und 122-5p eine starke Korrelation mit postoperativer Leberdysfunktion aufweisen (Abb. 2). Weiters wurde auf Basis dieser microRNA ein biostatistisches Modell erstellt, das anhand der Ratio der untersuchten microRNA postoperative Komplikationen, Mortalität und einen verlängerten Intensivstations- und Krankenhausaufenthalt vorhersagen kann. Die analysierten microRNA-Ratios übertrafen etablierte Parameter der präoperativen Risikostratifizierung wie ICG-Clearance. Vor einer klinischen Implementation bedarf es aber weiterer Validierung.

Abb. 2: Abhängig vom Grad der chronischen oder malignen Lebererkrankung werden unterschiedliche microRNA-Signaturen an das Blut abgegeben. Per peripherer Blutabnahme kann in der klinischen Routine microRNA gemessen werden. Patienten mit einem hohen Risiko, postoperativ eine Leberdysfunktion zu entwickeln, zeigen eine erhöhte Expression der microRNA 122-5p und 192-5p und eine niedrige Expression der microRNA 151a-5p. Die Relevanz dieser Expressionsmuster zeigt sich vor allem im prädiktiven Potenzial solcher microRNA-Signaturen betreffend postoperative Komplikationen bei Patienten nach Leberresektion

Innovative neue Parameter wie microRNA könnten es in Zukunft möglich machen, chirurgische Therapieplanung genau auf das Risikoprofil einzelner Patienten anzupassen.9

Literatur:

1 Schwarz C et al.: The value of indocyanine green clearance assessment to predict postoperative liver dysfunction in patients undergoing liver resection. Sci Rep 2019; 9(1): 8421 2 Stockmann M et al.: The LiMAx test: a new liver function test for predicting postoperative outcome in liver surgery. HPB 2010; 12(2): 139-46 3 Boleslawski E et al.: Hepatic venous pressure gradient in the assessment of portal hypertension before liver resection in patients with cirrhosis. BJS 2012; 99(6): 855-63 4 Kokudo T et al.: Assessment of preoperative liver function for surgical decision making in patients with hepatocellular carcinoma. Liver Cancer 2019; 8(6): 447-56 5 Demirtas CO et al.: ALBI grade: Evidence for an improved model for liver functional estimation in patients with hepatocellular carcinoma. JHEP Rep 2021; 3(5): 100347 6 Pereyra D et al.: The combination of APRI and ALBI facilitates preoperative risk stratification for patients undergoing liver surgery after neoadjuvant chemotherapy. Ann Surg Oncol 2019; 26(3): 791-9 7 Starlinger P et al.: Combined APRI/ALBI score to predict mortality after hepatic resection. BJS Open 2021; 5(1): zraa043 8 Starlinger P et al.: Perioperative von Willebrand factor dynamics are associated with liver regeneration and predict outcome after liver resection. Hepatology 2018; 67(4): 1516-30 9 Starlinger P et al.: Predicting postoperative liver dysfunction based on blood-derived microRNA signatures. Hepatology 2019; 69(6): 2636-51

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...