Palliativmedizin in der klinischen Praxis

Autorin:

Dr. Feroniki Adamidis

Universitätsklinik für Innere Medizin I

Klinische Abteilung für Palliativmedizin

Medizinische Universität Wien

Gezielte Symptomlinderung bei Schmerzen und maligner intestinaler Obstruktion (MIO): Die palliative Versorgung stellt den Menschen und seine Symptome in den Mittelpunkt. Schmerzen und MIO zählen zu den komplexesten Herausforderungen in der terminalen Lebensphase. Der Fokus liegt dabei nicht auf Heilung, sondern auf realistischen Therapiezielen und der nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität.

Keypoints

-

Schmerz gehört zu den häufigsten Symptomen am Lebensende – eine strukturierte, sorgfältige Schmerzanamnese ist die Grundlage jeder wirksamen, individualisierten Therapie.

-

MIO erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen medikamentösen, interventionellen und palliativen Maßnahmen.

-

Kommunikation ist ein zentrales therapeutisches Instrument in palliativen Situationen.

-

Ziel ist nicht Symptomfreiheit, sondern Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität.

Palliativmedizin: Symptom vor Struktur

Ein Perspektivenwechsel ist essenziell: Während die kurative Medizin krankheitszentriert agiert, rückt die Palliativmedizin das subjektive Erleben in den Vordergrund. Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Delir oder Obstipation bestimmen die Therapieplanung. Nicht jede Maßnahme zielt auf Lebensverlängerung – entscheidend ist die Erhaltung von Autonomie und Würde. Hilfreich kann der „PERS(2)ON-Score“ sein, um die Symptomlast strukturiert zu erfassen.1

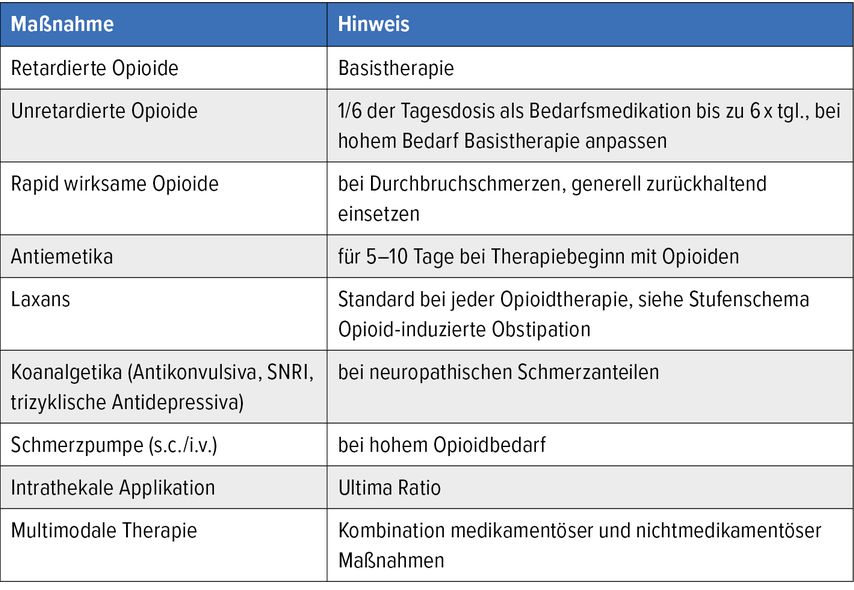

Schmerztherapie: differenziert statt standardisiert

Tumorbedingte Schmerzen betreffen bis zu 80% der onkologischen Patient:innen.2 Die WHO-Stufentherapie bleibt grundlegend, muss aber individualisiert angewendet werden: „by the mouth, by the clock, by the ladder – for the individual“.3 Tabelle 1 gibt einen Überblick über gängige Präparate in der palliativmedizinischen Praxis.

Im palliativen Setting ist die Wahl des Applikationsweges eine besondere Herausforderung. Ursachen dafür sind unter anderem allgemeine Schwäche, Dysphagie, mangelnde Therapieadhärenz sowie ein eingeschränkter venöser Zugang oder Infektionsrisiken bei dauerhaft liegenden i.v. Zugängen. Vor allem im ambulanten Bereich hat sich daher die subkutane Applikation als praktikable und schonende Alternative etabliert. Erstaunlich viele für die letzte Lebensphase relevante Arzneimittel können sicher und wirksam subkutan verabreicht werden. Eine umfassende Übersicht bietet zum Beispiel das Hospiz Tirol.4

Transdermale Applikationssysteme ermöglichen eine kontinuierliche Wirkstofffreisetzung über einen Zeitraum von bis zu einer Woche und gewährleisten damit stabile Plasmaspiegel. Sie umgehen sowohl den gastrointestinalen Trakt als auch den First-Pass-Effekt der Leber, was besonders bei Übelkeit, Schluckstörungen oder intestinalen Obstruktionen von Vorteil ist. Allerdings bestehen auch Limitationen: Bei Fieber kann es zu einer verstärkten transdermalen Diffusion des Wirkstoffs kommen, was unerwünschte systemische Effekte begünstigt. Weitere Nachteile umfassen mögliche Hautirritationen, eine verzögerte Wirkungseintrittszeit von bis zu zwölf Stunden sowie eine verlängerte Abflutungszeit von etwa 24 Stunden nach Entfernen des Pflasters. Zudem ist die Applikationsform nicht geeignet, um auf tageszeitliche Schwankungen der Schmerzintensität flexibel zu reagieren.

Eine Ausnahme stellt Buprenorphin dar, da seine Absorption bereits im Stratum corneum erfolgt und somit auch bei kachektischen Patient:innen eine ausreichende Wirkung erzielt werden kann. Neuropathische Schmerzanteile werden in der Praxis häufig übersehen – dabei ist es für eine wirksame Therapie essenziell, sie zu erkennen. Koanalgetika wie Pregabalin oder Duloxetin sind in diesen Fällen eine wichtige Ergänzung zur Opioidbehandlung.

Maligne intestinale Obstruktion (MIO)

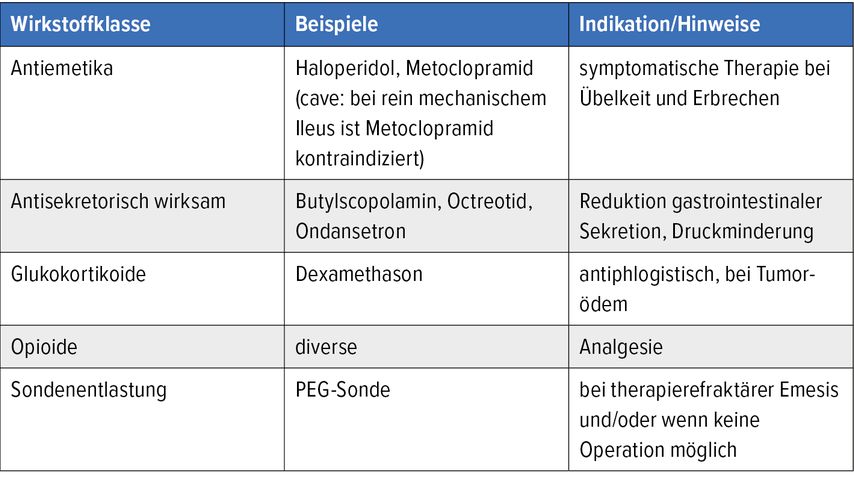

Eine MIO ist eine häufige Komplikation bei Patient:innen mit fortgeschrittener Tumorerkrankung – vor allem bei intraabdominalen Neoplasien. Die weltweite Prävalenz wird auf etwa 3–15% aller Krebspatient:innen geschätzt.5 Die klinische Versorgung erfordert ein individuelles, prognoseorientiertes Vorgehen, das sowohl die therapeutischen Zielsetzungen als auch den Allgemeinzustand berücksichtigt. Bei gutem Allgemeinzustand und einer singulären Obstruktionsstelle sollte eine chirurgische Intervention geprüft werden. Ist eine Operation kontraindiziert, können interventionelle Verfahren wie Duodenal- oder Kolonstenting eine schonende Alternative darstellen. In Fällen einer inoperablen und konsolidierten MIO liegt der Schwerpunkt auf der palliativen Symptomkontrolle und dem Sicherstellen maximaler Lebensqualität. Bemerkenswerterweise kommt es bei über einem Drittel der Patient:innen mit inoperabler MIO zu einer spontanen Rückbildung der Obstruktion. Die mediane Überlebenszeit in dieser Patient:innengruppe beträgt jedoch meist nur vier bis fünf Wochen.6 Durch den gezielten Einsatz einer polymodalen Pharmakotherapie – bestehend aus Glukokortikoiden, potenten Opioiden, Antiemetika und antisekretorischen Substanzen – lässt sich eine effektive und nachhaltige Symptomlinderung erzielen. Tabelle 2 skizziert die medikamentösen Optionen bei MIO.

Kommunikation: der klinische Leuchtturm

Wie Menschen sterben, bleibt im Gedächtnis derer, die weiterleben – so die Pionierin der Palliative Care, Cicely Saunders. Kommunikation ist kein „soft skill“, sondern eine Kernkompetenz. In palliativen Situationen muss Klarheit mit Sensibilität verbunden werden: Was ist noch möglich? Was ist sinnvoll? Und: Was ist gewollt?

Fazit

Schmerz und MIO zählen zu den belastendsten Symptomen in der Palliativmedizin. Ihre Behandlung erfordert medizinische Expertise, strukturierte Kommunikation und vor allem Menschlichkeit. Ziel ist nicht Heilung, sondern Würde – im Hier und Jetzt.

Literatur:

1 Masel EK et al.: The PERS(2)ON score for systemic assessment of symptomatology in palliative care: a pilot study. Eur J Cancer Care (Engl) 2016; 25(4): 544-50 2 van den Beuken-van Everdingen MH et al.: Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007; 18(9): 1437-49 3 WHO Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer patients in adults and adolescents 4 www.hospiz-tirol.at/wp-content/uploads/2014/02/Subkutane-Verabreichung-von-Medikamenten-in-der-Palliativmedizin_2014_01_20.pdf 5 Ripamonti C, Bruera E: Palliative management of malignant bowel obstruction. Int J Gynecol Cancer 2002; 12(2): 135-43 6 Tuca A et al.: Malignant bowel obstruction due to advanced cancer in palliative care: observational and descriptive study. Poster #462. 5th Research Forum of European Association for Palliative Care, 2008, Trondheim

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...