Organisation der personenzentrierten Gesundheitsversorgung

Autorin:

DGKP Christina Nagl

Universitätsklinik für Neurochirurgie

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: christina.nagl@tirol-kliniken.at

In der Beratung und Begleitung von Patienten in der Neuroonkologie wird die individuelle Evaluation und Reaktion immer wichtiger. Personenzentrierte Betreuung soll Patienten die bestmögliche Unterstützung während des Krankheitsverlaufes bieten.

Keypoints

-

Die Pflege und die Beratung in der Neuroonkologie stellen Patienten in den Mittelpunkt und sollen durch genaue Evaluation zur bestmöglichen individuellen Begleitung führen.

-

Durch Kontinuität in der Pflegeberatung wird eine Optimierung der Betreuung erzielt.

-

Es bedarf kontinuierlicher Evaluation des Zustandes des Patienten.

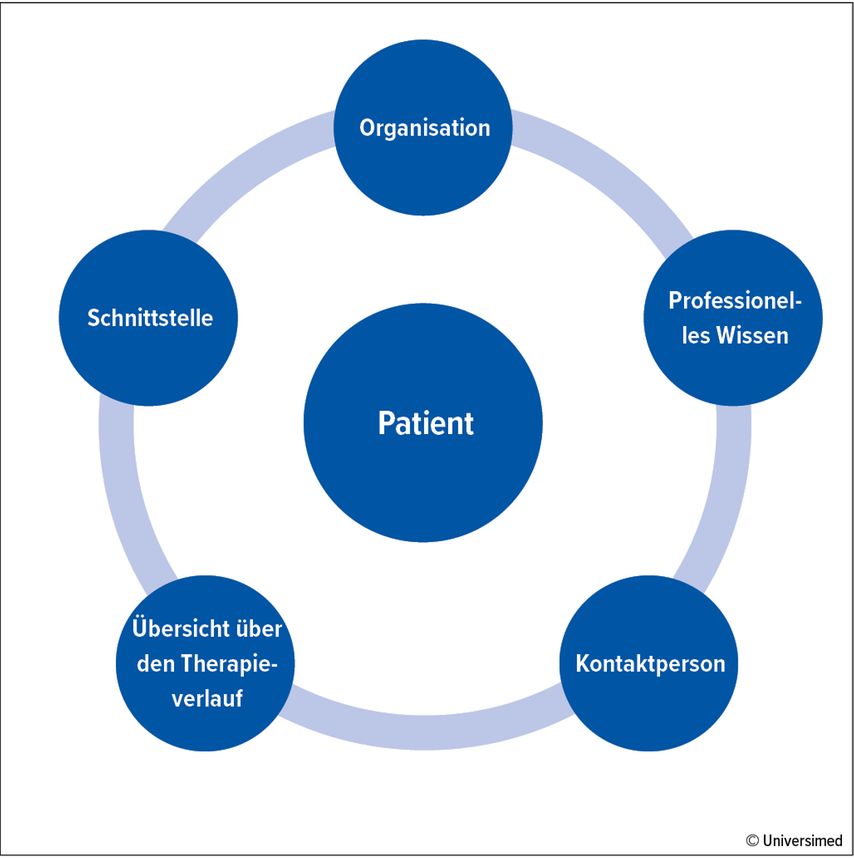

Die personenzentrierte Pflege stellt den erkrankten Menschen in den Mittelpunkt, konzentriert sich auf seine Stärken und seinen Willen und nutzt gezielt das soziale Umfeld als wertvolle Ressource. Außerdem wird durch die Kontinuität der Zuständigkeit der Ansprechperson in der Pflege für Patienten eine Förderung von Sicherheit und Vertrauen angestrebt (Abb. 1).

Um Patienten in der sehr fordernden und emotional belastenden Zeit einer neuroonkologischen Erkrankung effektiv zu betreuen, gilt es, vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten, die auf folgender Basis aufbauen sollten:

Information

Durch immer mehr Therapieoptionen und Behandlungen in der Onkologie sowie Neuroonkologie ist es für Patienten schwierig, einen Überblick zu behalten. Um gute Entscheidungen fällen zu können, bedarf es genauer und präziser Informationsweitergabe.

Kompetenz

Zur Informationsweitergabe ist professionelles Wissen der Pflegepersonen nötig, um für Patienten als kompetente Kontaktpersonen zur Verfügung zu stehen. Ein Gesamtüberblick über den Therapieverlauf kann eine Reduzierung von Informationsverlusten erzielen.

Kommunikation

Durch kompetente Informationsweitergabe ergeben sich ein stetiger Austausch mit dem Patienten sowie eine interprofessionelle Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen.

Wie sieht personenzentrierte Gesundheitsversorgung in der Praxis aus?

Kontinuität – ob stationär oder ambulant

Zunächst befinden sich Patienten meist in einem stationären Setting. Dort sollten sie bereits Kontakt zur primär zuständigen Pflegeperson aufnehmen können, die sie weiter durch die Zeit der Erkrankung begleitet.

Zu diesem Zeitpunkt kann Vertrauen aufgebaut werden, um in der Folge bei der Mitteilung der Diagnose Patienten beraten und ihre Interessen vertreten zu können. Für die Erklärung der Diagnose sind die persönliche Anwesenheit der Pflegeperson sowie die Zusammenfassung des Sachverhalts und die Beantwortung der entstehenden Fragen eine große Hilfestellung. Diese Art der Betreuung sollte Patienten immer angeboten werden.

Zur Durchführung der weiteren Therapien, z.B. Strahlen- oder Chemotherapie, sind Patienten in einer ambulanten Betreuung, wenn ihr Allgemeinzustand es zulässt. Für die ambulante personenzentrierte Gesundheitsversorgung sind die Zuverlässigkeit der Pflegeperson, die stetige Weitergabe von Informationen und die Kontinuität der Anwesenheit bei den verschiedenen Terminen unumgänglich.

Durch die Beratungstätigkeit der Pflege wird ein informierter Patient zu einem aktiv mitentscheidenden Patienten, der zu jedem Zeitpunkt der Therapie umfassend informiert ist.

Bestmögliche Betreuung: dasGrundgerüst

Um Patienten bestmöglich zu betreuen, gilt es, vier Punkte zu beachten, die zur Verbesserung der Pflegeberatung beitragen:

-

Verlässlichkeit

-

Kontinuität

-

Das Miteinbeziehen der Angehörigen

-

Eine genaue Sozialanamnese des Patienten

Da die Pflegeperson bzw. das Betreuungsteam nur einen Teil des Betreuungsnetzwerks darstellt, ist die Unterstützung der Angehörigen als großer Teil der Ressourcen zu sehen. Angehörige sollten immer in die Betreuung einbezogen werden. Ein stetiger Austausch mit Patienten und Angehörigen trägt zudem dazu bei, Informationsverlust zu reduzieren.

Die Sozialanamnese

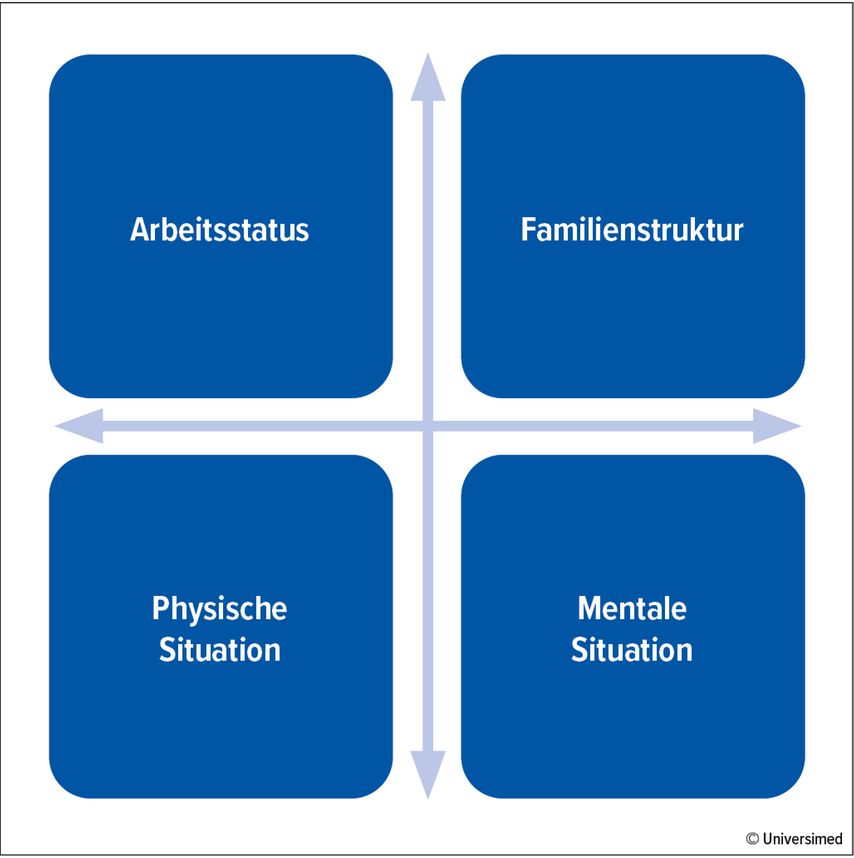

Eine genaue Sozialanamnese beinhaltet Informationen über (Abb. 2):

Die Familienstruktur

Wie und wo lebt der Patient? Ist es ihm möglich, nach dem stationären Aufenthalt entlassen zu werden? Mit wem lebt der Patient? Wer kann ihn zu Hause unterstützen? Hat der Patient Kinder? Benötigt er für diese psychologische Hilfe oder auch Betreuung? Wie ist die Familienstruktur? Wie fügt sie sich zusammen? Wer ist der Hauptansprechpartner?

Der Arbeitsstatus

Ist der Patient selbstständig oder angestellt? Wird der Patient jemals wieder arbeiten können? Braucht er Beratung von der Sozialarbeit? Ist der Patient bereits in Pension?

Physische Situation

Hat der Patient Ausfallserscheinungen? Benötigt er Physiotherapie? Ist diese ambulant möglich oder muss er in eine Rehaklinik? Hat der Patient kognitive Beeinträchtigungen? Hat er Sprachprobleme?

Die mentale Situation

Ist der Patient in einer depressiven Stimmung? Kann der Patient schlafen? Möchte der Patient über die Erkrankung sprechen?

Vor allem zur Stabilisierung der mentalen Situation sollte ein kontinuierliches Angebot an Gesprächen möglich sein – wenn nötig auch mit einem Psychologen/Psychoonkologen.

Ein dynamisches Gefüge

Nur wenn all diese Informationen bei einer Pflegeperson zusammenlaufen und in die Betreuung und Beratung einfließen, kann die bestmögliche patientenzentrierte Pflege angestrebt werden.

Jede Veränderung in einem der besprochenen Punkte kann den Zustand und somit auch die Bedürfnisse des Patienten verändern. Bei jeder Veränderung bedarf es einer erneuten Evaluation. Eine der wichtigsten Veränderungen kann der Übergang von der stationären zur ambulanten Therapie sein.

Hier stellt sich die Frage: Was passiert nach der Entlassung des Patienten? In der Zeit der ambulanten Therapie zu beachten sind:

-

Kontakt mit dem Patienten halten

-

Organisation der Termine des Patienten

-

Fortlaufender Austausch mit Angehörigen

-

Beratung und Unterstützung bei Strahlentherapie, Chemotherapie oder auch anderen Therapieformen wie z.B. TT Fields

Neuartige Therapieformen benötigen zusätzliche Erklärungen sowie mehrmalige Informationsweitergabe an Patienten und Angehörige.

Durch die Anwesenheit bei Tumorboards kann Pflegepersonal immer die aktuellen Ereignisse, Beschlüsse und Informationen mit dem Patienten besprechen. Deswegen ist ein stetiger Austausch mit anderen Kliniken nötig und sinnvoll.

Der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit extramuralen Diensten oder Palliativdiensten ist durch kontinuierliche Betreuung und Einschätzung des aktuellen Zustandes zu evaluieren. Die Pflege in der Neuroonkologie sollte eine Schnittstelle sein, die versucht, durch die sich laufend ändernden Therapieangebote sowie Entscheidungen des Patienten die bestmöglichen Ressourcen für den Patienten zu finden und zusammenzufügen.

Das wird besonders bedeutsam, da sich Patienten heute mehr denn je eine stärkere Beteiligung an den Entscheidungen wünschen, die über ihre Versorgung und Therapie getroffen werden. Sie wollen und verdienen eine Partnerschaft mit gemeinsamer Verantwortung für ihre Gesundheitsversorgung.

Für die personenzentrierte Pflege des neuroonkologischen Patienten bedarf es viel Erfahrung, fundierten und aktuellen Wissens und sehr viel Empathie, damit jeder einzelne Patient in großem Maße davon profitieren kann.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...