Neue radiotherapeutische Strategien bei „limited-stage disease“ indolenter Lymphome

Autorin:

Dr. Cora Waldstein

Universitätsklinik für Radioonkologie, Comprehensive Cancer Center

Medizinische Universität Wien

E-Mail: cora.waldstein@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine reduzierte Dosis, verkleinerte Felder und ein gutes Zusammenspiel mit modernen bildgebenden Verfahren prägen aktuelle Strategien in der Strahlentherapie indolenter Lymphome. Die strahlenbedingten Nebenwirkungen können dadurch maßgeblich verringert werden, ohne dass Einbußen in der Effektivität hingenommen werden müssen, berichtet Oberärztin Dr. Cora Waldstein, stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe für Lymphome und benigne Erkrankungen der Universitätsklinik für Radioonkologie in Wien.

Keypoints

-

Beim indolenten Lymphom kann die Strahlentherapie als alleinige Therapie angeboten werden.

-

Die bevorzugte Dosis liegt zwischen 24 und 30Gy und es sollte eine „involved-site radiotherapy“ (ISRT) durchgeführt werden.

-

Es werden moderne Techniken wie „intensity-modulated radiotherapy“ (IMRT), „volumetric-modulated arc radiotherapy“ (VMAT) und „image-guided radiotherapy“ (IGRT) angewendet.

-

Die Nebenwirkungen sind mittlerweile sehr gering.

In Deutschland erkrankten im Jahr 2019 mehr als 18000 Patient*innen an einem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL). Bei den indolenten NHL macht das follikuläre Lymphom (FL) den größten Anteil mit ca. 30% der Patient*innen aus, wobei fortgeschrittene Stadien bereits bei der Erstdiagnose häufig sind.

Während es bei frühen Stadien oftmals Heilungschancen gibt, existiert bei fortgeschrittenen Stadien zurzeit noch keine etablierte kurative Therapie. Beim aggressiven NHL beschränkt sich die Radiotherapie auf die Konsolidierungstherapie bei „bulky disease“ und extranodaler Beteiligung und auf die Behandlung älterer Patient*innen. Beim indolenten Lymphom andererseits kann eine Radiatio als definitive Behandlung mit hervorragenden lokalen Kontrollraten von >90% und somit als Standardtherapie empfohlen werden.

In einer rezenten retrospektiven australisch-kanadischen Studie mit 365 Patient*innen mit FL im Frühstadium wurden verschiedene Therapiemodalitäten mit ausschließlicher Beobachtung verglichen. Jene Therapien, die eine Strahlentherapie einschlossen, waren mit einem längeren progressionsfreien Überleben (PFS) verbunden, ein Unterschied im Gesamtüberleben (OS) wurde jedoch nicht beobachtet.1

Aufgrund der hohen Lokalkontrolle bleibt die Strahlentherapie bei lokalisierten indolenten Lymphomen, wie dem FL und dem Mantelzell-Lymphom (MZL), immer noch die Behandlung der Wahl. Nebenwirkungen bei Bestrahlung sind immer von der Bestrahlungsregion, der applizierten Gesamtdosis und der Bestrahlungstechnik abhängig. Nebenwirkungen von Grad 3 und 4 sind dank moderner Bestrahlungstechniken bei indolenten Lymphomen mit einer Inzidenz von unter 5% selten.1 Ebenso ist die Inzidenz von Zweitkarzinomen nach Bestrahlung nicht signifikant erhöht.

Dosisreduktion

Da eine Radiatio bei Lymphomen eine besonders hohe Effektivität zeigt, konnte die Strahlendosis in den vergangenen Jahren für indolente NHL sukzessive von 40–50Gy auf 24–30Gy reduziert werden. Eine Verkürzung des PFS wurde dabei nicht beobachtet, jedoch eine deutliche Verminderung der Nebenwirkungen.

Eine weitere Reduktion auf eine sehr niedrige Strahlendosis von 4Gy, auch „very-low-dose radiotherapy“ (VLDRT) genannt, wurde in der randomisierten Phase-III-Studie FORT untersucht. Ziel war es, bei gleicher Effektivität weitere Nebenwirkungen zu verringern. Die VLDRT war hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zur Standarddosis von 24Gy signifikant unterlegen (79,4% vs. 94,1%), ein Unterschied im Gesamtüberleben wurde jedoch nicht festgestellt.2

Eine Dosis von 24–30Gy bleibt somit im kurativen Setting weiterhin der Goldstandard, wobei sich die VLDRT mit 2x2Gy als effektive Alternative erwiesen hat, insbesondere für ältere Patient*innen oder Patient*innen mit schlechtem Allgemeinstatus oder für eine palliative Behandlungsabsicht.

VLDRT kann Läsionen unabhängig vom Krankheitsstadium in einem kurzen Behandlungszyklus lindern und die Notwendigkeit einer stärkeren Bestrahlung mit Standarddosis oder einer systemischen Therapie hinauszögern, während sie weniger oder keine Toxizität verursacht.

Feldverkleinerung und moderne Techniken

Nicht nur die Strahlendosis, sondern auch die Feldgröße konnte deutlich verkleinert werden. In der Vergangenheit wurden Patient*innen bei alleiniger Bestrahlung mit sehr großen Feldern bestrahlt, die alle befallenen und angrenzenden Lymphknotenstationen einschlossen.

Diese Bestrahlung wurde als „total nodal irradiation“ (TNI) bezeichnet. Mit der Verbesserung der Bildgebung wie mit CT und FDG-PET-CT und einer damit verbundenen präziseren Bestrahlungsplanung konnte in den letzten drei Jahrzehnten die Feldgröße schrittweise von den erweiterten Feldern zu „Involved-node“- (INRT) und „Involved-site“-Radiotherapie (ISRT) verkleinert werden. Ursprünglich wurde diese Feldverkleinerung bei der Behandlung von Hodgkin-Lymphomen entwickelt, konnte aber auf das NHL übertragen werden, ohne einen Kompromiss im PFS einzugehen.

Mittlerweile kann die CT-gestützte Bestrahlung durch Fusion von MRT- und/oder PET-CT/MRT-Bildern zur genauen Zielvolumensdefinition noch präziser gestaltet werden. Aber nicht nur die Bestrahlungsplanung, sondern auch die Bestrahlung selbst ist durch moderne Techniken wie die „Intensity-modulated“-RT (IMRT) oder die „volumetric-modulated arc therapy“ (VMAT) einer signifikanten Evolution unterworfen.

Ein wichtiges Konzept ist dabei die bildgeführte Bestrahlung aus verschiedenen Winkeln, um die Dosis im Zielgebiet zu optimieren, während umgebende Strukturen stärker geschont werden können. Somit können zum Beispiel bei der Bestrahlung des Mediastinums die Lunge und das Herz besser geschützt werden.

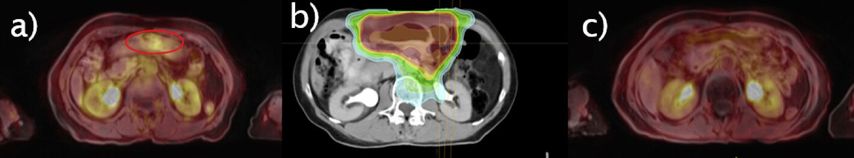

Die Kombination aus VLDRT und moderner Bestrahlungstechnik ist beispielhaft an einer 77-jährigen Patientin mit einem MALT-Lymphom-Rezidiv des Magens in Abbildung 1 dargestellt. Die Patientin erhielt eine Strahlendosis von 4Gy auf zwei Tage aufgeteilt und eine VMAT-Bestrahlung im Bereich des PET-MRT-positiven Lymphoms in der Magenregion.

Abb. 1: 77-jährige Patientin mit einem MALT-Lymphom-Rezidiv des Magens. Es wurde eine definitive Radiotherapie in VMAT-Technik mit 4 Gy in zwei Fraktionen appliziert. a) PET-MRT vor der Bestrahlung; b) VMAT-Plan; c) 12 Monate nach der Bestrahlung

Wie abgebildet konnten die umliegenden Organe wie die Nieren, der restliche Darm und das Myelon optimal geschont werden. Klinisch hatte die Patientin keine Nebenwirkungen bei der Bestrahlung entwickelt. Ein Jahr nach der Therapie zeigte sich eine vollständige Remission sowohl im PET-MRT als auch in der Gastroskopie.

Eine noch weitere Minimierung von Nebenwirkungen kann durch Techniken wie „inspiration breath-hold techniques“ oder „image-guided radiation therapy“ (IGRT) erreicht werden. Hierbei werden Bewegungen bzw. Veränderungen an Organen während der Bestrahlung gemessen und mit einberechnet, wie Atemexkursionen der Lunge oder der Füllungszustand der Blase.

In Abbildung 2 ist die Bestrahlung einer Patientin mit MALT-Lymphom der Blase mit 24Gy in VMAT-Technik dargestellt. Es wurde sowohl eine gefüllte Blase als auch eine leere Blase in die Planung einberechnet.

Abb. 2: 62-jährige Patientin mit einem MALT-Lymphom der Harnblase. Es wurde eine definitive Radiotherapie in VMAT-Technik mit 24 Gy appliziert. Zielvolumen der leeren Blase (rot), Zielvolumen der gefüllten Blase (rosa), Darm (weiß), Hüftköpfe (grün und blau); a) CT mit leerer Blase, b) CT mit gefüllter Blase, c) VMAT-Plan

Zusammenfassung und Ausblick

Im Management indolenter Lymphome stellt die Strahlentherapie einen wichtigen Bestandteil des therapeutischen Spektrums dar. Durch Dosisreduktion, Feldverkleinerung und moderne, bildgestützte Bestrahlungstechniken können Nebenwirkungen stark reduziert werden, während hervorragende lokale Kontroll- und Überlebensraten erzielt werden.

Weitere technische Fortschritte, beispielsweise der Einsatz von Protonen und weiter verbesserte Bildgebung, lassen noch viel zukünftiges Potenzial in der Therapie erkennen.

Literatur:

1 Hoskin PJ et al.: 4 Gy versus 24 Gy radiotherapy for patients with indolent lymphoma (FORT): a randomised phase 3 non-inferiority trial. Lancet Oncol 2014; 15: 457-63 2 Tobin JWD et al.: Outcomes of stage I/II follicular lymphoma in the PET era: an international study from the Australian Lymphoma Alliance. Blood Adv 2019; 3: 2804-11

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...