Magnitude of Clinical Benefit Scale in der klinischen Praxis

Autorinnen:

Ap. Prof. Priv.-Doz. DDr. Barbara Kiesewetter

Dr. Ladislaia Wolff

Klinische Abteilung für Onkologie

Univ.-Klinik für Innere Medizin I

Medizinische Universität Wien

In der ESMO-Session „Does my patient really benefit from treatment – physician, patient and value perspectives“ wurde die Frage gestellt, wie sich die mittlerweile vor mehr als fünf Jahren erstmals publizierte Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) der European Society for Medical Oncology (ESMO) im klinischen Alltag bewährt und weiterentwickelt hat.

ESMO-MCBS Hintergrund und Status quo

Die ESMO-MCBS wurde 2015 im Journal „Annals of Oncology“ publiziert und stellt ein standardisiertes und validiertes Tool zur Ermittlung des klinischen Benefits neuer Therapien dar.1 Die Entwicklung erfolgte im Rahmen einer Taskforce der ESMO, bestehend aus Onkologen und Statistikern, und der Score wurde in extensiven Evaluierungsprozessen optimiert und validiert. Das primäre Ziel war es, aufgrund der rasant steigenden Anzahl an onkologischen Neuzulassungen seit Mitte der 2010er-Jahre eine objektive Bewertungsskala zu erarbeiten, mit deren Hilfe man jene Therapien hervorheben kann, welche nicht nur einen (vielleicht marginalen) statistischen Nutzen in klinischen Studien zeigen, sondern die tatsächlich einen klinischen Benefit für den individuellen Patienten bedeuten. Der Fokus liegt somit auf der Identifizierung von Therapiestrategien, die zu einer Überlebensverlängerung („overall survival“, OS) und/oder Verbesserung der Lebensqualität („quality of life“, QOL) führen. Weiters war es der ESMO ein Anliegen, mit solch einem Tool auch die Erstattungsprozesse zu unterstützen und somit Ungleichheiten in unterschiedlichen Regionen Europas zu reduzieren.

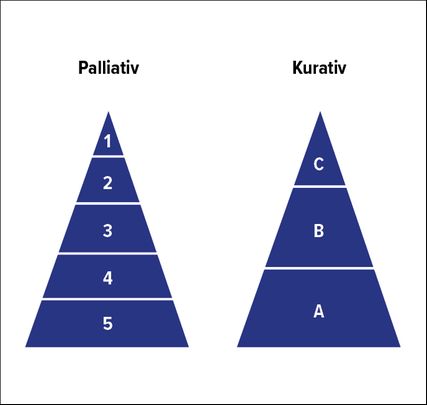

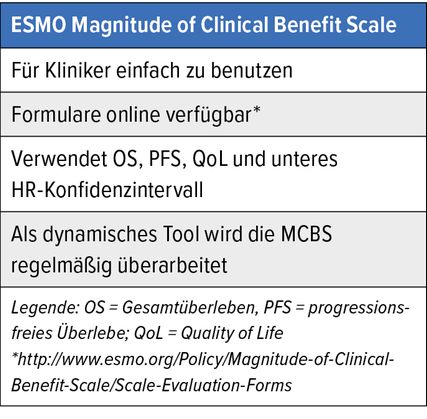

Während die erste Version der Skala nur für randomisierte Studien anwendbar war, ist die mittlerweile revidierte Version 1.1 auch für die Bewertung von Single-Arm-Studien geeignet, sofern diese die Grundlage für die Zulassung eines neuen Präparates darstellen. Die ESMO-MCBS besteht aus neun unterschiedlichen Formularen, die je nach dem primären Endpunkt der Studie, dem Setting (palliativ oder kurativ) und der Prognose der jeweiligen Erkrankung (=mediane Dauer im Kontrollarm) eingesetzt werden.2 Im palliativen Setting können 1–5 Punkte erreicht werden, wobei 4 und 5 als klinisch relevant eingestuft werden. Im kurativen Setting bewegt sich die Skala von A bis C, wobei A und B einem guten klinischen Benefit entsprechen (Tab. 1; Abb. 1). Die Formulare sind online abrufbar und nach Eingabe von primären Outcome-Parametern sowie von Toxizität und QOL-Daten wird der entsprechende Score aufgezeigt. Mittlerweile sind als Servicefunktion der ESMO für alle zugelassenen Therapien die fertigen Scores auf der ESMO-Homepage abrufbar ( www.esmo.org ), was den Einsatz im klinischen Alltag noch weiter unterstützt.

Real-World-Daten der Medizinischen Universität Wien

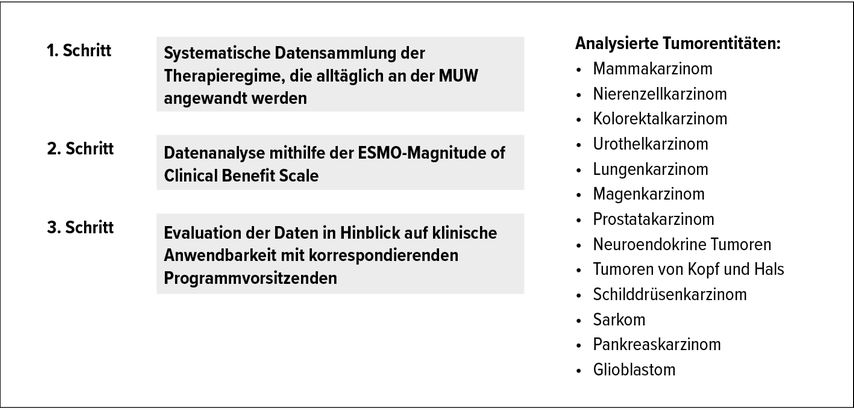

An der Klinischen Abteilung für Onkologie der Medizinischen Universität wurden zwei breite „Field-Testing“-Analysen durchgeführt, um die Anwendbarkeit des ESMO-MCBS an einem tertiären onkologischen Zentrum zu untersuchen. In der ersten Arbeit erfolgte die Auswertung häufiger Tumorentitäten (Brust, Magen, Darm, Lunge, Prostata, Niere), während in einer zweiten Publikation seltenere Tumorentitäten analysiert wurden (Abb. 2). Im Rahmen dieser im Journal „ESMO Open“ publizierten Arbeiten3,4 erfolgte in einem Drei-Stufen-Prozess zunächst die Identifikation häufig angewandter und relevanter Therapien, welche dann in einem zweiten Schritt mit den entsprechenden MCBS-Scores bewertet wurden. In einem dritten Schritt erfolgte die eigentliche Analyse der Anwendbarkeit des Scores: Mit den jeweiligen Experten für jede Tumorentität wurde genau analysiert, ob die entsprechenden Bewertungen der klinischen Erfahrung entsprechen. Die Keyfindings dieser Studien waren, dass die ESMO-MCBS ein hilfreiches und zuverlässiges Tool ist, das gut den klinischen Nutzen der jeweiligen Therapien widerspiegelt. Auffallend war, dass insbesondere moderne immuntherapeutische Konzepte oftmals hohe Scores erreichen, da in den entsprechenden Zulassungsstudien meist nicht nur ein Vorteil bezüglich des OS und des progressionsfreien Überlebens (PFS) erreicht werden konnte, sondern auch eine Reduktion in der Toxizität bzw. Zugewinn an QOL – beides Faktoren, die im ESMO-MCBS-Bewertungssystem mit Bonuspunkten belohnt werden. Weiters zeigte sich, dass die Scores mit zunehmenden Therapielinien abnehmen, was aber ebenfalls üblicherweise den klinischen Evidenzleveln entspricht. Limitationen zeigten sich bei seltenen Entitäten oder Erkrankungen, bei denen die Therapiesequenz eine hohe Rolle spielt, da nicht mehrere Therapielinien kombiniert bewertet werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMSO-MCBS durchaus ein hilfreiches Werkzeug im Klinikalltag eines tertiären Zentrums darstellen kann und nicht nur bei der individuellen Therapieentscheidung unterstützt, sondern auch in der Kommunikation mit dem Patienten hilfreich erscheint, da anhand der Bewertung relevante Entscheidungskriterien definiert und dann auch erklärt werden können.

Wo kann die ESMO-MCBS noch hilfreich sein?

Neben diesen praxisorientierten Erfahrungen, die nun durch die zunehmende Verfügbarkeit der ESMO-MCBS Scorecards erleichtert werden, hat die ESMO-MCBS auch bei Erstattungsfragen an Bedeutung gewonnen. So werden an der Medizinischen Universität Wien die ESMO-MCBS-Scores als ein Faktor bei der Bewilligung vom Einsatz von Immuntherapien in noch nicht zugelassenen Indikationen verwendet. In einem eigens etablierten Immuntherapie-Board werden Off-Label-Therapien auf Basis von unterschiedlichen Faktoren bewertet, um schließlich festzulegen, ob es einen potenziellen Nutzen für den Patienten gibt und somit eine Bewilligung erfolgt. Diese Entscheidung wird multifaktoriell getroffen und beinhaltet Evidenz aus der Literatur, Vorhandensein von molekularen Biomarkern, welche mithilfe des ESCAT-Tier-Systems, eines weiteren Klassifizierungssystems der ESMO, bewertet werden, und die entsprechenden ESMO-MCBS-Scores. Auch bei der Etablierung neuer Therapien im Rahmen des Vienna Cancer Centers (www.vienna-cancer-center.at) werden die ESMO-MCBS-Scores als ein Indikator in die entsprechenden Erstattungsanalysen mit einbezogen. Dies unterstreicht, auf welch vielfältige Weise der ESMO-MCBS nicht nur Therapieentscheidungen auf individueller Patientenebene, sondern auch bei sozioökonomischen Prozessen unterstützen kann.

ESMO-MCBS – quo vadis?

Die ESMO-Magnitude of Clinical Benefit Scale wurde seit ihrer Erstvorstellung durch die ESMO stets als dynamisches Klassifizierungssystem angesehen. So erfolgte bereits 2017 die Vorstellung der Version 1.1, die erste Überarbeitungen auf Basis von Feedback durch akademische Institutionen, aber auch durch Patientenvertreter und die Industrie beinhaltet. Für 2022 ist die Veröffentlichung der Version 2.0 geplant, die ein weiteres „Fine-Tuning“ bezüglich der Stratifizierung einzelner prognostischer Subgruppen sowie Toxizitätsbewertungen beinhalten wird. Parallel dazu wurde eine Version für hämatoonkologische Erkrankungen entwickelt und getestet, die voraussichtlich ebenfalls 2022 als ESMO-MCBS:H vorgestellt werden wird und dann einen noch breiteren Einsatz des Scoring-Systems ermöglicht. Weiters werden stets neue Taskforces etabliert, die bestimmte Subgebiete in Verbindung mit der Skala noch weiter erarbeiten, wie zum Beispiel aktuell das QOL-Team der ESMO-MCBS-Gruppe, das sich mit der korrekten Erhebung, Bewertung und Auswertung von QOL-Daten beschäftigt.

Fazit

Die ESMO-Magnitude of Clinical Benefit Scale ist seit fünf Jahren ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten der Europäischen Gesellschaft für Onkologie und ist mittlerweile von großer internationaler Bedeutung. Auch im klinischen Alltag eines tertiären Zentrums für Onkologie kann dieses Werkzeug unterstützen, wie man an den Erfahrungen der Klinischen Abteilung für Onkologie der Medizinischen Universität Wien sieht.

Literatur:

1 Cherny NI et al.: A standardised, generic, validated approach to stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anti-cancer therapies: the European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS). Ann Oncol 2015; 26(8): 1547-73 2 Cherny NI et al.: ESMO-Magnitude of Clinical Benefit Scale version 1.1. Ann Oncol 2017; 28(10): 2340-66 3 Kiesewetter B et al.: The European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale in daily practice: a single institution, real-life experience at the Medical University of Vienna. ESMO Open 2016; 1(4): e000066 4 Kiesewetter B et al.: The European Society for Medical Oncology ‚Magnitude of Clinical Benefit Scale‘ field-tested in infrequent tumour entities: an extended analysis of its feasibility at the Medical University of Vienna. ESMO Open 2017; 2(3): e000166

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...