Kombination von lokaler und systemischer neoadjuvanter Immuntherapie beim muskelinvasiven Blasenkrebs

Derzeit besteht die Standardtherapie von lokalisiertem, muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) aus einer cisplatinbasierten neoadjuvanten Chemotherapie und einer radikalen Zystektomie. Trotz Fortschritten hat die Krankheit mit einem 5-Jahres-Überleben von etwa 50% weiterhin eine schlechte Prognose. Es gibt also einen hohen «unmet need», die Heilungsraten von Patienten mit lokalisiertem MIBC zu verbessern.

Neue Therapiestudien beim lokalisierten MIBC haben zum Ziel, eine Behandlung zu etablieren, mit der eine sehr hohe lokale Tumorkontrolle erreicht werden kann. Angestrebt wird damit eine Heilung mit Blasenerhalt, also ohne dass eine Zystektomie oder ausgedehnte Radiotherapie durchgeführt werden muss. Das würde die Lebensqualität der Betroffenen stark verbessern.

Verstärkung der Immunantwort

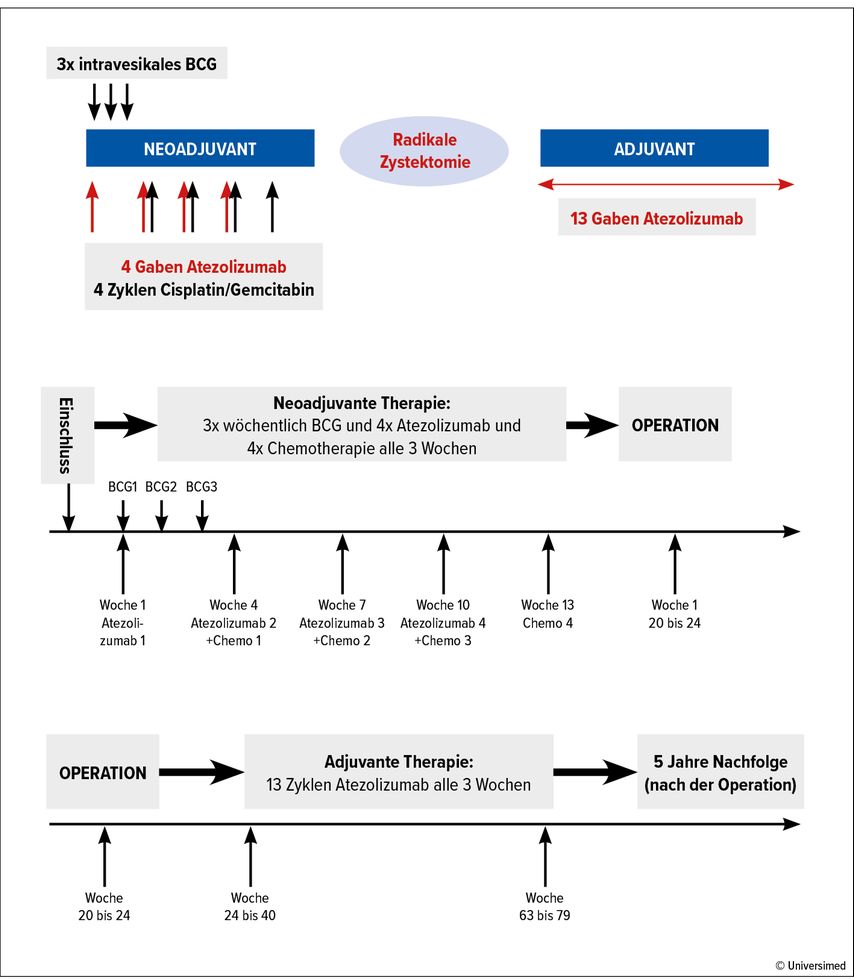

In der Studie SAKK 06/19 wird die Standardtherapie (Chemotherapie und Zystektomie) des lokalisierten MIBC mit zwei verschiedenen Immuntherapien ergänzt: Einerseits erfolgt eine initiale intravesikale Instillation von Bacillus Calmette-Guérin (BCG) und andererseits die intravenöse Gabe des Checkpoint-Inhibitors Atezolizumab vor und nach der Zystektomie.

Diese Kombination von BCG und systemischer Immuntherapie wird derzeit bei Patient*innen mit nicht muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC) in mehreren Phase-III-Studien untersucht. Die intravesikale Instillation von BCG ist die empfohlene Standardtherapie für Patient*innen mit NMIBC und mittlerem/hohem Risiko nach vollständiger transurethraler Resektion des Tumors.

Kommentar zu SAKK 06/19

Die Immuntherapie mit intravesikalem BCG wird beim Blasenkarzinom seit Jahrzehnten mit grossem Erfolg eingesetzt. Neu haben sich auch systemische Immuntherapien etabliert und gehören mittlerweile zur Standardbehandlung. Die Kombination von BCG und Checkpoint-Inhibitoren erscheint als eine sinnvolle und vielversprechende Behandlungsmöglichkeit. Bei der nicht muskelinvasiven Erkrankung laufen bereits verschiedene Studien. SAKK 06/19 untersucht nun diese Kombination erstmalig auch beim muskelinvasiven Karzinom. Ziel der Studie ist eine Verbesserung der lokalen Heilungsrate bei gleichzeitiger Kontrolle von allfälligen Mikrometastasen. Die lokale Heilungsrate ist ein guter Surrogatmarker für verlängertes krankheitsfreies Überleben und letzten Endes Gesamtüberleben für die Betroffenen. Sollte sich eine sehr hohe Lokalkontrolle zeigen, könnte in einem nächsten Schritt geprüft werden, ob in Zukunft auf die Entfernung der Blase verzichtet werden könnte.

Kommentar von PD Dr. med. Richard Cathomas

Intravesikales BCG ist dabei sehr effektiv: Bei papillären Tumoren erfolgt die Therapie adjuvant und führt zu einem verlängerten Gesamtüberleben, bei In-situ-Tumoren (CIS) kann ein Ansprechen von bis zu 80% erzielt werden. Der Wirkmechanismus von BCG ist nicht gänzlich geklärt, postuliert wird ein Immunmechanismus. Diese Eigenschaft soll in der Studie genutzt werden, um ein Priming des Tumors mit verbessertem Ansprechen auf die nachfolgende Chemo-Immuntherapie zu erzielen. In der Studie wird das rekombinante BCG VPM1002BC verwendet, ein genetisch verändertes BCG-Bakterium. Dieses wurde in der Studie SAKK 06/14 bei Patient*innen mit BCG-refraktärem NMIBC mit sehr gutem Erfolg und guter Toleranz angewendet.

Ablauf der Studie

In die Studie werden 46 Patient*innen mit lokalisiertem MIBC eingeschlossen, die alle die Studientherapie erhalten.

Die Behandlungen innerhalb der Studie gliedern sich in drei Abschnitte:

-

Neoadjuvante Therapie:

dreimal Gabe von BCG in die Harnblase (je einmal pro Woche)

4 Gaben Immuntherapie und 4 ZyklenChemotherapie alle 3 Wochen

-

Immuntherapie:

Infusion mit Atezolizumab (1200mg)

-

Chemotherapie:

Infusion mit Cisplatin und Gemcitabin (Dosierung erfolgt gemäss Standardtherapie)

Die Immuntherapie wird zusammen mit dem BCG begonnen. Die Chemotherapie beginnt drei Wochen später. Bei der kombinierten Therapie erfolgt zuerst die Infusion von Atezolizumab, dann die Infusion von Cisplatin und Gemcitabin und eine Woche später eine weitere Infusion mit Gemcitabin.

-

Operation:

Die Operation mit Entfernung der Harnblase und der lokalen Lymphknoten erfolgt 4 bis 8 Wochen nach Abschluss der Chemotherapie.

-

Adjuvante Therapie:

4 bis 16 Wochen nach der Operation beginnt die adjuvante Immuntherapie mit Atezolizumab (1200mg); die Infusion mit Atezolizumab wird alle 3 Wochen für insgesamt 13 Zyklen (39 Wochen) verabreicht.

Der primäre Endpunkt der Studie ist das pathologisch komplette Ansprechen (pCR) zum Zeitpunkt der radikalen Zystektomie. Zu den sekundären Endpunkten gehören unter anderem das ereignisfreie Überleben, das Gesamtüberleben sowie insbesondere auch die Verträglichkeit der Therapie.

Diese Studie wird unterstützt durch Forschungsvereinbarungen mit folgenden Institutionen: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Stiftung Krebsforschung Schweiz und Krebsliga Schweiz.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK)

Studienname: Intravesical recombinant BCG followed by perioperative chemo-immunotherapy for patients with muscle-invasive bladder cancer (MIBC)

Teilnehmende Zentren: Kantonsspital Baden, Universitätsspital Basel, Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Lindenhofspital Bern, Kantonsspital Graubünden, Hôpitaux Universitaires de Genève, Luzerner Kantonsspital Luzern, Kantonsspital St. Gallen, Klinik Hirslanden Zürich, Universitätsspital Zürich

Coordinating Investigator: PD Dr. med. Richard Cathomas, Kantonsspital Graubünden,

richard.cathomas@ksgr.ch

Clinical Project Manager: Jana Musilova, SAKK Kompetenzzentrum Bern,

jana.musilova@sakk.ch

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...