Ein halbes Jahrhundert Pionierarbeit feiern

Bericht:

Dr. Therese Schwender

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Mehr als 5000 Fachleute aus dem Gesundheitswesen haben sich vom 14. bis 17. April 2024 in Glasgow, UK, versammelt, um sich beim 50. Jahreskongress der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf diesem Gebiet vertraut zu machen. Die Jubiläumsausgabe zum Meeting bot zudem die Gelegenheit, einen Blick zurück auf die Ursprünge der EBMT und die Errungenschaften der letzten 50 Jahre zu werfen.

Im Jahr 1974 traf sich eine kleine Gruppe visionärer Kliniker:innen und Wissenschaftler:innen – darunter Jon van Rood, Bruno Speck, Dick van Bekkum und Eliane Gluckman – zu einer gemeinsamen Diskussion über Knochenmarktransplantationen und legte damit den Grundstein für die European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Seither hat die EBMT unter anderem dazu beigetragen, die Auswahlverfahren von Spender:innen sowie Konditionierungsschemata und die Betreuung nach der Transplantation zu optimieren. Dadurch konnten die Ergebnisse für unzählige Betroffene verbessert werden.

Die Geschichte der zellulären Therapien begann allerdings schon viel früher. In der Session «50 Jahre zelluläre Therapie» berichtete Dr. med. Mary Horowitz (USA) darüber, dass das Interesse an dieser Therapieform und die entsprechenden Investitionen in die Forschung durch einen tragischen Vorfall enorm gesteigert wurden: den Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 und die nachfolgende Erforschung der Auswirkungen von Strahlung auf das hämatopoetische System. Zu den grossen Erfolgen der nachfolgenden Jahre gehörte unter anderem die Entdeckung der Histokompatibilität.

Zelluläre Immuntherapien eroberndas Feld

Einen weiteren Meilenstein stellte die Entwicklung der zellulären Immuntherapien dar. Wie Dr. med. Reuben Benjamin (UK) in seinem Vortrag zur Zukunft der zellulären Therapien betonte, hat die Einführung der CAR(«chimeric antigen receptor»)-T-Zell-Therapie die Behandlung hämatologischer Tumorerkrankungen, wie z.B. der akuten lymphatischen Leukämie (ALL), des grosszelligen B-Zell-Lymphoms (LBCL) und des multiplen Myeloms (MM), regelrecht revolutioniert.

«Mittlerweile werden zelluläre Immuntherapien auch in immer früheren Therapielinien untersucht oder sie sind dort bereits zugelassen», erläuterte er. Beim MM stelle sich gar die Frage, ob die CAR-T-Zell-Therapie womöglich die bei geeigneten Patient:innen als Standarderstlinientherapie geltende autologe Stammzelltransplantation (ASCT) ersetzen könnte. Dies werde aktuell im Rahmen der Studie CARTITUDE-6 untersucht (ASCT vs. Ciltacabtagen Autoleucel).1

In der Studie KarMMa-9 wird ein anderer Ansatz getestet: der Einsatz von Idecabtagen Vicleucel als Konsolidierung bei MM-Erkrankten ohne komplettes Ansprechen nach einer ASCT.2 Noch weiter geht die Studie CAR-PRISM, die Ciltacabtagen Autoleucel bei Personen mit einem «smouldering myeloma» untersucht.3

Dr. Benjamin wies im Weiteren darauf hin, dass mittlerweile auch erste vielversprechende Resultate mit CAR-T-Zell-Therapien bei Autoimmunerkrankungen vorliegen. «Als heiligen Gral könnte man jedoch die Behandlung von soliden Tumoren mit einer zellulären Immuntherapie bezeichnen», meinte er.

Aktuell zeichnen sich auch hier erste entscheidende Erfolge ab. So hat die US-amerikanische FDA (Food and Drug Administration) im Februar 2024 mit Lifileucel die erste zelluläre Immuntherapie (tumorinfiltrierende Lymphozyten) zur Behandlung eines fortgeschrittenen Melanoms zugelassen.

ALL: Tisa-cel bei Rezidiv nachTransplantation

Die zellulären Immuntherapien waren auch Thema verschiedener Arbeiten, die im Rahmen des «Presidential Symposium» vorgestellt wurden. So sprach Dr. med. Laura Moser (D) über die im praktischen Alltag in Europa gesammelten Erfahrungen mit dem Einsatz von Tisagenlecleucel (Tisa-cel) bei 210 jungen Patient:innen mit ALL (medianes Alter: zehn Jahre) und einem Rezidiv nach der Transplantation (HSCT).4 Einleitend betonte sie: «Diese Situation ist eine Herausforderung, da es für diese Betroffene nur wenige Optionen gibt.»

Wie die Analyse der Daten ergab, trat ein Frührezidiv, d.h. ein Rezidiv innerhalb von sechs Monaten nach der HSCT, bei 55 (26%) und ein Spätrezidiv (≥6 Monate) bei 154 (74%) der Studienteilnehmenden auf. Vor der lymphodepletierenden Chemotherapie (LDC) hatten 62% der Patient:innen weniger als 5% (23% MRD-negativ; 39% MRD-positiv) und 38% der Teilnehmenden mindestens 5% leukämische Blasten im Knochenmark. An Tag 28 nach der CAR-T-Behandlung erreichten 196 Patient:innen (93%) eine komplette Remission (CR). Zwei Personen (1%) starben aufgrund einer CAR-T-Zell-bedingten Toxizität. Bei 124 (59%) Patient:innen kam es zu einem Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS), in 16 Fällen (8%) ≥Grad 3. Ein Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) trat bei 25 Patient:innen (12%) auf, in zehn Fällen (5%) ≥Grad 3.

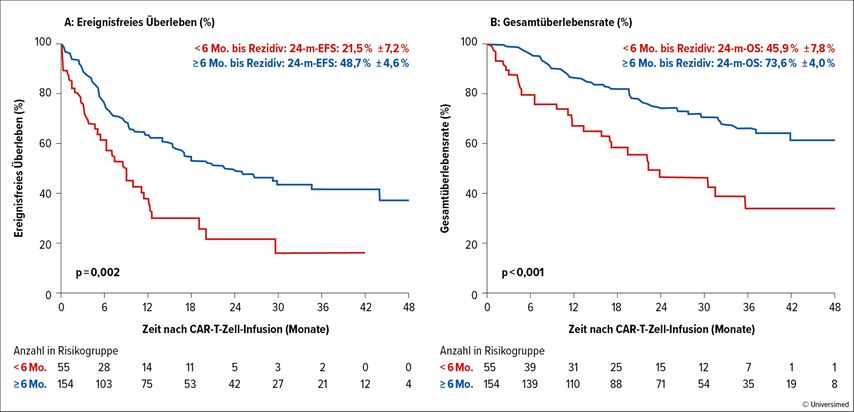

Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 30,0 Monaten ergab sich eine 2-Jahres-EFS-Rate (ereignisfreies Überleben) von 42,1% und eine 2-Jahres-OS-Rate (Gesamtüberleben) von 66,5%. Die Sterblichkeitsrate ohne Rezidiv betrug 1,1%. Die Leukämiebelastung vor der LDC und der Zeitpunkt des Rückfalls nach der HSCT beeinflussten das Ergebnis erheblich. Zum Zeitpunkt der LDC erreichten MRD-negative Personeneine signifikant höhere 2-Jahres-EFS-Rate (56,8%) und 2-Jahres-OS-Rate (80,7%) im Vergleich zu MRD-positiven Patient:innen (EFS-Rate: 48,1%; OS-Rate: 68,8%) oder Betroffenen ohne Remission (EFS-Rate: 27,3% [p=0,004]; OS-Rate: 54,4% [p=0,019]). Erkrankte mit frühem Rückfall hatten eine niedrigere EFS-Rate (21,5%) und OS-Rate (45,9%) als Patient:innen mit spätem Rückfall (2-Jahres-EFS-Rate: 48,7% [p=0,002]; OS-Rate: 73,6% [p<0,001]; Abb. 1). Die kumulative Inzidenz von Rückfällen war bei Patient:innen mit Spätrezidiven niedriger (47,4% vs. 68,1% [p=0,019]).

Abb. 1: Ereignisfreies Überleben (EFS) und Gesamtüberleben (OS) beim Einsatz von Tisagenlecleucel (Tisa-cel) bei 210 jungen Patient:innen mit ALL (modifiziert nach Moser LM et al.)4

Ihre Ergebnisse zusammenfassend sagte Dr. Moser schliesslich: «Diese Daten aus der Praxis zeigen sehr vielversprechende Ergebnisse für Tisa-cel bei pädiatrischen und jugendlichen ALL-Erkrankten mit einem späten Rezidiv nach Transplantation. Als ungünstige Faktoren bezüglich EFS und OS wurden insbesondere die Leukämiebelastung bei der Verabreichung der Lymphodepletion sowie ein frühes Rezidiv nach der Transplantation identifiziert. Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass besonders für diese Hochrisikogruppen weiterhin Bedarf an alternativen, wirksameren Behandlungsstrategien besteht.»

Darmmikrobiom und Transplantationsverlauf

In der Keynote Lecture während der Eröffnungszeremonie des Kongresses sprach Prof. Dr. med. Marcel Van Den Brink (USA) über die Rolle des Mikrobioms in der Onkologie. «Wenn man an Darwin glaubt, und ich glaube, das tun viele von uns, dann muss es einen Grund dafür geben, dass wir uns zu einem Superorganismus entwickelt haben, der im Grunde eine Symbiose zwischen Mikroorganismen und unseren eigenen Zellen darstellt», sagte er.

Die Forschungen der letzten Jahre hätten unter anderem die Auswirkungen von Veränderungen im Darmmikrobiom auf die Wirksamkeit und Toxizität von Verfahren wie der allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (alloHCT), der CAR-T-Zell-Therapie und der Checkpoint-Blockade untersucht. «Bereits 1974 wurde beobachtet, dass eine Graft-versus-Host-Erkrankung bei keimfrei gehaltenen Mäusen geringer ausfiel als bei normal gehaltenen», berichtete er. Lange sei die Bedeutung dieser Beobachtung aber nicht klar gewesen.

Aktuellere Arbeiten konnten nun zeigen, dass ein Verlust in der Vielfalt des intestinalen Mikrobioms während einer alloHCT mit einem kürzeren OS und einer Zunahme an letalen Graft-versus-Host-Erkrankungen (GvHD) einherging.5,6 Während bestimmte kommensale Anaerobier – darunter v.a. Blautia – über einen schützenden Effekt verfügen, wird ein Überwiegen von Enterokokken im Verlauf einer alloHCT mit dem vermehrten Auftreten einer GvHD assoziiiert.7,8 «Auch die Beeinflussung des Darmmikrobioms durch den Einsatz von Breitbandantibiotika konnte mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von tödlichen Graft-versus-Host-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden», ergänzte der Redner.

Erste Resultate zu Ernährungseffekten

«Interessant wäre es zudem, zu verstehen, welchen Einfluss die Ernährung auf die Zusammensetzung des Mikrobioms hat. Allerdings beruhen viele der bisher durchgeführten Studien darauf, die Teilnehmenden nachträglich danach zu fragen, was sie gegessen haben, was mit erheblichen Erinnerungsfehlern einhergeht», führte Prof. Van Den Brink aus.

Im Rahmen einer eigenen Untersuchung hätten sie daher die Ernährung von 173 bei ihnen in der Klinik für eine alloHCT hospitalisierten Patient:innen über einen Zeitraum von Tag –10 bis +49 (bezogen auf die Transplantation) genau dokumentiert. Auf diese Weise kamen über 40000 Einträge von knapp 9500 Mahlzeiten zusammen. Zudem wurden 1009 Stuhlproben gesammelt.

Die ersten Auswertungen der Daten zeigten, dass es von Veränderungen in der Ernährung bis zu einer Veränderung in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms etwa 48 Stunden dauert. «Das haben andere vor uns allerdings auch schon so zeigen können», sagte Prof. Van Den Brink. Seine Forschungsgruppe habe jedoch auch festgestellt, dass die Aufnahme von Kalorien und Nahrungsfasern positiv mit der Vielfalt an Darmbakterien und dem Anteil an Blautia sowie negativ mit dem Anteil an Enterokokken korrelierte.

Zudem konnten sie zeigen, dass bei Studienteilnehmenden, die Antibiotika erhielten und Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil an einfachen Zuckern (z.B. isotonische Getränke) konsumierten, die Vielfalt der Bakterien abnahm und der Anteil an Enterokokken zunahm. «Dabei empfehlen wir unseren Patient:innen gerade solche Nahrungsmittel, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, etwas anderes zu sich zu nehmen. Zumindest haben wir das bisher getan», gab er an. Sie würden nun diese Zusammenhänge weiter untersuchen, um ihre genaue Bedeutung herauszufinden und ihre Empfehlungen entsprechend anzupassen.

Abschliessend erinnerte er daran, dass die Zusammensetzung des Darmmikrobioms therapeutisch durch Probiotika beeinflusst werden kann. In einer Phase-Ib-Studie werden aktuell die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik eines spezifisch für alloHCT-Patient:innen entwickelten Mikrobiom-Therapeutikums (SER-155, Konsortium von 16 Bakterienstämmen) untersucht.9 SER-155 soll die Kolonisationsresistenz gegenüber pathogenen Keimen wiederherstellen, die Integrität der Epithelbarriere fördern und Entzündungen im Dickdarm reduzieren.

Im Zusammenhang mit Probiotika äusserte Prof. Van Den Brink abschliessend ein Wort der Vorsicht: «Kommerziell erhältliche Probiotika, so wie sie auch von unseren Patient:innen gerne gekauft und konsumiert werden, führten in Studien mit Melanom-Erkrankten und im Tiermodell zu einer Abnahme der Anti-Tumor-Aktivität einer Immuntherapie.»10

Quelle:

50th Annual Meeting of the EBMT, 14.–17.4.2024, Glasgow/UK und online

Literatur:

1 A Study of daratumumab, bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (DVRd) followed by ciltacabtagene autoleucel versus daratumumab, bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (DVRd) followed by autologous stem cell transplant (ASCT) in participants with newly diagnosed multiple myeloma (CARTITUDE-6). Online unter www.clinicaltrials.gov : NCT05257083 2 A study to compare the efficacy and safety of idecabtagene vicleucel with lenalidomide maintenance therapy versus lenalidomide maintenance therapy alone in adult participants with newly diagnosed multiple myeloma who have suboptimal response after autologous stem cell transplantation (KarMMa-9). Online unter www.clinicaltrials.gov : NCT06399393 3 CAR-PRISM (PRecision Intervention Smoldering Myeloma). Online unter www.clinicaltrials.gov : NCT05767359 4 Moser LM et al.: Effective treatment of post-transplant relapse in young patients with ALL: post approval real world experience of treatment with tisagenlecleucel. EBMT Jahreskongress 2024; Abstr. #GS02-06 5 Peled JU et al.: Microbiota as predictor of mortality in allogeneic hematopoietic-cell transplantation. N Engl J Med 2020; 382(9): 822-34 6 Taur Y et al.: The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Blood 2014; 124 (7): 1174-82 7 Jenq RR et al.: Intestinal blautia is associated with reduced death from graft-versus-host disease. Biol Blood Marrow Transplant 2015; 21(8): 1373-83 8 Stein-Thoeringer CK et al.: Lactose drives enterococcus expansion to promote graft-versus-host disease. Science 2019; 366(6469): 1143-9 9 A multiple dose study to evaluate safety, tolerability, PK, and efficacy of SER-155 in adults undergoing HSCT. Online unter: www.clinicaltrials.gov , NCT04995653 10 Spencer CP et al.: Dietary fiber and probiotics influence the gut microbiome and melanoma immunotherapy response. Science 2021; 374(6575): 1632-40

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...