Wer? Wie? Wieso? Grundlagen der genetischen Beratung bei Tumorkrankheiten

Autor:

Prof. em. Dr. med. Hansjakob Müller

Facharzt FMH für Medizinische Genetik, Medizinische Genetik USB, Universität Basel,

Genetischer Berater am Kantonsspital Graubünden

E-Mail: hansjakob.mueller@unibas.ch

Eine genetische Analyse und anschliessende Beratung bei Tumorerkrankungen bringen viele Vorteile. Es ist jedoch Expertise nötig, um Patient*innen erfolgreich zu unterstützen, damit sie aus den gewonnenen Informationen die besten Konsequenzen ziehen können.

Tumorerkrankungen sind genetische Krankheiten, weil sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf Mutationen im Erbgut der entarteten Zellen zurückzuführen sind. Die genetische Beratung ist ein medizinisches Angebot für Personen mit vermuteten Krebsveranlagungen, also mögliche Träger*innen von Genmutationen, die schon ab der Zeugung dieser Personen und somit in allen ihren kernhaltigen Zellen vorliegen. Dies ist bei 10–20% aller Neubildungen der Fall.

Zu solchen in der Keimbahn vorkommenden krebsassoziierten Genen gehören: Onkogene (z.B. RET), Tumorsuppressorgene (z.B. APC) oder DNA-Reparaturgene (z.B. BRCA1/2). Deren molekulargenetische Analyse sollte von einer genetischen Beratung begleitet werden. Das Veranlassen von indizierten Gentests/Genpaneltests sowie das Ableiten von aufgrund pathogener Ergebnisse angezeigten präventiven und therapeutischen Massnahmen ist für alle involvierten Personen, ob Fachleute oder betroffene Laien, eine Herausforderung.

Wer ist in die Beratung involviert?

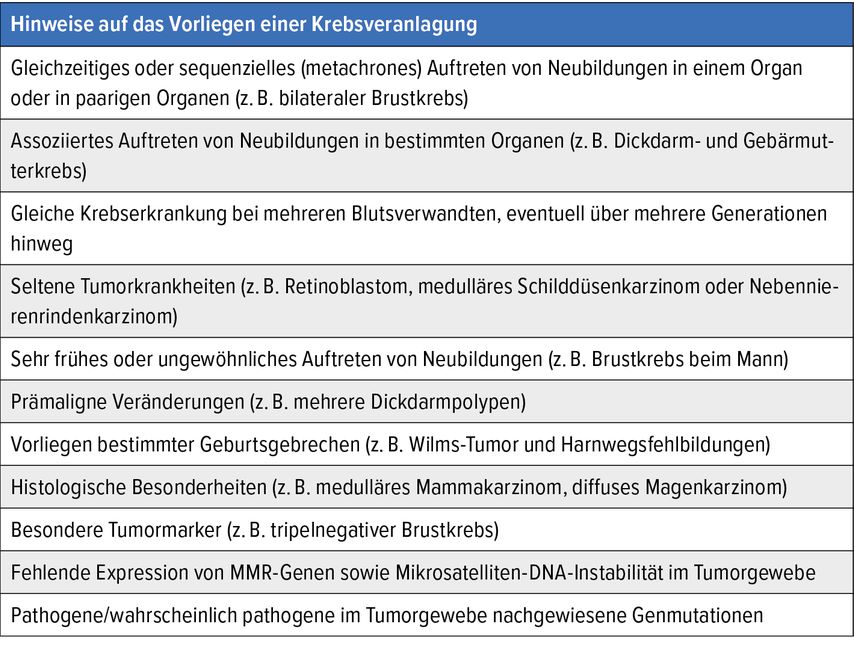

Ratsuchende

Wer soll genetisch beraten werden? Verschiedene Vorkommnisse deuten auf eine Veranlagung für Tumorkrankheiten hin, wie es die in Tabelle 1 aufgeführten Beispiele illustrieren. Bei diesen Personen ist mit ihrem Einverständnis die Risikosituation zu klären und das mögliche Vorliegen eines zu Krebs prädisponierenden mutierten Gens mittels einer Laboranalyse zu prüfen.

Die Gründe für eine heute noch mangelhafte Erfassung von Risikopersonen sind vielfältig. Dazu gehören: ungenügende Erhebung der gesundheitsbezogenen Individual- und Familienanamnese, früher Tod eines betroffenen Angehörigen aus anderen Gründen (z.B. Unfall), ungenügende intrafamiliäre Kommunikation, kleine Familie, Adoption, Neumutation, aber auch fehlende ärztliche Kenntnis der Leitsymptome von Tumorveranlagungen, ablehnende Haltung von Vertrauensärzt*innen der Krankenkassen gegenüber Gentests sowie mangelnde Compliance von Betroffenen.

Beratende

Welche genetischen Untersuchungen durch wen veranlasst werden dürfen und wer für die Durchführung der Beratung zuständig ist, wird in nationalen Gesetzen über genetische Untersuchungen beim Menschen geregelt. Drei Hauptberufsgruppen der Genetik sind involviert:

-

Fachärzt*innen für Medizinische Genetik/Humangenetik,

-

genetische Laborspezialist*innen sowie

-

«Genetic Counselors», deren Beruf in mehreren Ländern bereits etabliert ist, wo sie in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der dafür zuständigen Ärzt*innenschaft die genetische Gesundheitsversorgung sicherstellen.

Genetische Untersuchungen inklusive Beratung dürfen von Ärzt*innen mit einer Spezialisierung im entsprechenden medizinischen Fachbereich verordnet werden. Wertvolle Unterstützung kann an der Beratung interessiertes Pflegepersonal (z.B. «breast care nurses») leisten.

Von allen Beratenden sind neben medizinisch-genetischen Kenntnissen Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen, also psychosoziale Fähigkeiten, gefragt, damit eine genetische Beratung wissenschaftlich korrekt und so ausführlich wie nötig, aber auch so verständlich und einfühlsam wie möglich realisiert werden kann. Die Beratenden müssen dafür angemessen aus-, fort- und weitergebildet werden.

Angehörige

Der Nachweis einer Krebsveranlagung hat für alle «Angehörigen» einer krebskranken Person, ob blutsverwandt, «angeheiratet» oder auch sozial (Freund*innen, Arbeitskolleg*innen), Konsequenzen.

Beratungssetting

In der Regel findet eine Einzelberatung statt, bei der gelegentlich Partner*innen oder ein Elternteil (z.B. Mutter) anwesend sind. Beim Hinzuziehen von Überset-zer*innen ist darauf zu achten, dass diese die Information korrekt weitergeben, gerade dann, wenn es um ethische Aspekte geht (Familienplanung, pränatale Diagnostik).

Eine gleichzeitige Familienberatung von mehreren, meist noch gesunden Angehörigen (Kindern, Geschwistern) kann dann zweckmässig sein, wenn eine Krebsveranlagung emotional weniger belastend ist (z.B. Polypose-Syndrom, Lynch-Syndrom).

Das Setting der Beratung (geeigneter Ort, Termin und Zeitbudget oder gleichzeitige Betreuung von Kindern) hat beachtlichen Einfluss auf die Aufnahmefähigkeit der Ratsuchenden und die Konzentration der Beratenden.

Wie soll die Beratung durchgeführtwerden?

Die genetische Beratung wurde 1975 durch die Amerikanische Gesellschaft für Humangenetik als Kommunikationsprozess definiert, der sich mit den Problemen auseinandersetzt, die mit dem Auftreten einer Erbkrankheit oder mit deren möglichem Auftreten assoziiert sind.

Entsprechend ausgebildete Fachleute sollten die Ratsuchenden in die Lage versetzen,

-

die einschlägigen medizinischen Fakten (Diagnostik, Verlauf, Management) sowie

-

die Weise zu verstehen, wie eine Veranlagung zum eigenen Erkrankungsrisiko und dem von Angehörigen beiträgt,

-

Alternativen zu erkennen, wie dem Erkrankungsrisiko begegnet werden kann,

-

eine Vorgehensweise zu wählen, die am besten den familiären Zielen sowie den ethischen und religiösen Überzeugungen entspricht, und in Übereinstimmung mit diesen zu handeln, und

-

die bestmögliche Anpassung der betroffenen Person an die Erbkrankheit und/oder das Erkrankungsrisiko zu finden.

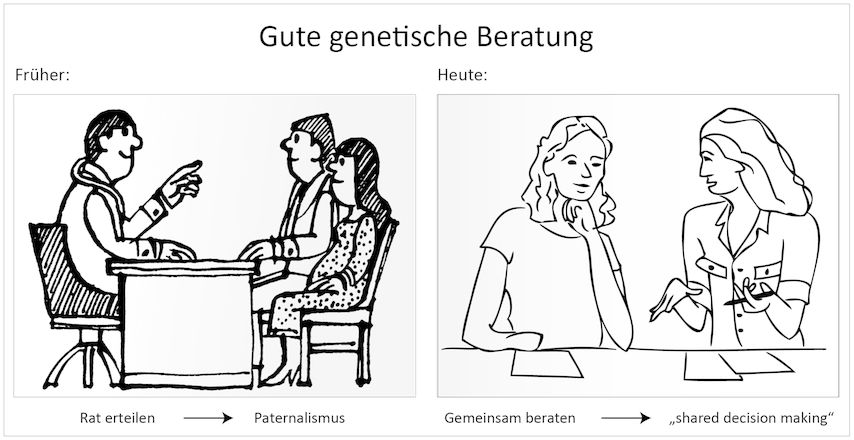

Da diese ursprüngliche Definition als zu paternalistisch erschien, wurden durch verschiedene Gremien Alternativen formuliert, die vermehrt ein «shared decision making» ermöglichen, also die Ratsuchenden zu individuell tragfähigen Problemlösungen ohne Direktivität vonseiten der Beratenden befähigen sollen.

Jede genetische Beratung, die freiwillig sein soll, enthält jedoch unweigerlich eine verantwortungsbewusste Belehrung der Ratsuchenden (Abb. 1).

Abb. 1: Die Entwicklung der genetischen Beratung: vom Paternalismus zur gemeinsamen Entscheidungsfindung

Vorbereitung

Eine genetische Beratung will vorbereitet sein. Folgende Fragen sollten vorgängig geklärt werden:

-

Warum sucht eine Person die genetische Beratung auf, wer hat sie dazu überwiesen, und warum?

-

Welche Fragen/Probleme dürften sie beschäftigen?

-

Was ist über eine mögliche Prädisposition für die zur Diskussion stehende Krebskrankheit bekannt?

-

Kann diese mittels Gentests oder Genpaneltests abgeklärt werden?

-

Welches Labor bietet diese Untersuchungen zu welchem Preis an?

-

Welche Möglichkeiten der Prävention und Therapie bestehen im Falle einer nachweisbaren Veranlagung?

Es gibt verschiedene Quellen für die Beratenden, um Antworten auf solche Fragen zu finden, so z.B. die in den über das Internet abrufbaren GeneReviews®, in denen renommierte Fachleute in regelmässigen Abständen das aktuelle Wissen zusammenfassen.

Vorgehensweise

Da Ratsuchende den Beratenden vorgängig kaum begegnet sind und deren Rolle nicht kennen, sollten diese sich und ihre Ziele zu Beginn der Sitzung kurz vorstellen. Auch die Bedürfnisse der Ratsuchenden sind zu erfragen, um das Ziel der Beratung gemeinsam festhalten zu können.

Darauffolgend geht es darum, die individuelle und die familiäre gesundheitsbezogene Anamnese, ergänzt durch eine klinische Untersuchung, systematisch zu erheben. Das Sammeln und Interpretieren von gesundheitsbezogenen Daten, möglichst über drei Generationen einer Familie hinweg, ist auch im Zeitalter von «Genomics» ein immer noch geeignetes Mittel, um Personen mit Veranlagungen für eine hereditäre Krebskrankheit, aber auch für häufige chronische Krankheiten zu entdecken. Zudem ist es auch eine gute Gelegenheit, um miteinander in ein offenes Gespräch zu kommen.

Es geht häufig darum, abzuklären, ob ein klinisch begründeter Verdacht mittels einer molekulargenetischen Analyse verifiziert werden kann. Zur Erfassung von Brust- und Eierstockkrebsrisiken stehen Wahrscheinlichkeitsberechnungsprogramme zur Verfügung (z.B. CanRisk von BOADICEA). Die molekulargenetische Analyse sollte gut organisiert sein:

-

Welches Untersuchungslabor soll damit beauftragt werden?

-

Wie ist die Finanzierung der Analyse zu lösen?

-

Haben Vertrauensärzt*innen der Krankenkasse dem von Beratenden eingereichten Gesuch für eine Kostengutsprache (mit Mitgliedernummer) zugestimmt?

Zudem gilt es, einen Follow-up-Plan zu erstellen, der festhält, wie und durch wen das Laborresultat übermittelt werden soll, respektive, ob dafür eine Fortsetzung der Beratung vorzusehen ist.

Beratende haben auch die psychische Situation der Rat suchenden Person zu erfassen, damit bei übermässiger emotionaler Belastung Abhilfe geschaffen werden kann. Falls sich unerwartete neue Fragestellungen ergeben, was recht häufig der Fall ist, dürfen diese nicht ignoriert werden.

Familienanamnese

Die Familienanamnese lässt sich übersichtlich in einem Stammbaumschema festhalten. Ein solches kann zum Beispiel über die Website des Universitätspitals Basel bezogen werden(www.unispital-basel.ch/medizinische-genetik, Reiter: Formulare Medizinische Genetik: Stammbaumvorlage). Es lohnt sich, dieses Formular den Ratsuchenden vorgängig zu geben, damit sie noch vor dem Beratungsgespräch Informationen über Angehörige (z.B. bei der Mutter) einholen können. Auch die gesunden Angehörigen müssen darin erfasst werden.

Hinweise auf Expositionen gegenüber exogenen Noxen (z.B. Rauchen), auf Ess- und Trinkgewohnheiten oder andere Verhaltensweisen können Interaktionen von genetischen und nicht genetischen Einflüssen als Krankheitsursachen erkennen lassen.

Erbgänge

Bei den Tumorsuppressorgenen (z.B. APC-Gen) müssen beide Gene in einer Körperzelle von Mutationen betroffen sein («Knudson-Hypothese»), um die Tumorentstehung zu ermöglichen. Es handelt sich um «Gatekeeper»-Gene. Dies ist bei den meisten DNA-Reparaturgenen (z.B. MMR-Gene beim Lynch-Syndrom) auch der Fall («Caretaker»-Gene).

Sobald in einer Körperzelle das dort noch vorhandene normale Gen («die letzte Sicherung») eine Mutation erfährt oder verloren geht, ist die Reparatur von neu entstandenen Fehlern in DNA-Sequenzen nicht mehr gewährleistet. Es entstehen weitere Mutationen, die der Karzinogenese förderlich sind. Nachkommen von Anlageträger*innen haben ein Risiko von 50%, das mutierte Gen zu erben.

Bei den Onkogenen genügt bereits die Mutation eines der beiden Gene für dessen verstärkte Expression oder eine veränderte Wirkungsweise des Genprodukts («gain of function»), wie es das RET-Onkogen beim multiplen endokrinen autosomal-dominant vererbten Tumorsyndrom MEN Typ 2 illustriert.

Bei einer unauffälligen Familienanamnese ist bei der Diagnose eines medullären Schilddrüsenkarzinoms die Mutationssuche im RET-Gen indiziert, denn es besteht auch die Möglichkeit einer De-novo-Mutation.

Genetische Testung von Tumorgewebe

Die personalisierte Medizin erfordert vermehrt prätherapeutisch eine molekulargenetische Untersuchung von Tumorgewebe. Dabei werden Genmutationen entdeckt, die auch in der Keimbahn vorkommen und somit nicht nur für Patient*innen, sondern auch für deren Angehörige relevant sind.

Eine eigentliche genetische Beratung vor einem somatischen Gentest ist aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel. Ärzt*innen, die eine «Tumor-only»-Analytik veranlassen, sollten ihre Patient*innen jedoch darauf aufmerksam machen, dass die Untersuchung genetische Informationen bringen kann, die nicht nur für die Patient*innen, sondern auch für ihre Verwandten bedeutungsvoll sein könnten.

Pathologische Institute, die das Untersuchungsgut zur genetischen Testung auswärtigen Labors überlassen, sollten den die Analyse veranlassenden Kliniker*innen eine Kopie des Originalberichts und nicht nur dessen verkürzte Zusammenfassung überlassen, damit wichtige Informationen nicht «unter den Tisch fallen», z.B. weil ein Kandidatgen im Tumorgewebe nicht analysiert wurde.

Beratungsbrief

Die Ärzt*innenschaft tauscht in ihren Berichten die einschlägigen Informationen über medizinische Ergebnisse meistens nur untereinander aus. Der Beratungsbrief jedoch richtet sich primär an die Rat suchende Person. Kopien werden in Absprache mit ihr der mitbetreuenden Ärzt*innenschaft überlassen.

Das zwingt Autor*innen, die Individual- und Familienanamnese transparent zusammenzufassen und auf gut verständliche Weise die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Veranlagung sowie das vereinbarte weitere diagnostische, präventive und/oder therapeutische Vorgehen so festzuhalten, dass diese Informationen z.B. auch für mit Krebsveranlagungen weniger vertraute Hausärzt*innen gut verständlich sind. Ein sorgfältig erhobenes Protokoll des Beratungsgesprächs erleichtert das Verfassen des Beratungsbriefes.

Kostengutsprache

Krankenkassen haben das Recht, vorgängig über eine vorgesehene molekulargenetische Abklärung informiert zu werden und dazu eine Kostengutsprache zu bewilligen. Einzelne Vertrauensärzt*innen tun sich schwer damit, die Indikation für eine solche Untersuchung gemäss international anerkannten Richtlinien zu akzeptieren. Dies führt bei den Betroffenen zu unnötigen Verunsicherungen und zum Herauszögern von sinnvollen genetischen Abklärungen, die dann mittels eines zeitaufwendigen Wiedererwägungsgesuches durchgesetzt werden müssen.

Genetische Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen

Genetische Eigenschaften sollten bei Kindern und Jugendlichen erst dann abgeklärt werden, wenn das Ergebnis für ihre unmittelbare medizinische Betreuung von Relevanz ist. Sie sind vor einer verständlichen Neugierde der Eltern zu schützen, um später selbstständig entscheiden können, ob sie eine bestimmte genetische Abklärung wünschen oder nicht.

Mit Jugendlichen lassen sich offen konstruktive Gespräche über Krankheitsveranlagungen ohne die Gegenwart der Eltern führen, die häufig unbegründete Schuldgefühle haben, was die Diskussion belastet. Die Eltern dürfen auch keinen Einfluss auf künftige Partnerschaften ihrer Kinder und deren Familienplanung nehmen.

Laborberichte

Die Laborberichte enthalten meistens gute Interpretationen der erzielten Ergebnisse und stützen sich dabei auf dafür verfügbare Datenbanken. Zuweisende Ärzt*innen haben die Labordaten in klinisch relevante Informationen überzuführen und dürfen sich dabei nicht nur auf die Angaben im Laborbericht stützen, da sie über Informationen über die Ratsuchenden verfügen, die dem Labor nicht bekannt sind.

Die Familienanamnese sowie die Abklärung von ebenfalls betroffenen Blutsverwandten können die Interpretation von zunächst noch unklaren molekulargenetischen Befunden (VUS = «variants of unknown clinical significance») erleichtern.

Informationen aus Laborbefunden bleiben gerne gleichsam als feste Etiketten an den Proband*innen kleben, obwohl sie mittlerweile überholt sind.

Es kann angezeigt sein, das Resultat einer früheren Untersuchung, deren Resultat nicht mehr überzeugt, nach aktuellen Massstäben zu ergänzen. Kopien der Laborberichte sollten den Blutverwandten überlassen werden, damit bei ihnen eine genetische Abklärung gezielt und kostengünstig veranlasst werden kann.

Wieso ist eine genetische Beratung wirkungs- und daher sinnvoll?

Die molekulargenetische Abklärung mittel Gentest oder Genpaneltest ergibt Hinweise auf wirkungsvolle präventive und therapeutische Massnahmen. Einige Beispiele sollen dies illustrieren:

Prävention

Präventive Massnahmen sind bei Veranlagungen für Tumorkrankheiten besonders effektiv. Aktuelle Empfehlungen finden sich bei GeneReviews® oder dem National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

Neu entstandene Neubildungen lassen sich rechtzeitig erkennen und entfernen. Eine prophylaktische Thyreoidektomie ist z.B. bei allen Personen mit einer nachgewiesenen pathogenen RET-Mutation indiziert, ebenso ist die totale Gastrektomie bei Personen mit einer pathogenen CDK1-Mutation zu erwägen.

Therapie

Von therapeutischer Bedeutung ist z.B. das Vorliegen einer homologen Rekombinationsdefizienz im Hinblick auf das Ansprechen auf Poly(ADP-Ribose)-Polymerase(PARP)-Inhibitoren und eine Platinum-basierte Chemotherapie, die gezielt eine diesbezügliche Defizienz der Tumorzellen von Träger*innen einer pathogenen BRCA1/2-Keimbahnmutation nutzt. «Mismatch repair»-defiziente Tumoren (Lynch-Syndrom) sprechen wegen des grossen Vorkommens von mutierten Neoantigenen auf eine Immuncheckpoint-Blockade mit Anti-PR-1-Antikörpern an.

Pränatale Diagnostik

Die Präimplantationsdiagnostik (PID) und die pränatale Diagnostik (PND) sind für die Bestimmung von Veranlagungen zu Tumorkrankheiten möglich und werden dafür auch beansprucht. Bei der genetischen Beratung sollen diese Möglichkeiten aufgezeigt, aber auch die damit verbundenen Probleme, inklusive der ethischen, angesprochen werden. Ratsuchende, die die PID oder die PND ins Auge fassen, sind einem anerkannten Zentrum der Reproduktionsmedizin zur weiteren einschlägigen Information und Betreuung zuzuweisen.

Fertilität nach Krebs

Als Resultat der Krebsbehandlung kann es zu einer Beeinträchtigung der Fertilität kommen. Zu deren Erhaltung wird die Funktion der Ovarien geschützt oder das vorgängige Einfrieren von befruchteten oder unbefruchteten Eizellen sowie von Eierstockgewebe oder von Spermien genutzt.

Gerade von jungen Krebspatient*innen, deren Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, sind solche Möglichkeiten erwünscht. Dabei ist aber nach eingehender Aufklärung, die meistens gemeinsam mit den Partner*innen erfolgt, eine anspruchsvolle Entscheidungsfindung erforderlich, und dies in einer ohnehin psychologisch sehr belasteten Situation sowie zudem noch unter Zeitdruck.

Angehörige

Der Fokus der Beratung liegt zwar primär auf der Rat suchenden Person, letztlich aber auch auf ihrer Familie sowie auf ihrer sozialen Umgebung. Alle Blutsverwandten müssen angemessen über die in ihre Familie weitervererbte Tumorveranlagung mit Laborberichten informiert werden. Sie sollten sich genetisch beraten lassen, da sie die Veranlagung auch aufweisen könnten.

«Angeheiratete» Angehörige müssen über das Wesen einer Erbkrankheit informiert werden, da sie dazu aus ihrer eigenen Familie meistens keine Erfahrungen haben, damit sie mit den dadurch entstehenden Belastungen und Sorgen besser zurechtkommen. Personen im familiären oder beruflichen Umfeld können dank einer entsprechenden Aufklärung die Einschränkungen durch die Krebserkrankung besser einschätzen und tolerieren.

Die Information von Angehörigen mag gelegentlich schwierig erscheinen. Es gibt verschiedene Wege der Kommunikation, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Beratenden können den Ratsuchenden z.B. mit dem Entwurf eines Informationsbriefs behilflich sein.

Ausblick

Die Technologie der genetischen Diagnostik machte in den vergangenen Jahren gewaltige Fortschritte. Mikroarray- und Hochdurchsatzsequenzierverfahren spielen dabei eine Schlüsselrolle und haben bereits bei der Prävention und Therapie von Krebserkrankungen zu beachtlichen Fortschritten geführt.

Trotzdem ist die Interpretation von DNA-Varianten gerade auch in den nichtkodierenden Sequenzen eine der aktuellen Herausforderungen der heutigen humangenetischen Forschung. Die bisherige Analyse des Krebserkrankungsrisikos beruht noch zu sehr auf dem Erfassen von seltenen durchschlagskräftigen Varianten von «high and moderate risk susceptibility genes», während der diesbezügliche Nachweis von polygenen Risiko-Scores, die eine Vielzahl von individuellen DNA-Varianten und deren Zusammenspiel umfassen, sich erst allmählich durchsetzt.

Analog zu den bewährten Tumorboards sind an onkologischen Zentren regelmässig stattfindende «Genetikboards» einzurichten, an denen sich alle an der Betreuung von Risikopersonen für Krebserkrankungen beteiligten Fachleute regelmässig austauschen können. Erst deren robuste, breit abgestützte Zusammenarbeit wird den Durchbruch der genomischen Medizin ermöglichen, mindestens so lange, bis vielleicht einmal die Verfahren der künstlichen Intelligenz die gewaltigen individuellen Datenmengen von Genomik und Epigenetik verarbeiten können.

Leider stösst die medizinische Genetik/Humangenetik gerade im deutschsprachigen Kulturraum trotz ihrer Fortschritte auf ein unverdientes Misstrauen. Für viele Historiker*innen ist es eine beliebte Thematik, die verheerenden Verfehlungen in Nazi-Deutschland im Zusammenhang mit Rassenhygiene/Eugenik zu zitieren. Übertriebene Sorgen um den Datenschutz gefährden das aussagekräftige Erheben der gesundheitsbezogenen Familienanamnese. Gentests wird eine Verteuerung des Gesundheitswesens angelastet, obwohl das Gegenteil der Fall sein dürfte, weil wegen gezielter Vorbeugemassnahmen kostspielige Therapiemassnahmen unnötig werden.

Es ist zu hoffen, dass dank einer vermehrten Aus-, Fort- und Weiterbildung des medizinischen Fachpersonals über die moderne Genetik und dank einer breiten diesbezüglichen Information der Öffentlichkeit nicht berechtigte Vorurteile abgebaut werden können.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...