_libre%20de%20droit.jpg)

Empfehlungen der onkologischen Fachgesellschaften zu Covid-19

Medizinjournalistin

Auch in Zeiten, in denen die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie im Vordergrund ärztlichen Handelns steht, dürfe die Behandlung einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit wie Krebs nicht beeinträchtigt werden, warnen die onkologischen Fachgesellschaften OeGHO, DGHO, SGH + SSH sowie SSMO und geben Expertenempfehlungen zum Vorgehen bei einzelnen Krebsentitäten sowie zu Arzneimitteln.1

Keypoints

-

Die Entscheidung, ob eine Krebstherapie aufgrund von Covid-19 fortgeführt, verschoben oder unterbrochen wird, muss individuell getroffen werden.

-

Unnötige Unterbrechungen einer gut eingestellten Krebstherapie sollten möglichst unterbleiben.

-

Differenzialdiagnostisch sind auch andere respiratorische Viren zu berücksichtigen.

Allen Krebspatienten raten die Experten, besonders vorsichtig zu sein und unbedingt den Regeln der Gesundheitsbehörden zu folgen, vor allem hinsichtlich der Kontaktsperren. Grundsätzlich sei das Risiko, durch respiratorische Viren an einer Lungenentzündung zu erkranken, bei Krebspatienten höher als bei Gesunden.2 Ganz besonders gelte dies für Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19. Von anderen Coronavirusinfektionen ist bekannt, dass eine schwere Immunsuppression, Neutropenien, Lymphozytopenien <0,2x109/l, ein Alter >65 Jahre sowie hereditäre Immundefekte potenzielle Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind. Vermutlich gilt dies auch für Infektionen mit SARS-CoV-2.3

Therapie weiterführen, verschieben oder aussetzen?

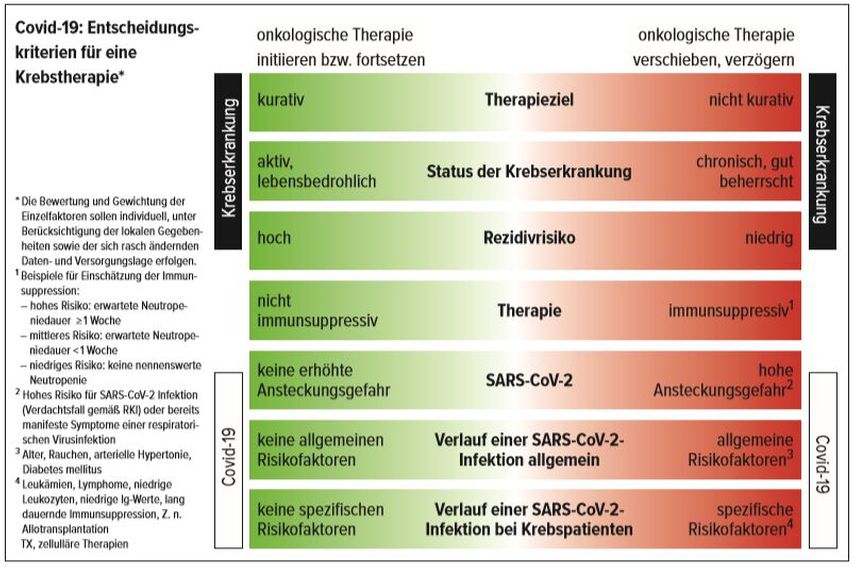

Da es derzeit noch keine Daten aus Studien oder Registern gibt, muss bei jedem Patienten individuell entschieden werden, ob die Krebstherapie verschoben, geändert oder ausgesetzt wird. Für einen Punkte-Score fehlt ebenfalls die Evidenz. Abbildung 1 bietet jedoch Entscheidungskriterien, anhand deren das weitere Vorgehen geplant werden kann. Dabei sind Relevanz und Gewichtung der Faktoren variabel und müssen immer im Einzelfall betrachtet werden. Die Experten warnen gleichzeitig vor übertriebener Vorsicht und unnötigen Unterbrechungen der Krebstherapie. Die effektive Behandlung des Tumors sei für das Überleben der Patienten in den meisten Fällen wichtiger, betonen sie. Zudem würden Patienten, deren Krankheit durch die entsprechende Therapie gut kontrolliert ist, meist weniger Infektionen erleiden als Patienten, die weniger effektiv behandelt werden.4 Zudem könne unnötiges Absetzen gut eingestellter Medikamente den Patienten durch das Auftreten unerwünschter Ereignisse schaden.5

Abb. 1: Covid-19: Entscheidungskriterien für eine Krebstherapie1

Alle Patienten unter immunsuppressiver Therapie sollten sich in eine strengstmögliche (häusliche) Isolation begeben. Bei Patienten, bei denen der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion besteht, kann nach Beginn einer strengen Quarantäne einige Tage zugewartet werden, um die Entwicklung eventueller Symptome besser beurteilen zu können – sofern dem keine medizinischen Gründe entgegenstehen. Hier wird auf die Empfehlung der EBMT zur Stammzelltransplantation verwiesen.6 Positiv getestete Patienten werden sofort isoliert. Das weitere Vorgehen richtet sich nach der Symptomatik.

Besondere Vorsicht ist bei Medikamenten geboten, die möglicherweise eine Hypersensitivitätspneumonie auslösen können (z.B. Checkpoint-Inhibitoren), da Covid-19 einen ähnlichen Verlauf wie diese nehmen kann.7

Die generellen Vorsichtsmaßnahmen sollten so lange befolgt werden wie von den jeweiligen Behörden empfohlen. Nach den Erfahrungen aus China sei eine ungefähre Dauer von 2–4 Monaten zu erwarten, heißt es in den Empfehlungen. Bei Krebspatienten, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, sollten alle getroffenen Maßnahmen wie die Unterbrechung der Therapie so lange anhalten, bis die Patienten keine virusbedingten Symptome mehr haben und nachgewiesen negativ sind.

Diagnostik bei Verdacht auf SARS-CoV-2

Weisen Krebspatienten Symptome einer Atemwegsinfektion auf, wird dringend eine Multiplex-NAT-Diagnostik aus respiratorischem Material empfohlen. Sie sollte mindestens folgende Viren umfassen:

-

Influenza

-

RSV

Idealerweise sollten auch andere respiratorische Viren eingeschlossen sein, zum Beispiel:

-

Parainfluenza

-

Metapneumo

-

humane Coronaviren

Aus dem oberen Respirationstrakt werden hauptsächlich Nasenrachenabstriche verwendet, aber auch Sputum, Rachenspülwasser oder Nasen-Rachen-Aspirate sind möglich.8 Reine Nasenabstriche sind wegen der geringen Sensitivität ebenso wenig sinnvoll wie Blut-, Urin- und Stuhluntersuchungen.9

Wegen der Gefahr von Koinfektionen sollten zudem bakteriologische Untersuchungen inkl. Blutkulturen nach Standard vorgenommen werden. Bestehen Hinweise auf eine Infektion der unteren Atemwege, sollte eine CT der Lunge erfolgen, Thorax-Röntgen ist nicht ausreichend.10,11

Therapeutisches Vorgehen

In generellen Empfehlungen raten die Experten dazu, Immunsuppressiva zu reduzieren, sofern dies klinisch vertretbar ist. Spezifische antiviral wirkende Medikamente sollten im Rahmen interdisziplinärer Konsultationen mit Infektiologen erwogen werden. Vor allem sollten Koinfektionen mit anderen respiratorischen Viren und Superinfektionen mit Bakterien oder Pilzen bedacht werden, die umgehend diagnostiziert und behandelt werden müssen. Spezifische Empfehlungen, die über die allgemeinen Empfehlungen hinausgehen, liegen derzeit nicht vor.1

Quelle:

Onkopedia-Leitlinie: Coronavirus-Infektion (COVID-19) bei Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen. April/2020

Literatur:

1 Onkopedia-Leitlinie: Coronavirus-Infektion (COVID-19) bei Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen. April/ 2020 2 von Lilienfeld-Toal M et al.: Eur J Cancer 2016; 67: 200-12 3 Hirsch HH et al.: Clin Infect Dis 2013; 56: 258-66 4 Brioli A et al.: Ann Hematol 2019; 98: 713-22 5 Tefferi A, Pardanani A: Mayo Clin Proc 2011; 86: 1188-91 6 www.ebmt.org 7 Song YG, Shin HS: Infect Chemother 2020; PMID: 32153144 8 Wang W et al.: JAMA 2020: DOI: 10.1001/jama.2020.3786 9 Wölfel R et al.: Nature 2020; DOI: 10.1101/2020.03.05.20030502 [Online ahead of print]

10 Mayer JL et al.: Rofo 2014; 186: 686-92 11 Bhatraju PK et al.: N Engl J Med 2020; DOI: 10.1056/NEJMoa2004500 [Online ahead of print]

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...