Befragung: Wie fundiert arbeiten multidisziplinäre Tumorkonferenzen?

Autor*innen:

Dr. Kerstin Hermes-Moll1

Ulrike Mönnighoff1

Thomas Walawgo1

Dr. Vitali Heidt1

Dr. Mathias Bertram2

Dr. Jochen Heymanns3

1 Wissenschaftliches Institut der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (WINHO) GmbH, Köln

2 Onkologie Partner, Praxis am Albertinen Krankenhaus, Hamburg

3 Emeritus der Praxis für Hämatologie und Onkologie, Koblenz

Korrespondenz:

E-Mail: hermes-moll@winho.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Fallbezogene Beratungen in multidisziplinären Tumorkonferenzen (MTK) sind ein etablierter und essenzieller Bestandteil in der Versorgung von Krebserkrankten. Doch es gibt Bedenken dahingehend, ob für eine fundierte Therapieempfehlung in einer solchen Konferenz alle relevanten Informationen vorliegen und ob die individuelle Situation sowie die Präferenzen der Patient*innen ausreichend in die Empfehlungen von MTK einfließen.

Keypoints

-

Bei MTK sollte stärker darauf geachtet werden, dass alle entscheidungsrelevanten Informationen vorliegen.

-

In MTK fehlen häufig neben Angaben zu Komorbiditäten und zur Belastbarkeit auch Informationen zu individuellen psychosozialen Situationen und Präferenzen der Patient*innen.

-

Es sollte immer mindestens eine beteiligte Person der MTK die jeweiligen Patient*innen persönlich kennen.

Beiträge über multidisziplinäre Fallbesprechungen in der Versorgung von Krebserkrankten gehen in der Literatur bis in die 1970er-Jahre zurück.1 Multidisziplinäre Tumorkonferenzen (MTK), auch Tumorboards genannt, können definiert werden als (digitale, analoge oder hybride) Besprechungen der Diagnostik und Behandlung von Krebspatient*innen durch Vertreter*innen verschiedener Fachdisziplinen (insbesondere Chirurgie, Pathologie, Radiologie, Onkologie und Strahlentherapie) mit dem Ziel, eine gemeinsame Behandlungsempfehlung zu formulieren.2–4 Jedoch wird in jüngerer Zeit zunehmend kritisiert, dass die Perspektive der Patient*innen, insbesondere ihre Wünsche und Bedürfnisse, hierbei unzureichend berücksichtigt werden.5–8

Im Rahmen eines vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland geförderten Projektes wurden Ärzt*innen zu verschiedenen Aspekten von MTK befragt. Die online durchgeführte Befragung richtete sich an alle Ärzt*innen, die an der Versorgung von Krebserkrankten beteiligt sind, unabhängig von der Fachrichtung und der beruflichen Position. Sie erfolgte von September 2021 bis Jänner 2022. Der Fragebogen umfasste verschiedene Themen wie Strukturen, Prozesse und Qualität von MTK.

Die meisten Ärzt*innen, die an der Versorgung von Krebserkrankten beteiligt sind, nehmen regelmäßig an mehreren MTK teil.2 Daher wurde in der Befragung die Verfügbarkeit von Informationen in Bezug auf die letzte MTK erfasst, an der die Befragten jeweils beteiligt waren. Der Aufruf zur Teilnahme erfolgte über verschiedene Berufsverbände, E-Mails, Flyer, soziale Medien und die Presse. Die anonymen Befragungsdaten wurden mittels SPSS ausgewertet.

Verfügbarkeit relevanter Informationen aus ärztlicher Sicht

Insgesamt sind Angaben von 612 Ärzt*innen in die Analyse eingegangen. Hiervon gaben 36% an, in einer Praxis zu arbeiten, 52% in Krankenhäusern und 12% in beiden Einrichtungsformen. Am stärksten ist die Fachärzt*innenrichtung Hämatologie und internistische Onkologie mit 32% der Befragten vertreten, gefolgt von Chirurgie (16%), Gastroenterologie (14%) und Gynäkologie (9%).

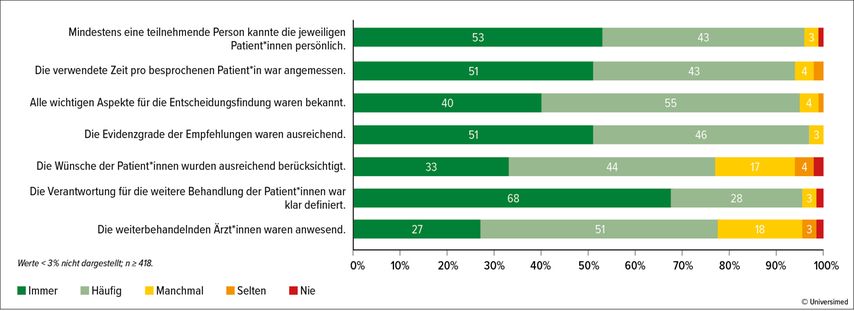

Die Ärzt*innen wurden gebeten, verschiedene Aussagen in Bezug auf die Patient*innen zu bewerten, die in der letzten MTK besprochen wurden. Die Antwortkategorien waren: immer, häufig, manchmal, selten und nie (Abb. 1). Demnach stimmten etwas mehr als die Hälfte der Befragten (53%) zu, dass immer mindestens eine Person in der MTK anwesend war, die die jeweiligen Patient*innen persönlich kannte. Weitere 43% der Befragten bestätigten, dass dies häufig der Fall war.

Abb. 1: Einschätzungen bzgl. der besprochenen Patient*innen bei der letzten MTK durch teilnehmende Ärzt*innen (in %)

Vergleichbar hierzu war die Einschätzung der Befragten hinsichtlich der Angemessenheit der verwendeten Zeit pro erkrankter Person und die Einschätzung, dass die Evidenzgrade der Empfehlungen der MTK ausreichend waren. Demgegenüber konstatierten nur 40% der Ärzt*innen, dass bei der letzten MTK immer alle wichtigen Aspekte für die Entscheidungsfindung bekannt waren. Lediglich ein Drittel (33%) der Befragten empfand die Wünsche der Patient*innen immer als ausreichend berücksichtigt. Weitere 44% gaben an, dass die Wünsche der Patient*innen häufig ausreichend berücksichtigt wurden, und 17% bzw. 6% waren der Meinung, dass dies manchmal bzw. selten oder nie der Fall war.

Zwar gaben 68% der Befragten an, dass die Verantwortung für die weitere Behandlung der Patient*innen immer klar definiert gewesen sei. Doch nur 27% bestätigten, dass die weiterbehandelnden Ärzt*innen immer anwesend waren. Bei etwa der Hälfte der Befragten (51%) waren die weiterbehandelnden Ärzt*innen häufig und bei den übrigen 22% manchmal, selten oder nie anwesend.

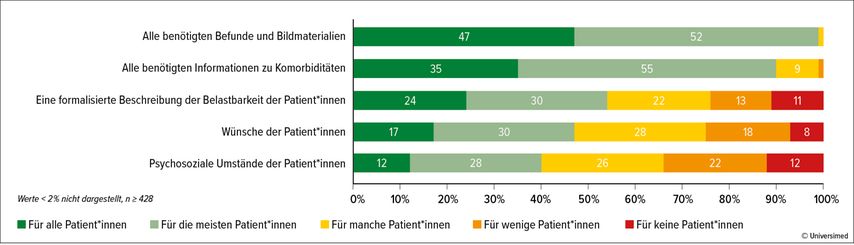

Für die Definition des Behandlungsziels (kurativ vs. palliativ) und für eine Empfehlung zur weiteren Behandlung sollten zu den Patient*innen mindestens alle relevanten Befunde und Bildmaterialien vorliegen. Inwiefern dies bei der letzten MTK zutraf und die individuelle Situation der Patient*innen berücksichtigt wurde, ist in Abbildung 2 dargestellt. Knapp die Hälfte der befragten Ärzt*innen (47%) gab an, dass für alle Patient*innen alle benötigten Befunde und Bildmaterialien vorlagen. Entsprechend lagen in der anderen Hälfte der MTK nicht für alle Patient*innen alle benötigten Befunde und Bildmaterialien vor.

Detailliertere Informationen über die individuelle Situation der Patient*innen waren deutlich seltener verfügbar. So gaben nur 35% der Befragten an, dass für alle Patient*innen alle benötigten Informationen zu Komorbiditäten vorlagen. Knapp ein Viertel der Befragten (24%) bestätigte, dass es eine formalisierte Beschreibung der Belastbarkeit aller Patient*innen gab.

Informationen zu den Wünschen und psychosozialen Umständen der in der MTK besprochenen Patient*innen lagen laut Aussagen der Ärzt*innen nur in 17% bzw. 12% der MTK für alle Patient*innen vor.

Verbesserungsbedarf und Lösungsoptionen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wichtige Informationen für eine individualisierte Therapieempfehlung in vielen MTK fehlen. Dies betrifft sowohl Befunde und Bildmaterialien als auch Informationen zu Komorbiditäten und eine formalisierte Beschreibung der Belastbarkeit der Patient*innen. Dies kann u.U. dazu führen, dass objektive Limitierungen hinsichtlich der Wahl einer Therapieoption in MTK nicht berücksichtigt werden können. Aber auch weitere patient*innenorientierte Faktoren, wie Wünsche und die jeweilige psychosoziale Situation der Patient*innen, können aufgrund fehlender Informationen häufig nicht in die Therapieempfehlung der MTK einfließen.

Bedenkt man, dass bei 60% der MTK den Einschätzungen der Ärzt*innen zufolge nicht immer alle entscheidungsrelevanten Informationen für alle Patient*innen vorlagen, verwundert es nicht, dass im weiteren Verlauf der Befragung 50% der Ärzt*innen eine bessere Aufarbeitung der Unterlagen zur Vorbereitung auf die MTK forderten. Mehr als ein Drittel (38%) der Befragten sahen einen Verbesserungsbedarf bei der formalisierten Beschreibung der Belastbarkeit der Patient*innen in MTK. Einen stärkeren Einbezug der Patient*innenperspektive wünschten sich 30% der Befragten. Damit einhergehend stellen sich Fragen nach Maßnahmen für eine entsprechende Vorbereitung von MTK. Dabei müssen neben der Formulierung von inhaltlichen Vorgaben auch personelle und zeitliche Ressourcen für die Vorbereitung und Durchführung der MTK berücksichtigt werden.

Von den befragten Ärzt*innen empfanden es 58% als sinnvoll, die persönliche Kenntnis der Patient*innen von der vorstellenden Person als zwingende Voraussetzung für MTK zu formulieren. Eine entsprechende Forderung könnte im Qualitätsmanagement oder in den Zertifizierungsverfahren verankert werden. Dabei ist zu diskutieren, ob dies grundsätzlich für alle Patient*innen gelten sollte oder z.B. nur für Patient*innen in Situationen, in denen differenzialtherapeutische Entscheidungen anstehen.

Auch könnte der Einfluss der persönlichen Kenntnis der Patient*innen in Bezug zur Vollständigkeit der vorliegenden Informationen zu Komorbiditäten, zur formalisierten Beschreibung der Belastbarkeit sowie zu Wünschen und zur psychosozialen Situation der Patient*innen untersucht werden und wie diese Faktoren sich auf die Empfehlung der MTK und letztlich auf den weiteren Behandlungsverlauf auswirken. Hierzu ist eine strukturierte Evaluation notwendig, die sich damit befasst, welche Informationen für eine fundierte individuelle Behandlungsempfehlung durch die Mitglieder der MTK unverzichtbar sind und wie individuelle Situationen und Präferenzen der Patient*innen angemessen berücksichtigt werden.

Dennoch muss in diesem Zusammenhang auch festgehalten werden, dass anderen Aspekten von MTK aus Sicht der beteiligten Ärzt*innen ein größerer Verbesserungsbedarf zugesprochen wird. Beispielsweise äußerten 45% der Befragten Verbesserungsbedarf hinsichtlich eines leichteren Zugangs für externe Ärzt*innen zu MTK, jeweils 44% bezüglich mehr Möglichkeiten zur Online-Teilnahme an MTK und der Vergütung der Teilnahme an MTK und 40% in Bezug auf stringentere Fallvorstellungen. Angesichts des Zeit- und Kostenaufwands von MTK für alle Beteiligten sollte der Optimierung der Strukturen und Prozesse sowie der Qualität von MTK größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.2

Literatur:

1 Specchia ML et al.: The impact of tumor board on cancer care: evidence from an umbrella review. BMC Health Serv Res 2020; 20: 73 2 Hermes-Moll K et al.: Multidisziplinäre Tumorkonferenzen in Deutschland. MVF 2021; 14: 57-61 3 Wright F et al.: Multidisciplinary cancer conferences: asystematic review and development of practice standards. Eur J Cancer 2007; 43: 1002-10 4 National Cancer Institute.: NCI Dictionary of Cancer Terms, 2022 5 Rocque G et al.: The missing voice in multidisciplinary tumor boards. J Geriatr Oncol 2021; 12: 1157-8 6 Soukup T et al.: Making tumor boards more patient-centered: let’s start with the name. JCO Oncol Pract 2021; 17: 591-3 7 Hahlweg P et al.: In absentia: an exploratory study of how patients are considered in multidisciplinary cancer team meetings. PLoS One 2015; 10: e0139921 8 Lamb B et al.: Quality of care management decisions by multidisciplinary cancer teams: a systematic review. Ann Surg Oncol 2011; 18: 2116-25

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...