Aktuelle Ergebnisse zu Covid-19 und hämatologischen Erkrankungen

Bericht:

Dr. Kassandra Settele

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auch beim Jahreskongress der European Hematology Association (EHA) war die Covid-19-Pandemie ein heißes Thema. Präsentiert wurde eine ganze Reihe interessanter Studien zur Effektivität der Impfung bei Patienten mit hämatologischen Grunderkrankungen und zum Erkrankungsverlauf von Covid-19.

Effektivität der Impfung nach HCT und CAR-T-Zell-Therapie

Die Immunantwort auf BNT162b2, den Covid-19-Impfstoff des Herstellers BioNTech, muss in bestimmten Populationen noch genauer erforscht werden. Daher untersuchte eine israelische Studiengruppe Effektivität und Sicherheit von BNT162b2 im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie bei Patienten nach allogener Stammzelltransplantation (HCT) bzw. nach CAR-T-Zell-Therapie.

Die Studienautoren folgten den Kriterien der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), was die Eignung der Patienten für eine Impfung anging. Das schloss u.a. Patienten aus, die eine akute GvHD Grad 3–4, eine laufende Erhaltungstherapie, ein hämatologisches Rezidiv oder eine vorhergehende SARS-CoV-2-Infektion hatten.

80 Patienten wurden nach Protokoll geimpft. Beide Dosen wurden insgesamt gut vertragen. Bei 39% der HCT-Patienten bzw. 32% der CAR-T-Patienten kam es zu unerwünschten Wirkungen, am häufigsten zu exazerbierten Zytopenien (bei 5% schwer), Kopfschmerzen und Schwächegefühl. Zu einer GvHD-Exazerbation kam es bei 5% der Patienten. Alle Ereignisse waren innerhalb weniger Tage überwunden. Eine Ausnahme stellte ein Fall von sekundärer Transplantat-Abstoßung dar, welcher derzeit noch untersucht wird.

Die Impfung zeigte eine beeindruckende Wirksamkeit. In der CAR-T-Gruppe konnte bei 36% die Bildung humoraler Antikörper festgestellt werden sowie bei 79% eine zelluläre Immunantwort. Patienten mit vorhandenen CD19+ Lymphozyten entwickelten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Antikörper als Patienten mit einer B-Zell-Aplasie (67% vs. 12,5%; p=0,036). In der HCT-Gruppe konnte eine humorale Immunantwort bei 82% und bei 46% eine zelluläre Immunantwort nachgewiesen werden. Eine positive Serologie fand sich seltener bei Patienten mit konkomitanter immunsuppressiver Therapie hoher Intensität vs. niedrige Intensität (69% vs. 94%; p=0,16). In der multivariaten Analyse waren eine längere Zeit seit Zellinfusion, weibliches Geschlecht und eine höhere Zahl an CD19+ Zellen mit höheren Antikörpertitern assoziiert. Hinsichtlich der zellulären Immunantwort fand sich für höhere Zahlen an CD19+ und CD4+ Zellen eine positive Assoziation.

Die Rate des allgemeinen Ansprechens auf BNT162b2 ist in diesen Patientenpopulationen sogar höher als auf etablierte Impfstoffe. Das Ansprechen scheint vor allem von der Zeit, die seit der Zelltherapie vergangen ist, und von der Rekonstitution von CD19 und CD4 abzuhängen. Chronische GvHD und konkomitante immunsuppressive Therapien beeinträchtigen das Ansprechen nicht. Obwohl die Anwendung des Impfstoffs sicher ist, sollte ein engmaschiges Monitoring bezüglich Zytopenie und GvHD erfolgen.1

Neutralisierende Antikörper

Auch hochbetagte Personen und Patienten mit malignen oder autoimmunen Erkrankungen gehören zu den Gruppen, bei denen eine systemische Datenanalyse hinsichtlich der Antikörperbildung aktuell noch ausständig ist. Ein griechisches Forschungsteam untersucht in einer prospektiven Studie u.a. die Entwicklung neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV-2 nach Impfung mit BNT162b2. Die Studienteilnehmer sind gesunde Mitarbeiter des Alexandra-Krankenhauses in Athen, Personen über 70 Jahre sowie Patienten mit malignen hämatologischen Erkrankungen bzw. mit soliden Tumoren unter verschiedenen Therapieformen. Beim EHA-Kongress konnten bereits die Ergebnisse der gesunden Mitarbeiter (Gruppe 1) und der über 70-Jährigen (Gruppe 2) präsentiert werden.

Blutproben für die Antikörpertests wurden bei den betagten Personen an Tag 1 (1. Impfung), Tag 22 (2. Impfung) und Tag 50 genommen, bei den Krankenhausangestellten zusätzlich an Tag 8 und Tag 36. Primärer Endpunkt der Studie war die Entwicklung neutralisierender Antikörper an Tag 50.

An Tag 1 wiesen bereits 21 Personen in Gruppe 1 und 10 Personen in Gruppe 2 neutralisierende Antikörper als Zeichen für einen zurückliegenden Kontakt mit SARS-CoV-2 auf. Bereits an Tag 8 konnte bei diesen Probanden eine signifikante Expansion der Antikörpertiter festgestellt werden, was für eine aufrechterhaltene, rasche Antikörperproduktion nach Genesung von Covid-19 spricht. Die Titer der neutralisierenden Antikörper der Probanden ohne vorhandene Antikörper stiegen erst ab Tag 22 signifikant an. Bis Tag 50 fanden sich großteils hohe Level mit einer Inhibition ≥90%, auch wenn bis Tag 90 ein leichter Abfall beobachtet wurde.

Auffallend war, dass die Antikörpertiter bei den 51–70-Jährigen weniger stark anstiegen als bei den 25–50-Jährigen. Der altersabhängige Effekt verstärkte sich in der Gruppe der betagten Personen, die an Tag 22 signifikant weniger Antikörper hatten als alle anderen Gruppen, wobei betagte Frauen höhere Titer hatten als betagte Männer. Entgegen den Ergebnissen früherer Studien konnte in dieser Studie kein Einfluss des BMI auf die Antikörperproduktion festgestellt werden.

Die Daten legen nahe, dass die Antikörperproduktion vor der Gabe der zweiten Immunisierung altersabhängig ist, was die Notwendigkeit der Applikation einer zweiten Dosis besonders in der älteren Population herausstreicht. Die Studie begleitet die Probanden bis 18 Monate nach der zweiten Impfdosis und hat so das Potenzial, Informationen zur Dauer des Impfschutzes von BNT162b2 zu bieten.2

Persistierende Infektionen

In einzelnen Fallstudien wurde von lang anhaltenden Covid-19-Infektionen bei Patienten mit B-Zell-Lymphomen, die CD20-gerichtete Immuntherapien erhielten, berichtet. Der persistierenden Infektion könnte eine verminderte Immunantwort aufgrund einer Immuntherapie-bedingten B-Zell-Aplasie zugrunde liegen. Im Rahmen einer retrospektiven Multicenterstudie an 16 französischen Spitälern sollte beurteilt werden, wie hoch die Inzidenz persistierender Covid-19-Infektionen bei Patienten mit Lymphomen liegt, welche Risikofaktoren existieren und wie es um das „long-term outcome“ steht.

Eine persistierende Covid-19-Infektion war in der Studie definiert als das Vorhandensein schwerer Symptome mit notwendiger stationärer Behandlung für ≥30 Tage. Auch jene Patienten wurden in die Definition eingeschlossen, die nach einer initialen Verbesserung (eine) erneute Krankenhausaufnahme(n) benötigten und insgesamt ≥30 Tage stationär waren.

Alle erwachsenen Patienten mit Lymphomen, die zwischen März und April 2020 mit Covid-19 aufgenommen wurden, wurden in die Studie eingeschlossen (n=111). 30 Tage nach Aufnahme waren 24 Patienten verstorben, 31 waren noch stationär und 1 Patient wurde wiederaufgenommen. Damit lag die Inzidenz an persistierenden Infektionen bei 29%. Bei keinem Patienten mit T-Zell-Lymphom oder klassischem Hodgkin-Lymphom kam es zu einer persistierenden Infektion.

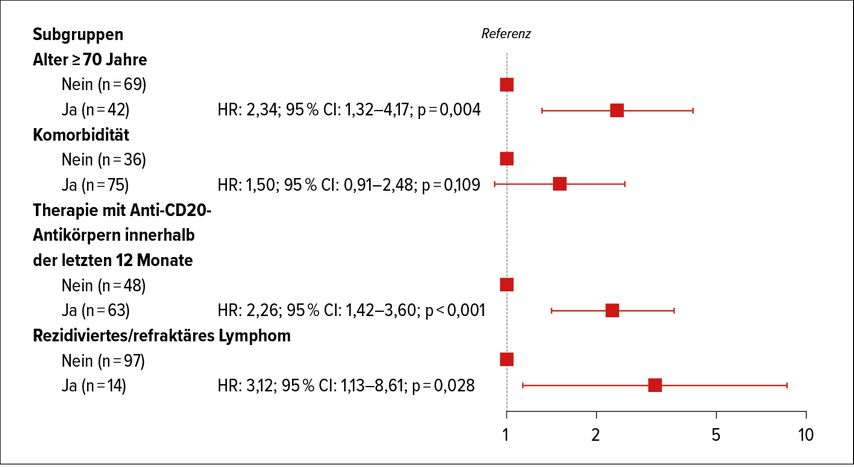

Bei Patienten mit persistierender Covid-19-Infektion betrug die Zeit bis zur Entlassung im Median 58 Tage (Bereich 31–325). Symptome zeigten sich im Median 83 Tage (Bereich 32–327). Nach einem medianen Follow-up von 191 Tagen betrug die Gesamtüberlebensrate der Gesamtkohorte 69% (95% CI: 60–78%). In der multivariaten Analyse war die Gabe eines CD20-gerichteten monoklonalen Antikörpers innerhalb der letzten 12 Monate vor Aufnahme sowohl mit einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit (HR: 2,13; 95% CI: 1,03–4,44; p=0,043) als auch einem verlängerten stationären Aufenthalt assoziiert (HR: 1,97; 95% CI: 1,24–3,13; p=0,004). Es fanden sich zwei weitere signifikante Faktoren, die mit diesen beiden Outcomes assoziiert waren: Alter ≥70 Jahre und refraktäres/rezidiviertes Lymphom (Abb. 1).

Abb. 1: Multivariate Analyse der Faktoren, die mit einer persistierenden Covid-19-Infektion assoziiert waren (modifiziert nach Dulery et al.)3

Zum Zeitpunkt des letzten Follow-ups nach mehr als sechs Monaten waren weitere 9 Patienten mit persistierender Infektion gestorben (27%), 4 litten an anhaltenden Symptomen und 19 hatten sich über einen Monat nach Aufnahme von der Erkrankung erholt.

In der Datenanalyse war außerdem auffällig, dass Patienten mit persistierender Covid-19-Infektion teilweise auch nach 4 Monaten noch positive PCR-Tests aufwiesen. Gleichzeitig waren die serologischen Tests auf SARS-CoV-2-Antikörper lange negativ, teilweise auch noch nach 4–6 Monaten.

Die Autoren der Studie geben zu bedenken, dass Leitlinien für das Therapiemanagement von Lymphompatienten (besonders unter Erhaltungstherapie mit CD20-Antikörpern) derzeit fehlen, aber dennoch notwendig sind. Eine Therapie mit Rekonvaleszentenplasma könnte eine geeignete Option für Patienten mit einer B-Zell-Aplasie darstellen, jedoch braucht es weitere Studien, um eine Effektivität im Vergleich zu anderen Strategien nachzuweisen. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass in dieser Patientengruppe auch der Schutz vor einer Reinfektion bzw. nach einer Impfung beeinträchtigt sein könnte.3

Reinfektion

Mit der Fragestellung der Möglichkeit einer Reinfektion bei onkologischen und hämatologischen Patienten beschäftigen sich Candoni et al., die präliminäre Ergebnisse ihrer Studie an bisher 25 Patienten mit hämatologischen Erkrankungen (Lymphom, Myelom, chronische lymphoproliferative Erkrankungen, akute Leukämie) vorstellten. Die Forscher evaluierten die Serokonversion und Kinetik von IgM- und IgG-Antikörpern zu Erkrankungsbeginn und monatlich für vier Monate nach bestätigter SARS-CoV-2-Infektion.

84% der Patienten wiesen zu mindestens einem Zeitpunkt Antikörperlevel von >15UA/ml (Cut-off für Positivität) auf. Die Antikörpertiter nahmen jedoch im Verlauf stark ab, sodass nach vier Monaten die Positivitätsschwelle mit im Median 7UA/ml unterschritten war.

Die bisherigen Daten zeigen eine kurze Lebensdauer der Antikörperantwort bei hämatologischen Patienten, was für einen beeinträchtigten Antikörperschutz gegen eine Reinfektion in dieser Population spricht.4

Akute Leukämie und Covid-19

CHRONOS19 ist eine laufende Beobachtungskohortenstudie an erwachsenen Patienten mit malignen und nicht malignen hämatologischen Erkrankungen und Covid-19-Infektion. Beim EHA-Kongress wurde eine Subgruppenanalyse von Patienten mit akuter Leukämie (AL) vorgestellt.

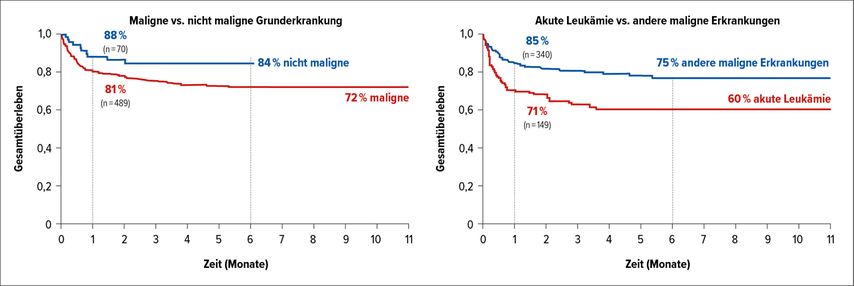

Die Mortalitätsrate nach 30 Tagen betrug in der AL-Gruppe 29%, während sie bei anderen malignen Erkrankungen bei 15% und in der Gesamtkohorte bei 18% lag (Abb. 2). Patienten mit akuter myeloischer Leukämie hatten mit 36% eine signifikant höhere Mortalitätsrate als Patienten mit anderen akuten Leukämien.

Weitere Risikofaktoren für eine erhöhte Mortalität waren höheres Alter, Transfusionsabhängigkeit, ECOG-Performance-Status 3–4, Komorbiditäten, Aufnahme auf die Intensivstation, mechanische Ventilation sowie Auftreten eines CRS („cytokine release syndrome“) oder ARDS („acute respiratory distress syndrome“). Was den Erkrankungsstatus anbelangt, hatten Patienten in kompletter Remission mit 82% die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit, gefolgt von Patienten unter Induktionstherapie mit 70%. Bei Patienten mit refraktären/rezidivierten Leukämien betrug sie nur 55%. Nach überstandener Erkrankung konnten bei 85% der Patienten mit akuten Leukämien IgG-Antikörper gegen SARS-CoV-2 detektiert werden.5

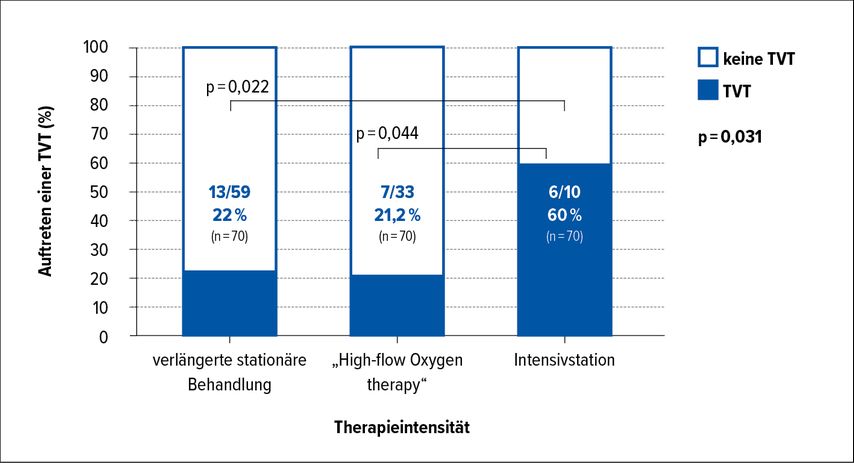

Asymptomatische TVT

Eine kroatische Studiengruppe konnte zeigen, dass auch bei Gabe einer Thromboseprophylaxe asymptomatische tiefe Venenthrombosen (TVT) bei hospitalisierten Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung eine hohe Prävalenz haben. In die Studie aufgenommen wurden 102 Erwachsene, die mindestens 7 Tage hospitalisiert waren und klinisch keinen Hinweis auf eine TVT zeigten. Alle Patienten erhielten niedermolekulares Heparin in zumindest prophylaktischer Dosierung. Zum Zeitpunkt der Evaluation hinsichtlich TVT waren die Patienten im Median 18 Tage lang hospitalisiert. Die Evaluation erfolgte mittels eines Duplex-Ultraschalls beider Beine. Bei 25,5% der Patienten wurde eine TVT detektiert. Bei 24,3% aller Patienten wurde eine Pulmonalembolie festgestellt, wobei dies bei Patienten mit bzw. ohne asymptomatische TVT ähnlich häufig vorkam (29,4% vs. 22,6%; p=0,571). Bei Patienten, die auf einer Intensivstation mechanisch beatmet worden waren, kamen TVT mit 60% am häufigsten vor (Abb. 3). Nur 17 der 26 Patienten mit TVT (65,4%) hätten die Kriterien für eine weiterführende Thromboseprophylaxe nach Entlassung erfüllt. Aufgrund dieser Daten schlagen die Autoren vor, bei Covid-19-Patienten zur Feststellung einer TVT systematische Ultraschalluntersuchungen durchzuführen.6

Abb. 3: Auftreten einer tiefen Venenthrombose in Abhängigkeit der Therapieintensität (modifiziert nach Lucijanic et al.)6

Quelle:

Jahrestagung der European Hematology Association (EHA Virtual Convention 2021), 9.–17. Juni 2021

Literatur:

1 Ram R et al.: Safety and efficacy of the BNT162B2 mRNA COVID-19 vaccine in patients after allogeneic HCT and CD19-based CAR-T therapy – a single center prospective cohort study. EHA 2021, Abstr. #S285 2 Terpos E et al.: Development of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in healthy sanitary workers and octogenarians post-BNT162B2 mRNA COVID-19 vaccine: first results of a prospective trial in 366 individuals. EHA 2021, Abstr. #S280 3 Dulery R et al.: High incidence of prolonged COVID-19 among patients with lymphoma treated with B-cell depleting immunotherapy. EHA 2021, Abstr. #215 4 Candoni A et al.: Seroconversion and longevity of anti SARS-CoV-2 antibodies in onco-hematologic patients who experienced SARS-CoV-2 infection. EHA 2021, Abstr. #289 5 Gavrilina O et al.: Outcomes in patients with acute leukaemia and COVID-19: results of subgroup analysis of CHRONOS19 registry. EHA 2021, Abstr. #S286 6 Lucijanic M et al.: Asymptomatic deep venous thromboses are highly prevalent among prolonged hospitalized severe COVID-19 patients despite thromboprophylaxis. EHA 2021, Abstr. #S304

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...