©

Getty Images/iStockphoto

Bewegungsstörungen früher erkennen

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

13.10.2016

Weiterempfehlen

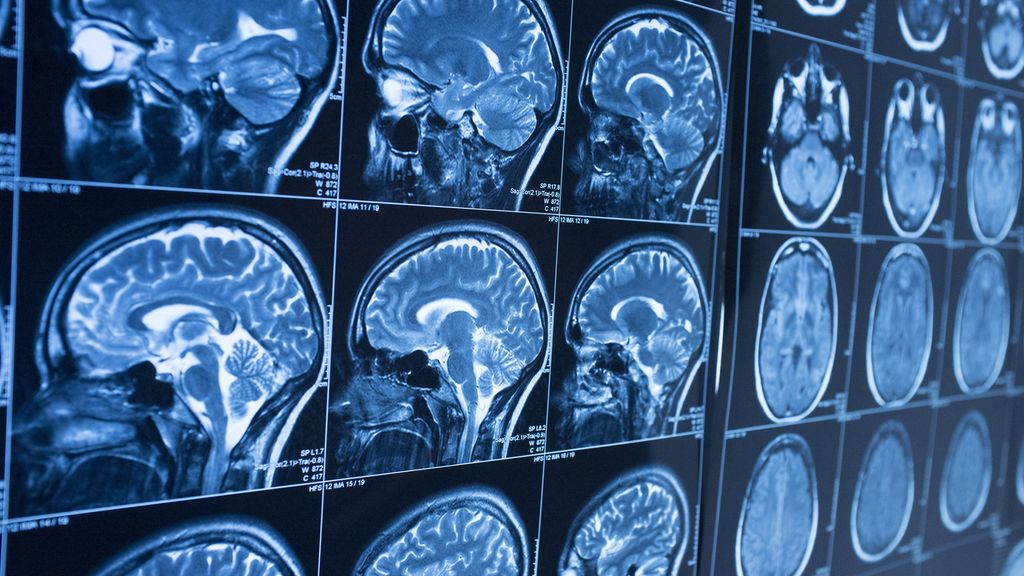

<p class="article-intro">In diesem Jahr fand der Kongress der International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) in Berlin statt. Ein besonderes Augenmerk galt der Prädiktion und Früherkennung der Parkinsonerkrankung (PD), in der Hoffnung, eines Tages durch krankheitsmodifizierende Therapien die Erkrankung in einem frühen Stadium aufhalten zu können.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Verschiedene Marker können auf ein PD-Prodrom hinweisen. Etabliert sind als klinische Marker beispielsweise Störungen des Geruchssinn, die REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD) und autonome Symp­tome wie Obstipation, Harninkontinenz, eine erektile oder orthostatische Dysfunktion sowie Depression. Weniger gut belegt sind derzeit als Biomarker Veränderungen beim Farbsehen, im Ultraschallbefund der Substantia nigra, in der Ganzhirnbildgebung mit Positronenemissionstomografie (PET) oder Einzelphotonen­emissionscomputertomografie (SPECT) sowie in Biopsien des Gastrointestinaltrakts. Als Einzelfaktoren spielen besonders eine idiopathische RBD, das Vorhandensein eines Risikogens bei asymptomatischen Trägern und eine primäre Hyposmie eine grosse Rolle. <br />Der Konsens über die zu untersuchenden Marker ist inzwischen gross, wie eine Auswertung von 21 laufenden longitudinalen Studien zu Prädiktions- und Progressionsmarkern bei PD in Europa zeigt.<sup>1</sup> Kontroversen bestehen aber noch über die einzusetzenden Tests, eine Harmonisierung von Skalen und Instrumenten ist dringend notwendig, wie das Konsortium BioLoC-PD betont. <br />Alltagstauglich für die Früherkennung sind die Marker noch nicht. Bei oft ungenügender Sensitivität und Spezifität ist die Gefahr gross, viele Menschen unnötig mit einem falschpositiven Ergebnis zu belasten, betonte Ron Postuma, Montreal.<sup>2</sup> Zudem hat die Erkennung eines Prodroms derzeit keine therapeutischen Konsequenzen: Noch fehlen wirksame krankheitsmodifizierende Therapien in diesem Stadium. Perspektiven bieten dazu laut Eduardo Tolosa, Barcelona,<sup>3</sup> eine synukleingerichtete Immuntherapie bei RBD oder LRRK2-Kinase-Inhibitoren bei LRRK2-Mutation. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite6.jpg" alt="" width="1417" height="1170" /></p> <h2>MDS-Kriterien unter der Lupe</h2> <p>Für die wissenschaftliche Untersuchung von prodromalen Markern in Studien hat die MDS in diesem Jahr Kriterien veröffentlicht (Tab. 14). Diese Marker wurden retrospektiv auf eine populationsbasierte, longitudinal beobachtete Kohorte von 539 initial gesunden österreichischen Probanden im Alter zwischen 55 und 94 Jahren angewendet.<sup>5</sup> Die Prävalenz eines wahrscheinlichen PD-Prodroms war danach bei Studienbeginn 2,2 % . Die Sensitivität für eine inzidenzielle PD nach wahrscheinlichem Prodrom zu Beginn lag bei 54,6 % , die Spezifität bei 99,2 % , der positive prädiktive Wert bei 60,0 % und der negative prädiktive Wert bei 99,0 % .</p> <h2>Demografie hat Einfluss</h2> <p>Bei allen klinischen Markern für ein PD-Prodrom müssen auch andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. So fand eine deutsche Arbeitsgruppe, dass demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildungsgrad mit prodromalen Faktoren wie kognitiven Defiziten, Depressivität und Hyposmie in einer Wechselbeziehung stehen.<sup>6</sup> So schnitten beispielsweise Frauen in kognitiven Tests insgesamt besser ab als Männer und erreichten auch bessere Ergebnisse in den olfaktorischen Tests. Eine Hyposmie war in der Kohorte mit einer beeinträchtigten Gedächtnisfunktion assoziiert, ohne dass vermehrt andere kognitive Einschränkungen beobachtet wurden – möglicherweise ein Zeichen, dass die Beeinträchtigung des Geruchssinns ein spezifischer Marker der frühen Neurodegeneration nicht nur im olfaktorischen Bulbus, sondern auch in hippokampalen Regionen ist, was sich auf die Gedächtnisfunktion auswirkt.</p> <h2>RBD zeigt Verlauf analog der Pathologie</h2> <p>Die REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD) ist ein relevanter prodromaler Marker für eine PD, allerdings auch für andere neurodegenerative Erkrankungen. Bei PD liess sich in der deutschen DeNoPa-Kohorte mit neu an PD erkrankten Patienten ein dem Krankheitsverlauf analoger Verlauf der RBD zeigen: Bestehende starke REM-Schlaf-Bewegungen verstärkten sich danach häufig im frühen Krankheitsverlauf der PD bis hin zu einer RBD. Die Autoren glauben, dass diese kontinuier­liche Entwicklung parallel zur Ausbreitung der Lewy-Körperchen-Pathologie verläuft.<sup>7 </sup> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Neuro_1605_Weblinks_seite7.jpg" alt="" width="1417" height="1424" /></p> <h2>Risiko aus dem Weinberg</h2> <p>Die MDS hat auch die bislang belegbaren Risikofaktoren für eine PD gelistet (Tab. 1). Schon länger bekannt ist die Assoziation von Pestizidexposition und PD. Französische Versicherungsdaten zeigen jetzt ein um 11 % höheres relatives Risiko einer PD-Neuerkrankung in Regionen mit einer hohen Weinbergdichte im Vergleich zu Regionen ohne oder mit wenigen Weinbergen. Die Assoziation des Parkinsonrisikos mit der Weinbergdichte fand sich für Männer wie für Frauen und betraf besonders über 75-Jährige. Die Autoren weisen darauf hin, dass in Frankreich in Weinbergen im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Kulturen die höchsten Mengen an Insektiziden und Fungiziden eingesetzt werden.<sup>8</sup></p> <h2>Überblick über genetische Einflüsse</h2> <p>Genetische Risikofaktoren für PD sind bereits seit einer Weile bekannt. Mit dem «next generation sequencing» lassen sich immer spezifischer auch für andere Bewegungsstörungen Mutationen identifizieren. Die Movement Disorder Society stellte in Berlin eine Online-Datenbank vor, die auf Basis publizierter Daten einen umfassenden Überblick über Genmutationen und die resultierenden Phänotypen von Bewegungsstörungen gibt. Ziel ist, die klinische Diagnose zu unterstützen und eine breite Datengrundlage für die Forschung zu bieten. Bislang wurden neben Mutationen bei Parkinsonerkrankung (PINK1, Parkin, DJ-1, SNCA, VPS35) auch solche bei paroxysmalen Bewegungsstörungen (SLC2A1, PNKD, PRRT2) und bei primärer familiärer Gehirnkalzifizierung (PDGFB) berücksichtigt. Die Datenbank – kostenfrei verfügbar unter www.mdsgene.org – soll kontinuierlich um weitere Gene, Phänotypen und Bewegungsstörungen erweitert werden.<sup>9 </sup></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Lerche S et al: 20th International Congress of Parkin­son’s Disease and Movement Disorders 2016; Abstract #1748 <strong>2</strong> Postuma R: Biomarkers for Parkinson’s Disease. Teaching Course, 20th International Congress of Parkin­son’s Disease and Movement Disorders 2016; 21. Juni 2016 <strong>3</strong> Tolosa E: The prediagnostic phase of parkinson’s disease: facts and myths. 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2016; 20. Juni 2016 <strong>4</strong> Berg D et al: MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. Mov Disord 2015; 30 (12): 1600-11 <strong>5</strong> Mahlknecht P et al: 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2016; Abstract #474 <strong>6</strong> Heinzel S et al: 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2016; Abstract #1434 <strong>7</strong> Sixel-Döring F et al: 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2016; Abstract #284 <strong>8</strong> Kab S et al: 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2016; Abstract #455 <strong>9</strong> Mashychev Andriy et al: 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders; Abstract LBA10</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

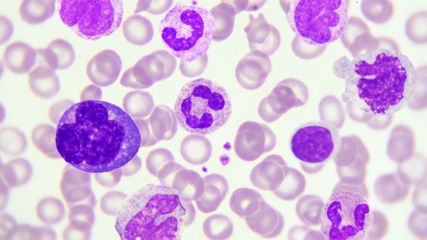

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Aktuelle Entwicklungen in der Diagnostik und Therapie chronischer Kopfschmerzen

Chronische Migräne, Clusterkopfschmerzen oder Medikamentenübergebrauchskopfschmerzen: Chronische Kopfschmerzen betreffen Millionen Menschen weltweit und beeinträchtigen deren ...

Varicella-zoster-Infektionen während krankheitsmodifizierender MS-Therapien

Neue immunsupprimierende krankheitsmodifizierende Therapien (DMT) für Multiple Sklerose (MS) können die Lebensqualität der Patient:innen entscheidend verbessern. Eine mögliche ...