Multiligamentverletzungen im Knie: die ideale Bandplastik

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Artikel geprüft von:

PD Dr. med. Peter Behrendt

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Kiel

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Kombinationsverletzungen mehrerer Bänder im Kniegelenk sind eine Herausforderung in der Orthopädie. Ohne korrekte Therapie ist das Risiko für Rotationsinstabilitäten hoch. Eine vordere Kreuzbandruptur bei gleichzeitiger Innenbandruptur ist hier die häufigste Kombination. Durch eine bestimmte Art der Bandrekonstruktion lässt sich der Stress im vorderen Kreuzband reduzieren. Warum man das mediale Kollateralband aus einer anderen Perspektive betrachten sollte und mit welcher Technik sich Rotationsinstabilitäten vermeiden lassen, erklärte PD Dr. med. Peter Behrendt, Kiel.

Multiligamentverletzungen im Knie sind eine Herausforderung für den Operateur. Denn jedes Band trägt durch seine spezifischen Ansätze und seinen Faserverlauf auf seine Weise dazu bei, das Knie zu stabilisieren. Werden die Bänder nicht korrekt rekonstruiert, droht eine Instabilität.

Was eine Multiligamentverletzung ist, ist nicht einheitlich definiert. Man könnte etwa nur die Verletzungen zählen, bei denen mindestens das vordere und hintere Kreuzband zusammen verletzt sind. Diese Kombination, Kniegelenkluxation genannt, ist sehr selten. Die im Alltag häufigste Mehrfachbandverletzung ist eine Kombination aus gerissenem vorderem Kreuzband und gerissenen Anteilen des Innenbandes. In den letzten Jahren habe man die Anatomie des Innenbandkomplexes («medial collateral ligament», MCL) genauer unter die Lupe genommen, so PD Dr. med. Peter Behrendt, Oberarzt an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Kiel im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, bei seinem Vortrag im Rahmen des AGA-Kongresses. Während sich die Wissenschaft lange auf das hintere Schrägband («posterior oblique ligament», POL) fokussiert hat, besteht heute Konsens, dass dieser Bandanteil recht selten verletzt ist und man «die Innenbandverletzung» aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten sollte. Das ist vor allem deshalb klinisch relevant, weil eine residuelle Innenbandinstabilität ein entscheidender Risikofaktor für das Versagen einer Kreuzbandrekonstruktion ist.1 «Bei der Verletzungskombination mit dem vorderen Kreuzband muss man also viel mehr die oberflächlichen und tiefen medialen Kollateralbänder (sMCL und dMCL) angehen und nicht, wie bisher, das POL», sagte Behrendt.

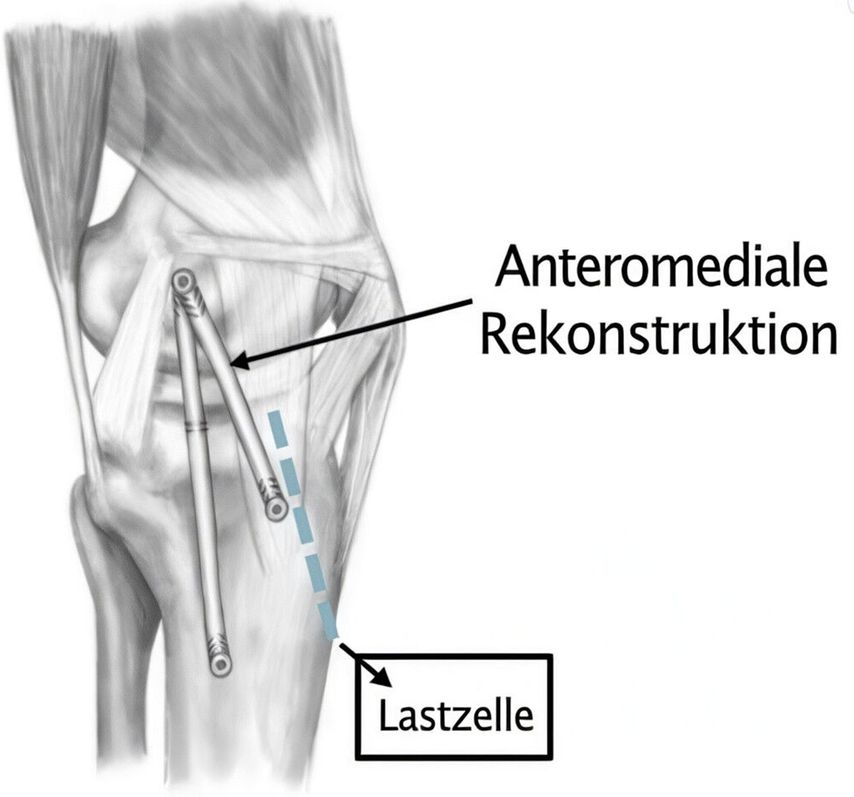

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Testung der Belastung im vorderen Kreuzband. Durch Gewichte können unterschiedliche Rotations- und Translationskräfte aufgebracht werden. Das Ausmass der Belastung (Stress) im vorderen Kreuzband wurde dann durch eine Kraftmessdose analysiert, die mit dem tibialen Ende des Kreuzbandes verbunden war

Das Band, das zu wenig beachtet wurde

Das «vernachlässigte Band» nannte der renommierte Kniechirurg Dr. med. Andy Williams das MCL in einem Editorial in der Zeitschrift Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy im Jahr 2020.2 Williams ist Dozent am Imperial College in London und Mitbegründer der Fortius Clinic in London, der grössten orthopädischen Privatklinikgruppe in Grossbritannien. Er operierte diverse Profisportler, unter anderem Fussballspieler. In seinem Artikel versuchte er, Gründe dafür zu finden, warum der tiefe Innenbandanteil so wenig Interesse fand. Zwar heilen viele MCLs zufriedenstellend ohne Operation aus, «nichtsdestotrotz sehen wir immer wieder bleibende Instabilitäten und einige Instabilitätsmuster, wie beispielsweise die Verletzung des tiefen Innenbandes, sind nicht einfach klinisch zu detektieren», so Behrendt in seinem Vortrag.

Der mediale Bandkomplex sei viel zu wenig erforscht worden, schrieb Williams weiter in seinem Editorial, obwohl bei Patienten mit anteriomedialer Rotationsinstabilität (AMRI) das dMCL verletzt sei. Das Band ist entweder isoliert gerissen, häufiger sind aber zusätzlich das sMCL und das vordere Kreuzband («anterior cruciate ligament», ACL) ebenfalls verletzt. «Die meisten Studien haben das unterschätzt, obwohl es schon länger Hinweise gibt, was für eine Rolle das dMCL anatomisch und bei der Wiederherstellung der Gelenkfunktion spielt», berichtete Behrendt. So beschrieb beispielsweise der Orthopäde Dr. med. Donald Slocum – einer der «Väter» der Sportmedizin – schon 1968 die Instabilität des Kniegelenks, seine Pathogenese und klinische Tests.3 In den 2000er-Jahren wurden die Morphologie und die Ansatzpunkte des dMCL beschrieben,4 2018 zeigten Forscher vom Taos Orthopaedic Institute in New Mexico, dass man mit der Rekonstruktion des tiefen MCL die ursprüngliche Anatomie, Stabilität und Funktion des medialen Meniskus wiederherstellen kann.5 Indessen habe man das POL für viel wichtiger gehalten, als es sei, so Behrendt.

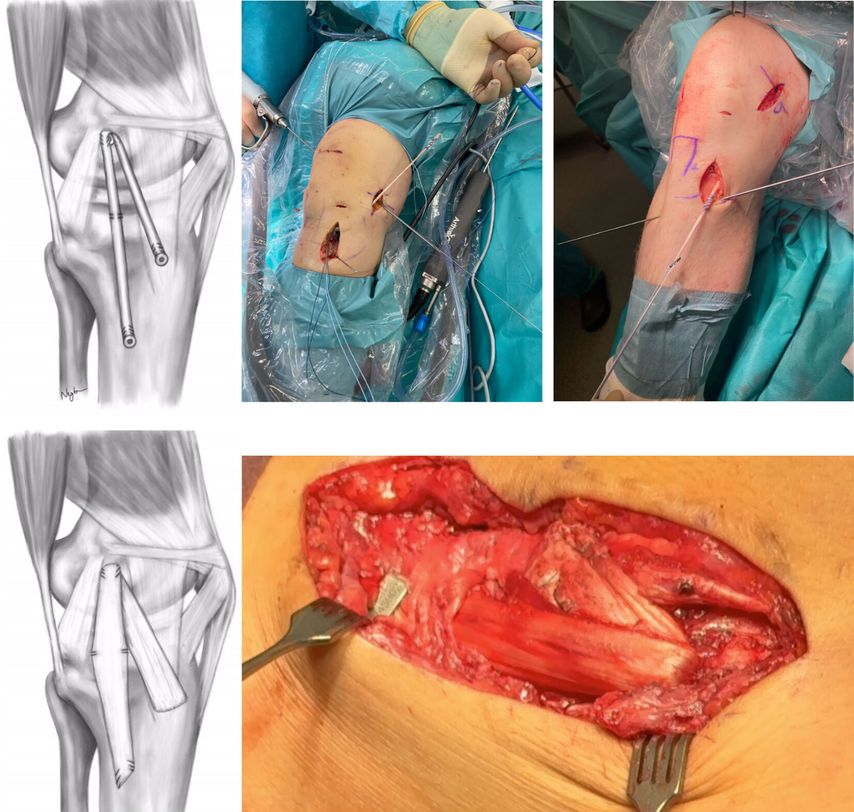

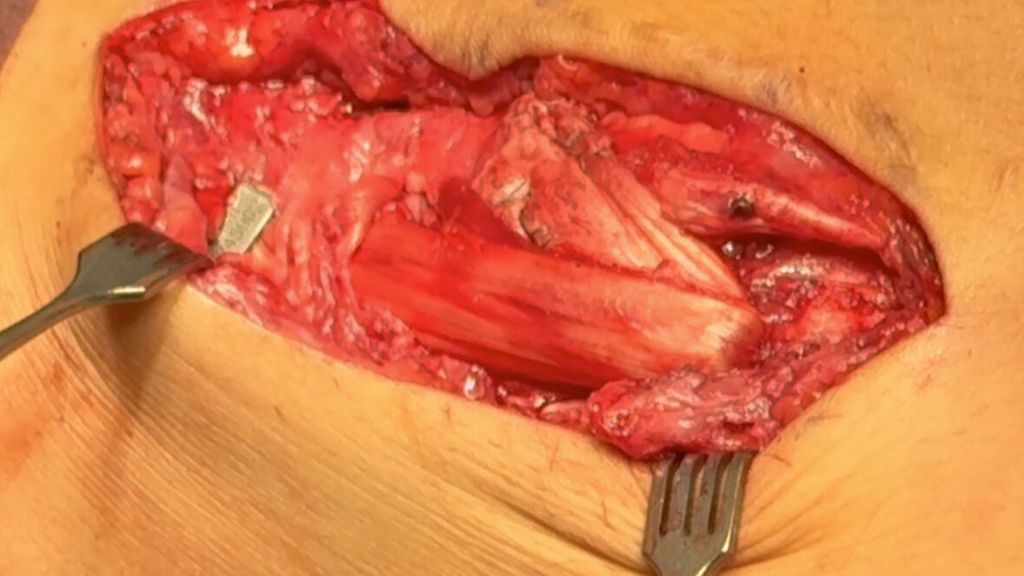

Abb. 2: Potenzielle Rekonstruktionstechniken zur anteromedialen Innenbandstabilisierung. Obere Bildreihe: anteromediale Doppelbündelrekonstruktion (links MCL + ACL, rechts sMCL/dMCL isoliert); untere Bildreihe: flache anteromediale Bandrekonstruktion im Rahmen einer Innenbandrevisionsoperation. Abb. 1 und 2: Zeichnungen von Lesie von Negenborn

MCL häufig mit verletzt

Der Innenband-Komplex im Knie besteht aus dem oberflächlichen medialen Kollateralband (sMCL), dem tiefen medialen Kollateralband (dMCL), dem ventralen Kapselbandbereich des anteromedialen Retinaculums, dem hinteren Schrägband (POL) und der posteromedialen Kapsel des Kniegelenkes. «Das komplizierte Zusammenspiel der verschiedenen Anteile des medialen Innenband-Komplexes gewährleistet, dass das Knie gegenüber Valgusstress und gegenüber Stress in Innen- und Aussenrotation stabil reagieren kann», sagte Behrendt. Voraussetzungen für die Stabilisierung des Kniegelenks sind der flache Aufbau des sMCL und der flache Winkel, in dem es am Femur ansetzt.

Heute ist in diversen Studien belegt: Verletzungen des MCL sind nach vorderen Kreuzbandverletzungen die häufigste Bandverletzung im Knie; in bis zu 30% der Knieverletzungen ist es beteiligt.6 Es ist die am häufigsten gleichzeitig mit einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes auftretende Verletzung. Das oberflächliche und das tiefe MCL sind hier am ehesten involviert.6–8 «Wir müssen bei der Verletzungskombination aus MCL und ACL viel mehr die Kombination aus sMCL und dMCL adressieren, und nicht wie bislang das POL», so Behrendt. Das haben er und Kollegen vom Universitätsklinikum Münster in einer Proof-of-Concept-Studie gezeigt, die sie 2022 publizierten.9 Die Forschergruppe belegte mit ihrer Arbeit den zweiten Platz beim AGA Research AWARD im selben Jahr.10 In der Studie testete Behrendt vier Rekonstruktionstechniken an acht unpaaren Knien von menschlichen Leichen. Das Team induzierte durch Trennung von dMCL und sMCL eine anteromediale Rotationsinstabilität in den Knien. Das sMCL wurde entweder mit einer runden Einzelstrangrekonstruktion oder mit einem ausgestrichenen, flachen Band rekonstruiert. Diese Rekonstruktionen wurden jeweils mit und ohne zusätzliche anteromediale Rekonstruktion verglichen. Diese Rekonstruktion imitierte den Verlauf und damit die Funktion des dMC.

Entscheidend: Fixationspunkt am Femur

In einem Testaufbau mit Roboter wurden nacheinander das native Kniegelenk, das Kniegelenk mit durchtrenntem sMCL und dMCL sowie die Rekonstruktionen untersucht, indem sie unterschiedlichen Kräften ausgesetzt wurden. Auf diese Weise liess sich überprüfen, wie gut die natürliche Bewegung des Kniegelenkes durch die Bandrekonstruktionen wiederhergestellt worden war. Die induzierte anteromediale Rotationsschublade, welche einen positiven klinischen Slocum-Test simuliert, konnte nicht durch alleinige Reparatur der Einzelbündelrekonstruktion des sMCL behoben werden. Die besten Ergebnisse erzielte eine flache Bandrekonstruktion des sMCL in Kombination mit einer anteromedialen Rekonstruktion. «Darauf aufbauend haben wir eine Serie von Untersuchungen gemacht, um die Technik der Bandrekonstruktion genauer definieren zu können», berichtete Behrendt. Nach einigen Versuchen fand das Forscherteam in einer weiteren Laborstudie mit elf Knien von Verstorbenen heraus: Eine grosse Rolle für die spätere Stabilität des Knies scheint zu spielen, wo genau man die Bandplastiken von sMCL und dMCL an Ober- und Unterschenkel befestigt.11 Die Längenveränderungen der Bänder bei Flexion hingen hauptsächlich davon ab, an welcher Position des Femurs die Bänder befestigt wurden und weniger von der Position an der Tibia. «Die exakte Beachtung dieser sogenannten ‹Isometrie› ist entscheidend, um den Innenbandkomplex erfolgreich rekonstruieren zu können», sagte Behrendt.

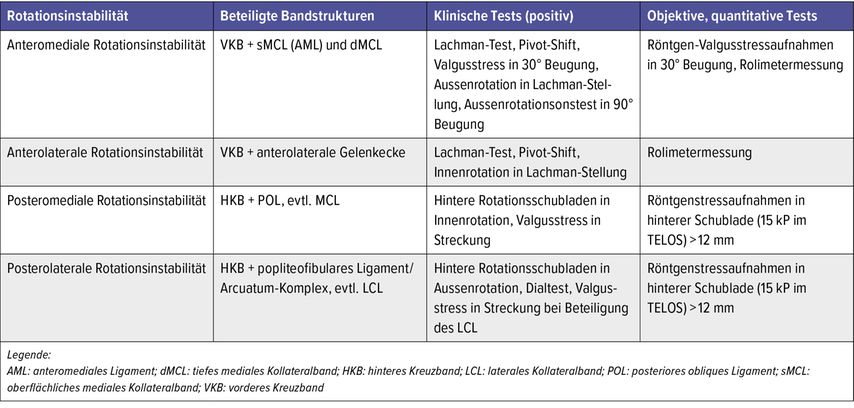

Tab. 1: Involvierte Bandstrukturen bei komplexen Rotationsinstabilitäten und die zugehörigen klinischen und objektivierbaren/quantitativen Tests (nach: Herbort M, Niemeyer P)12

Was in den Studien immer klarer wurde: Eine anteromediale Rotationsinstabilität erhöht den Stress, also die Last auf das vordere Kreuzband. «Die Einzelbündelrekonstruktion des oberflächlichen MCL schaffte es in einer weiteren Biomechanikarbeit nicht, das vordere Kreuzband ausreichend zu entlasten», erklärte Behrendt. «Deshalb braucht es eine anteromediale Bandrekonstruktion.» Dass sich die Belastung auf das vordere Kreuzband durch eine anteromediale Rekonstruktion mehr reduzieren lässt als durch eine alleinige Rekonstruktion des sMCL, zeigte Behrendt in seiner aktuellen Studie, die er am AGA-Kongress 2024 in Zürich vorstellte und die er zur Publikation eingereicht hat. Ziel war es, zu untersuchen, welche anteromedialen Rekonstruktionsverfahren das vordere Kreuzband am besten entlasten. Die Techniken bildeten dabei das dMCL nach. An neun nicht paarigen Knien von Leichen untersuchte Behrendt gemeinsam mit dem Team aus Münster vier anteromediale Rekonstruktionstechniken: die modifizierte Lind-Rekonstruktion, die kurze Einzelbündel-sMCL-Rekonstruktion, eine Kombination aus dMCL- und sMCL-Rekonstruktion und die flache sMCL/dMCL-Rekonstruktion. Die Kniegelenke wurden biomechanisch unter externen und internen Rotationskräften (jeweils 5Nm) getestet und unter kombiniertem Krafteinfluss von anteriorer Translation (89N) und externer Rotation (anteromedialer Schubladentest, AMD). Die Tests führte das Forscherteam in drei verschiedenen Situationen durch: einmal, als die Bänder noch intakt waren, einmal nach Durchtrennung der oberflächlichen (sMCL) und tiefen medialen Kollateralbänder (dMCL) und einmal nach der Rekonstruktion. Die Belastung auf das vordere Kreuzband wurde gemessen, indem das tibiale Ende des Bandes mit einem Kraftsensor verbunden wurde. Nachdem sMCL und dMCL durchtrennt wurden, führte dies zu einer signifikanten Belastung des vorderen Kreuzbandes, gemessen im anteromedialen Schubladentest über alle Beugungswinkel hinweg und während der externen Rotation zwischen 0° und 60° Kniebeugung im Vergleich zum nativen Zustand. Der Stress im vorderen Kreuzband wurde durch die drei Operationsverfahren mit anteromedialer Bandrekonstruktion deutlich mehr reduziert als durch die alleinige Rekonstruktion des sMCL (kurze Einzelbündel-sMCL-Rekonstruktion).

Effektiv: zusätzliche anteromediale Verfahren

«Die kombinierten anteromedialen Rekonstruktionstechniken stellten die Kraft im vorderen Kreuzband während der externen Rotation auf dem Niveau des nativen Knies wieder her», erzählte Behrendt. In Videoanalysen von Kreuzbandverletzungen sehe er häufig eine Aussenrotationsstellung des Fusses und in der Magnetresonanztomografie entsprechende Verletzungsmuster des Innenbandkomplexes. «Die zusätzlichen anteromedialen Verfahren reduzierten die Belastung im vorderen Kreuzband deutlich. Das lässt erwarten, dass sich damit auch die erhöhte Versagerrate nach kombinierter Verletzung des medialen Bandapparates und des vorderen Kreuzbandes reduzieren lässt und wir bei mehr Patienten eine chronische Instabilität vermeiden können», so Behrendt weiter. Die genaue Verletzungsabfolge einer Kreuzbandverletzung sei aber komplex. Auch Strukturen, die die tibiale Innenrotation hemmen, hätten hier eine entscheidende Bedeutung. Biomechanisch zeigten sich in Behrendts Studie keine Unterschiede zwischen modifizierter Lind-Technik, Double-Bundle-Technik und Flat-MCL-Technik. Behrendts Fazit: «Bei einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes und einer Verletzung des Innenbandkomplexes sollten wir versuchen, zwischen der häufigeren anteromedialen und der sehr seltenen posteromedialen Rotationsinstabilität zu unterscheiden und dies in unserer Rekonstruktionstechnik berücksichtigen.» Dies könne das Risiko für ein erneutes Versagen des vorderen Kreuzbandes verringern, denn eine MCL-Instabilität sei ein wesentlicher Risikofaktor für eine Insuffizienz dieses Bandes. Der Orthopäde mahnt aber, das Verfahren frühzeitig zum Standard zu machen. «Unsere Erkenntnisse basieren auf anatomischen und biomechanischen Studien, und wir haben noch zu wenige Daten aus klinischen Studien.»

Quelle:

«Einfluss anteromedialer Rekonstruktionstechniken auf den resultierenden Stress im vorderen Kreuzband – eine biomechanische Studie», Vortrag von Dr. med. Peter Behrendt, 41. AGA-Kongress, 14. September 2024, Zürich

Literatur:

1 Alm L et al.: Lower failure rates and improved patient outcome due to reconstruction of the MCL and revision ACL reconstruction in chronic medial knee instability. Orthop J Sports Med 2021; 9: 2325967121989312 2 Williams A et al.: The medial collateral ligament: the neglected ligament. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28: 3698-9 3 Slocum DB, Larson RL: Rotatory instability of the knee. Its pathogenesis and a clinical test to demonstrate its presence. J Bone Joint Surg Am 1968: 50-A: 211-25 4 Robinson JR et al.: The posteromedial corner revisited. An anatomical description of the passive restraining structures of the medial aspect of the human knee. J Bone Joint Surg Br 2004; 86: 674-81 5 Black AK et al.: Arthrosc Tech 2018; 7: 1215-19 6 Majewski M et al.: Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. Knee 2006; 13(3): 184-8 7 Von Rehlingen-Prinz F et al.: Association of medial collateral ligament complex injuries with anterior cruciate ligament ruptures based on posterolateral tibial plateau injurie. Sports Med Open 2023; 9(1): 70 8 Willinger L et al.: High incidence of superficial and deep medial collateral ligament injuries in ‚isolated‘ anterior cruciate ligament ruptures: a long overlooked injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2022; 30(1): 167-75 9 Behrendt P et al.: The control of anteromedial rotatory instability is improved with combined flat sMCL and anteromedial reconstruction. Am J Sports Med 2022; 50: 2093-101 10 AGA-Mitteilungen. Arthroskopie 2022; 35: 379-86 11 Behrendt P et al.: Isometry of anteromedial reconstructions mimicking the deep medial collateral ligament depends on the femoral insertion. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2024; 32(4): 978-86 12 Herbort M, Niemeyer P: Arthroskopie 2024; (5)37: 311-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Knorpeldefekte im Kniegelenk: MFX versus MCI

Knorpeldefekte im Knie sind häufig und erfordern eine Behandlung, denn sonst droht eine verfrüht einsetzende Arthrose. Verschiedene Techniken stehen zur Verfügung, die Mikrofrakturierung ...

Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie

Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...

Versagensanalyse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion

Die Rotatorenmanschette (RM) besteht aus den Muskeln Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis. Diese zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und tragen jeweils ...