Études actuelles sur l’insuffisancecardiaque

Compte-rendu:

Dre méd. Anna Maria Roll

Journaliste médicale

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Lors de la session «Hot topics in heart failure», des développements importants dans le domaine de l’insuffisance cardiaque ont été abordés lors du congrès annuel de la Société Suisse de Cardiologie, par exemple sur les antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes (ARM), qui font partie intégrante du traitement de l’insuffisance cardiaque. L’ARM non stéroïdien finérénone donne également des résultats prometteurs, en particulier chez les patient·es souffrant d’HFpEF.1 Les insuffisances valvulaires secondaires chez les patient·es souffrant d’insuffisance cardiaque, qui peuvent avoirun effet défavorable sur le pronostic, constituent également un sujet important.2

Antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes (ARM)

Pendant longtemps, les ARM (anciennement antagonistes de l’aldostérone) ont été considérés comme des diurétiques d’épargne potassique. Ce n’est que dans les années 1990 que les scientifiques ont compris que l’aldostérone agissait bien au-delà de la régulation de l’équilibre hydro-électrolytique et qu’elle pouvait même causer des dommages au cœur et aux reins. Elle se lie au récepteur des minéralocorticoïdes de la même manière que le cortisol. Cela favorise le stress oxydatif, les réactions inflammatoires ainsi que la fibrose des vaisseaux, du myocarde et des reins.3Le phénomène d’échappement rénal, dans lequel les taux d’aldostérone ne peuvent pas être complètement réduits même par la prise d’iECA, est également important sur le plan physiopathologique. «Cela a été le point de départ de plusieurs études visant à inhiber de manière ciblée les effets de l’aldostérone», a expliqué le Pr Dr méd. Philippe Meyer, Hôpitaux universitaires de Genève.

Études sur les ARM chez les patient·es souffrant d’insuffisance cardiaque

L’étude RALES4 menée en 1999 a montré que la spironolactone réduisait de 30% la mortalité globale chez les patient·es souffrant d’insuffisance cardiaque (IC) à fraction d’éjection ventriculaire gauche réduite (HFrEF) et présentant des symptômes sévères. L’étude EMPHASIS-HF5 publiée en 2011 a également confirmé ce bénéfice chez les patient·es présentant des symptômes légers (NYHA II). «Les ARM sont aujourd’hui considérés, avec les iECA/inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine et de la néprilysine (ARNI), les bêtabloquants et les iSGLT2, comme l’un des quatre piliers du traitement de l’HFrEF», explique P. Meyer.

Après le succès des études menées chez les patient·es souffrant d’HFrEF, il était logique de tester l’effet de la spironolactone chez les patient·es souffrant d’IC à fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée (HFpEF). Cette question a été examinée dans l’étude TOPCAT publiée en 2014.6Les résultats n’ont toutefois pas été à la hauteur des attentes. Une analyse plus approfondie a cependant permis de constater d’importantes incohérences, selon P. Meyer. Par exemple, les patient·es d’Amérique du Nord et du Sud présentaient un pronostic nettement moins favorable que les patient·es d’Europe de l’Est7, ce qui semblait impossible pour une même maladie. «Ce n’est que plus tard que l’on s’est aperçu que nombre de patient·es inclus·es en Europe de l’Est ne présentaient pas d’IC manifeste. Un point positif a toutefois été que les patient·es correctement recruté·es ont bénéficié de la spironolactone», a déclaré l’intervenant. De plus, l’adhésion s’est avérée insuffisante, car seul·es 30% des patient·es présentaient effectivement des métabolites de la spironolactone dans leurs urines.8

Finérénone comme ARM non stéroïdien

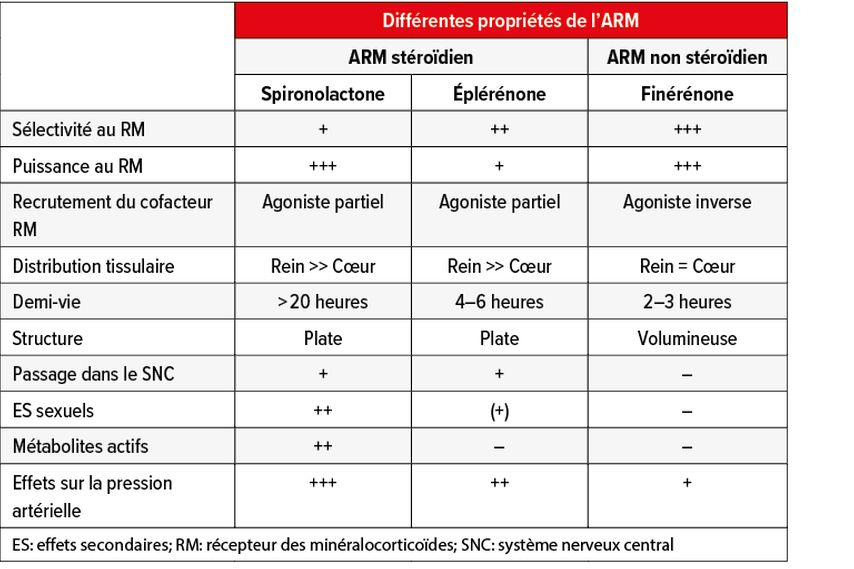

La structure et la pharmacodynamique de la finérénone diffèrent nettement de celles des ARM spironolactone et éplérénone existants. Cette substance présente une plus grande affinité pour le récepteur, une meilleure distribution entre les organes (cœur et reins) et moins d’effets secondaires anti-androgènes (Tab.1). De plus, sa demi-vie est plus courte et le risque d’accumulation est donc moindre en cas d’insuffisance rénale.9,10

Tab.1: Différentes propriétés des antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes (ARM) (adapté selon Savarese G et al. 2024 et Lerma E et al. 2023)9,10

L’étude FINEARTS-HF1 parue l’année dernière a évalué la finérénone chez des patient·es souffrant d’IC à fraction d’éjection ventriculaire gauche modérément réduite (HFmrEF) et préservée (HFpEF). Elle a montré que la finérénone réduisait de manière significative le critère d’évaluation combiné de décès cardiovasculaire et d’hospitalisation pour IC. Selon P.Meyer, les résultats des sous-analyses étaient particulièrement intéressants. Par exemple, l’effet de la finérénone a été constamment positif pour des fractions d’éjection comprises entre 40 et 60%, et également indépendamment d’un traitement concomitants par un iSGLT2.11,12 La substance active a en outre réduit significativement le risque de développer un diabète par rapport au placebo.13 «Nous constatons également que la finérénone a la même efficacité indépendamment du sexe et à travers toutes les tranches d’âge. Et ce, même chez les patient·es souffrant d’obésité sévère», a ajouté le Pr Dr méd. Roger Hullin, Hôpital universitaire de Lausanne.

La fréquence des événements indésirables graves était comparable dans les deux groupes. Toutefois, la créatinine sérique a augmenté chez 2% des patient·es sous finérénone.1 «Un effet secondaire positif de la finérénone a toutefois été la réduction du risque d’hypokaliémie», a déclaré R. Hullin. Selon l’expert, l’hypokaliémie constitue un problème majeur chez les patient·es souffrant d’IC. «Comme on pouvait s’y attendre, nous observons plus souvent des cas d’hyperkaliémie sous finérénone. Le risque d’arythmie n’était toutefois que légèrement accru et les hyperkaliémies sévères étaient très rares», a-t-il ajouté. En raison du mécanisme d’action, la pression artérielle systolique est également plus souvent abaissée.1

«Best oral abstract – heart failure»

Amylose cardiaque: surveillance du traitement par un traceur spécifique pour TEP

Lors de la session «Hot topics in heart failure», Dominik C. Benz, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, États-Unis, et Hôpital universitaire de Zurich, a présenté les résultats d’une étude sur la surveillance du traitement par un traceur spécifique pour TEP en cas d’amylose cardiaque AL.28

Pour évaluer si le traitement est efficace ou non en cas d’amylose cardiaque, on utilise le NT-proBNP et, depuis peu, le volume extracellulaire (VEC) lors de l’IRM cardiaque. Ces deux paramètres ne sont toutefois pas des marqueurs spécifiques de la charge amyloïde cardiaque. Le florbétapir est un traceur pour TEP à haute spécificité amyloïde. Dans l’étude de Benz et al., il a été évalué comme marqueur direct de la réponse au traitement de l’amylose AL.

Dans cette étude de cohorte prospective longitudinale, 58 patient·es atteint·es d’amylose AL ont réalisé une TEP-TDM en série au florbétapir ainsi qu’une IRM cardiaque au début de l’étude, à 6 et à 12 mois. En outre, le NT-proBNP, la qualité de vie et la capacité fonctionnelle ont été mesurés. Résultat: l’absorption de florbétapir était significativement plus faible après 6 mois déjà et avait diminué de 15% au total après 12 mois. En outre, les patient·es présentaient des améliorations significatives de la qualité de vie, de la capacité fonctionnelle et du NT-proBNP après un an. Il en allait autrement du VEC qui avait tendance à être plus élevé après 6 mois et n’a baissé qu’entre les mois 6 et 12. Il est intéressant de noter que l’absorption de florbétapir a surtout diminué chez les patient·es dont le NT-proBNP a chuté (de 19%). Chez les patient·es n’ayant pas répondu au NT-proBNP, l’absorption du florbétapir n’a pas changé. «Le florbétapir s’est donc révélé être un marqueur précoce et spécifique de la réponse au traitement, et ses variations étaient associées à celles des biomarqueurs établis de l’activité de la maladie», a déclaré D. C. Benz.

ARM de l’HFrEF à l’HFpEF

Une méta-analyse parallèle des études RALES, EMPHASIS-HF, TOPCAT et FINEARTS-HF a confirmé que les ARM agissent sur l’ensemble du spectre de la fonction ventriculaire gauche. L’effet était légèrement moins important en cas d’HFpEF, mais néanmoins significatif.14

Actuellement, la finérénone est uniquement autorisée chez les patient·es atteint·es de diabète de type 2 et de maladie rénale chronique. «Nous attendons l’autorisation dans les indications d’HFmrEF et d’HFpEF dans quelques mois», a déclaré P. Meyer. Quant à savoir chez quel·les patient·es la finérénone doit être utilisée, il a déclaré ce qui suit: «dès qu’elle sera autorisée dans le traitement de l’IC, elle sera pertinente chez tou·tes les patient·es symptomatiques, indépendamment de la présence d’un diabète ou d’autres comorbidités».

Des études comparatives entre la finérénone et la spironolactone au sens de vastes études comparatives directes font encore défaut. D’autres études sur les deux substances actives dans différents types d’IC sont actuellement en cours. De vastes études portant sur de nouveaux ARM sont également en planification.

Insuffisance valvulaire secondaire

Les trois quarts des patient·es souffrant d’IC présentent une insuffisance de la valve mitrale fonctionnelle et donc simultanément un pronostic défavorable.2 «Un traitement conservateur optimal permet toutefois de réduire considérablement l’insuffisance de la valve mitrale», a expliqué le Pr Dr méd. Andreas Flammer, Hôpital universitaire de Zurich. Les médicaments tels que les bêtabloquants, les inhibiteurs du SRAA ou les iSGLT2 ont une influence positive sur le remodelage ainsi que sur la précharge et la postcharge.15,16 Des études ont montré qu’une combinaison de deux ou trois médicaments avant une intervention sur la valve mitrale réduisait le risque de décès et d’hospitalisation un an après l’intervention.17 «Cependant, de nombreux patient·es ne reçoivent malheureusement aucun traitement médicamenteux adéquat avant une intervention sur la valve», a critiqué l’intervenant. Selon des données américaines, près de la moitié des patient·es ne prennent qu’un seul médicament adéquat, voire aucun.17 Une thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) peut également réduire de manière significative l’insuffisance de la valve mitrale chez les patient·es approprié·es et améliorer le pronostic.18 «Cependant, seul·e un·e patient·e approprié·e sur trois reçoit une CRT», précise A. Flammer.

Résultats d’études sur les interventions sur la valve mitrale

Dans sa présentation, A. Flammer a évoqué deux études antérieures sur l’insuffisance de la valve mitrale publiées il y a sept ans. Alors que l’étude Mitra.fr19 n’a observé aucune différence dans les critères d’évaluation primaires, l’étude COAPT20 a été vraiment révolutionnaire. En effet, les taux de mortalité et d’hospitalisation ont baissé de manière significative chez les patient·es ayant subi une intervention sur la valve mitrale. Il s’agissait de patient·es gravement malades. «Plus de la moitié sont néanmoins décédé·es au bout de cinq ans», précise-t-il.

Entre-temps, il existe des données supplémentaires d’un autre essai randomisé contrôlé (ReShape-HF2)21, qui a examiné l’effet de l’intervention par rapport au traitement médicamenteux optimal. Les résultats ont également été positifs, en particulier pour le critère d’évaluation combiné de taux d’hospitalisation et de qualité de vie. Aucune différence n’a cependant été observée dans la mortalité globale et le nombre total d’hospitalisations entre les deux groupes. Les patient·es avaient certes reçu un traitement médicamenteux adéquat, mais l’intervenant a fait remarquer que très peu avaient bénéficié d’un traitement moderne par un iSGLT2. Une étude publiée en 2024 a comparé le traitement interventionnel au traitement chirurgical.22 «Les données montrent que le traitement interventionnel est au moins aussi efficace que le traitement chirurgical en cas d’insuffisance de la valve mitrale fonctionnelle», a déclaré le cardiologue. Il a toutefois souligné que les patient·es de l’étude n’avaient pas reçu de traitement médicamenteux adéquat.

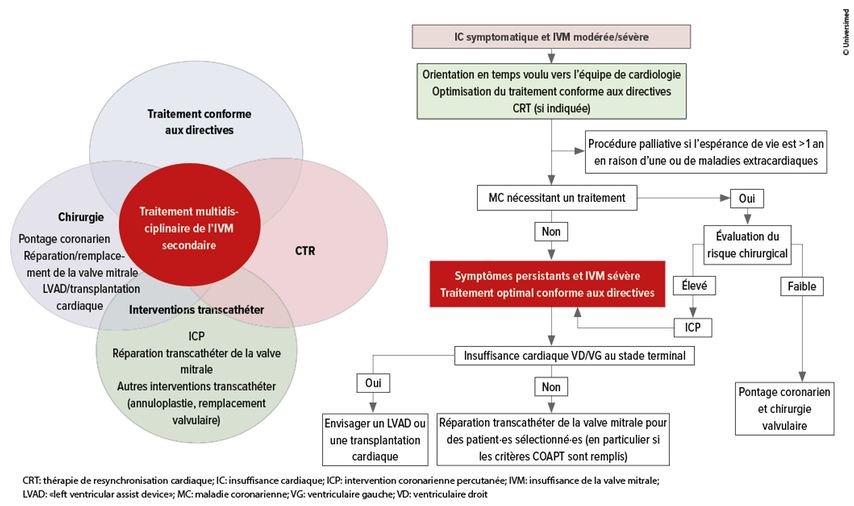

«Ce qui compte, c’est de bien sélectionner les patient·es. Une sélection soigneuse permet d’obtenir un bénéfice clinique significatif», a précisé A. Flammer. Mais il est important de ne pas surinterpréter les résultats. Il a également critiqué le fait que peu de patient·es avaient reçu un traitement médicamenteux moderne par un iSGLT2 ou un ARNI. «Il est crucial que les décisions thérapeutiques soient prises au sein d’une équipe comprenant un·e spécialiste de l’insuffisance cardiaque», a-t-il insisté (Fig.1).

Fig.1: Procédure en cas d’insuffisance de la valve mitrale secondaire chez les patient·es souffrant d’insuffisance cardiaque: les décisions thérapeutiques doivent être prises au sein d’une équipe de cardiologie comprenant un·e spécialiste de l’insuffisance cardiaque (adaptée selon Coats AJS et al. 2021)27

Insuffisance de la valve tricuspide: Une HFpEF est souvent présente

L’insuffisance de la valve tricuspide est également fréquente et son pronostic est défavorable lorsqu’elle est sévère. «Mais cela ne veut pas dire qu’il faut procéder automatiquement à une réparation valvulaire», précise A. Flammer. Chez nombre de patient·es souffrant d’insuffisance de la valve tricuspide, une maladie ventriculaire gauche (p.ex. HFpEF) souvent passée inaperçue est en effet à l’origine de l’insuffisance. «Les médecins attribuent alors à tort les troubles à l’insuffisance valvulaire, alors que la maladie ventriculaire gauche en est la véritable cause», déclare-t-il. Le ventricule droit est particulièrement sensible à une augmentation de la postcharge. Si la pression dans la circulation pulmonaire est trop élevée, la contractilité diminue et le ventricule se dilate.23 «C’est le problème de l’insuffisance de la valve tricuspide. Il est donc crucial d’évaluer la postcharge», explique le cardiologue. La plupart du temps, les patient·es tolèrent mieux une insuffisance de la valve tricuspide modérée qu’une augmentation de la postcharge.23

A. Flammer a indiqué qu’il ne fallait pas oublier les mesures conservatrices dans le traitement de l’insuffisance de la valve tricuspide. «Les diurétiques et le traitement optimal de l’insuffisance ventriculaire gauche sont une priorité absolue», a-t-il ajouté. En ce qui concerne les interventions sur la valve tricuspide, il a cité trois vastes études.24–26 Toutes étaient formellement positives et ont mis en évidence une amélioration, notamment de la qualité de vie. «Il est toutefois difficile de distinguer l’efficacité réelle de l’intervention d’un effet placebo. Surtout si des critères d’évaluation axés sur les patient·es, comme la qualité de vie, sont utilisés», a-t-il déclaré. Aucune de ces études n’a révélé d’effet prouvé sur les critères d’évaluation cliniques objectifs tels que le taux de mortalité ou d’hospitalisation. En outre, les interventions s’accompagnaient parfois d’un risque accru d’hémorragie.26 Pour l’expert, la question se posait en outre de savoir s’il était pertinent de regrouper des paramètres subjectifs (comme la qualité de vie) avec des événements objectifs (comme le taux d’hospitalisation) dans un critère d’évaluation combiné. «Cela complique nettement l’interprétation. Nous avons besoin de beaucoup plus de données à ce sujet», a conclu l’intervenant.

Source:

Congrès annuel de la Société Suisse de Cardiologie, du 4 au 6 juin 2025, à Zurich

Littérature:

1 Solomon SD et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1475-85 2 Rossi A et al.: Heart 2011; 97: 1675-80 3 Di Lullo L et al.: J Clin Med 2023; 12: 3992 4 Pitt B et al.: N Engl J Med 1999; 341: 709-17 5 Zannad F et al.: N Engl J Med 2011; 364: 11-21 6 Pitt B et al.: N Engl J Med 2014; 370: 1383-92 7 Pfeffer MA et al.: Circulation 2015; 131: 34-42 8 de Denus S et al.: N Engl J Med 2017; 376: 1690-2 9 Savarese G et al.: Diabetologia 2024; 67: 246-62 10 Lerma E et al.: Postgrad Med 2023; 135: 224-33 11 Docherty KF et al.: Circulation 2025; 151: 45-58 12 Vaduganathan M et al.: Circulation 2025; 151: 149-58 13 Butt JH et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2025; 13: 107-18 14 Jhund PS et al.: Lancet 2024; 404: 1119-31 15 Kang DH et al.: Circulation 2024; 149: 1865-74 16 Sannino A et al.: Am Coll Cardiol 2020; 76: 883-4 17 Varshney AS et al.: Eur Heart J 2023; 44: 4650-61 18 van Bommel RJ et al.: Circulation 2011; 124: 912-9 19 Obadia JF et al.: N Engl J Med 2018; 379: 2297-306 20 Stone GW et al.: N Engl J Med 2018; 379: 2307-18 21Anker SD et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1799-809 22 Baldus S et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1787-98 23 Haddad F et al.: Circulation 2008; 117: 1436-48 24 Sorajja P et al.: N Engl J Med 2023; 388: 1833-42 25 Donal E et al.: JAMA 2025; 333: 124-32 26 Hahn RT et al.: J Am Coll Cardiol 2024: 195-212 27 Coats AJS et al.: Eur Heart J 2021; 42: 1254-69 28 Benz DC et al.: O76 Changes of amyloid burden in light chain amyloidosis on serial 18F-florbetapir PET/CT. Swiss Med Wkly 2025; 155(Suppl. 287): 83S

Das könnte Sie auch interessieren:

Tumeurs du foie et des voies biliaires

Les lésions hépatiques focales sont souvent détectées lors d’examens par TDM, IRM ou échographie, non seulement en gastroentérologie et en hépatologie, mais aussi en médecine interne et ...

Les médicaments biologiques dans le traitement de l’asthme

À quoi faut-il faire attention dans le cadre d’une biothérapie chez les asthmatiques? Quand faut-il la commencer et combien de temps faut-il la poursuivre? Le Pr Dr méd. Christian ...

Comorbidités dans la BPCO

Les patient·es atteint·es de BPCO souffrent souvent de diverses comorbidités qui peuvent avoir une influence négative sur l’évolution de la maladie, indépendamment de la sévérité de la BPCO.1 C’était le thème de la présentation du Dr méd. Thomas Sigrist, chef du département de médecine interne, médecin-chef de pneumologie, Clinique Barmelweid, à Barmelweid.