Die heterogene Natur der HFpEF

Bericht: Dr. med. Anna Maria Roll

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die HFpEF («heart failure with preserved ejection fraction») ist ein komplexes Krankheitsbild. Typischerweise denkt man dabei an einen älteren, übergewichtigen Patienten mit Bluthochdruck. Die Adipositas ist tatsächlich ein wichtiger pathophysiologischer Faktor, aber das ist nur ein Teil des Spektrums. Verschiedene Subgruppen der HFpEF-Population können immer besser charakterisiert werden, was dazu beiträgt, die prognostische Relevanz besser zu verstehen.

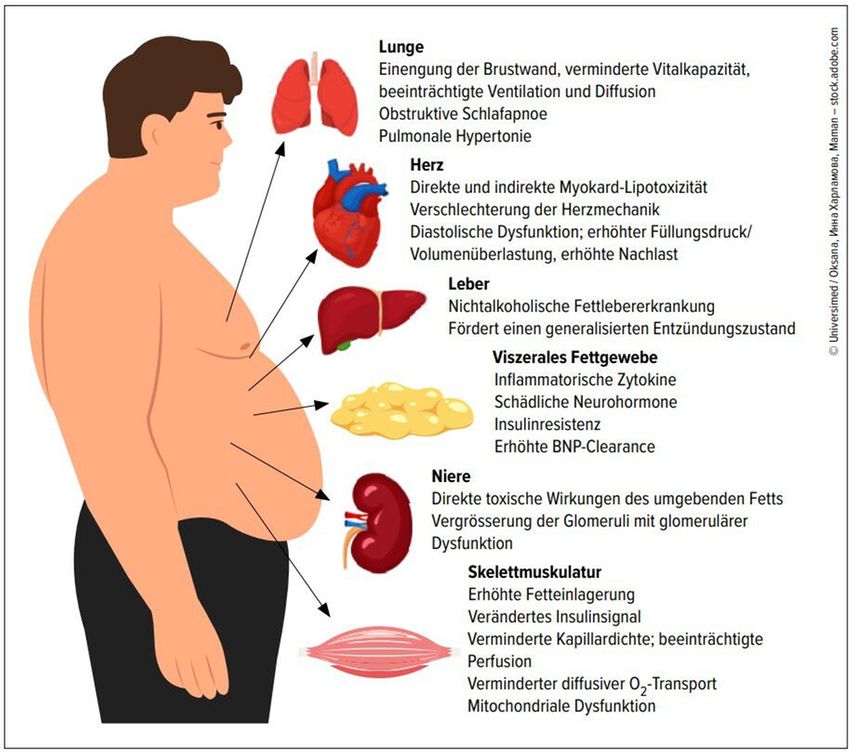

Die HFpEF betrifft nicht nur das Herz, sondern auch viele andere Organsysteme», erklärte Prof. Dr. med. Roger Hullin vom Universitätsspital in Lausanne. HFpEF-Patienten leiden häufig an einer restriktiven Ventilationsstörung, ihre Diffusion ist eingeschränkt und die Vitalkapazität vermindert. Auch eine Schlafapnoe tritt regelmässig auf und bei etwa der Hälfte der Betroffenen besteht eine sekundäre pulmonale Hypertonie. Ein besonders wichtiger pathophysiologischer Faktor ist die viszerale Adipositas, unter der viele Patienten leiden. Diese führt auch zu einer Insulinresistenz und einem erhöhten Diabetesrisiko. Das Fettgewebe setzt Adipokine frei, die zum einen vasoaktiv sind und zum anderen zur Hypertrophie der Nierenglomeruli beitragen, was die Filtrationsfunktion der Niere einschränkt. Eine Leberbeteiligung ist ebenfalls häufig. «Auch die Leber schüttet vasoaktive und entzündliche Zytokine aus. Diese Entzündungsprozesse spielen pathophysiologisch eine zentrale Rolle», so Hullin. Hinzu kommt oft eine chronische Nierenerkrankung, die durch Komorbiditäten wie Hypertonie und Diabetes bedingt ist. Auch die Skelettmuskulatur ist betroffen, was sich in Mikrozirkulationsstörungen und einer mitochondrialen Dysfunktion äussert (Abb.1).1

Abb. 1: Die Adipositas ist ein wichtiger pathophysiologischer Faktor bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion. Über verschiedene Mechanismen trägt sie zu einer Verschlechterung der NYHA-Klasse, einer Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit und einer Verschlechterung der Lebensqualität bei (adaptiert nach Kitzman DW und Shah SJ 2016)1

Individuelle Risikostratifizierung

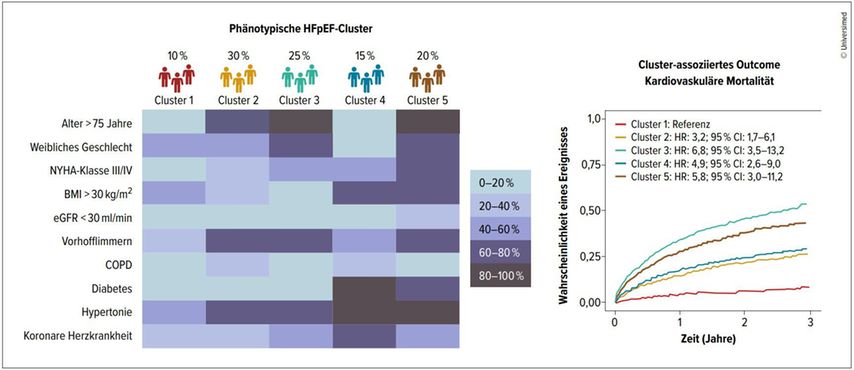

Hullin berichtete von einer schwedischen Studie, die knapp 7000 Patienten mit einer HFpEF-Diagnose analysierte. Dabei wurden mittels künstlicher Intelligenz fünf Patientengruppen («Cluster») identifiziert, die sich durch klinische, demografische und biologische Merkmale unterschieden (Abb.2).2 «Erstaunlich war, dass sich die Mortalitäts- und Hospitalisierungsraten in den Gruppen signifikant unterschieden», so der Referent. «Diese Daten helfen uns, das individuelle Risiko unserer Patienten in der klinischen Praxis besser abzuschätzen.»

Abb. 2: Fünf Cluster von Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) und unterschiedlichen klinischen Charakteristika. Die Prognose der einzelnen Gruppen unterscheidet sich, hier gezeigt am Beispiel der kardiovaskulären Mortalität (adaptiert nach Uijl A et al. 2021)2

Alter, Bluthochdruck und BMI als wichtige Risikofaktoren

«Mit dem Alter verschlechtert sich die diastolische Funktion», berichtete der Experte. Daneben entwickeln Patienten mit erhöhtem Blutdruck sehr wahrscheinlich im Alter eine hypertrophe linke Herzkammer, wie eine britische Studie zeigte.3 «Das passiert auch, wenn sie antihypertensiv behandelt werden. Die frühzeitige Prävention ist also entscheidend», betonte Hullin. Übergewicht ist ebenfalls ein bedeutender Risikofaktor für HFpEF-Patienten. Eine amerikanische Studie konnte nachweisen, dass sich die diastolische Funktion bei adipösen Patienten stark verbesserte, sobald diese Gewicht verloren.4 Dabei verringerte sich auch die linksventrikuläre Masse, was auf die Abnahme von epi- und perikardialem Fettgewebe zurückzuführen war.

Zusammenspiel von Gewichtsabnahme und Herzfunktion

Dass einerseits das Übergewicht pathophysiologisch besonders relevant ist, aber andererseits auch weitere Faktoren eine Rolle spielen, konnte in der SUMMIT-Studie nachgewiesen werden.5 Adipöse HFpEF-Patienten unterschiedlicher Herkunft wurden in dieser Studie mit dem lang wirksamen dualen GIP/GLP-1-Rezeptor-Agonisten Tirzepatid behandelt. Die Studie zeigte insbesondere eine signifikante Reduktion bei den herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierungen.5 «Aber es war nicht nur der reine Gewichtsverlust, der sich positiv auf die Herzfunktion auswirkte», sagte der Referent. «Das sehen wir daran, dass Biomarker wie NT-proBNP oder Troponin bereits nach drei bis sechs Monaten sanken.»6 Auch der linksventrikuläre enddiastolische Druck sank und die subendokardiale Perfusion verbesserte sich. Zudem stieg die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) nach einem initialen Abfall signifikant gegenüber dem Ausgangswert. «Der frühe GFR-Abfall ist auf die Reduktion des Plasmavolumens zurückzuführen», erläuterte Hullin und verwies auf den gleichen Effekt bei SGLT2-Inhibitoren. Weiter nahm der transrenale Gradient, also die Differenz zwischen dem arteriellen systolischen Druck und dem Druck in der Vena cava inferior, zu, was ein Hinweis auf die verbesserte Nierenfunktion ist.

Das Zusammenspiel von Adipositas und Aldosteron

Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) spielt pathophysiologisch eine wesentliche Rolle. Adipozyten, die mit Fett überladen sind, schütten proinflammatorische Zytokine aus, aktivieren den Sympathikus und in der Folge auch das RAAS. Zudem erhöhen sich die Spiegel von Neprilysin, das BNP abbaut. BNP ist nicht nur ein Biomarker, sondern hat auch pathophysiologische Relevanz, da es antifibrotische und natriuretische Eigenschaften hat. Auch dies hat zur Folge, dass sich der Aldosteronspiegel im Blut erhöht. Ausserdem ist das Leptin bei Adipositas pathologisch erhöht. Auch das Sättigungshormon aktiviert den Sympathikus und in der Folge das RAAS.7

Neue Forschungsansätze für ein besseres Verständnis der pathophysiologischen Mechanismen

Hullin berichtete auch von einer experimentellen, aber vielversprechenden Pilotstudie der Johns-Hopkins-Universität, in der Biopsien von 25 HFpEF-Patienten analysiert wurden.8 «Diese Patienten hatten zwar alle eine HFpEF-Diagnose, aber auf molekularer Ebene unterschieden sich die aktivierten Signalwege im Myokard deutlich», erklärte er. «Diese molekularen Veränderungen können uns helfen, die Pathophysiologie besser zu verstehen.» Manche Patienten haben eine endotheliale Dysfunktion, bei anderen ist die Kontraktilität betroffen, während bei wieder anderen die Entzündung im Vordergrund steht. «Auch in der Schweiz sind wir in der Forschung aktiv und versuchen, klinisch relevante Subgruppen mit unterschiedlichen pathophsyiologischen Mechanismen und klinischen Outcomes zu erkennen», sagte Hullin und kündigte an, dass die ersten Ergebnisse der HeartMagic-Studie9 bald präsentiert würden.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, 4. bis 6. Juni 2025, Zürich

Literatur:

1 Kitzman DW, Shah SJ: J Am Coll Cardiol 2016; 68: 200-3 2 Uijl A et al.: Eur J Heart Fail 2021; 23: 973-82 3 Ghosh AK et al.: Eur Heart J 2014; 35: 3287-95 4 de las Fuentes L et al.: J Am Coll Cardiol 2009; 54: 2376-81 5 Packer M et al.: N Engl J Med 2025; 392: 427-37 6 Borlaug BA et al.: Nat Med 2025; 31: 544-51 7 Packer M: Circulation 2018; 137: 1614-31 8 Hahn VS et al.: Circulation 2021; 143: 120-34 9 Meyer P et al.: medRxiv 2025. doi: https://doi.org/10.1101/2025.04.10.25325567

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...