Biologikatherapie bei COPD

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Um zu erklären, wie man mit der Biologikatherapie bei COPD umgeht, beantwortete Dr. med. Nikolay Pavlov, Universitätsklinik für Pneumologie, Allergologie und klinische Immunologie, Inselspital, Universitätsspital Bern, in seinem Vortrag folgende Fragen: Warum Biologika bei COPD? Welche Biologika könnten von Nutzen sein? Was kann man von der Therapie bei COPD erwarten? Wann sollte man sie in Betracht ziehen? Was ist sonst noch zu beachten?

Keypoints

-

Es liegen solide Belege für die Wirksamkeit von Biologika bei COPD vor.

-

Derzeit ist Dupilumab das einzige in der Schweiz zugelassene Biologikum bei COPD, Mepolizumab wird evtl. folgen.

-

Biologika eignen sich bei wiederkehrenden Exazerbationen und Anzeichen einer Typ-2-Entzündung trotz dreifacher Inhalationstherapie.

-

Bei geeigneten Patient:innen eingesetzt, können Biologika die Exazerbationsrate senken, ggf. die Lungenfunktion verbessern, Symptome mindern und die Lebensqualität steigern.

-

Wichtig sind wiederholte Messungen der Eosinophilen im Blut und die Behandlung anderer Faktoren, die Exazerbationen auslösen können.

-

In den nächsten Jahren werden weitere Biologika für die COPD-Therapie auf den Markt kommen.

Warum Biologika bei COPD?

Um diese Frage zu beantworten, ging Pavlov zunächst auf die Entzündungswege bei COPD ein. Traditionell gelten sie als neutrophile Typ-1- und Typ-3-Entzündungen, ausgelöst durch Zigarettenrauchen, oxidativen Stress, Infektionen oder bakterielle Besiedlung der Atemwege. Inwischen wisse man jedoch, dass ein Teil auch Merkmale einer Typ-2-Entzündung aufweisen kann.1–3 Dabei unterscheide sich die Typ-2-Entzündung bei COPD von jener bei Asthma. So komme es zum Beispiel zu einer IgE-unabhängigen Mastzellaktivierung, zur Verdickung der Basalmembran mit unterschiedlicher Zusammensetzung oder zu Emphysemen aufgrund der Apoptose von Alveolarzellen, erklärte Pavlov. 1–3 Daher sei es logisch, dass Biologika, die bei schwerem Asthma und Anzeichen einer Typ-2-Entzündung hochwirksam sind, auch bei COPD helfen könnten.

Typ-2-Entzündungen gehen mit einem erhöhten Risiko für Exazerbationen einher, die auch bei COPD auf inhalative Kortikosteroide (ICS) ansprechen. Dennoch erleidet eine Reihe von Patient:innen mit einer Vorgeschichte schwerer Exazerbationen trotz inhalativer Tripeltherapie weiterhin schwere Exazerbationen.2 Hier kommen laut Pavlov die Biologika ins Spiel.

Welche Biologika könnten helfen?

Pavlov zeigte eine Metaanalyse mit Studien zu Benralizumab, Mepolizumab und Dupilumab.4 Die Ergebnisse von Benralizumab hinsichtlich der Verringerung von Exazerbationen bei COPD waren widersprüchlich, weshalb die RESOLUTE-Studie (NCT04053634) initiiert wurde, von der sich Pavlov mehr Antworten erhofft. Ähnlich sei es bei Mepolizumab gewesen, wo ältere Studien unklare Resultate geliefert hätten, erklärte er. Die Anfang Mai veröffentlichte MATINEE-Studie zeigte dagegen vielversprechende Ergebnisse: Die Rate mittelschwerer oder schwerer Exazerbationen war unter Mepolizumab signifikant niedriger als unter Placebo (0,80 vs. 1,01/Jahr; p=0,01). Die Zeit bis zur ersten mittelschweren oder schweren Exazerbation war mit Mepolizumab länger als mit Placebo (419 vs. 321 Tage; p=0,009).5 Aufgrund dieser Ergebnisse wurde Mepolizumab von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung als Zusatzbehandlung bei Erwachsenen mit COPD und eosinophilem Phänotyp erteilt.6

Ebenfalls positiv fielen zwei Studien mit Dupilumab aus, was zur Zulassung durch Swissmedic, die EMA und die FDA führte. In der BOREAS-Studie führte Dupilumab im Vergleich zu Placebo zu weniger Exazerbationen (0,78 vs. 1,1/Jahr; p<0,001), besserer Lungenfunktion und Lebensqualität sowie weniger schweren Symptomen.7 Diese Resultate konnten in der NOTUS-Studie bestätigt werden.8

Was kann man von der Biologikatherapie erwarten?

Dupilumab verringerte in den beiden Phase-III-Studien die jährliche Exazerbationsrate um 30 bis 34% und verlängerte die Zeit bis zur ersten mittelschweren oder schweren Exazerbation. Es zeigte auch eine moderate Wirkung auf die Lungenfunktion, eine moderate Verbesserung der Lebensqualität und der Symptome.7,8

Mepolizumab senkte ebenfalls die jährliche Exazerbationsrate und verlängerte die Zeit bis zur ersten mittelschweren oder schweren Exazerbation. Allerdings war seine Wirkung auf die Lungenfunktion, die Lebensqualität und die Symptome statistisch nicht signifikant.5

Wann sollte man den Einsatz eines Biologikums bei COPD erwägen?

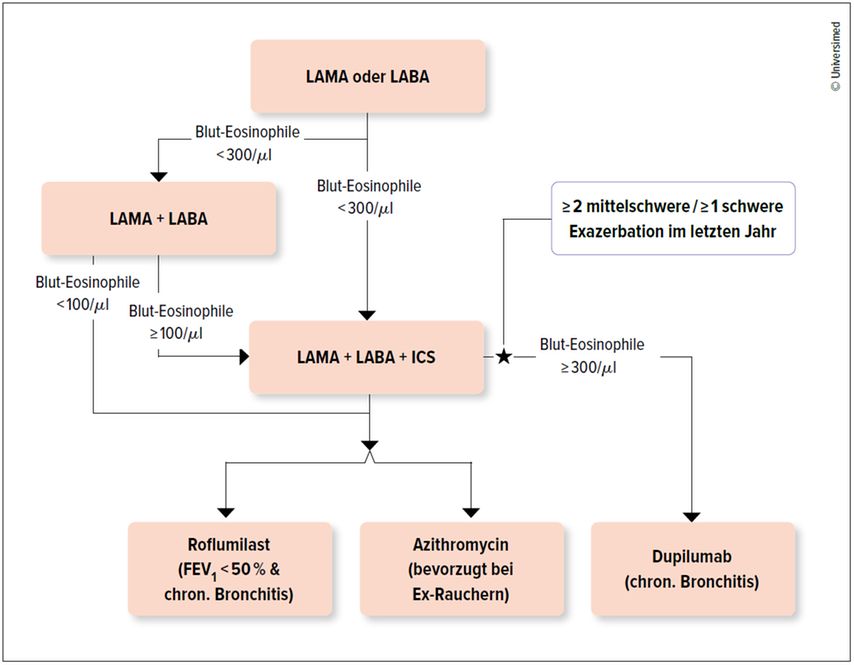

Auf Basis der beiden Studien zu Dupilumab bei COPD wurde der Wirkstoff in den Behandlungsalgorithmus für Patient:innen aufgenommen, die trotz einer dreifachen Inhalationstherapie noch immer häufige Exazerbationen erleben (Abb.1).9 Es sei aber wichtig, nur diejenigen Patient:innen auszuwählen, die tatsächlich von einer Biologikatherapie profitieren könnten, betonte Pavlov. Die Teilnehmer:innen an den Studien mit Dupilumab und Mepolizumab hatten im vorangegangenen Jahr mindestens zwei mittelschwere oder eine schwere Exazerbation. Zudem mussten sie eine Eosinophilenzahl von mehr als 300/μl Blut aufweisen.10

Was gilt es sonst noch zu beachten?

Pavlov wies darauf hin, dass sich die Einschlusskriterien der Studien zu Dupilumab und Mepolizumab unterschieden: Während die Patient:innen für die Dupilumab-Studien eine chronische Bronchitis aufweisen mussten, war dies bei Mepolizumab nicht der Fall.

Ein weiterer Faktor seien die Blut-Eosinophilenwerte. Diese seien kein stabiler Wert, der immer hoch bleibe, betonte er und zeigte eine Studie, die die Variabilität der Eosinophilenwerte bei COPD verdeutlicht: Über einen Zeitraum von vier Jahren Nachbeobachtung wiesen nur 20% der COPD-Patient:innen anhaltend erhöhte Blut-Eosinophilenwerte von ≥300/μl auf, etwa 30% hatten variable Werte, aber dennoch zu bestimmten Zeitpunkten Anzeichen einer Typ-2-Entzündung.10 Ein interessanter Aspekt dieser Studie sei gewesen, dass die Patient:innen mit anhaltender Eosinophilie bis zu 80% der eosinophilen Exazerbationen erlitten. Man könne sich daher vorstellen, dass bei dieser Gruppe die Exazerbationen mit einem Biologikum wirksam verhindert werden könnten, so Pavlov. Die Gruppe mit intermittierender Eosinophilie hatte rund 50% eosinophile Exazerbationen,10 und auch sie könnten von einer Biologikabehandlung profitieren, sagte er.

Allerdings gebe es weitere Faktoren, die zu Exazerbationen führen könnten, erklärte Pavlov. Dazu zählten unter anderem falsche Inhalationstechnik, schlechte Inhalationsadhärenz, anhaltendes Rauchen und häufige Infektionen.11 Die umfassende COPD-Behandlung besteht daher nicht nur aus einer einzigen Therapie, sondern sollte alle Faktoren berücksichtigen, die den Krankheitsverlauf beeinflussen, betonte er.

Was ist auf der Grundlage der vorliegenden Daten zu erwarten?

Zum Schluss gab Pavlov noch einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. So werden derzeit mehrere Biologika auf ihre Wirksamkeit bei COPD untersucht; verschiedene Phase-III-Studien testen monoklonale Antikörper, die in erster Linie gegen epitheliale Zytokine gerichtet sind. Da die epithelialen Zytokine in der Entzündungskaskade weiter oben stünden, könnten sie Einfluss auf die neutrophile Entzündung haben, sagte er.12 Wenn diese Studien positive Ergebnisse erzielten, könnte dies auch die Biologikatherapie bei COPD verändern, schloss Pavlov.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai, Genf

Literatur:

1 Beech A et al.: Breathe (Sheff) 2024; 20: 230229 2Rabe KF et al.: Am J Respir Crit Care Med 2023; 208: 395-405 3 Polverino F, Sin DD: Eur Respir J 2024; 63: 2400150 4 Mohamed MMG et al.: Ann Am Thorac Soc 2025; 22: 768-75 5 Sciurba FC et al.: N Engl J Med 2025; 392: 1710-20 6 Pressemitteilung von GSK, 22. Mai 2025 ( www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/nucala-mepolizumab-approved-by-us-fda ) 7 Bhatt SP et al.: N Engl J Med 2023; 389: 205-14 8 Bhatt SP et al.: N Engl J Med 2024; 390: 274-83 9 https://goldcopd.org/2025-gold-report 10 Baraldi F et al.: Am J Respir Crit Care Med 2025; 211: 870-2 11 Kumar A et al.: Cureus 2024; 16: e60423 12 Agusti A et al.: EMJ Respir 2022; 10(Suppl 1): 2-10

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Wie wird das ...

Lungenembolie: Engramme für den Behandlungspfad

Die Lungenembolie ist ein häufiges und potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild. Die Diagnose bleibt herausfordernd – immer noch zählt die Lungenembolie zu den Diagnosen, die am ...