Neues Herzpflaster revolutioniert Therapie

Forscher der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich haben ein innovatives Herzpflaster entwickelt. Vor allem bei Herzdefekten und Infarkten könnte es die Behandlung deutlich verbessern.

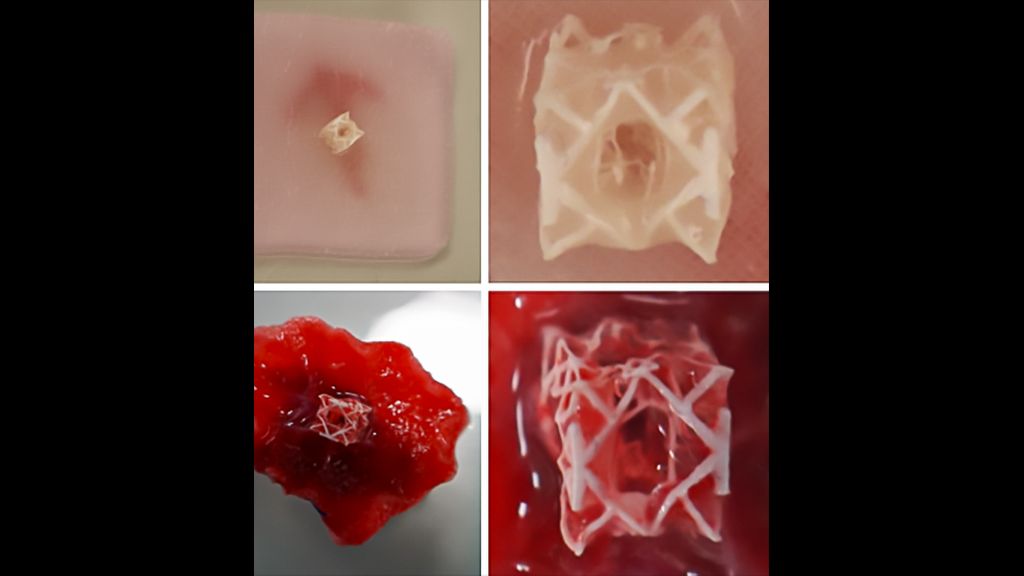

Zürich. Ein neuartiges Herzpflaster aus der Schweiz könnte die Therapie nach Herzinfarkten und bei Defekten revolutionieren. Derzeit wird nach schweren Ereignissen wie einem Herzinfarkt die Herzwand mit Pflastern aus Rinderherzbeuteln geschlossen beziehungsweise stabilisiert. Diese Pflaster sind zwar stabil und einfach implantierbar, bleiben biologisch aber inaktiv und können langfristig zu Problemen wie Verkalkung oder Entzündungen führen. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich unter Leitung von Professor Robert Katzschmann und Professor Omer Dzemali hat nun ein innovatives dreidimensionales Herzpflaster entwickelt, das den Defekt nicht nur verschließt, sondern auch zur Heilung beiträgt. Das sogenannte «RCPatch» besteht aus einem feinmaschigen Netz, einem stabilen 3D-gedruckten Gerüst und einem Hydrogel, das mit Herzmuskelzellen besiedelt ist. Diese Konstruktion ermöglicht es dem Pflaster, sich in das umliegende Gewebe zu integrieren und nach der Regeneration vollständig abgebaut zu werden.

«Der grosse Vorteil besteht darin, dass sich das Stützgerüst vollständig auflöst, nachdem die Zellen sich mit dem Gewebe verbunden haben. Es bleibt also kein Fremdkörper mehr übrig», erläuterte Lewis Jones, Erstautor der Studie. In ersten Tierversuchen konnte das Pflaster erfolgreich implantiert werden und hielt dem hohen Druck im Herzen stand. Das Team konnte zeigen, dass der «RCPatch» einen künstlich erzeugten Defekt in der linken Herzkammer erfolgreich verschloss und die Herzfunktion wiederherstellte. Die Forschenden planen nun, das Material weiterzuentwickeln und in langfristigen Tierstudien die Stabilität und Funktionalität zu testen, mit dem Ziel, das Herzgewebe langfristig zu regenerieren. (red)

SERVICE: Publikation

Quelle: ETH Zürich

Das könnte Sie auch interessieren:

Gender Gap bei Medizin- und Pharmazie-Professuren

Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte neue Zahlen zu den universitären Hochschulen in der Schweiz. Medizin und Pharmazie stechen mit einem Gender Gap hervor.

US-Zölle bedrohen Pharmastandort Schweiz

Die Schweizer Pharmaindustrie warnt: Der von den USA verhängte Zollsatz von 39 Prozent könnte für die Schweiz erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

Hohe Effizienz bei Zulassung neuer Arzneimittel

Eine aktuelle Studie zeigt, wie sich die Schweizer Zulassungsbehörde von Heilmitteln im internationalen Vergleich macht – mit einem Spitzenergebnis.