Tumoren der Leber und der Gallenwege

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Fokale Leberläsionen sind nicht nur in der Gastroenterologie und Hepatologie, sondern auch in der internistischen und hausärztlichen Praxis ein häufiger Befund bei CT-, MRT- oder Ultraschall-Untersuchungen. PD Dr. Dr. med. David Semela, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, HOCH Health Ostschweiz, St. Gallen, erklärte, wie sie diagnostisch abgeklärt werden und was für ein malignes Geschehen spricht.

Die Schweizerische Vereinigung für das Studium der Leber (SASL) hat ein Expertenstatement zur Abklärung fokaler Leberläsionen in der nichtzirrhotischen Leber herausgegeben.1 Dort wird ein sinnvolles Vorgehen beschrieben, das Überdiagnostik vermeiden helfen soll. Oft werde eine fokale Leberläsion als Zufallsbefund entdeckt und es stelle sich die Frage, ob es eine relevante Läsion sei, erklärte Semela. Die gute Nachricht: Die meisten Läsionen seien gutartig, zum Beispiel eine Zyste oder ein Hämangiom. Hier sei eine Abklärung nicht nötig.1

Weitere benigne fokale Leberläsionen sind die fokale Minder- oder Mehrverfettung. Rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung leidet laut Semela an einer Lebersteatose. Diese sei nicht immer homogen im Parenchym verteilt. So könne beispielsweise eine Mindersteatose im Ultraschall wie ein Rundherd aussehen. Eine sehr seltene Veränderung ist die ebenfalls benigne fokale noduläre Hyperplasie (FNH).1

Benigne, aber nicht ungefährlich

Gefährlicher, aber noch nicht maligne sei das Leberzelladenom, das insgesamt sehr selten sei und oft bei jungen Frauen unter oraler Antikonzeption gefunden werde. Es sollte von Spezialist:innen abgeklärt werden, betonte Semela. Beim Mann sollte ein Leberzelladenom immer entfernt werden, da ein hohes Risiko bestehe, dass es zum Leberkarzinom entartet.

Eine relevante Infektion sei die Echinokokkose. Für den Verursacher, den Fuchsbandwurm, sei die Schweiz ein Endemiegebiet, erklärte der Experte. Zwar sei die Echinokokkose kein Tumor, sie verhalte sich aber wie ein solcher, indem sie die Leber und andere Organe infiltriere. Werde sie nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt, habe sie eine sehr schlechte Prognose, so Semela.

Ebenfalls gefährlich sei der Leberabszess, von dem vornehmlich Patient:innen unter Immunsuppression, sehr betagte Menschen oder Patient:innen mit Bakteriämie betroffen seien.

Maligne Lebertumoren

Neben den lebereigenen Tumoren wie dem hepatozellulären Karzinom (HCC), dem cholangiozellulären Karzinom (CCC) und dem extrem seltenen Angiosarkom ist die Leber oft Ort einer Metastasierung anderer Tumoren.1

Diagnostik mittels Bildgebung

Bei der Abklärung einer fokalen Läsion hilft die Bildgebung, allen voran die Sonografie, bei Bedarf mit Kontrastmittel (CEUS: «contrast-enhanced ultrasound»). Bei einer Computertomografie (CT) sollte möglichst eine Vier-Phasen-CT vorgenommen werden. Diese besteht aus der Nativphase, gefolgt von der arteriellen, der portalvenösen und der spätvenösen Phase.1 Dies erlaube eine sehr genaue Differenzierung der Läsionen. Und schliesslich könne auch eine Magnetresonanztomografie (MRT) erfolgen. In Kombination mit einem Kontrastmittel, das sich nach 20–30 Minuten in den Hepatozyten und den Gallenwegen verteilt, sei eine differenziertere Diagnose von Leberläsionen möglich, sagte der Experte.

Red Flags für eine potenzielle Malignität

Leberzirrhose oder chronische Hepatopathie

erhöhte Tumormarker (AFP, CEA, CA 19-9)

Malignome in der persönlichen Anamnese

Malignome in der Familienanamnese

B-Symptomatik

neu aufgetretene oder grössenprogrediente Leberläsion

Alter >40 Jahre

Das Kontrastmittelverhalten von Leberläsionen sei oft diagnostisch, etwa bei einem sogenannten venösen Washout, erklärte er. Dabei wird Kontrastmittel, das in die Läsion aufgenommen wird, schneller eliminiert als aus dem Rest der Leber. Dieses Verhalten sei immer hochverdächtig auf Malignität. Das könne eine Metastase sein, ein HCC oder ein CCC, so Semela.

Er warnte allerdings, dass unter dem in der Schweiz angewandten Kontrastmittel seit 2021 vermehrt Nebenwirkungen beobachtet werden, unter anderem anaphylaktische Schocks mit teils tödlichem Ausgang.2,3 Nun werde ein möglicher Zusammenhang mit den Impfungen gegen Covid-19 untersucht, da sowohl das Kontrastmittel wie auch die mRNA-Vakzinen Polyethylenglykol enthalten. Hier sei bei einzelnen Patient:innen eine Kreuzreaktivität möglich, für die man Vorbereitungen treffen müsse, so Semela. Dazu gehöre ein Anaphylaxie-Kit mit einem Adrenalin-Autoinjektor und geschultes Personal.

Weitere diagnostische Optionen

Bei Verdacht auf einen Tumor gibt die Bestimmung von Tumormarkern wertvolle Hinweise: Alpha-Fetoprotein (AFP) bei HCC, carcinoembryonales Antigen (CEA) bei Lebermetastasen und CA 19-9 plus CEA bei CCC.1

Soll eine Echinokokkose ausgeschlossen werden, stehen entsprechende serologische Untersuchungen zur Verfügung. Fieber, Nachtschweiss, Leukozytose und erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) deuten auf einen Leberabszess hin.1

Kann eine Läsion nicht sicher abgeklärt werden oder liegt sie zentral, dann sollte eine Leberrundherdbiopsie entnommen und histologisch untersucht werden.1 «Das ist ein gutes Instrument in erfahrenen Händen. Es hat natürlich ein gewisses Risiko für Blutungen und auch für eine Tumorzellverschleppung», sagte Semela.4 «Ich empfehle die Durchführung einer Leberrundherdbiopsie mit einer Übernadel, wobei man die Läsion nicht berührt und anschliessend den Stichkanal mit einem hämostatischen Schwamm verschliessen kann.» Sehr kleine Läsionen, auch unter einem Zentimeter, könne man sonografisch gesteuert sicher und präzise biopsieren, so der Experte.4

Generell sollte die Abklärung von fokalen Leberläsionen immer im klinischen Kontext erfolgen. Die wichtigsten Red Flags sind im Infokasten aufgelistet.1

Hepatozelluläres Karzinom (HCC)

Leberzirrhose und chronische Leberkrankheiten sind Risikofaktoren für das Entstehen eines CCC oder HCC. Das HCC ist weltweit das sechsthäufigste Malignom, mit steigender Inzidenz, und die dritthäufigste tumorassoziierte Todesursache. Werde es frühzeitig diagnostiziert, so könne das HCC kurativ behandelt werden, mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von >70%, sagte Semela. Im fortgeschrittenen Stadium liege das mittlere Überleben jedoch bei weniger als zwei Jahren.

Laut der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) seien 2020 in der Schweiz fast 1000 Personen neu an einem HCC erkrankt und mehr als 720 daran gestorben, was bedeute, dass der Tumor erst spät entdeckt worden sei und keine kurativen Optionen mehr zur Verfügung gestanden hätten. Daher seien das HCC-Screening oder die Früherkennung zentral, betonte der Experte.

Die hauptsächlichen Auslöser für ein HCC sind hoher Alkoholkonsum, das metabolische Syndrom, Hepatitis B und C. Ausserdem begünstigen Nikotin und Stoffwechselstörungen wie eine Hämochromatose ein HCC.5

HCC-Screening – für wen und wie?

Nicht jede:r Patient:in mit einer Leberfibrose müsse ein HCC-Screening erhalten, sagte Semela. Wichtig sei dies vor allem für Patient:innen mit einer F3-Fibrose, also im Stadium vor der Leberzirrhose, und bei Leberzirrhose.6,7 Ein Spezialfall sei die chronische Hepatitis B, die auch in einem Frühstadium der Zirrhose ein HCC auslösen könne, erklärte der Experte.

Während das Screening eine einzelne Untersuchung ist, bezeichnet die Surveillance das wiederholte Kontrollieren der Patient:innen. Die gängigen Leitlinien empfehlen hierzu eine Lebersonografie alle sechs Monate. In der Schweiz wird zusätzlich die Bestimmung des AFP alle sechs Monate empfohlen.6,7

Da die Hepatitis C fast vollständig eliminiert und gleichzeitig die stoffwechselbedingte Fettlebererkrankung (MASLD) im Rahmen des metabolischen Syndroms auf dem Vormarsch sei, ändere sich die Surveillance-Strategie: Adipöse Patient:innen seien schwieriger schallbar und daher würden mehr HCC im Frühstadium verpasst, erklärte Semela. In Fällen mit schlechter Einsehbarkeit im Ultraschall sollte auf CT oder MRT gewechselt werden. Er betonte, dass die Bestimmung des AFP allein nicht ausreiche, denn etwa die Hälfte der HCC-Patient:innen habe einen normalen AFP-Wert. Selbst wenn er über den Normwert ansteige, müsse zusätzlich eine Schichtbildgebung erfolgen.

HCC-Surveillance in speziellen Situationen

Chronische Hepatitis B

Das Hepatitis-B-Virus kann auch ohne Zirrhose zu einem HCC führen. Ein einfacher Score, der PAGE-B-Score, kann helfen, das HCC-Risiko einzuschätzen. Basierend auf Thrombozytenzahl/mm3, Alter und Geschlecht werden Punkte vergeben und addiert. Die Summe reicht von 0 (extrem geringes Risiko) bis 25 (extrem hohes Risiko), wobei bei einem Score von 10–17 die kumulative 5-Jahres-Inzidenz eines HCC bei 4% liegt, bei einem Score >18 bereits bei 16%.8 Die Quintessenz sei, dass alle Personen mit einem PAGE-B-Score >10 in ein HCC-Screening-Programm eingeschlossen werden sollten, so Semela.

Ausgeheilte Hepatitis C

Die Hepatitis C kann heutzutage erfolgreich behandelt werden. «Die Frage ist: Ist jetzt alles gut? Sind die Patient:innen aus dem Schneider bezüglich HCC? Nicht ganz», sagte Semela. Patient:innen, die vor der Therapie eine fortgeschrittene Fibrose (F3-Stadium) oder eine Zirrhose hatten, sollten auch Jahre nach erfolgreicher Hepatitis-C-Eliminierung im Screening-Programm bleiben, da sie weiterhin ein erhöhtes Risiko haben. Das bedeute, dass vor Therapiebeginn das Fibrosestadium mittels Leberelastografie oder Leberbiopsie evaluiert werden müsse, so der Experte. Ausserdem sollten alle Patient:innen mit ausgeheilter Hepatitis C ohne fortgeschrittene Fibrose, die aber einen übermässigen Alkoholkonsum oder eine MASLD haben, regelmässig untersucht werden, da es hier zu einer Progression der Fibrose mit erhöhtem HCC-Risiko kommen kann.9

Stoffwechselbedingte Fettlebererkrankung (MASLD)

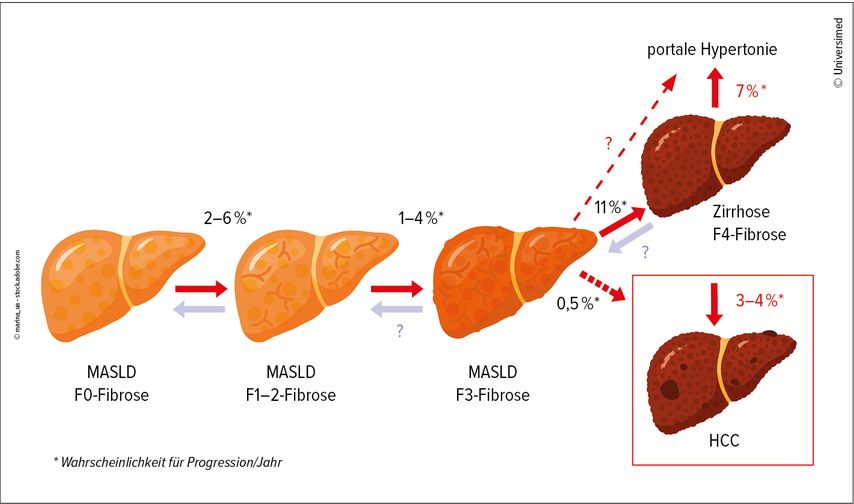

Etwa 25% der Allgemeinbevölkerung haben eine Steatose oder MASLD, bei Patient:innen mit Typ-2-Diabetes sind es 65% und bei Menschen mit Adipositas 80%.10 In der Schweiz sind laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) mehr als 50% der Männer und 33% der Frauen übergewichtig oder adipös und entsprechend betroffen.11 Allerdings entwickeln nicht alle ein HCC, ein Risiko tragen vor allem Menschen mit einer hochgradigen Fibrose (Abb.1).12 Diese gilt es zu identifizieren. Dazu ist ein zweistufiges, nichtinvasives Screening geeignet. In der ersten Stufe wird anhand des Alters, der Transaminasenwerte und der Thrombozytenzahl der FIB-4-Score berechnet. Bei einem Score <1,3 sollte in der zweiten Stufe eine weitere Abklärung erfolgen, etwa durch eine Leberelastografie.13

Abb. 1: Progression chronischer Hepatopathien (z.B. MASLD) bis zum Endstadium mit Zirrhose und hepatozellulärem Karzinom (HCC)

Mit einer Lebersonografie alleine würden weniger als 50% der HCC im Frühstadium entdeckt, in Kombination mit AFP etwa 63%, erklärte Semela. Am sensitivsten sei mit fast 90% die MRT mit Kontrastmittel. Aufgrund der hohen Kosten sei dies jedoch nicht bei allen Patient:innen möglich, betonte er. Sinnvoll sei es aber bei Hochrisikopatient:innen mit Zirrhose, nicht ausgeheilter Virushepatitis oder Alkoholüberkonsum.14 Eine andere Möglichkeit sei, ein verkürztes MRT-Protokoll, beispielsweise ohne Kontrastmittel, einzusetzen. An der Universität in Lausanne werde derzeit das Verfahren untersucht, das Kontrastmittel zu spritzen, die MRT-Untersuchung aber erst nach 20 bis 30 Minuten, also in der Spätphase, zu beginnen.15

Und schliesslich werde an weiteren Biomarkern neben dem AFP geforscht, sagte Semela. Derzeit sei der sogenannte GA(L)AD-Score in der Zulassung, der vermutlich bald auch in der Schweiz verfügbar sei. Das Akronym steht für Geschlecht, Alter, (L3-AFP), AFP und DCP (Des-gamma-Carboxy-Prothrombin = Tumormarker PIVKA II).16

Therapieoptionen des HCC

Grundsätzlich sollten HCC-Patient:innen in einem interdisziplinären Tumorboard evaluiert werden, sagte Semela. Basis der Therapieentscheidung ist das Tumorstadium: Während im Frühstadium kurativ behandelt werden kann, sind im Spätstadium palliative Therapien etabliert. Dabei muss die Leberfunktion einbezogen werden. Im Stadium der dekompensierten Leberzirrhose (CHILD C) soll keine HCC-Behandlung erfolgen, da jede Therapie die Leberfunktion weiter verschlechtert.7

Chirurgische Eingriffe

Im Frühstadium (1 Tumor ≤5cm oder 3 Tumoren ≤3cm, auf die Leber begrenzt, nicht in Gefässe eingebrochen) kann kurativ behandelt werden, zum Beispiel durch eine perkutane Mikrowellenablation (MWA). Grössere Läsionen müssen reseziert werden.7 Bei Patient:innen mit einer Zirrhose sei dies schwierig, denn häufig komme es anschliessend zur Dekompensation, sagte Semela. Als letzte Möglichkeit bleibe eine Lebertransplantation. Allerdings gebe es mehr Patient:innen als verfügbare Organe. Laut dem Jahresbericht 2023 von Swisstransplant warteten 492 Menschen in der Schweiz auf eine Leber, 146 davon erhielten ein neues Organ, 48 verstarben, weil kein Organ verfügbar war.17 «Das ist ein Patient pro Woche, der wartet und kein Organ bekommt», machte Semela deutlich.

Palliativtherapien

Die palliativen Behandlungsoptionen seien lebensverlängernd, aber eben nur eine Palliation, sagte der Experte. Ein sehr schonendes Verfahren sei die transarterielle Embolisation (TAE). Dabei wird ein Katheter inguinal eingeführt, bis zur Läsion geschoben und dann ein Embolisat injiziert, das die Tumorgefässe obliteriert. Die TAE kann mit einer Chemotherapie (TACE) oder einem Betastrahler (TARE/SIRT) kombiniert werden.7

Daneben stehen palliative Systemtherapien zur Verfügung. Seit 2021 sind in der Schweiz die Immuntherapien Atezolizumab/Bevacizumab und Tremelimumab/Durvalumab zugelassen. Bereits seit 2008 gibt es Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) wie Sorafenib und Lenvatinib.6 Diese seien aber aufgrund der Überlegenheit der Immuntherapien beim Gesamtüberleben inzwischen an die zweite Stelle gerückt, schloss Semela.

Quelle:

FOMF, Innere Medizin Update Refresher, 4. Dezember 2024, Zürich

Literatur:

1 Sawatzki M et al.: Swiss Med Wkly 2023; 153: 40099 2 WHO: www.vigiaccess.org 3 FAERS Database: www.fda.gov/drugs/fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard 4 Müller S et al.: Swiss Med Wkly 2023; 153(Suppl. 272): 5 5 Krebsinformationsdienst, DKFZ: www.krebsinformationsdienst.de/leberkrebs#c3364 6 Goossens N et al.: Swiss Med Wkly 2020; 150: w20296 7 EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2025; 82: 315-74 8 Papatheodoridis G et al.: J Hepatol 2016; 64: 800-6 9 Bobzin C et al.: Swiss Medical Forum – Schweizerisches Medizin-Forum 2021; 21: 184-6 10 Francque SM et al.: JHEP Rep 2021; 3: 100322 11 www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/forschungsberichte/forschungsberichte-e-und-b/schlussbericht-menuch-chuv.pdf.download.pdf/MenuCH1_Report_March2017.pdf 12 Sanyal AJ et al.: N Engl J Med 2021; 385: 1559-69 13 EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). J Hepatol 2024; 81: 492-542 14 Singal AG et al.: J Hepatol. 2023; 79: 226-39 15 Ringe KI et al.: J Magn Reson Imaging 2024; 59: 58-69 16 Marsh TL et al.: Gastroenterology 2025; 168: 316-26.e6. 17 Swisstransplant Jahresbericht 2023 (www.swisstransplant.org)

Das könnte Sie auch interessieren:

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...

Rückbildung der portalen Hypertension bei Leberzirrhose durch Alkoholabstinenz

Hepatische Rekompensation beschreibt ein neues Konzept, wonach eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie es Patient:innen mit dekompensierter Lebererkrankung ermöglicht ...