Rückbildung der portalen Hypertension bei Leberzirrhose durch Alkoholabstinenz

Autoren:

Dr. Benedikt Silvester Hofer

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Thomas Reiberger

Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie

Universitätsklinik für Innere Medizin III Medizinische Universität Wien

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hepatische Rekompensation beschreibt ein neues Konzept, wonach eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie es Patient:innen mit dekompensierter Lebererkrankung ermöglicht, erneut ein (re-)kompensiertes Stadium zu erreichen. In dieser Studie liefern wir Belege dafür, dass sich die portale Hypertension, also der Hauptrisikofaktor für das Auftreten von Dekompensationsereignissen, nach Rekompensation bei Patient:innen mit alkoholbedingter Leberzirrhose infolge anhaltender Alkoholabstinenz signifikant verbessern kann.

Keypoints

-

Eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie bei alkoholbedingter Leberzirrhose durch anhaltende Alkoholabstinenz führt zu einer signifikanten Verbesserung der portalen Hypertension.

-

Eine vollständige Rückbildung einer bestehenden klinisch signifikanten portalen Hypertension nach Rekompensation ist möglich.

-

Nichtinvasive Tests, wie die Messung der Leber- und Milzsteifigkeit, ermöglichen eine Risikoabschätzung der portalen Hypertension nach Rekompensation.

Das neue Konzept der hepatischen Rekompensation

Der natürliche Verlauf der Leberzirrhose wurde lange als unidirektional und progressiv angesehen und das Auftreten einer hepatischen Dekompensation, also Aszites, einer Blutung aus Ösophagusvarizen oder einer hepatischen Enzephalopathie, wurde als unumkehrbar betrachtet.

Immer mehr Studien weisen jedoch darauf hin, dass bei Patient:innen mit Zirrhose, bei welchen die zugrunde liegende Ätiologie erfolgreich therapiert wird, auch signifikante klinische Verbesserungen möglich sind.1–3 Diese Beobachtungen führten schließlich zur Einführung des Begriffs der „hepatischen Rekompensation“ im Rahmen der Baveno-VII-Leitlinien, welche eine vollständige Rückbildung aller Dekompensationsereignisse sowie eine Erholung der Leberfunktion nach Behandlung der Ätiologie beschreibt.4,5

Bei Patient:innen mit alkoholbedingter Leberzirrhose stellt die anhaltende Alkoholabstinenz die erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie dar. In bisherigen Studien konnte Abstinenz dabei nicht nur die Prognose von Patient:innen mit alkoholbedingter Zirrhose signifikant verbessern,1 sondern ermöglichte es auch, Patient:innen, die bereits für eine Lebertransplantation gelistet waren, nach klinischer Verbesserung wieder von der Transplantationsliste zu nehmen.2 Zusätzlich wurde bereits gezeigt, dass etwa 20% der Patient:innen mit dekompensierter alkoholbedingter Leberzirrhose nach anhaltender Abstinenz eine hepatische Rekompensation erreichen konnten, wobei sich das Risiko für leberbedingte Mortalität nach Rekompensation signifikant verringerte.6

Rolle der portalen Hypertension und Einfluss der Alkoholabstinenz

Die portale Hypertension beschreibt einen erhöhten Druck in der Pfortader, also jenem Blutgefäß, welches Blut aus Darm und Milz zur Leber führt.7 Pathophysiologisch liegen der Entstehung der portalen Hypertension strukturelle und funktionelle Veränderungen innerhalb des Leberparenchyms zugrunde, welche den Gefäßwiderstand innerhalb der Leber erhöhen und den Blutfluss somit behindern.7

Klinisch betrachtet geht die Entstehung der portalen Hypertension bei Patien-t:innen mit Leberzirrhose mit einem signifikanten Risikoanstieg für leberbedingte Komplikationen einher. Um das Ausmaß der portalen Hypertension zu evaluieren, kann eine minimalinvasive Messung des Lebervenendruckgradienten („hepatic venous pressure gradient“; HVPG) erfolgen, die derzeitige Goldstandard-Methode.8 Diese Messung ermöglicht ebenfalls den Nachweis einer klinisch signifikanten portalen Hypertension („clinically significant portal hypertension“; CSPH), die ab einem HVPG von 10mmHg vorliegt und der Hauptrisikofaktor für das Auftreten von hepatischen Dekompensationsereignissen darstellt.9

Zwar kann die portale Hypertension durch die Gabe von Betablockern medikamentös verbessert werden,4 jedoch liegen auch Daten vor, die den positiven Effekt lang anhaltender Alkoholabstinenz bei Patient:innen mit alkoholbedingter Leberzirrhose aufzeigen. Erste Berichte, welche bereits 1960 von Reynolds TB et al.10 veröffentlicht wurden, zeigten beispielsweise eine Verbesserung der invasiv gemessenen portalen Hypertension bei Patient:innen, die durch Alkoholabstinenz eine Rückbildung von Aszites und Ikterus erreicht hatten. Ähnlich zeigte auch eine Studie von Vorobioff J et al.11 im Jahr 1996 einen Rückgang des HVPG bei Patient:innen mit alkoholbedingter Leberzirrhose und Abstinenz. Wie sich die portale Hypertension jedoch nach hepatischer Rekompensation entwickelt, wurde bisher nicht gezielt untersucht, und ob sich CSPH zurückbilden kann, bleibt unklar.

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der HVPG-Messungen und der benötigten Expertise haben sich nichtinvasive Tests als Eckpfeiler der Diagnosestellung der CSPH etabliert.4 In diesem Kontext stellen vor allem die Lebersteifigkeit und die Thrombozytenzahl etablierte Parameter dar,4 wobei zunehmend auch die Milzsteifigkeit12 und das Von-Willebrand-Faktor(vWF)-Antigen,13 ein Marker der endothelialen Dysfunktion, miteinbezogen werden.

Die Rolle nichtinvasiver Tests zur Evaluierung der portalen Hypertension nach der Rekompensation bleibt jedoch unklar. Eine valide nichtinvasive Risikoeinschätzung wäre jedoch essenziell, um eine sichere Deeskalation der Behandlung der portalen Hypertension zu ermöglichen, wie beispielsweise das Absetzen von nichtselektiven Betablockern oder eine Vermeidung von überflüssigen Endoskopien.

Daher beschäftigten wir uns im Rahmen dieser Studie mit Veränderungen im HVPG sowie der Wahrscheinlichkeit einer Regression der CSPH bei Patient:innen mit rekompensierter alkoholbedingter Zirrhose. Darüber hinaus analysierten wir die Trennschärfe verfügbarer nichtinvasiver Tests zur Bewertung der Persistenz oder Rückbildung der CSPH nach Rekompensation.

Studienkollektiv und durchgeführte Untersuchungen

Um die Dynamik der portalen Hypertension nach Rekompensation zu untersuchen, wurden 29 Patient:innen mit rekompensierter alkoholbedingter Leberzirrhose und Alkoholabstinenz in die Studie eingeschlossen. Das mediane Alter der Patien-t:innen lag bei 59 Jahren und 66% der Kohorte waren männlich. Alle Patient:innen wiesen nach Rekompensation ein Child-Pugh-A5-Stadium der Zirrhose auf.

Alle Patient:innen unterzogen sich einer HVPG-Messung im Labor für hepatische Hämodynamik der Medizinischen Universität Wien, welche im Median 4 Monate nach Erreichen der Rekompensation durchgeführt wurde. Am selben Tag wurden auch die Leber- und die Milzsteifigkeit gemessen (FibroScan® Expert 630), die Milzgröße wurde mittels Ultraschalls evaluiert und die Plättchenzahl sowie das vWF-Antigen wurden analysiert. Bei 19 Patient:innen lagen gepaarte Messergebnisse sowohl in einem dekompensierten als auch in einem rekompensierten Erkrankungsstadium vor.

Portale Hypertension und nichtinvasive Tests nach Rekompensation

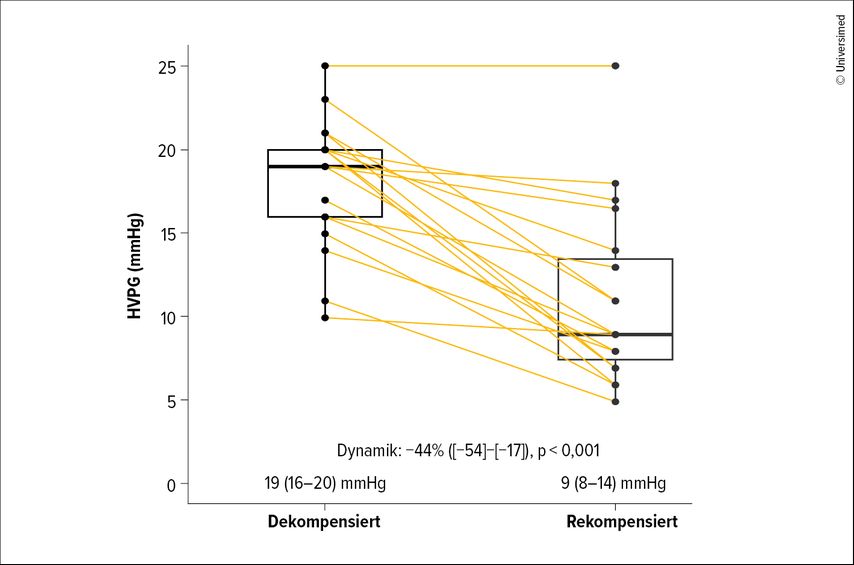

Der mediane HVPG im rekompensierten Stadium betrug 11(IQR: 8–17)mmHg. Bei 41% der untersuchten Patient:innen bildete sich die CSPH zurück, während bei 59% die CSPH persistierte. Bei den 19 Patien-t:innen mit gepaarten Messungen fiel der HVPG von 19mmHg im dekompensierten Stadium auf 9mmHg nach Rekompensation, was einer medianen Reduktion von 44% entspricht (Abb.1).

Abb. 1: Verbesserungen des Lebervenendruckgradienten (HVPG) nach Rekompensation im Vergleich zu früheren Messungen in einem dekompensierten Krankheitsstadium

Die Lebersteifigkeit zeigte nach Rekompensation ebenfalls einen signifikanten Rückgang und war bei Patient:innen mit rückgebildeter CSPH signifikant niedriger. Zusätzlich korrelierte die gemessene Lebersteifigkeit im rekompensierten Stadium stark mit dem HVPG und zeigte eine hervorragende Trennschärfe zur Diagnosestellung einer persistierenden CSPH. Insbesondere eine Lebersteifigkeit ≥25kPa laut der „rule of five“ der Baveno-VII-Leitlinien4 identifizierte persistierende CSPH mit einem positiven prädiktiven Wert und einer Spezifität von 100%. Der Ausschluss einer fortbestehenden CSPH mittels Lebersteifigkeit war jedoch weniger genau.

Die Milzgröße ging bei lediglich 59% der Patient:innen nach Rekompensation zurück und lag bei rekompensierten Patient:innen ohne CSPH nur gering unter den gemessenen Werten von jenen Patient:innen mit CSPH-Persistenz. Im Gegensatz dazu fand sich bei Patient:innen ohne CSPH eine deutlich geringere Milzsteifigkeit. Sowohl Milzgröße als auch Milzsteifigkeit korrelierten mit dem gemessenen HVPG, wobei es keine Korrelation zwischen Milzgröße und -steifigkeit gab. Die diagnostische Genauigkeit zur Evaluierung der CSPH nach Rekompensation war ausgezeichnet für die Milzsteifigkeit, jedoch nur eingeschränkt für die Milzgröße.

Die Thrombozytenzahl zeigte nach Rekompensation keine relevante Verbesserung und unterschied sich nicht zwischen Patient:innen mit und ohne CSPH nach Rekompensation. Ebenfalls fand sich keine Korrelation zwischen Thrombozytenzahl und HVPG, und die diagnostische Genauigkeit bezüglich einer persistierenden CSPH war limitiert. Diese eingeschränkte Genauigkeit stellt schlussendlich auch Thrombozytenzahl-basierte Modelle für die CSPH-Risikobewertung bei rekompensierter Zirrhose infrage.

Im Gegensatz dazu fand sich nach Rekompensation ein ausgeprägter Rückgang der vWF-Antigen-Spiegel, welche im rekompensierten Stadium signifikant mit dem HVPG korrelierten und eine hohe diagnostische Wertigkeit zur Detektion einer persistierenden CSPH aufwiesen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hepatische Rekompensation bei alkoholbedingter Zirrhose die portale Hypertension signifikant verbessert und sogar eine Rückbildung der CSPH ermöglichen kann. Sowohl Lebersteifigkeit als auch Milzsteifigkeit und das vWF-Antigen zeigten eine hohe Trennschärfe für den Nachweis einer persistierenden CSPH.

Literatur:

1 Hofer BS et al.: Alcohol abstinence improves prognosis across all stages of portal hypertension in alcohol-related cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2023; 21(9): 2308-17 2 Pose E et al.: A notable proportion of liver transplant candidates with alcohol-related cirrhosis can be delisted because of clinical improvement. Journal of Hepatology 2021; 75(2): 275-83 3 Mandorfer M et al.: Sustained virologic response to interferon-free therapies ameliorates HCV-induced portal hypertension. J Hepatol 2016; 65(4): 692-9 4 de Franchis R et al.: Baveno VII – renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022; 76(4): 959-74 5 Reiberger T, Hofer BS: The Baveno VII concept of cirrhosis recompensation. Digestive and Liver Dis 2023; 55(4): 431-41 6 Hofer BS et al.: Hepatic recompensation according to Baveno VII criteria is linked to a significant survival benefit in decompensated alcohol-related cirrhosis. Liver Int 2023; 43(10): 2220-31 7 Bosch J et al.: Evolution in the understanding of the pathophysiological basis of portal hypertension: How changes in paradigm are leading to successful new treatments. J Hepatol 2015; 62(1): 121-30 8 Reiberger T et al.: Measurement of the hepatic venous pressure gradient and transjugular liver biopsy. J Vis Exp 2020; 2020(160): 1-16 9 Ripoll C et al.: Hepatic venous pressure gradient predicts clinical decompensation in patients with compensated cirrhosis. Gastroenterol 2007; 133(2): 481-8 10 Reynolds TB et al.: Spontaneous decrease in portal pressure with clinical improvement in cirrhosis. New Eng J Med 1960; 263(15): 734-9 11 Vorobioff J et al.: Prognostic value of hepatic venous pressure gradient measurements in alcoholic cirrhosis: A 10-year prospective study. Gastroenterol 1996; 111(3): 701-9 12 Jachs M et al.: Spleen stiffness measurement by vibration-controlled transient elastography at 100 Hz for non-invasive predicted diagnosis of clinically significant portal hypertension in patients with compensated advanced chronic liver disease: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2024; 9(12): 1111-20 13 Hartl L et al.: Substantial reduction of the diagnostic grey zone of the Baveno-VII CSPH criteria by sequential consideration of VITRO. J Hepatol 2022; 77: 631-2

Das könnte Sie auch interessieren:

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...

Tumoren der Leber und der Gallenwege

Fokale Leberläsionen sind nicht nur in der Gastroenterologie und Hepatologie, sondern auch in der internistischen und hausärztlichen Praxis ein häufiger Befund bei CT-, MRT- oder ...