Therapeutische Optionen bei rezidivierender Belastungsinkontinenz

Autor:

PD Dr. med. Stefan Mohr

Chefarzt Frauenklinik Bürgerspital

Solothurn

E-Mail: stefan.mohr@spital.so.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Belastungsinkontinenz (SUI = «stress urinary incontinence») führt verständlicherweise zu einer ausgeprägten Beeinträchtigung der Lebensqualität. Beeindruckend sind die epidemiologischen Zahlen: Die Belastungsinkontinenz betrifft 46% der erwachsenen Frauen,1,2 und das Lebenszeitrisiko für eine Frau, wegen einer Belastungsinkontinenz operiert zu werden, beträgt hohe 10–14%.3,4 Doch wie kann diesen Frauen in der Rezidivsituation am besten geholfen werden?

Ätiologie

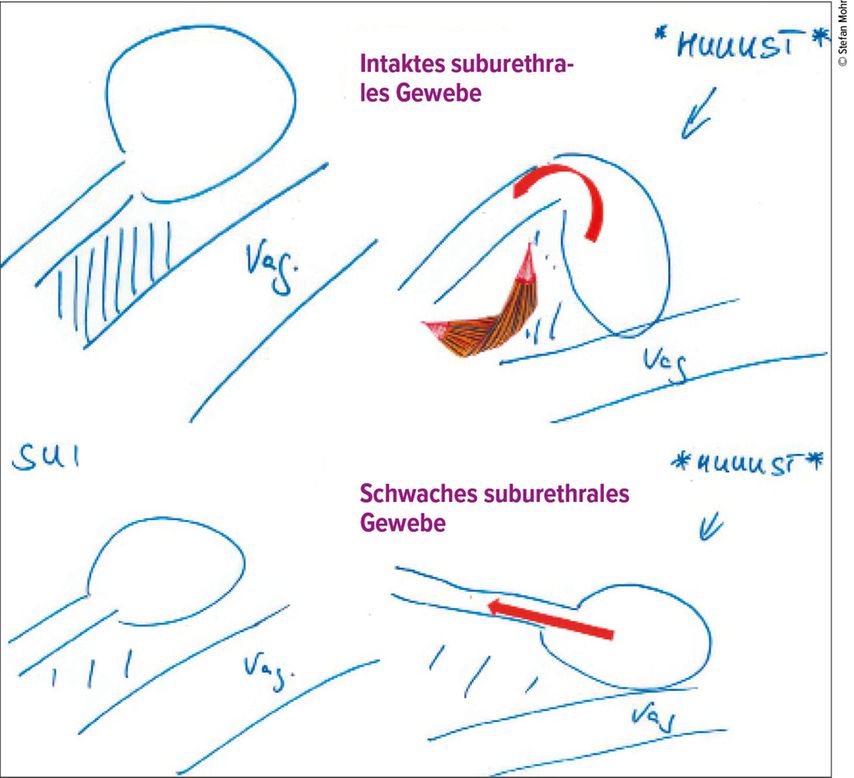

Ätiologisch spielen zwei Mechanismen eine Rolle (Abb. 1). Zum einen führt ein schwacher urethraler Sphinkter (hypotone Urethra) zu ungewolltem Urinabgang bei Belastung (Bauchpresse, Husten, Niesen, Heben, etc.), da der Verschluss der Urethra zu schwach ist. Zum anderen führt aber vor allem auch eine Hypermobilität der Urethra zur SUI, weil das suburethrale Gewebe geschwächt und somit mobil ist und keinen ausreichenden Widerstand mehr bietet: Normalerweise hält dieses Gewebe die Urethra in Position und die Harnblase knickt bei abdominaler Druckerhöhung nach kaudal gegen die Harnröhre ab. Dieses Abknicken verhindert den Urinverlust. Bei schwachem suburethralem Gewebe senkt sich die Harnröhre bei abdominaler Druckerhöhung mit ab, das Abknicken bleibt aus und es kommt zur SUI.5,6 (Abb. 1)

Therapeutischer Goldstandard

Entsprechend dieser «Hängemattentheorie» ist der Goldstandard in der operativen Therapie der Belastungsinkontinenz die suburethrale Schlingeneinlage mit einer Erfolgsrate von 80–90%.7–11 Hierbei wird das suburethrale Gewebe durch die einliegende Schlinge gestärkt. Aber auch Schlingen können im Sinne von persistierender oder rezidivierender Urininkontinenz versagen,12 wobei 3–20% der Patientinnen nach Schlingeneinlage symptomatisch werden13 und 8,6–17% sich innerhalb von 8–10 Jahren wegen rezidivierender Inkontinenz einer erneuten OP unterziehen.14

Warum kommt es bei den Schlingen zum Therapieversagen?

Zu Therapieversagern kommt es unter anderem, wenn das Band postoperativ falsch liegt, also nicht mitturethral, sondern meist zu nah am Blasenhals. Dies führt zu einer unzureichenden Koaptation und begünstigt damit die Inkontinenz.15–17 Auch eine gleichzeitig bestehende oder durch das Band aggravierte überaktive Blase kann zum Fortbestehen einer Inkontinenz führen.18–20 Ältere Patientinnen zeigen niedrigere Erfolgsraten der Schlingen. Diese variieren von 79,7% bei Frauen unter 75 Jahren gegenüber 55,7% bei Frauen über 75 Jahre.21 Ob Übergewicht für den Erfolg der Schlingen eine Rolle spielt, ist unklar,22–25 wohingegen eine gleichzeitig mit der Schlingeneinlage erfolgte Deszensuskorrektur mit einem schlechteren Schlingen-Outcome einhergeht.18 Nicht zuletzt führt eine «intrinsic sphincter deficiency», das heisst eine hypotone Urethra, zum Therapieversagen. Dies ist gut erklärbar, denn wie oben beschrieben therapieren die Schlingen vor allem die hypermobile Urethra, sodass ein Therapieversagen bei hypotoner Urethra wahrscheinlicher ist.26

Management – konservativ

Nur wenn sich die Patientin durch die Inkontinenz gestört fühlt, sollte man therapeutische Schritte anbieten. Hilfreich sind:

-

Lifestyle-Modifikationen, insbesondere Gewichtsabnahme

-

Verwendung von Inkontinenzmaterialien

-

Physiotherapie

-

Anticholinergika

-

β-Mimetika bei Symptomen einer überaktiven Blase

-

Duloxetin als einziger medikamentöser Therapieansatz bei Belastungsinkontinenz,27,28 wobei es jedoch hierzu keine Daten in der Rezidivsituation gibt und aufgrund der Nebenwirkungen die Compliance mässig ist

-

experimentelle Ansätze wie «platelet-rich plasma»29

-

lokale Östrogentherapie, jedoch sind die Daten uneinheitlich30

-

Laser und Radiofrequenztherapie, die zwar eine niedrige Morbidität zeigen und minimalinvasiv sind, jedoch insbesondere in der Rezidivsituation wenig Evidenz zeigen31,32

Management – operativ

Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass es hinsichtlich der besten Therapie bei Rezidiv nach primär eingelegter suburethraler Schlinge keinen Konsensus gibt.33–36

Erneute suburethrale Schlinge

Die erneute Schlingeneinlage wird als wichtigste Option in der Rezidivsituation angesehen.37 Sie ist sicher und mit Erfolgsraten von 60–89% auch effektiv, wobei die Raten keinen Unterschied zwischen primärer Schlingeneinlage und Rezidivoperation. zu zeigen scheinen.12,13,33,38–43 Die erneute Schlingeneinlage ist mit Erfolgsraten von 72,2% gegenüber 46,7% auch signifikant besser, als das Band nachzuspannen.41

Gründe dafür, dass eine erneute Schlinge nicht den gewünschten Erfolg zeigt, sind ein Descensus genitalis (weil damit der Blasenhals kaudal liegt und dadurch hypomobil wird), und eine hypotone Urethra.44 Wenn überhaupt, sollte bei hypotoner Urethra, Deszensus und Adipositas ein retropubisches gegenüber einem transobturatorischen Band bevorzugt werden.45,46 Zu beachten ist jedoch, dass die erneute Implantation einer Schlinge technisch komplex sein kann und potenzielle Risiken wie Erosion, Infektion, Harnretention und chronische Beckenschmerzen mit sich bringt. Auch werden immer häufiger Bedenken gegenüber dem «Fremdkörper» geäussert, den die Schlinge darstellt. Dies gewann zunehmend Bedeutung im Rahmen der Meshdiskussion, welche durch die vaginalen Deszensus-Netzoperationen aufgekommen ist.47

Adjustierbare suburethrale Schlingen

Adjustierbare Schlingen zeigen sich als sicher und effektiv.48 Man kann sie in schwierigen oder Rezidivsituationen als indiziert ansehen,49 und sie zeigen auch bei hypotoner Urethra Erfolgsraten von 71,7%.50 Die Nachstellbarkeit ist attraktiv in schwierigen Situationen, verlangt jedoch viel Erfahrung im Handling und kann die Hospitalisation deutlich verlängern, da nach jeder Manipulation zuerst wieder die Restharnmessung und anschliessend eine Erfolgskontrolle mittels Pad-Test erfolgen muss. Auch ist die Nachjustierung für die Frauen meist recht schmerzhaft.

Autologe Faszienschlingen

Autologe Rectusfaszienschlingen weisen Erfolgsraten von 69–89% auf,51 wobei sie synthetischen Schlingen diesbezüglich und hinsichtlich der Komplikationen unterlegen sind.52 In der Rezidivsituation zeigen sie sich ebenso effektiv wie in der Primärsituation (ca. 60–70%) und erscheinen deshalb als aktzeptable Option beim Rezidiv.53,54 Zuletzt wurden autologe Schlingen auch als Option nach mehr als zwei erfolglosen konventionellen Schlingen angesehen und hier in einer Arbeit hohe Heilungsraten beschrieben.54

Periurethrales Bulking

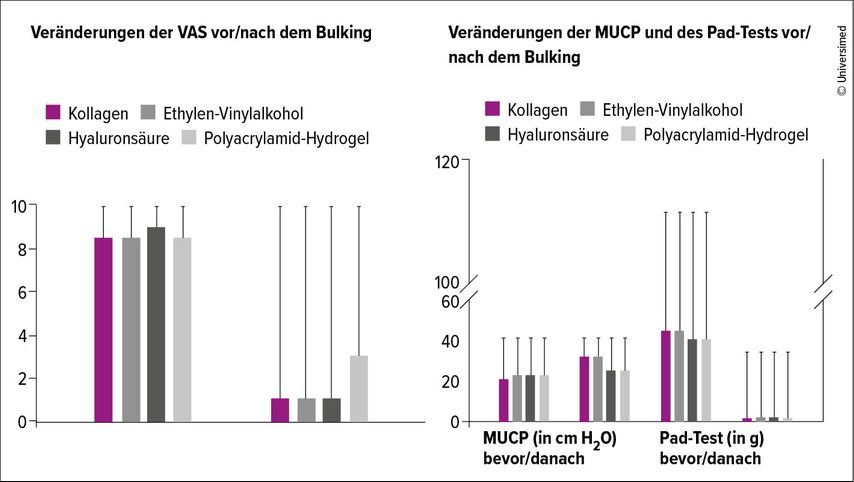

Beim periurethralen Bulking wird ein Füllstoff (derzeit meist Bulkamid = Polyacrylamid-Hydrogel) neben die Harnröhre transurethral submukosal gespritzt. Dadurch wird die Harnröhre mechanisch von aussen eingeengt und die Koaptation bzw. der Widerstand damit erhöht.55 Das Bulking ist effektiv bei Belastungs- und Mischinkontinenz56,57 und wirkt sowohl bei urethraler Hypermobilität als auch (und aufgrund des Wirkmechanismus insbesondere bei) hypotoner Urethra (Abb.3).58,59 Das Bulking zeigt sich gebenüber dem TVT nicht als unterlegen. Dies, weil zwar die Erfolgsrate beim TVT höher ist, aber auch Schmerzen und Komplikationen beim TVT häufiger vorkommen.60–63 Das bedeutet, dass die Heilungsraten zwar mit dem TVT höher sind, aber aufgrund der Morbidität die Patientinnen mit dem Bulking genauso zufrieden sind, weshalb das Bulking auch als veritable First-Line-Therapie angesehen wird.55,64–69 Das Bulking ist in der Rezidivsituation hilfreich,70 und von Vorteil ist auch die Tatsache, dass die Möglichkeit weiterer Inkontinenzoperationen nicht eingeschränkt wird.71,72 Es werden in der Rezidivsituation hohe Heilungs- und Verbesserungsraten von 80–84% angegeben.73

Abb. 3: Periurtethrales Bulking ist effektiv bei Belastungs- und Mischinkontinenz (modifiziert nach Mohr S. et al.)56 VAS = «visual analogue scale», MUCP = «maximum urethral closure pressure»

Künstliche Harnröhrensphinkter

Sie sind auch 50 Jahre nach ihrer Einführung noch nicht weit verbreitet. Sie zeigen zwar gute Kontinenzraten von 73,5–82% auch in der Rezidivsituation, benötigen aber in 30% Revisionen, was der weiten Verbreitung bisher im Wege steht.74,75 Aufgrund der Entwicklungen hin zur laparoskopischen oder robotischen minimalinvasiven Einlagetechnik und der Verbesserungen der Geräte selbst wird ihnen dennoch ein gewisses Potenzial zugeschrieben, das Spektrum der Therapieoptionen bei weiblicher Inkontinenz zu erweitern.76

Ausgedehntere Operationen

Sollten alle Stricke reissen, kann auf ältere Verfahren wie die offenen oder laparoskopischen retropubischen Suspensionstechniken zurückgegriffen werden. Hierbei kann die Urethra stabilisiert werden; entweder am ilio-pectinealen Ligament (Burch) oder an der Symphyse (Marshall Marchetti Krantz). Zu beachten sind jedoch zum einen die langfristigen Konsequenzen, da die Urethra nach diesen Operationen narbig ummauert und immobil wird, was die Therapie von Spätrezidiven erschwert. Zum anderen korrigieren diese Operationen nur die urethrale Hypermobilität, jedoch nicht die hypotone Urethra. Als Ultima Ratio steht die (kontinente) Harnableitung zur Verfügung, worüber die Patientin aufgrund der ausgedehnten OP und den langfristigen Konsequenzen jedoch ausführlich aufgeklärt werden muss.77

Ausblick

In Studien wird zunehmend versucht, die auslösenden Faktoren für ein Inkontinenzrezidiv postoperativ zu identifizieren. Mit dem Wissen um solche Faktoren soll individueller und gezielter das Management im Rezidiv festgelegt werden können. Hierbei werden verschiedene MRI-, Ultraschall- und urodynamische Parameter evaluiert, welche die Entscheidungsfindung erleichtern sollen.34

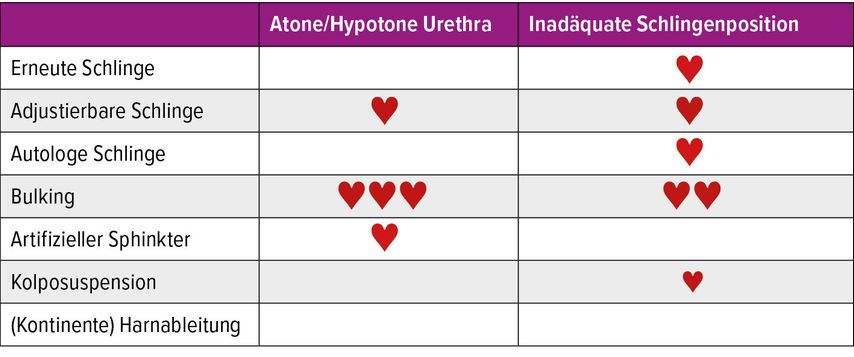

Zusammenfassung

Es stehen in der Rezidivsituation einige Therapieoptionen zur Verfügung, welche individuell mit der betroffenen Patientin besprochen werden können. Tabelle 1 versucht eine vage Abschätzung zum Einsatz der beschriebenen therapeutischen Alternativen.

Literatur:

1 Wu JM: Stress Incontinence in Women. N Engl J Med. 2021; 384(25): 2428-36 2 Hunskaar S et al.: The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int 2004; 93(2): 324-30 3 Kurkijarvi K et al.: Surgery for stress urinary incontinence in Finland 1987-2009. Int Urogynecol J 2016; 27(7): 1021-7 4 Wilkins MF et al. : Lifetime risk of surgery for stress urinary incontinence or pelvic organ prolapse Minerva Ginecol 2017; 69(2): 171-7 5 Blaivas JG et al.: Standards of efficacy for evaluation of treatment outcomes in urinary incontinence: recommendations of the Urodynamic Society. Neurourol Urodyn 1997; 16(3): 145-7 6 Abrams P et al.: The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61(1): 37-49 7 Braga A et al.: Tension-free vaginal tape for treatment of pure urodynamic stress urinary incontinence: efficacy and adverse effects at 17-year follow-up. BJU Int 2018; 122(1): 113-7 8 Serati M et al.: Surgical treatment for female stress urinary incontinence: what is the gold-standard procedure? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009; 20(6): 619-21 9 Davila GW: Nonsurgical outpatient therapies for the management of female stress urinary incontinence: long-term effectiveness and durability. Adv Urol 2011; 2011: 176498 10 Chmaj-Wierzchowska K et al.: Clinical outcomes of mid-urethral sling (MUS) procedures for the treatment of female urinary incontinence: a multicenter study. J Clin Med 2022; 11(22): 6656 11 Ford AA et al.: Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2017; 7(7): CD006375 12 Lee HN et al.: Transurethral injection of bulking agent for treatment of failed mid-urethral sling procedures. Int Urogynecol J 2010; 21: 1479-83 13 Liapis A et al.: Long-term efficacy of tension-free vaginal tape in the management of stress urinary incontinence in women: Efficacy at 5- and 7-year follow-up. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19(11): 1509-12 14 Fialkow M et al.: Reoperation for urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(5): 546.e1-8 15 Kociszewski J et al.: Tape functionality: Sonographic tape characteristics and outcome after TVT incontinence surgery. Neurourol Urodyn 2008; 27(6): 485-90 16 Yang JM et al.: Correlation of morphological alterations and functional impairment of the tension-free vaginal tape obturator procedure. J Urol 2009; 181(1): 211-8 17 Kociszewski J et al.: Tape functionality: Position, change in shape, and outcome after TVT procedure — mid-term results. Int Urogynecol J 2010; 21(7): 795-800 18 Barber MD et al.: Risk factors associated with failure 1 year after retropubic or transobturator midurethral slings. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(6): 666.e1–e7 19 Holmgren C et al.: Long-term results with tension-free vaginal tape on mixed and stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2005; 106(1): 38-43 20 Debodinance P et al.: Tension-free vaginal tape (TVT) in the treatment of urinary stress incontinence: 3 years experience involving 256 operations. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 105(1): 49-58 21 Hellberg D et al.: The very obese woman and the very old woman: Tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(4): 423-9 22 Pugsley H et al.: Morbidity of incontinence surgery in women over 70 years old: A retrospective cohort study. BJOG 2005; 112(6): 786-90 23 Deffieux X et al.: Long-term results of tension-free vaginal tape for female urinary incontinence: Follow up over 6 years. Int J Urol 2007; 14(6): 521-6 24 Muller M et al.: Determinants of success and recurrence after suburetral free tape procedure for female urinary incontinence. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2007; 36(1): 19-29 25 Rafii A et al.: Body mass index and outcome of tension-free vaginal tape. Eur Urol 2003; 43(3): 288-92 26 Rezapour M et al.: Tension-free vaginal tape (TVT) in stress incontinent women with intrinsic sphincter deficiency (ISD) — a long-term follow-up. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001; (Suppl 2): S12–S14 27 Dmochowski RR et al.: Duloxetine versus placebo for the treatment of North American women with stress urinary incontinence. J Urol 2003; 170 (Pt 1): 1259-63 28 Mariappan P et al.: Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005: CD004742 29 Mardiyan Kurniawati E et al.: Role of platelet-rich plasma in pelvic floor disorders: A systematic review Int J Reprod Biomed 2024; 21(12): 957-74 30 Rahn DD et al.: Effects of preoperative intravaginal estrogen on pelvic floor disorder symptoms in postmenopausal women with pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol 2023; 229(3): 309.e1-309.e10 31 Robinson D et al.: Is there enough evidence to justify the use of laser and other thermal therapies in female lower urinary tract dysfunction? Report from the ICI-RS 2019. Neurourol Urodyn 2020; 39 Suppl 3: S140-S147 32 Viereck V, SGGG Expertenbrief #69 2021 33 Ruffolo F et al.: Efficacy and safety of repeated synthetic mid-urethral sling for recurrent stress urinary incontinence: A systematic review and metanalysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2025; 308: 34-46 34 Ockrim J et al.: Which parameters, related to the female urethra and pelvic floor, determine therapy selection for recurrent female stress urinary incontinence: ICI-RS 2023? Neurourol Urodyn 2024; 43(6): 1372-80 35 Bakali E et al.: Interventions for treating recurrent stress urinary incontinence after failed minimally invasive synthetic midurethral tape surgery in women Cochrane Database Syst Rev 2019; 9(9): CD009407 36 Clark L et al.: Proper understanding of recurrent stress urinary incontinence treatment in women (PURSUIT): a randomised controlled trial of endoscopic and surgical treatment. Trials 2022; 23(1): 628 37 Walsh CA: Recurrent stress urinary incontinence after synthetic mid-urethral sling procedures. Curr Opin Obstet Gynecol 2011; 23(5): 355-61 38 Sabadell J et al.: Usefulness of retropubic tape for recurrent stress incontinence after transobturator tape failure. Int Urogynecol J 2011; 22(12): 1543-7 39 Stav K et al.: Repeat synthetic mid urethral sling procedure for women with recurrent stress urinary incontinence. J Urol 2010; 183(1): 241-6 40 Ling Ong H et al.: Repeat retropubic suburethral sling procedure is effective for recurrent female stress urinary incontinence Low Urin Tract Symptoms 2019; 11(2): O89-O92 41 Han JY et al.: Management of recurrent stress urinary incontinence after failed midurethral sling: tape tightening or repeat sling? Int Urogynecol J 2012; 23(9): 1279-84 42 van der Doelen MJ et al.: Results of primary versus recurrent surgery to treat stress urinary incontinence in women. Int Urogynecol J 2015; 26(7): 997-1005 43 Rardin CR et al.: Tension-free vaginal tape: outcomes among women with primary versus recurrent stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2002; 100(5 Pt 1): 893-7 44 Lo TS et al.: Predictors for persistent urodynamic stress incontinence following extensive pelvic reconstructive surgery with and without midurethral sling Int Urogynecol J 2016; 27(3): 399-406 45 Meyer F et al.: Repeat mid-urethral sling for recurrent female stress urinary incontinence Int Urogynecol J 2013; 24(5): 817-22 46 Kim A et al.: Retropubic versus Transobturator Mid Urethral Slings in Patients at High Risk for Recurrent Stress Incontinence: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Urol 2019; 202(1): 132-42 47 Kahn B et al.: Transvaginal Mesh Compared With Native Tissue Repair for Pelvic Organ Prolapse Obstet Gynecol 2022; 139(6): 975-985 48 Sukhikh S et al.: Suburethral Synthetic Adjustment-controlled Tape Compared with Conventional Treatment for Female Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial Eur Urol Focus 2022; 8(5): 1441-7 49 Schmid C et al.: An adjustable sling in the management of recurrent urodynamic stress incontinence after previous failed midurethral tape. Neurourol Urodyn 2010; 29(4): 573-7 50 Errando-Smet C et al.: A re-adjustable sling for female recurrent stress incontinence and intrinsic sphincteric deficiency: Long-term results in 205 patients using the Remeex sling system Neurourol Urodyn 2018; 37(4): 1349-55 51 Amaye-Obu FA, Drutz HP: Surgical management of recurrent stress urinary incontinence: A 12-year experience. Am J Obstet Gynecol 1999; 181: 1296-1307 52 Larouche M et al.: Synthetic vs nonsynthetic slings for female stress and mixed urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis Am J Obstet Gynecol 2024; 231(2): 166-86 53 Parker WP et al.: Autologous fascia pubovaginal slings after prior synthetic anti-incontinence procedures for recurrent incontinence: A multi-institutional prospective comparative analysis to de novo autologous slings assessing objective and subjective cure. Neurourol Urodyn 2016; 35(5): 604-8 54 Chen J et al.: Autologous pubovaginal sling for recurrent stress urinary incontinence after two or more failed synthetic midurethral sling. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2022; 272: 213-6 55 Keegan PE et al.: Periurethral injection therapy for urinary incontinence in women Cochrane Database Syst Rev 2007; 18(3): CD003881 56 Mohr S et al.: Bulking agents: an analysis of 500 cases and review of the literature. Int Urogynecol J 2013; 24(2): 241-7 57 Mohr S et al.: Bulkamid (PAHG) in mixed urinary incontinence: What is the outcome? Int Urogynecol J 2017; 28(11): 1657-61 58 Chapple CR et al.: Stress incontinence injection therapy: what is best for our patients? Eur Urol 2005; 48(4): 552-65 59 Kotb AF et al.: Urethral bulking agents: techniques and outcomes Curr Urol Rep 2009; 10(5): 396-400 60 Itkonen Freitas AM et al.: Quality of life and sexual function after tension-free vaginal tape and polyacrylamide hydrogel injection for primary stress urinary incontinence: 3-year follow-up from a randomized clinical trial.Int Urogynecol J 2023; 34(12): 2977-84 61 Itkonen Freitas AM et al.: Quality of life and sexual function after TVT surgery versus Bulkamid injection for primary stress urinary incontinence: 1 year results from a randomized clinical trial. Int Urogynecol J 2021; 32(3): 595-601 62 Itkonen Freitas AM et al.: Tension-Free Vaginal Tape Surgery versus Polyacrylamide Hydrogel Injection for Primary Stress Urinary Incontinence: A Randomized Clinical Trial. J Urol 2020; 203(2): 372-8 63 Itkonen Freitas AM et al.: Tension-Free Vaginal Tape and Polyacrylamide Hydrogel Injection for Primary Stress Urinary Incontinence: 3-Year Followup from a Randomized Clinical Trial J Urol 2022; 208(3): 658-67 64 Brosche T et al.: Seven-year efficacy and safety outcomes of Bulkamid for the treatment of stress urinary incontinence Neurourol Urodyn. 2021; 40(1): 502-8 65 Lose G et al.: An open multicenter study of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for female stress and mixed urinary incontinence Int Urogynecol J 2010; 21(12): 1471-7 66 Kirchin V et al.: Urethral injection therapy for urinary incontinence in women Cochrane Database Syst Rev 2017; 7(7): CD003881 67 NICE 2019: Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management 68 AUA 2023: Surgical Treatment of female stress urinary incontinence 69 DGGG/OEGGG/SGGG 2022: Diagnosis and Therapy of Female Urinary Incontinence. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k Level, AWMF Registry No. 015/091) 70 Martan A et al.: Transurethral injection of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid(®)) for the treatment of female stress or mixed urinary incontinence. .Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 178: 199-202 71 Koski ME et al.: Safety and efficacy of sling for persistent stress urinary incontinence after bulking injection. Urology 2011; 77(5): 1076-80 72 Mouritsen L et al.: Long-term follow-up after urethral injection with polyacrylamide hydrogel for female stress incontinence Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93(2): 209-12 73 Braga A et al.: Urethral bulking agents for the treatment of recurrent stress urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis Maturitas 2022; 163: 28-37 74 Barthelmes L et al.: Progression to wet gangrene in penile necrosis and calciphylaxis Int Urol Nephrol 2002; 34(2): 231-5 75 Vayleux B et al.: Female urinary incontinence and artificial urinary sphincter: study of efficacy and risk factors for failure and complications Eur Urol 2011; 59(6): 1048-53 76 Peyronnet B et al.: Current Use of the Artificial Urinary Sphincter in Adult Females Curr Urol Rep 2020; 21(12): 53 77 Fichtner J: Follow-up after urinary diversion. Urol Int 1999; 63(1): 40-5

Das könnte Sie auch interessieren:

Phytoöstrogene in der Peri- und Postmenopause

Phytotherapie in der Mitte des Lebens: Wie können pflanzliche Arzneimittel die hormonelle Veränderung wirksam begleiten? Was will die Patientin? Was ist wissenschaftlich erwiesen und was ...

Mental health in the peri- and postmenopause

Menopause is a natural event, which is defined by the final menstrual period and is preceded by many years of “menopausal transition” associated with marked hormonal changes. Although ...

Das Bulboklitoralorgan in der gynäkologischen Praxis

Wohl kein anderes menschliches Organsystem kann auf eine ebenso spannende wie auch verstörende Geschichte zurückblicken wie die Vulva mit ihrer Hauptakteurin, dem Bulboklitoralorgan, das ...