Phytoöstrogene in der Peri- und Postmenopause

Autorin:

Dr.med. Gesa Otti-Rosebrock

Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

Fähigkeitsausweis Phytotherapie Copräsidentin SMGP

Praxis Frauenmedizin, Biel

E-Mail: g.or@praxisfrauenmedizin-biel.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Phytotherapie in der Mitte des Lebens: Wie können pflanzliche Arzneimittel die hormonelle Veränderung wirksam begleiten? Was will die Patientin? Was ist wissenschaftlich erwiesen und was ist meine Erfahrung?

Der Fokus in diesem Beitrag liegt auf den Phytoöstrogenen, die häufig unklar definiert und in Studien umstritten sind (wobei es eine Vielzahl von Studien gibt). Auch unter Fachpersonen stiftensie oft Verwirrung. Mein Ziel ist es, diese etwas zu beseitigen. Auf die bekannten und mittlerweile gut etablierten Klassiker der pflanzlichen Arzneimittel für klimakterische Beschwerden, welche in den Praxisalltag bereits auf breiter Basis Einzug gehalten haben, gehe ich hier nicht näher ein.

Pathophysiologie

Was passiert hormonell in der Peri- und Postmenopause? Nach einem langjährigen weitgehend stabilen Hormonzyklus kommt es durch die langsam versiegende Östrogenproduktion in den Ovarien mit resultierendem Versuch der Hypophyse, diese durch steigendes follikelstimulierendes Hormon (FSH) zu stimulieren, zu starken hormonellen Schwankungen. Häufig macht sich das durch veränderte Blutungsmuster und vor allem durch ein beeinträchtigtes Befinden der Patientinnen bemerkbar. Hierbei kann sich beispielsweise eine «natürliche» Östrogendominanz durch Follikelpersistenz und /oder Progesterondefizit mit Phasen von Östrogenmangeltälern abwechseln. Dieses Auf und Ab des Hormonspiegels macht vielen Frauen sehr zu schaffen. Als Hauptsymptome werden intermittierende Wallungen, Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Gelenkbeschwerden und Gewichtszunahme genannt.

Es ist also an uns, herauszufinden, in welchen Bereichen der höchste Leidensdruck vorhanden ist, um die Frau ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend zu beraten und zu behandeln.

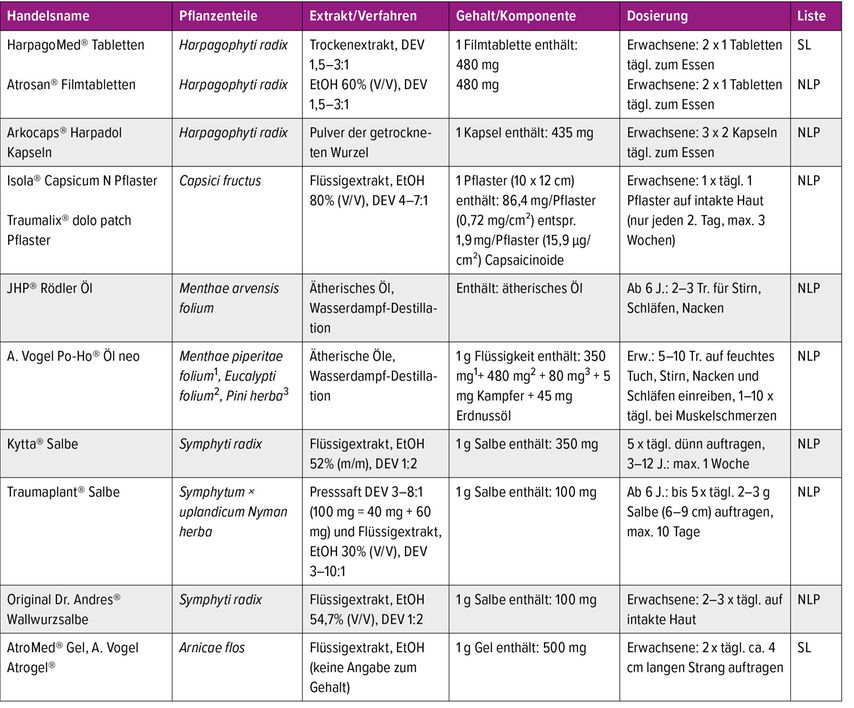

Eine Modifikation des Lifestyles ist unverzichtbar: Gewichtsabnahme bei Übergewicht (>10% des Körpergewichts), Ernährungsumstellung (antiinflammatorisch, Omega-3-Fettsäuren-haltig), genügend Bewegung und Kraft-training führen nachgewiesenermassen zu einer Reduktion von Hitzewallungen und Gelenkbeschwerden. Östrogene haben einen Einfluss auf die Ernährung des Gelenkknorpels. Sie sind daran beteiligt, wie viel Wasser der Körper speichert und wie gut die Gelenkinnenhäute damit versorgt werden. Ein Östrogenabfall macht das Gelenk angreifbarer für Entzündungen und den Knorpel anfälliger für Abnutzung. Neben Phytoöstrogenen bieten sich auch Phytotherapeutika mit antiinflammatorischem Wirkspektrum an (Tab. 1).

Tab. 1: Phytotherapeutika mit antiinflammatorischer Wirkung bei Gelenksbeschwerden (modifiziert nach Falch B et al.: pharmActuel 2024;1:39) EtOH=Ethanol1

Was sind Phytoöstrogene und wo finden wir sie?

Phytoöstrogene sind sekundäre Pflanzenstoffe mit Hormonwirkung, sie sind SERMs («selective estrogene receptor modulators»). Das heisst, dass sie in ihrer Struktur dem 17-β-Östradiol ähneln.

Vorkommen:

-

Isoflavone: Sojamilch, Tofu, Tempeh, Edamame, Kichererbsen, Miso, Natto

-

Lignane: Leinöl (ungefiltert), Leinsamenschrot (frisch geschrotet), Sesamsamen/Sesamöl

-

Coumestane: Rotkleesprossen, Sojasprossen

-

Stilbene: Weintrauben, Blaubeeren, Preiselbeeren

Der Wirkmechanismus entspricht einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Schlüssel ist das Hormon/Phytoöstrogen, das Schloss ist die Körperzelle/der Rezeptor. Der Schlüssel passt in das Schloss, allerdings passt der körpereigene «Hormonschlüssel» besser und ist daher stärker wirksam.

-

Phytoöstrogene und Östrogendominanz: In der Perimenopause mit Follikelpersistenzen haben Frauen passager hohe Östrogenwerte. Phytoöstrogene können die östrogensensitiven Rezeptoren besetzen/blockieren und so zu einer Abschwächung der körpereigenen östrogenen Wirkung führen.

-

Phytoöstrogene und Östogendefizit: Es kann eine leichte östrogene Wirkung erwartet werden.

-

Phytoöstrogene und Mammakarzinom: Als SERMs können sie durchaus auch eine antiöstrogene Wirkung entfalten. Cave: keine Einnahme hochdosierter Phytoöstrogene unter Tamoxifen (Gefahr der Verdrängung von Tamoxifen am Rezeptor).

-

Phytoöstrogene und Xenoöstrogene (Pestizide, Weichmacher [z.B.Petflaschen], Kosmetika, Arzneimittel, Zahncreme…): Minderung der Aufnahme schädlicher Xenoöstrogene durch Blockierung am Rezeptor

Phytoöstrogene und ihre Wirkungen im Stichwortdetail

Linum usitatissimum(Leinsamen) – Lignane:

Antioxidativ, reich an Omega-3-Fettsäuren, antitumoral durch Besetzung der Östrogenrezeptoren und dadurch Schutz vor dem aggressiveren 17-β-Östradiol (Schlüssel-Schloss-Prinzip), Verstärkung der Apoptose von Tumorzellen, Reduktion der Zellproliferation,östrogenes und antiöstrogenes Potenzial. Anwendung: frisch geschrotet, unfiltriertes Öl

Trifolium pratense(Rotklee) und Glycine max (Soja) – Isoflavone:

Antioxidativ, antiinflammatorisch.

Rezeptoraffinität: Östrogenrezeptor beta (ERβ) > Östogenrezeptor alpha (ERα).

Positiver Einfluss auf ZNS (Hitzewallungen), Knochen (Osteoporose) und Herz (koronare Herzkrankheit). Der Nachweis der Wirksamkeit der Isoflavone ist inkonsistent (unterschiedliche Isoflavonquellen, kurze Studiendauer mit kleinen Probandenzahlen, ethnische Unterschiede der Probandinnen, Mikrobiom). Genistein und Daidzein sind für die Wirkung von Sojaisoflavonen verantwortlich. Daidzein wird zu (S)-Equol metabolisiert, wobei nur 30–50% der Menschen die dafür notwendige Darmbakterienflora haben. Dosierungsempfehlung: 50–60mg Isoflavonextrakt/Tag oder 30mg Genistein/Tag. Isoflavone sind gut verträglich. Therapeutische Effekte sind bei entsprechender Dosierung nach mehreren Wochen zu erwarten. Cave: Bei Einnahme isolierter Isoflavone in hoher Dosis (100mg) unter Tamoxifen kommt es evtl. zur Abschwächung der Wirkung von Tamoxifen durch Bindung am gleichen Rezeptor. Moderater nutritiver Konsum wird als unbedenklich eingestuft.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch ein paar Worte zu Mythen und Fakten bezüglich westlicher versus asiatische Ernährungsgewohnheiten und deren Einfluss auf Hitzewallungen und Mammakarzinom erwähnen.

Weiterbildungsmöglichkeiten der SMGP

Weiterbildung in Phytotherapie bietet die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie SMGP/SSPM, https://smgp-sspm.ch , ganzjährig an. Seit 2025 bietet die SMGP zusätzlich eine spezielle Phyto-Gyn-Ausbildung an.

Wir freuen uns darauf, Sie gut zu informieren und weiterzubilden, damit Sie den Bedürfnissen Ihrer Patient:innen und dem Schutz der Umwelt noch besser nachkommen können.

In Asien ist Soja mit Isoflavonplasmakonzentrationen von ca. 25–50mg/d Bestandteil der täglichen traditionellen Ernährung. In Europa sind es lediglich <2mg/d. Ein reduziertes Auftreten von Hitzewallungen sowie eine geringere Inzidenz von Mammakarzinomen wurden beobachtet, wenn die asiatische Ernährungsweise bereits in der Neonatalperiode oder vor Einsetzen der Pubertät etabliert war. Eine Hypothese dazu lautet: Genistein (Isoflavon) induziert eine früh- bzw. vorzeitige Ausdifferenzierung des Brustdrüsengewebes, das dann auf chemische Kanzerogene weniger empfindlich reagiert. Bei späterem Einnahmestart fällt diese Schutzwirkung weg.

Humulus lupulus (Hopfen) – 8-Prenylnaringenin (8-PN)

Nachweislich die potenteste östrogene Substanz in vitro. Aktuell ist kein Arzneimittel mit dieser Indikation verfügbar, weitere Studien wären wünschenswert und erforderlich. Gut dokumentiert ist die Wirkung des Hopfens hingegen als Beruhigungs- und schlafförderndes Arzneimittel.

Neurotransmitter

Eine weitere Stoffklasse, die gerne in der Peri- und Postmenopause eingesetzt wird, sind Neurotransmitter. Hierbei handelt es sich um biochemische Stoffe, welche Reize von einer Nervenzelle zu einer anderen (Nerven-)Zelle weitergeben, verstärken oder modulieren. Sie sind keine SERMs und finden bei Mammakarzinomen auf hohem Evidenzlevel bei klimakterischen Beschwerden Anwendung (z.B.Cimicifuga racemosa, Salvia officinalis).

Neurotransmittermodulatoren im Stichwortdetail

Cimicifuga racemosa (Traubensilberkerze) – Evidenzlevel 1a:

Die Traubensilberkerze gehört zur Familie der Ranunculaceae (Hahnenfussgewächse) und ist ursprünglich im Osten Nordamerikas beheimatet.

Droge: Cimicifugae racemosae rhizoma. Wirkmechanismus: antioxidative, antiinflammatorische, serotonerge und dopaminerge Effekte v.a. über Modulation von Neurotransmittern. Klinische Datenlage: Ein Review von 35 Studien und eine Metaanalyse (n=13 492 Frauen) zuCimicifuga-racemosa-Extrakten belegen deren Effizienz und eine gute bis sehr gute Sicherheit im Allgemeinen in Bezug auf östrogensensitive Organe und die Leber. Pharmako-epidemiologische Kohortenstudie und ein Review zeigen eine sichere Anwendung bei Frauen mit Mammakarzinom. Diese Arzneipflanze zählt zu den am häufigsten verwendeten und am besten untersuchten pflanzlichen Arzneimitteln zur Behandlung menopausaler Hitzewallungen.

Salvia officinalis (Salbei) – Evidenzlevel 2:

Salbei hat im Rahmen der Menopause eine zentralnervöse Wirkung auf Neurotransmitter. Es handelt sich dabei hauptsächlich um traditionell überliefertes Wissen. Droge: Arzneimittel/Tee/Tinktur/Waschungen (mit kaltem Salbeitee). Wirkung: signifikante Wirkung bei klimakterischen Beschwerden –Hitzewallungen, Schwitzen, Müdigkeit, geistiger Erschöpfung, Schlafstörungen.

Fazit

Es gibt viel überliefertes, traditionelles Wissen zu Pflanzen, die Phytoöstrogene enthalten,sowie auch zu Neurotransmittermodulatoren. Darüber hinaus liegt auf rationaler Ebene ein gut dokumentierter Wissensstand aus Studien mit unterschiedlichen Evidenzniveaus vor. Hieraus ergeben sich die Indikationen zum Einsatz von pflanzlichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Wir werden uns zusehends damit abfinden müssen, dass wir neben dem rationalen Wissen auch auf das Erfahrungswissen vertrauen sollten. Es wird nicht umsetzbar bzw. bezahlbar sein, mit grossen Studien aus der Praxiserfahrung stammendes Wissen zu „legitimieren“, wie es immer wieder gefordert wird.

Sehr oft habe ich am diesjährigen Kongress der SGGG das Wort „off-label“ gehört. Die Schulmedizin setzt Medikamente oft in Bereichen ein, die über die offiziell zugelassenen und durch die Swissmedic geprüften Indikationen hinausgehen. Warum? Weil selbst in der Schulmedizin nicht immer die Möglichkeit besteht, für eine zusätzliche, sinnvolle Anwendung neue und repräsentative Studien umzusetzen. Ich bin überrascht, wie grosszügig «off-label» verschrieben wird, und dankbar, wenn ich auf Jahrtausende überliefertes, sicheres, traditionelles Wissen zurückgreifen kann.Somit schliesse ich mit dem Satz: «Das für die Patientin Gute ist wichtiger als das statistisch Richtige.»

Literatur:

Bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Evidenz, Anwendungen und Realitätscheck

Die Präimplantationsdiagnostik (PGT) hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem integralen Bestandteil der assistierten Reproduktionsmedizin entwickelt und bietet Paaren mit ...

Abnorme uterine Blutung in der Adoleszenz

Verstärkte Menstruationsblutungen gehören zu den häufigsten gynäkologischen Beschwerden bei jugendlichen Mädchen. Bei einem relevanten Anteil liegen bisher unerkannte Blutgerinnungs- ...

Muss das duktale Carcinoma in situ noch operativ behandelt werden?

Das duktale Carcinoma in situ (DCIS) ist ein möglicher Vorläufer des invasiven Mammakarzinoms, wird jedoch zunehmend als heterogene Entität erkannt, sodass eine Standardtherapie mit ...