Die Perspektive der Ärzt:innen in Ausbildung

Autorin:

Evelin Beizermann

Past-President Junges Forum SGGG

Oberärztin GZO Wetzikon

E-Mail: evelin.beizermann@gzo.ch

In einer Zeit zunehmender Herausforderungen im Gesundheitswesen verändern sich auch das Selbstverständnis und die Arbeitsrealität junger Ärzt:innen in Ausbildung – insbesondere in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Die FARBEN-Studie der Jungen Foren DGGG, OEGGG und SGGG gibt spannende Einblicke in Wünsche, Belastungen und Perspektiven der nächsten Generation von Mediziner:innen. Zahlreiche Schlagzeilen und nicht zuletzt die viel beachtete polarisierende Umfrage der Neuen Zürcher Zeitung verdeutlichen, dass dieses Thema zunehmend an Relevanz gewinnt und verstärkte gesellschaftliche Aufmerksamkeit verlangt. Im Folgenden werden einige zentrale Punkte dargestellt, die am diesjährigen SGGG-Jahreskongress vom Jungen Forum im Rahmen des Workshops «Mental Health and Resiliance» präsentiert und zur Diskussion gestellt wurden.

Arbeitszeitmodelle im Fokus

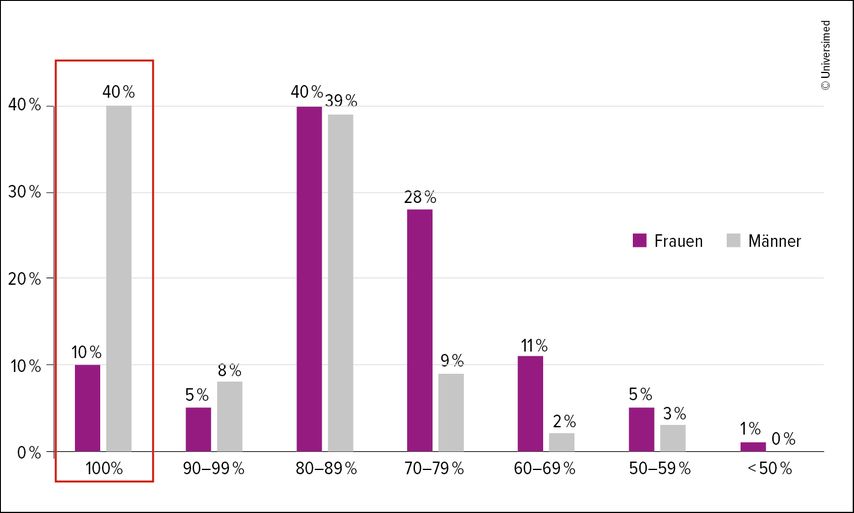

Eine zentrale Erkenntnis der «FAvorisierte aRBeitszeitmodelle in der GyNäkologie (FARBEN)-Studie»1ist die starke Diversität in den bevorzugten Arbeitszeitmodellen. Während männliche Ärzte signifikant häufiger eine Vollzeitanstellung anstreben, tendieren Frauen stärker zu Teilzeitmodellen – häufig in Kombination mit einem Wechsel in die angestellte Praxis (Abb. 1 und 2). Dies reflektiert nicht nur veränderte Lebensentwürfe, sondern auch den Bedarf nach strukturellen Anpassungen innerhalb des Systems.

Abb. 1: Bevorzugtes Arbeitszeitmodell aller Teilnehmenden, kategorisiert nach Geschlecht (modifiziert nach Tauber N et al. 2025)1

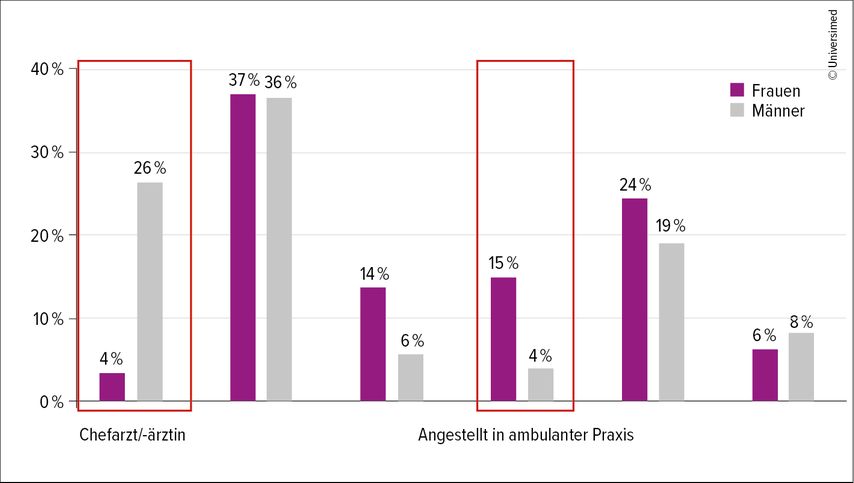

Abb. 2: Männer streben signifikant häufiger als Frauen eine chefärztliche Position an (modifiziert nach Tauber N et al.)1

Karriereziele – Wunsch und Wirklichkeit

Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied zeigt sich bei den beruflichen Zielsetzungen: Signifikant mehr Männer als Frauen streben eine Chefarztposition an. Gleichzeitig äussert eine grosse Zahl junger Ärztinnen den Wunsch, langfristig im angestellten Praxisumfeld statt der Selbstständigkeit zu arbeiten (Abb.2). Dies wirft grundlegende Fragen nach der Notwendigkeit gezielter Frauenförderung auf und lenkt zugleich den Blick auf bestehende strukturelle Barrieren im Kliniksystem wie etwa ungleiche Karrierechancen oder fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Belastung und Ausstiegsüberlegungen

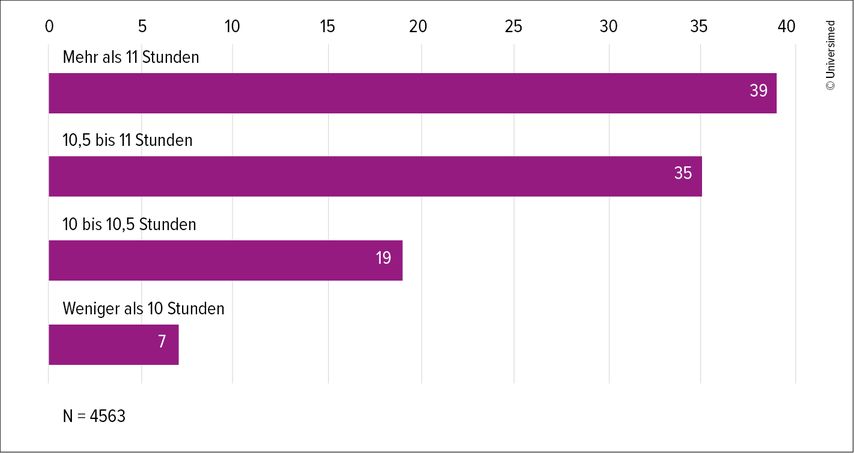

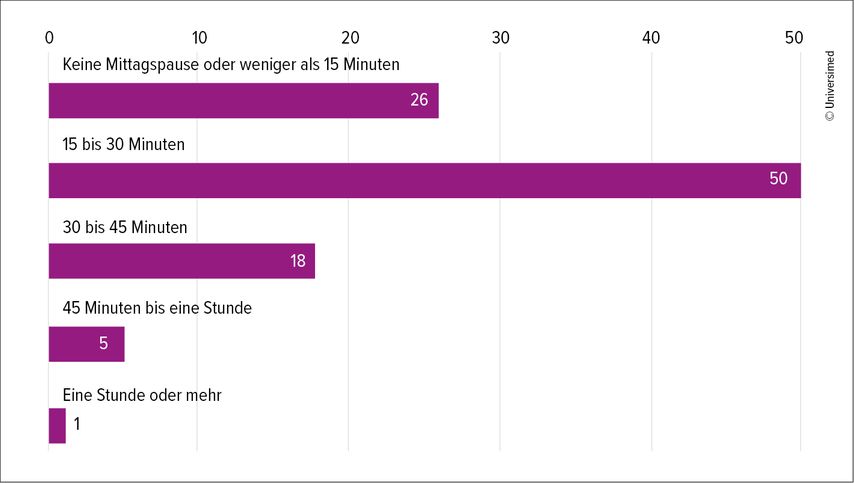

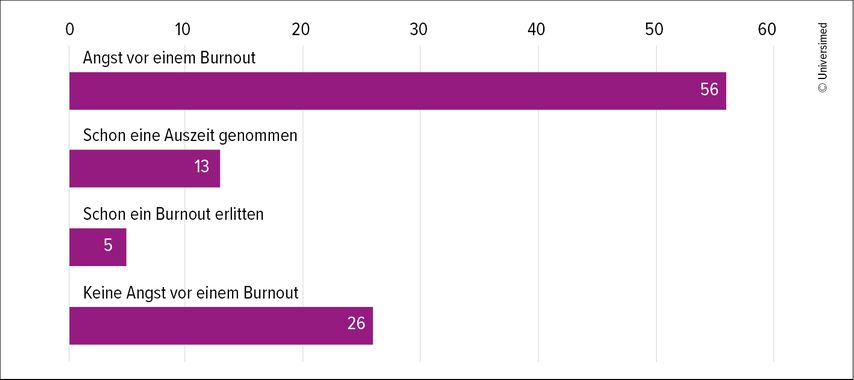

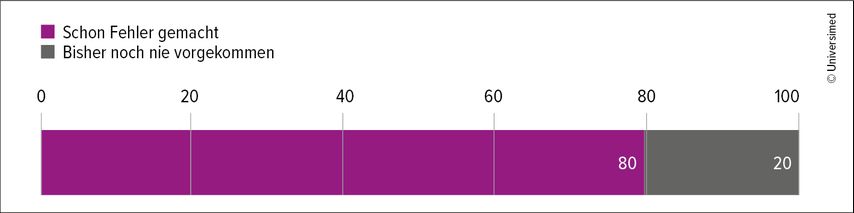

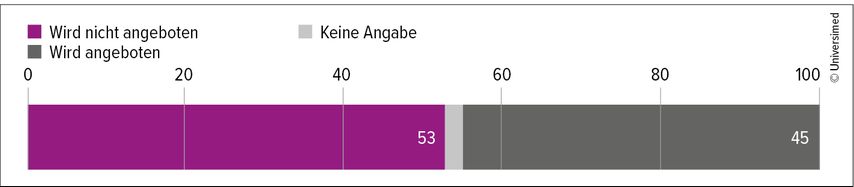

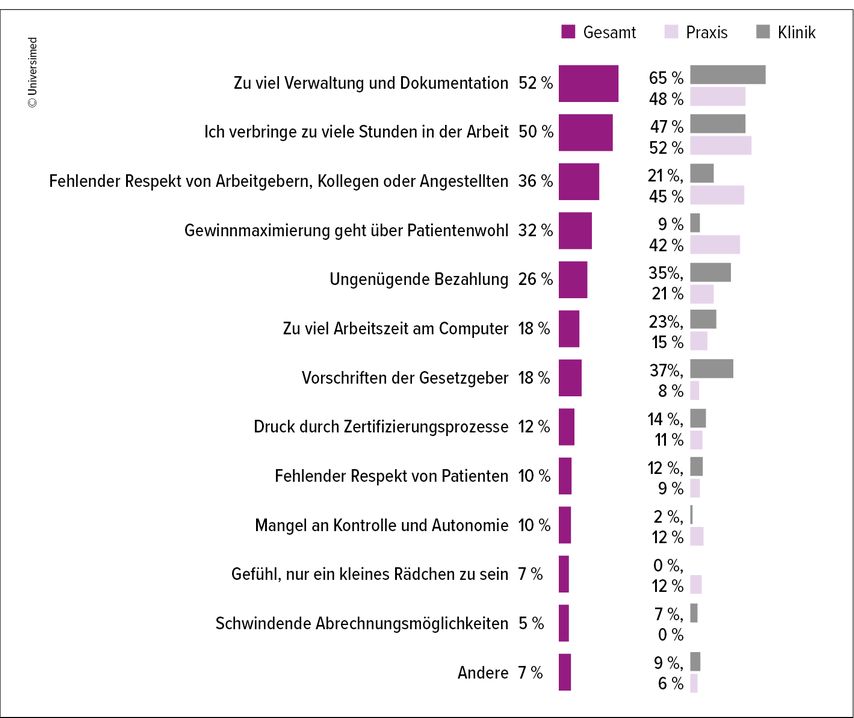

Ergebnisse einer Umfrage der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) verdeutlichen die hohe Belastung im Klinikalltag (Abb. 3, 4 und 5).2 Über 80% der Befragten gaben an, bereits berufliche Fehler gemacht zu haben, häufig unter Zeitdruck oder aus Erschöpfung (Abb.5). Die Weiterbildung kommt dabei zu kurz: Über die Hälfte der Ärzt:innen haben keinen Zugang zu strukturierten Weiterbildungsangeboten, fast ebenso viele berichten, keine Zeit zu haben, diese wahrzunehmen, falls das Angebot vorhanden sei (Abb. 6). Alarmierend ist auch, dass rund 70% der jungen Mediziner:innen bereits konkret darüber nachgedacht haben, den Arztberuf aufzugeben. Der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) berichtet gar von über 10% tatsächlichen Aussteiger:innen – mit enormen finanziellen und organisatorischen Konsequenzen für das System.3

Abb. 4: 76 % der Ärzt:innen haben maximal eine halbe Stunde Mittagspause – und über ein Viertel sogar gar keine richtige Pause (modifiziert nach NZZ 2023)2

Burnout als wachsende Bedrohung

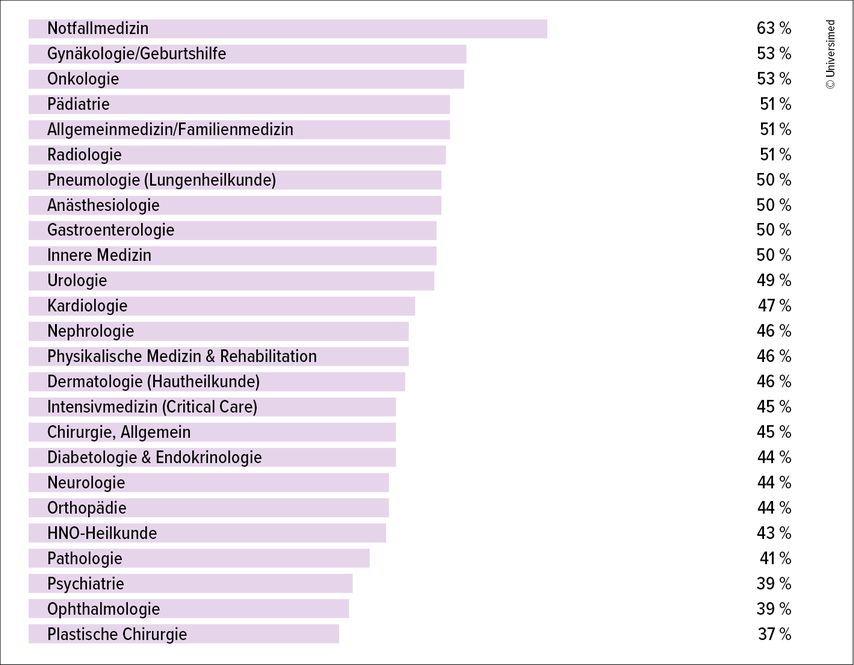

Aktuelle Untersuchungen – insbesondere die Medscape Physician Burnout & Depression Reports4 – belegen einen anhaltenden Anstieg des Burnouts bei Ärzt:innen (Abb. 8). Im neuesten Report von Anfang 2024 lag die Burnout-Rate bei 49% (gegenüber 53% 2023, 47% 2021 und 26% 2018). Die Haupttreiber bleiben seit Jahren unverändert: 62% nennen bürokratische Aufgaben, gefolgt von 41%, die die zu langen Arbeitszeiten nennen, und 40% die mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte oder Kolleg:innen anführen.

Abb. 6:Ein Grossteil der Befragten gab an, bereits berufliche Fehler gemacht zu haben (modifiziert nach NZZ 2023)2

Abb. 7: Über die Hälfte der Ärzt:innen haben keinen Zugang zu strukturierten Weiterbildungsangeboten (modifiziert nach NZZ 2023)2

Abb. 8: Burnout-Raten nach Fachrichtungen (modifiziert nach Medscape National Physician Burnout & Depression Report 2024)4

Eine weitere wichtige Ursache ist das Effort–Reward-Imbalance-Modell: Fehlende Anerkennung – ob finanziell, karrierebezogen oder sozial – lässt Ärzt:innen ihre Leistung als nicht adäquat honoriert empfinden und erhöht das Burnout-Risiko.

Besonders betroffen sind junge und weibliche Ärzt:innen. Jüngere Kolleg:innen erleben Stress bereits in der Facharztausbildung, während ältere Ärzt:innen öfter unter mangelnder Unterstützung, fehlenden Mentoring-Strukturen und Work-Life-Konflikten leiden – das erklärt höhere Burnout-Quoten in diesen Gruppen.

Handlungsempfehlungen für ein zukunftsfähiges Arbeitsumfeld

Aus den vorliegenden Daten lassen sich klare Forderungen und Empfehlungen ableiten, um die Attraktivität des Fachgebiets zu erhalten und die gesundheitliche Stabilität des ärztlichen Personals zu fördern:

-

Personalaufstockung und Aufgabenverteilung: Die zunehmende Teilzeitquote, insbesondere in der klinischen Gynäkologie, erfordert eine vorausschauende Personalplanung mit realistischen Stellenschlüsseln.

-

Erweiterung von Kinderbetreuungsangeboten: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur ein gesellschaftspolitisches Anliegen, sondern auch eine medizinische Notwendigkeit.

-

Gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen: Mentoring-Programme, transparente Karrierestrukturen und strukturelle Chancengleichheit müssen institutionell verankert werden.

-

Bürokratieabbau: Die ärztliche Tätigkeit sollte durch administrative Entlastung – etwa durch Digitalisierung und medizinische Assistenzberufe – wieder stärker auf die Patient:innenversorgung ausgerichtet werden.

-

Flexible Arbeitszeitmodelle: Individuelle Lebensphasen müssen sich im Schicht- und Dienstplan abbilden lassen, ohne berufliche Nachteile zu verursachen.

-

Prävention und Resilienzförderung: Massnahmen zur Stressbewältigung, psychosoziale Unterstützung und Burnout-Prävention sollten systematisch implementiert und aktiv beworben werden.

-

Stärkung der Weiterbildung: Die medizinische Fort- und Weiterbildung muss sowohl organisatorisch als auch zeitlich im Arbeitsalltag fest verankert werden, um Qualität und Motivation zu sichern.

Fazit

Die Gynäkologie und Geburtshilfe steht nicht nur vor medizinischen, sondern auch vor tiefgreifenden strukturellen und kulturellen Herausforderungen. Die Perspektive der Ärzt:innen in Weiterbildung zeigt deutlich, wo Handlungsbedarf besteht. Nur durch gezielte Reformen können die Attraktivität des Fachgebiets und die langfristige Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung gewährleistet werden. Der Schlüssel liegt in der ernsthaften Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der nächsten Generation – nicht als Reaktion auf den Personalmangel, sondern als strategische Investition in die Zukunft unseres Gesundheitswesens.

Erfreulicherweise werden die bestehenden Herausforderungen zunehmend klar benannt und offen in Fachkreisen diskutiert. Diese Auseinandersetzung ist ein entscheidender erster Schritt, um nachhaltige Verbesserungen einzuleiten. Erste Reformansätze sind bereits sichtbar: Zahlreiche Kliniken experimentieren mit innovativen Arbeitszeitmodellen wie Jobsharing oder der 42+4-Stunden-Woche, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu fördern und die Attraktivität ärztlicher Tätigkeiten langfristig zu sichern. Auch wenn diese Massnahmen bislang noch nicht flächendeckend etabliert sind, signalisieren sie einen wichtigen kulturellen Wandel im Kliniksystem. Sie geben Anlass zur Hoffnung, dass sich Arbeitsbedingungen, Karrierewege und Lebensqualität von Ärzt:innen in den kommenden Jahren substanziell verbessern werden.

Literatur:

1 Tauber N et al.: Preferred working time models and equal opportunities in gynecology and obstetrics: Results of the systematic trinational FARBEN survey. Geburtshilfe Frauenheilkd 2025;85(3):311-322 2 Neue Zürcher Zeitung: https://www.nzz.ch/zuerich/umfrage-mit-assistenzaerzten-burnouts-und-buerokratie-im-spital-ld.1722170 3 https://vsao.ch/wp-content/uploads/2019/11/Schlussbericht-Studie-Berufsausstieg-2016_DE.pdf 4 https://www.medscape.com/slideshow/2024-lifestyle-burnout-6016865 5 https://deutsch.medscape.com/diashow/49000679

Das könnte Sie auch interessieren:

Parvovirus B19 in der Schwangerschaft

Parvovirus B19 ist ein oft unterschätzter Erreger mit potenziell gravierenden Folgen für Mutter und Kind. Während viele Infektionen symptomlos verlaufen, kann das Virus in der ...

Management der Hypertonie in der Schwangerschaft

Hypertensive Erkrankungen treten bei 6–8% aller Schwangerschaften auf und sind eine der wesentlichen Ursachen für mütterliche und perinatale Morbidität und Mortalität. Dabei lassen sich ...

Amenorrhö in der Adoleszenz

Ein Meilenstein in der weiblichen Entwicklung ist das Eintreten der ersten Periodenblutung, der Menarche. Bleibt diese in der Adoleszenz aus, sollten weitere Abklärungen zur ...