Amenorrhö in der Adoleszenz

Autorin:

Dr. med. Larissa Greive

Ostschweizer Kinderspital

St.Gallen

E-Mail: larissa.greive@h-och.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein Meilenstein in der weiblichen Entwicklung ist das Eintreten der ersten Periodenblutung, der Menarche. Bleibt diese in der Adoleszenz aus, sollten weitere Abklärungen zur Ursachensuche erfolgen. In diesem Artikel werden drei wichtige Differenzialdiagnosen mit Diagnostik und Therapie vorgestellt.

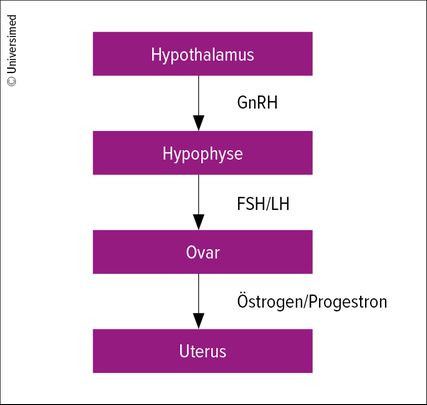

Etwa zwei Jahre nach der Thelarche ist mit einer ersten Menstruationsblutung zu rechnen. In den letzten Jahrzehnten zeigt sich ein Trend zu einem früheren Eintreten der Menarche. So haben Mädchen heutzutage im Durchschnitt mit 12,3 Jahren ihre Menarche. Was genau den Beginn der Pubertät auslöst, ist weiterhin unklar. Das Ausschütten von GnRH (Gonadotropin-releasing-Hormon) aus dem Hypothalamus stimuliert die Hypophyse zum Freisetzen von LH (luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikel-stimulierendes Hormon). Diese stimulieren die Ovarien und bewirken eine Ausschüttung von Östrogen und Progesteron. Dadurch beginnen das Brustwachstum sowie der Weissfluss und es kommt schliesslich zur Menarche. Der Regelkreis ist etwas komplexer als in Abbildung 1 dargestellt und unterliegt pulsatilen Schwankungen sowie diversen Rückkopplungsmechanismen. Wenn dieser Regelkreis an einer Stelle gestört wird, können Zyklusstörungen auftreten.

Nach WHO liegt eine Eumenorrhö vor, wenn der Zyklus regelmässig zwischen 24 und 38 Tagen mit einer Schwankung von ein bis zwei Tagen einsetzt und nicht länger als sieben Tage andauert. Zu den Zyklusstörungen gehört auch das Ausbleiben der Periodenblutung, die Amenorrhö.

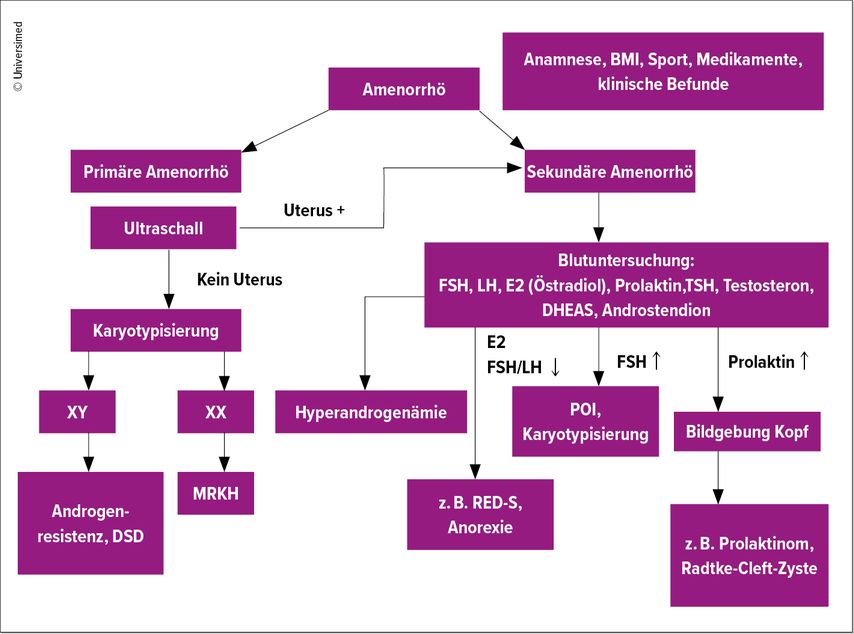

Eine primäre Amenorrhö liegt vor, wenn die Menarche mit 15 Jahren noch nicht eingetreten ist oder die Blutung nach Beginn der Thelarche länger als zwei Jahre ausbleibt.

Davon abzugrenzen ist eine sekundäre Amenorrhö, bei der nach der Menarche im Verlauf die Blutung länger als drei Monate aussetzt.

In beiden Fällen sind zusätzliche diagnostische Massnahmen erforderlich.

Diagnostik

Die diagnostischen Schritte umfassen eine genaue Anamnese mit körperlicher Untersuchung hinsichtlich sekundärer Geschlechtsmerkmale (Pubesbehaarung und Brustentwicklung), Körpergrösse und -gewicht sowie einen transabdominalen Ultraschall und eine Medikamentenanamnese. Der Bedarf an Verhütungsmitteln sollte miterfasst werden. Ein Schwangerschaftstest zum Ausschluss einer Schwangerschaft gehört auch zur Diagnostik. Im Rahmen der Familienanamnese wird unter anderem nach dem Menarchealter der Mutter und der ersten Rasur vom Vater gefragt, um eine konstitutionelle Entwicklungsverzögerung (KEV) zu erfassen.

Im Zuge einer Blutuntersuchung erfolgt unter anderem die Bestimmung der Gonadotropine, darunter FSH und LH, sowie von Estradiol. Ergänzend werden Prolaktin, Testosteron, DHEAS und Androstendion analysiert. Idealerweise erfolgt die Blutentnahme am 3.–5. Zyklustag, da hierfür Referenzwerte bekannt sind. Ist der Zeitpunkt einer nächsten Blutung ungewiss, kann bei einem im Ultraschall atrophen Endometrium (<5mm) oder nach einem Gestagentest (Abbruchblutung nach Einnahme eines oralen Gestagens über zehn Tage) die Blutentnahme erfolgen.

Differenzialdiagnosen

Je nach Ergebnis zeigen sich verschiedene Krankheitsbilder als Ursache.

Ein mögliches Krankheitsbild kann eine Müllergang-Anomalie mit Uterusaplasie, ein sogenanntes Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser(MRKH)-Syndrom, sein. Hierbei tritt eine primäre Amenorrhö nach Ausbilden der normalen sekundären Geschlechtsmerkmale ein. Die Prävalenz liegt bei 1:5000 Mädchen. Im Ultraschall lässt sich bei meist unauffälligen Ovarien keine Uterusanlage darstellen. In der Blutentnahme zeigen sich normale Hormonwerte, da die Ovarien regelrecht angelegt sind und ihre Funktion aufgenommen haben. Dies wird an der Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale sichtbar.

Als therapeutischer Schritt sollte eine enge (auch psychologische) Begleitung erfolgen. Eine penetrative Sexualität kann häufig je nach Ausbildung der Vagina nicht möglich sein, sodass eine Anleitung zur Dilatationstherapie oder die operative Therapie in einem Zentrum besprochen werden sollte.

Fällt in der Blutentnahme eine Hyperprolaktinämie auf, die ohne erkennbare Stressoren reproduzierbar ist, sollte je nach Erhöhung eine Abklärung mittels Schädel-MRT angeschlossen werden. Zyklusstörungen und/oder Galaktorrhö können ein Hinweis auf Befunde im Bereich der Hypophyse sein. Zusätzlich können Kopfschmerzen oder Gesichtsfeldeinschränkungen auftreten. Eine Einbeziehung einer Ophthalmologin oder eines Ophthalomologen ist sinnvoll, da ein Tumor auf das Chiasma opticum drücken können. Mögliche organische Ursachen sind ein Prolaktinom oder eine Rathke-Cleft-Zyste.

Beim Prolaktinom wird ein Mikro- (<10mm) von einem Makroprolaktinom (>10mm) unterschieden. Prolaktinome sind hormonell aktiv und lösen eine Prolaktinausschüttung aus. Bei Mikroprolaktinomen kann eine medikamentöse Therapie mit Dopaminagonisten (z.B. Cabergolin) erfolgen, Makroprolaktinome bedürfen einer operativen Therapie durch eine Neurochirurgin oder einen Neurochirurgen.

Die Rathke-Cleft-Zyste ist eine kongenitale Flüssigkeitsansammlung in der Nähe der Hypophyse, die Raumforderung kann auf die Bereiche der Hypophyse drücken und damit eine Hormonausschüttung begünstigen. Die Therapie erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die anderen Hormonachsen sollten unbedingt mit abgeklärt werden, um mögliche Nebenbefunde zu erfassen.

Die Kontrollen sollten klinisch und laborchemisch alle drei Monate erfolgen. Ein MRT des Schädels zur Verlaufsbeurteilung ist nach sechs Monaten bis zu einem Jahr zu erwägen.

Als drittes Krankheitsbild wird auf die Anorexia nervosa eingegangen. Die Prävalenz liegt in der Schweiz bei 1,2% und erfährt einen Krankheitspeak im Alter von 15–25 Jahren. Bei einem Body-Mass-Index (BMI) <18,5kg/m2 (ICD-11) liegt eine relevante Unterernährung vor. Primär erfolgt die Behandlung psychotherapeutisch. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, die über Jahre andauern und Auswirkungen auf diverse Organsysteme haben kann. Die gynäkologischen Aspekte umfassen die ausbleibende Periodenblutung im Verlauf der Erkrankung und den fehlenden Aufbau der «peak bone mass» in der Adoleszenz. Es kommt zur Downregulation des hormonellen Systems mit immer stärkererGewichtsabnahme. Laborchemisch zeigt sich ein hypogonadotroper Hypogonadismus. Wann die Periode wieder einsetzt, scheint unter anderem vom minimalen BMI abhängig zu sein. fT3 hat als Laborparameter eine zusätzliche Aussagekraft. Wichtig bei der Behandlung sind die Krankheitseinsicht und Normalisierung des Körpergewichts.

Therapie

Viele Mädchen zeigen einen Wunsch nach normaler Menstruationsblutung, womit die Motivation zur Gewichtszunahme verstärkt wird. Die Gabe einer oralen Kombinationspille kann die Mädchen in falscher Sicherheit wiegen und sollte nur bei Kontrazeptionswunsch erwogen werden. Ausserdem ist eine transdermale Östrogensubstitution einer oralen Gabe hinsichtlich der Knochengesundheit überlegen. Die Substitution sollte nach sechs bis zwölf Monaten Amenorrhö in langsam steigender Dosierung besprochen werden, damit die pubertären Entwicklungsschritte durchlaufen werden. Je nach Verträglichkeit wird die Dosis über ca. ein Jahr gesteigert. Nach sonografischer Verlaufsbeurteilung wird im Verlauf der Östrogensubstitution eine Gestagentherapie zum Schutz des Endometriums (Endometriumhemmdosis) ergänzt.

Ein langfristiges Problem bei Anorexie ist das erhöhte Risiko sogenannter osteoporosetypischer Frakturen, insbesondere an Hüfte, Wirbelsäule und Femur. Das Risiko liegt auch im Verlauf des Lebens noch höher als in der Vergleichsgruppe (40%), konnte aber in den letzten 20 Jahren, vermutlich durch die häufigere Anwendung einer (transdermalen) Östrogensubstitution, gesenkt werden. Dies unterstreicht die Relevanz dieser Substitution.

Fazit

Das Ausbleiben der Periodenblutung in der Adoleszenz erfordert eine differenzialdiagnostische Abklärung, deren Umfang von den jeweiligen Untersuchungsergebnissen abhängt und häufig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie individuell angepasste Therapieansätze notwendig macht. Der gesamte Abschnitt zur Hyperandrogenämie als Ursache wurde ausgelassen; erwähnt wird jedoch weiterhin die Differenzialdiagnose einer prämaturen Ovarialinsuffizienz (POI), die auch bei jungen Patientinnen bedacht werden muss und diagnostisch typischerweise durch deutlich erhöhte Gonadotropinwerte auffällt.

Literatur:

• AWMF-Leitlinie: Diagnostik und Behandlung der Essstörungen. 2018 • Cacciatore C et al.: Body weight variation is not an independent factor in the determination of functional hypothalamic amenorrhea in anorexia nervosa. J Endocrinol Invest 2024; 47(4): 903-11 • Cartwright B et al.: Hormone replacement therapy versus the combined oral contraceptive pill in premature ovarian failure: a randomized controlled trial of the effects on bone mineral density. JCEM 2016; 101(9): 3497-505 • Drahts R, Isenschmid B: Anorexie bei Mädchen und Auswirkungen in der Jugendzeit. Gynäkologie 2024; 4-5: 30-4 • Søeby M et al.: Fracture risk in patients with anorexia nervosa over a 40-year period. J Bone Miner Res 2023; 38(11): 1586-93

Das könnte Sie auch interessieren:

Parvovirus B19 in der Schwangerschaft

Parvovirus B19 ist ein oft unterschätzter Erreger mit potenziell gravierenden Folgen für Mutter und Kind. Während viele Infektionen symptomlos verlaufen, kann das Virus in der ...

Management der Hypertonie in der Schwangerschaft

Hypertensive Erkrankungen treten bei 6–8% aller Schwangerschaften auf und sind eine der wesentlichen Ursachen für mütterliche und perinatale Morbidität und Mortalität. Dabei lassen sich ...

Die Perspektive der Ärzt:innen in Ausbildung

In einer Zeit zunehmender Herausforderungen im Gesundheitswesen verändern sich auch das Selbstverständnis und die Arbeitsrealität junger Ärzt:innen in Ausbildung – insbesondere in der ...