Neue Guidelines, Expertenbriefe und Empfehlungen für die Praxis

Bericht:

Claudia Benetti

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein breites Themenspektrum, gebündeltes Expertenwissen und Neues für die Praxis – das prägte auch dieses Jahr den Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) in Genf. Einige Highlights sind im Bericht zusammengefasst.

Für eine hormonfreie Verhütung sind heute verschiedene Intrauterinpessare (IUP) mit Kupfer auf dem Markt. Neben den klassischen T-förmigen Spiralen gibt es in der Schweiz ovalförmige Multiload IUPs, Devices mit Goldzusatz sowie rahmenlose Spiralen wie Kupferkette und Kupferball.

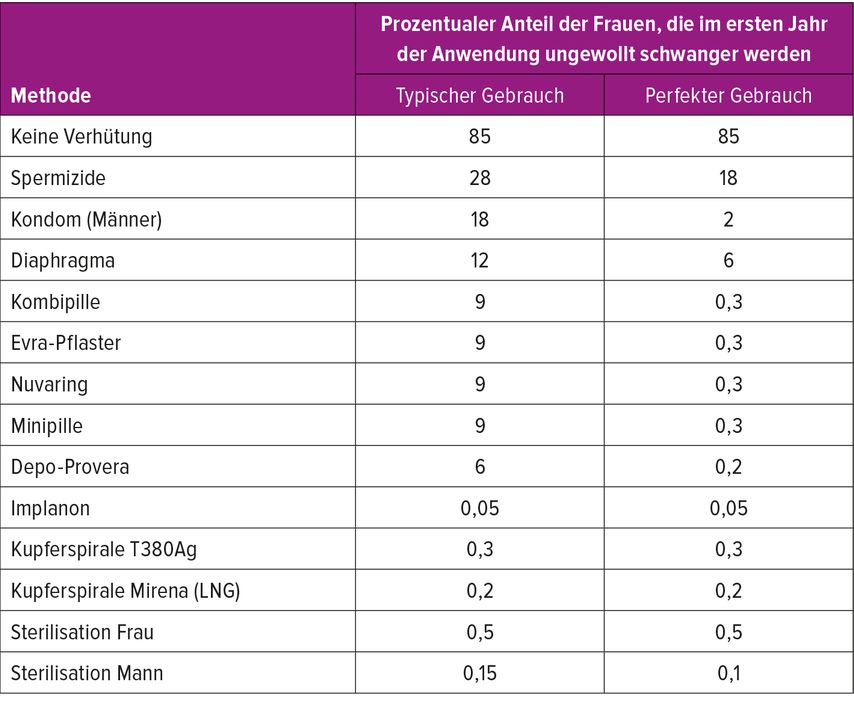

Der Kupfergehalt ist bei den alten Spiralen höher als bei den neuen und ist relevant für den Pearl Index (PI), wie Prof. Dr. med. Gabriele S. Merki, Klinik für Reproduktions-Endokrinologie Universitätsfrauenklinik Zürich, erklärte. Bei einem Kupfergehalt von weniger als 300mm2 ist der 3- und 5-Jahr-PI deutlich über 2. Bei einer modernen Spirale mit einem Kupfergehalt von 380mm2 liegt er hingegen zwischen 0,3 und 0,8. Er ist somit sehr sicher und ähnlich gut wie derjenige von Hormonspiralen.1 Die Rate der unerwünschten Schwangerschaft im ersten Anwendungsjahr beträgt beispielsweise für die Mirena-Hormonspirale 0,2 (Tab. 1).2

Die neuen Spiralen mit Goldzusatz oder ohne Rahmen sollen laut Marketing-Versprechen Vorteile bringen. Diese sind jedoch laut Prof. Merki meist nicht belegt. So etwa soll die Kupferkette weniger Dysmenorrhoe und weniger Blutungsprobleme verursachen, und es soll weniger Expulsionen geben. In einer unabhängigen Studie mit über 2000 Frauen mit IUP war aber die Kupferkette im Vergleich zur modernen T-Spirale mit 380mm2 Kupfer (T380A) punkto Schwangerschaftsrate nicht sicherer (1,3% vs. 0,5%) und die Expulsionsrate war tendenziell höher (5,3% vs. 2,5%). Eine kleine Differenz zugunsten der Kupferkette gab es bei der PID-Rate (0% vs. 0,3%). Nach einem Jahr entschieden sich 89% der Frauen mit Cu-Kette und 92% der Frauen mit der Cu-Spirale T380A weiter zu verhüten.3

Die deutlich teurere Gold-Spirale soll im Vergleich zu klassischen Cu-Spiralen eine längere Lebensdauer haben, weil es mit ihr weniger Korrosionen geben soll. Die Korrosion aber war im klinischen Alltag von Prof. Merki in den letzten 30 Jahren nie ein Problem. Sie sei auch auf internationalen Kongressen nie erwähnt worden, so die Referentin.

Der Kupferball kam vor wenigen Jahren auf den Markt mit dem Versprechen, weniger Nebenwirkungen zu verursachen als die herkömmlichen Cu-Spiralen. In einer Studie allerdings betrug die 1-Jahr-Expulsionsrate mit dem 1,2cm grossen intrauterinem Ball (IUB) 27%. Auch liessen ihn 16% der Frauen wegen Symptome nach einem Jahr wieder entfernen.4 In der Schweiz wurden zudem laut Prof. Merki mit dem IUB viele Schwangerschaften und auch Extrauteringravidität beobachtet.

Hormonfreie IUPs sind Medizinalprodukte. Die Kriterien für den Marktzugang sind weniger strikt. Es braucht keine Kurz- oder Langzeitstudien. Prof. Merki empfahl, wenn ein neues Produkt von einem Pharmavertreter in der Praxis als besser angepriesen wird als die bisherigen IUPs, prinzipiell nach Studien mit mindestens 500 bis 1000 Frauen zu fragen. Denn ein gutes Verhütungsmittel sollte nur durch ein nachgewiesen besseres ersetzt werden.

Krebs und Schwangerschaft

Die Anzahl der Patientinnen, die zum Zeitpunkt einer Brustkrebs-Diagnose ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben, nimmt zu. Sie alle sollten gemäss den Empfehlungen der ESMO (European Society for Medical Oncology) noch vor dem Start einer gonadotoxischen Therapie eine Fertilitäts-Beratung erhalten.

Eine Schwangerschaft hat nach einer Brustkrebs-Erkrankung keinen negativen Einfluss auf die Prognose, sagte Prof. Dr.med. Cornelia Leo, Leitende Ärztin, Leiterin Interdisziplinäres Brustzentrum am Kantonsspital Baden. Es gibt kein erhöhtes Risiko für angeborene Fehlbildungen. Möglicherweise ist das Risiko für Frühgeburtlichkeit und ein niedriges Geburtsgewicht geringfügig erhöht.5 Schwangere mit Brustkrebs sollten daher auf alle Fälle in einem spezialisierten Zentrum mitbetreut werden.

Die Chance nach einer Krebsbehandlung noch schwanger zu werden, ist bei Patientinnen mit einem Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom nach jahrelanger endokriner Therapie herabgesetzt. Einige von ihnen fragen deshalb in der Sprechstunde, ob sie die Behandlung unterbrechen könnten. Erste Daten zeigen, ein Therapieunterbruch ist innerhalb von drei Jahren nicht mit einer Verschlechterung der Prognose assoziiert.6 Um tatsächlich sagen zu können, ein Therapieunterbruch sei sicher, braucht es aber laut Prof. Leo noch Langzeitdaten.

Neue Empfehlungen der SGGG

Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) hat eine Guideline zum späten Schwangerschaftsabbruch nach der zwölften Woche veröffentlicht.7 Sie wurde laut Prof. Dr. med. Daniel Surbek, Chefarzt Geburtshilfe und feto-maternale Medizin am Inselspital in Bern, erarbeitet, um Vorgehen und Regeln schweizweit zu vereinheitlichen.

Nach dem geltenden Gesetz braucht es für einen Schwangerschaftsabbruch nach der 12. Woche eine Indikationsstellung durch den ausführenden Arzt, die ausführende Ärztin, die sich an der Abwendung eines schweren körperlichen oder psychischen Schadens orientiert. Die seelische Notlage der Schwangeren muss umso schwerer sein, je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, heisst es in der Guideline. Die SGGG empfiehlt allen Zentren eine interprofessionelle Besprechung. Gibt das Kind nach Abortinduktion im späteren 2. Trimenon Lebenszeichen von sich, muss eine gute palliative Begleitung im Sterbeprozess erfolgen.7

Veröffentlicht hat die Fachgesellschaft kürzlich auch einen Expertenbrief zum Thema primäre Hypermenorrhoe als Hinweis auf ein von Willebrand Syndrom oder andere Hämophilien. Sie empfiehlt, bei starken Menstruationsblutungen ein einfaches evidenzbasiertes Screening anhand weniger gezielter Fragen durchzuführen, wenn andere gynäkologische Ursachen ausgeschlossen sind. Bei einem positiven Screening soll eine gezielte hämatologische Abklärung erwogen werden. Bei jeder Frau mit Hypermenorrhoe sollen ein Eisenmangel und eine Eisenmangelanämie abgeklärt und wenn nachgewiesen therapiert werden.8

Was tun bei persistierender Dysmenorrhoe?

Einige Patientinnen leiden unter so starken Periodenschmerzen, die sich auch mit den üblichen Schmerzmitteln nicht behandeln lassen. Diesen Frauen kann dennoch oft geholfen werden, wie Dr. med. Ilca Wilhelm, stellvertretende Leiterin ambulante Schmerzmedizin am Inselspital in Bern ausführte.

Menstruationsschmerzen sind repetitiv auftretende, chronische und noziplastische Schmerzen. Die Betroffenen haben aufgrund von Umbauprozessen im Körper eine veränderte Schmerzwahrnehmung. Sie spüren im ganzen Körper viel mehr Schmerz und können typischerweise nicht richtig sagen, wo genau es weh tut. «Sie sagen vielleicht, der ganze Unterbauch tut weh oder die Schmerzen strahlen in den Rücken aus», so die Anästhesistin. Auch die Schmerzqualität können sie meist nicht beschreiben.

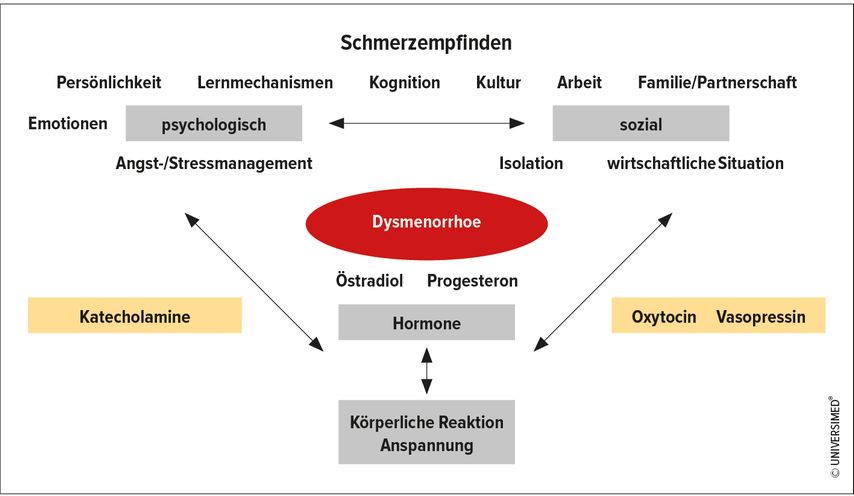

Die Behandlung basiert auf dem biopsychosozialen Therapiermodell. Berücksichtigt werden alle Pfeiler: der körperliche, psychologische und der soziale. Denn die Hormonschwankungen, die der Dysmenorrhoe zugrunde liegen, bewirken nicht nur im Körper, sondern auch auf psychologischer Ebene Veränderungen und führen im sozialen beispielsweise zu Arbeitsausfällen, Problemen in Partnerschaft und Sexualität (Abb. 1).

Eine Wunderpille gibt es nicht, so Dr. Wilhelm. Die Patientinnen müssen selbst herausfinden, was ihnen hilft. Sie bekommen eine Art Werkzeugkiste, aus der sie sich bedienen können. Diese enthält als Option selbstverständlich auch Medikamente – Hormone, Analgetika (z.B. Butylscopolaminiumbromid, Cox-2-Hemmer), und Co-Analgetika (Antidepressiva, Antikonvulsiva) -, bietet aber vor allem nichtpharmakologische Massnahmen wie Beckenboden-Physiotherapie, TENS, Osteopathie, chinesische Medizin, körperliche Aktivität, Thermo-, Aroma- und Ernährungstherapie an. Ein wichtiger Baustein ist zudem die Psychotherapie. Im Zentrum stehen Edukation und das Lernen, besser mit den Schmerzen umzugehen. Denn an erster Stelle der Therapie steht nicht die Schmerzfreiheit, sondern primär eine bessere Lebensqualität, so Dr. Wilhelm.

Wechseljahre und Sarkopenie

Nach den Wechseljahren steigt das Risiko für eine Osteoporose. Ein wichtiger Risikofaktor ist die Sarkopenie, die primär eine verminderte Muskelfunktion beinhaltet und meist auch mit einer reduzierten Muskelmasse und -kraft einhergeht.

Betroffen sind laut KD Dr.med. Diana Frey, Oberärztin und Leiterin Osteoporosezentrum am Universitätsspital in Zürich, Frauen und Männer.9 Der Abbau beginnt früh, ab etwa 30 Jahren. Bei den Frauen nimmt der Verlust in der Peri- und insbesondere dann in der Postmenopause deutlich akzentuiert zu. Das Risiko für eine Sarkopenie ist bei postmenopausalen Frauen dreimal höher als bei prämenopausalen. Nach der Menopause verlieren Frauen im Schnitt jährlich auch 0,5% oder 200g Muskelmasse. Gleichzeitig nimmt die Fettmasse im Schnitt um 1,7% oder 450g pro Jahr zu. 10 Noch schneller als die Muskelmasse nimmt die Muskelkraft ab und dies ist das noch grössere Problem.

Begünstigt wird die Sarkopenie durch hormonelle Veränderungen. Aber auch viele andere Faktoren tragen laut Dr. Frey zur Entstehung bei. Dazu gehören körperliche Inaktivität und schlechte Ernährung, Alter, Ethnizität (die Prävalenz ist höher in der nicht-asiatischen als in der asiatischen Bevölkerung), Begleiterkrankungen und Medikamente.11

Die wichtigsten Massnahmen für Prävention und Therapie sind Sport (Ausdauer- und Krafttraining) sowie eine gesunde proteinreiche Ernährung (mindestens 1g Protein pro Kilogramm Körpergewicht). Hilfreich ist auch die Supplementation mit Vitamin D und Vitamin B12. Zugelassene Medikamente gibt es für die Sarkopenie keine. Die Daten für die Hormonersatztherapie, für Testosteron und SERM sind für die Sarkopenie kontrovers, für Myostatin-Inhibitoren sogar negativ, wie die Referentin ausführte.11–13

Quelle:

SGGG-Jahreskongress, 29.6.-1.7.2023, Palexpo Genf

Literatur:

1 Sivin I et al.: Long-term contraception with the levonorgestrel 20 mcg/day (LNG 20) and the Copper T 380Ag intrauterine devices: A five-year randomized study. Contraception 1990; 42:(4): 361-78 2 Trussel J et al.: Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011; 83(5): 397-404 3 Meirik O et al.: The frameless copper IUD (GyneFix) and the TCu380A IUD: results of an 8-year multicenter randomized comparative trial. Contraception 2009; 80(2): 133-41 4 Webe E, Trussell J: Discontinuation rates and acceptability during 1 year of using the intrauterine ball. Contraception 2016; 93(4): 364-6 5 Lambertini M et al.: Pregnancy after breast cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Oncol 2021; 39(29): 3293-305 6 Partridge A et al.: Interrupting endocrine therapy to attempt pregnancy after breast cancer. N Engl J Med 2023; 388: 1645-56 7 https://www.sggg.ch/fachthemen/guidelines 8 https://www.sggg.ch/fachthemen/expertenbriefe 9 Visser M et al.: Epidemiology of sarcopenia. J Am Geriatr Soc 2000; 48(6): 625-30 10 Buckinx F, Aubertin-Leheudre M: Sarcopenia in menopausal women: current perspectives. Journal of women’s Health 2022; 14: 805-19 11 Kim SW et al.: Menopause 2020;27(5):506-511 12 Greendale GA et al.: JCL Insight 2019;4(5) 13 Kenny AM et al.: J Gerontol a Biol Sci Med Scie 2003;58(5):M436-440 14 SGGG-Jahreskongress: «Persistierende Dysmenorrhoe, was tun?» Diagnostik und Therapie bei Dysmenorrhoe mit Roundtable über komplexe Fälle. 30. Juni 2023

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...