<p class="article-intro">Zusammenhänge zwischen dem Darmmikrobiom und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind evident, werden aktuell aber noch wenig verstanden. Dementsprechend stellen sie ein lohnendes Forschungsziel für immer mehr Arbeitsgruppen in aller Welt dar. Im Rahmen des ECCO 2020 in Wien wurden die Ergebnisse mehrerer Studien zu diesem Themenkomplex vorgestellt.</p>

<hr />

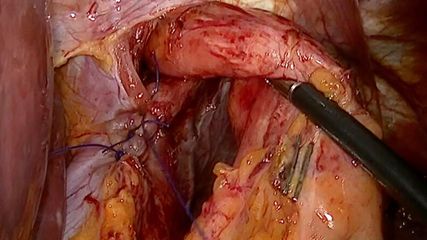

<p class="article-content"><p>Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) sind assoziiert mit einer dysregulierten Immunantwort auf eine aberrante Darmflora. Die Stuhltransplantation ist daher eine naheliegende Methode der Intervention, so Dr. Mohammed Nabil Quraishi von der University of Birmingham. Bereits 2018 bestätigte ein Cochrane- Review die Wirksamkeit der Methode – dies allerdings mit Einschränkungen, denn die Studien hatten zu wenig Power, waren heterogen im Design und es blieben Fragen betreffend den Mechanismus.<sup>1</sup></p>

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Login

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Registrieren

<p class="article-intro">Zusammenhänge zwischen dem Darmmikrobiom und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind evident, werden aktuell aber noch wenig verstanden. Dementsprechend stellen sie ein lohnendes Forschungsziel für immer mehr Arbeitsgruppen in aller Welt dar. Im Rahmen des ECCO 2020 in Wien wurden die Ergebnisse mehrerer Studien zu diesem Themenkomplex vorgestellt.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) sind assoziiert mit einer dysregulierten Immunantwort auf eine aberrante Darmflora. Die Stuhltransplantation ist daher eine naheliegende Methode der Intervention, so Dr. Mohammed Nabil Quraishi von der University of Birmingham. Bereits 2018 bestätigte ein Cochrane- Review die Wirksamkeit der Methode – dies allerdings mit Einschränkungen, denn die Studien hatten zu wenig Power, waren heterogen im Design und es blieben Fragen betreffend den Mechanismus.<sup>1</sup></p> <h2>STOP Colitis: neue Evidenz für Wirksamkeit</h2> <p>Diese Evidenzlücken soll die in zwei Phasen geplante STOP-Colitis-Studie schließen. Phase I war eine mittlerweile abgeschlossene offene Pilotstudie mit 30 Patienten und sollte neben Machbarkeit und Sicherheit auch die Frage nach der optimalen Administration klären. Phase II ist als randomisierte, kontrollierte und multizentrische Studie geplant. Nicht zuletzt sollte die erste Phase der Studie aber auch Antworten auf theoretische Fragen rund um die Fäkaltransplantation liefern. Zu diesem Zweck wurden Biopsien aus der Kolon-Schleimhaut sowohl vor als auch nach insgesamt acht Stuhltransplantationen entnommen. Diese Proben wurden mittels Immunophänotypisierung und Charakterisierung des Transkriptoms (RNA-Sequencing) aufgearbeitet.<br /> Die von Quraishi im Rahmen des ECCO vorgestellten Ergebnisse von zwölf Patienten zeigen bei acht Patienten klinisches Ansprechen und einen signifikanten Anstieg regulatorischer T-Zellen im Blut und in der Darmmukosa und hier besonders der Effector-Memory-Treg-Subpopulation. Auch IL-10 produzierende CD4-Zellen traten nach der Intervention vermehrt auf. Gleichzeitig wurden die Populationen proinflammatorischer Th17-Zellen in der Mukosa IL-17-produzierender CD4-Zellen reduziert. Bei Respondern kam es auch zu einer signifikanten Downregulation von Genen, die mit diversen Abwehrmechanismen gegen Mikroben bzw. mit proinflammatorischen Pathways assoziiert sind. Die Zunahme der IL-10-produzierenden CD4-Zellen wird als Hinweis auf die Induktion peripherer Immuntoleranz in der Darmmukosa gewertet.<sup>2</sup></p> <h2>Zwillingsstudie: Interaktion von Darmmikrobiom und IgA</h2> <p>Eine weitere im Rahmen des ECCO 2020 vorgestellte Arbeit<sup>3</sup> beschäftigte sich mit der Interaktion zwischen dem Darmmikrobiom und dem Immunsystem, konkret mit gegen Darmbakterien gerichtetem Immunglobulin A, das auf der Oberfläche von Darmbakterien nachgewiesen werden kann („coating“) und so die Interaktion des Immunsystems mit spezifischen Bakterien reflektiert. Für die nun präsentierte Studie wurde das IgA-Coating auf Darmbakterien bei hinsichtlich CED diskordanten Zwillingspaaren untersucht. Der Vorteil dieses Zwillingsmodells liege, so die Autoren, in der Möglichkeit, genetische Einflüsse sowie die Exposition gegenüber möglichen Noxen in der Kindheit zumindest zu reduzieren – und somit andere Faktoren, wie zum Beispiel die Komposition des Darmmikrobioms, besser studieren zu können.<br /> Den Forschern gelang es, 31 hinsichtlich Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa diskordante Zwillingspaare für die Studie zu rekrutieren. Bei 15 Paaren handelte es sich um eineiige Zwillinge. Bei den Probanden wurden aus Stuhlproben IgA-positive und IgA-negative Bakterien identifiziert. In einem nächsten Schritt wurden die Zusammensetzung des gesamten Darmmikrobioms sowie der IgA<sup>+</sup>- und IgA<sup>−</sup>- Bakterien mittels 16S-rRNA-Sequencing (IgA-SEQ) erhoben. Der Anteil IgA-positiver Bakterien einer Spezies wurde geschätzt anhand des Verhältnisses zwischen der Häufigkeit dieses Bakteriums in der IgA<sup>+</sup>-Fraktion und in der Ig<sup>–</sup>-Fraktion. Die Studie zeigte erhebliche Unterschiede in den IgA<sup>+</sup>-Bakterienpopulationen bei Probanden mit oder ohne CED sowie Differenzen zwischen den Krankheitsbildern. Bei Probanden mit Morbus Crohn zeigte <em>Dorea formicigenerans</em> häufiger IgA-Coating, während <em>Parabacteroides sp., Christensenellaceae sp., Clostridium sp. </em>und<em> Mollicutes RF39 sp.</em> seltener IgA-Coating aufwiesen. Bei Probanden mit Colitis ulcerosa wurde IgA-Coating häufiger auf <em>Ruminococcus gnavus</em> und <em>Dorea formicigenerans</em> gefunden, während <em>Turicibacter sp., Barnesiellaceae sp.</em> sowie eine unklassifizierte Clostridiales-Spezies seltener mit IgA belegt waren als bei den gesunden Zwillingen.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Scientific Session 4: „IBD out of the gut“, 15. Kongress der

European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO),

13. Februar 2020, Wien

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Imdad A et al.: Cochrane Database Syst Rev 2018; 11: CD012774 <strong>2</strong> Quraishi MN et al.: Presented at ECCO 2020, Abstract OP09 <strong>3</strong> Brand E et al.: Presented at ECCO 2020, Abstract OP10</p>

</div>

</p>

_A.jpg)