Antirefluxbarriere des LES – ein Auslaufmodell?

Autor:Univ.-Prof. Dr. Sebastian F. Schoppmann, F.A.C.S

Abteilung für Viszeralchirurgie

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hauptursache für das Auftreten einer gastroösophagealen Refluxerkrankung ist ein Defekt der sogenannten Antirefluxbarriere, zu der der untere Ösophagussphinkter (LES) zählt. Moderne diagnostische Techniken haben gezeigt, dass neben dem LES auch andere pathophysiologische Faktoren eine bedeutende Rolle spielen.

Keypoints

-

Alternative Antirefluxtechniken konzentrierten sich lange Zeit auf den LES als zentralen pathophysiologischen Mechanismus.

-

Allerdings fehlen bis heute Studiendaten, die einen Vorteil gegenüber der Standardfundoplikation nachweisen.

-

Moderne Diagnosetechniken konnten zeigen, dass neben der Hill-Klappe auch der diaphragmale Sphinkter eine wesentlich größere Rolle bei der Antirefluxbarriere spielt als bisher angenommen.

-

Wichtige Faktoren neben der Größe des Defekts sind die Konstellation, die Masse wie auch die Beschaffenheit der beiden Zwerchfellschenkel.

-

Diese Erkenntnisse haben zu neuen Adaptationen der Operationstechniken geführt.

Der untere Ösophgagussphinkter als alleiniger Grund für Reflux?

Wenn in den letzten Jahren über die gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD) und über die Wirkmechanismen der antirefluxiven Mechanismen gesprochen wurde, so stand der untere Ösophagussphinkter („lower esophageal sphincter“; LES) immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Zuordnung einer zentralen Rolle an den LES hatte schon mit ersten Beobachtungen des deutschen Chirurgen Rudolf Nissen begonnen, der postulierte, dass die GERD am besten mit einer Verstärkung (er nannte das damals Gastroplikation) des unteren Bereiches der Speiseröhre durchzuführen ist. In den folgenden Jahren konnte zunächst mittels der Durchzugsmanometrie und dann bis heute mit der hochauflösenden Manometrie die Kompetenz des LES immer besser dargestellt werden. Die intraabdominelle Länge des LES, die Gesamtlänge wie auch das Druckpotenzial des LES konnten hervorragend mit der klinischen Erscheinung der Refluxerkrankung korreliert werden. Patient:innen mit zunehmendem Defekt des LES hatten wachsende Refluxbeschwerden.

Die Erklärung: Die bekannte physiologische Dynamik des LES beim Schluckakt und Aufstoßen, also das sinnvolle Verkürzen und Öffnen des LES, wird bei Patient:innen mit GERD mit einem defekten LES zu einer permanenten pathologischen Veränderung. Durch die pathologische dauerhafte Verkürzung des LES ist dessen Kompetenz reduziert und eine geringere Belastung (z.B. postprandiale Magendehnung, Lageveränderung) führt zu einem Verlust der Verschlussfähigkeit und in der Folge zu einem gastroösophagealen Reflux. Operative Techniken gegen GERD sollten logischerweise Bemühungen zur Verbesserung dieser Verschlusskompetenz sein.

Die Sphinkteraugmentation

Um genau diesen Bereich des defekten LES kreisten in den letzten Jahrzehnten sämtliche Bemühungen zur Optimierung von Antirefluxoperationsmethoden. Viele Jahre haben wir Chirurg:innen diskutiert, in welcher Art und Weise diese sogenannte Sphinkteraugmentation (also die künstliche Verlängerung des LES, um dessen Kompetenz zu erhöhen) am besten durchgeführt werden soll. Besonders das Ausmaß der „sphinkterverlängernden“ Manschette (Nissen, Toupet, Dor, Watson) war Inhalt zahlreicher wissenschaftlicher Sitzungen unter Chirurg:innen. Schlussendlich wurde oft ein Kompromiss zwischen unvermeidbaren Nebenwirkungen und erfolgreicher Verbesserung der Antirefluxwirkung diskutiert. Das Fazit damals: „Eine gute Fundoplikation musste unweigerlich Nebenwirkungen haben, um eine Langzeitwirkung zu erzielen.“

Genau diese Nebenwirkungen, wie lang anhaltende oder permanente Schluckbeschwerden oder starke Blähungen (Bloating) bei Fundoplikationen waren auch der Grund für eine weitere, ganz wesentliche Folge der Konzentration auf den unteren Ösophagussphinkter als zentralen pathophysiologischen Mechanismus der GERD: die Weiterentwicklung von alternativen Antirefluxtechniken.

Zu erwähnen sind hier die untere elektrische Sphinkterstimulation (EndoStim), bei der durch Implantation von zwei kleinen Elektroden der LES manipuliert werden soll, die magnetische Sphinkteraugmentation (LINX), bei der eine kleiner Titanring um den Bereich des defekten LES gewickelt wird, oder auch transorale Applikationsmethoden (TIF, GERD EX, SRS) die durch teilweise Vollwandplikationen den LES verstärken sollen. Was diesen Techniken gemein ist, ist die alleinige „Manipulation“ des LES als Wirkmechanismus. Nach Einführung dieser neuen Methoden zeigten sich allerdings zwei Dinge:

dass bei alleiniger Durchführung einer Sphinkteraugmentation die positiven Ergebnisse meistens kurzfristig waren und diese

im Vergleich zu einer Kombination mit einer Zwerchfellreparatur (Hiatoplastik) ein deutlich schlechteres Gesamtpatienten-Outcome hatten.

Diese neuen Techniken hatten tatsächlich geringere Nebenwirkungen und teilweise waren sie wesentlich einfacher und auch standardisierbarer durchführbar, aber bis heute fehlen wertvolle Studien, die einen Vorteil im Vergleich zur Standardfundoplikation beweisen.

Ein neuer Blick durch EndoFLIP

Neue diagnostische Techniken wie die Planimetrie (EndoFLIP), die die Funktionalität des LES, aber auch der gesamten Antirefluxbarriere besser messen können, sowie biochemische und histologische Messmethoden haben in den letzten Jahren gezeigt, dass der sogenannte diaphragmale Sphinkter (also die aktive Rolle der Zwerchfellschenkel) offensichtlich eine wesentlich größere Rolle im Rahmen der Antirefluxbarriere spielt als bisher angenommen.

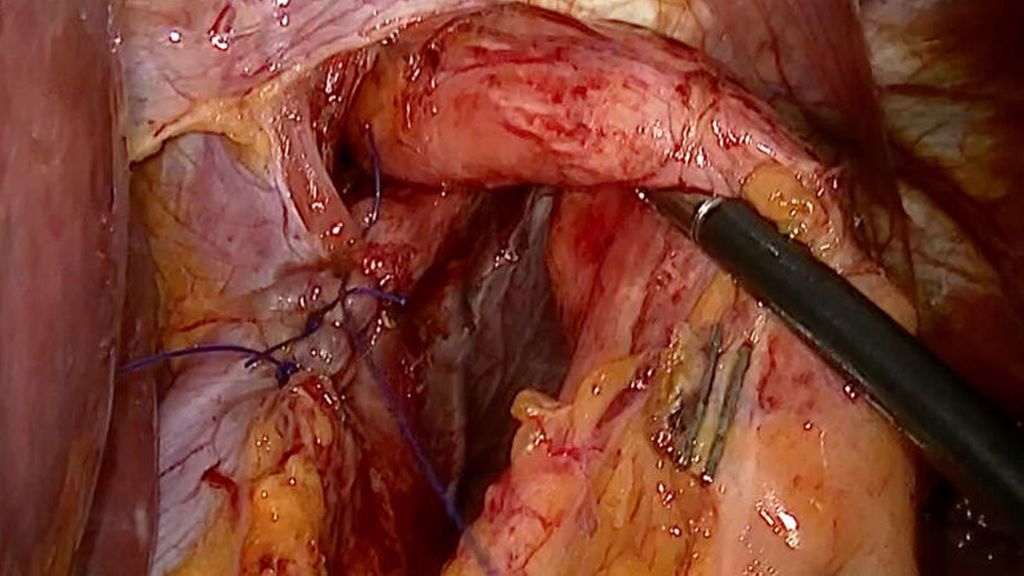

Vergleichende intraoperative Messungen haben ergeben, dass bereits etwa 80% der Antirefluxwirkung einer Refluxoperation nach Durchführen der Hiatoplastik (also des Rekonstruierens des physiologischen Zwerchfelldurchtritts des Ösophagus) erreicht sind (Abb.1) und die zusätzliche Durchführung der Rekonstruktion des His’schen Winkels und/oder der Sphinkteraugmentation (Fundoplikation) die weiteren 20% addiert. Weiters konnten diese Messungen zeigen, dass das Ausmaß als auch die Art der Sphinkteraugmentation eine untergeordnete Rolle spielen. Die Diskussion, ob eine komplette (Nissen), eine teilweise (Toupet) oder eine künstliche Sphinkteraugmentation (LINX) Vorteile hat, ist somit deutlich in den Hintergrund getreten.

Abb. 1: Operationssitus nach Mobilisation des Ösophagus in den Bauchraum und Verschluss der Zwerchfellhernie (Rekonstruktion des diaphragmalen Sphinkters)

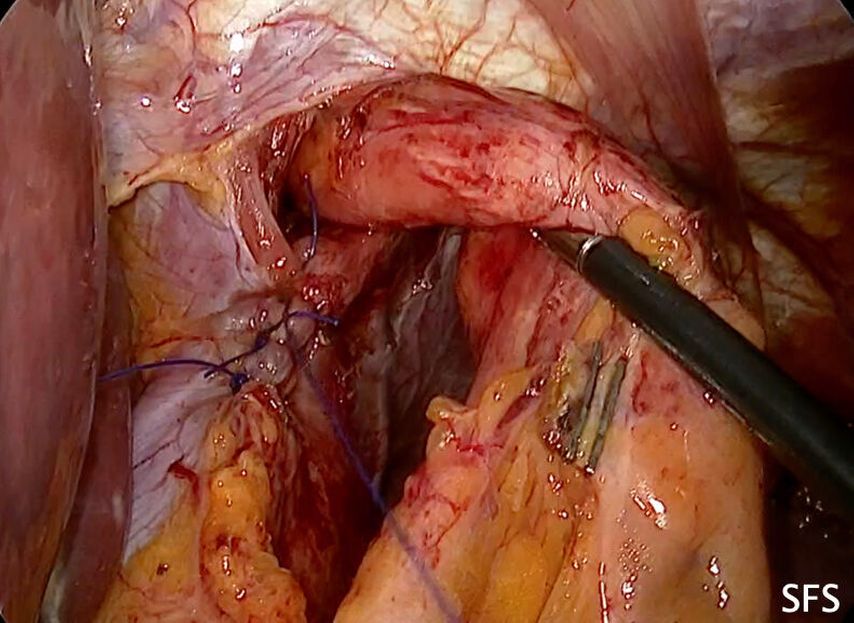

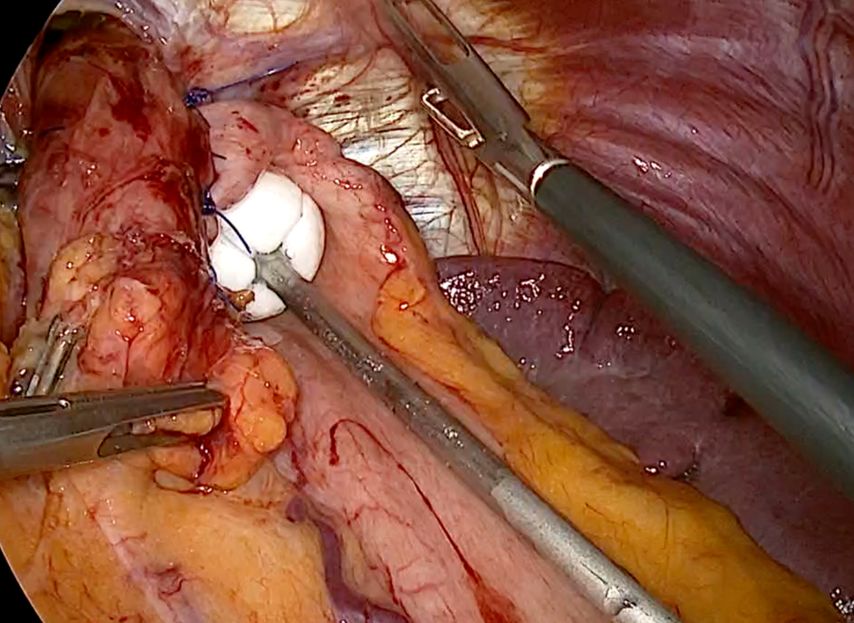

Bei der Beurteilung des Defekts des diaphragmalen Sphinkters haben rezente Studien gezeigt, dass Bindegewebsschäden eine signifikante Rolle spielen und neben der alleinigen Größe des gemessenen Defekts im Zwerchfell die Konstellation, die Masse wie auch die Beschaffenheit der beiden Zwerchfellschenkel von wesentlicher Bedeutung sind. Dies hat auch zu neuen Adaptationen der Operationstechniken geführt, mit spannenden neuen Technologien, wie der RefluxStop-Methode (Abb.2) oder der Injektion von Kollagenen in die Zwerchfellschenkel zur Verstärkung. Diese beiden Methoden sind derzeit unter Studienbedingungen in Kurzzeitergebnissen sehr erfolgreich.

Abb. 2: Einbringen eines neuartigen Implantats (RefluxStop) zur Stabilisierung des Situs nach Intraabdominalisierung und Hiatoplastik so wie His-Winkel-Rekonstruktion

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man also sagen, dass der LES ganz sicher kein Auslaufmodell ist. Allerdings – und das kann gar nicht zu oft betont werden – stellt er bei einem Blick auf die Pathophysiologie der gastroösophagealen Refluxerkrankungen einen Teil der sogenannten gastroösophagealen Antirefluxbarriere dar. Diese setzt sich zusammen aus dem unteren Ösophagussphinkter, aus dem diaphragmalen Sphinkter und der sogenannten Hill-Klappe, einem antirefluxsiven Mechanismus, der an anderer Stelle behandelt werden soll. Eine gute Antirefluxtherapie kann immer nur unter Berücksichtigung der pathophysiologischen Bedingungen durchgeführt werden.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Einfluss der Dünndarmfehlbesiedelung bei Patient:innen mit CED

Abdominelle Beschwerden sind ein häufiges Problem, mit dem man in Klinik und Praxis konfrontiert wird. Die Differenzialdiagnosen hierzu können vielfältig sein. Eine bakterielle ...

Wenn die Magensonde nicht fördert: der seltene Fall eines Magenabszesses

Der vorliegende Fallbericht soll die Aufmerksamkeit auf die seltene Pathologie des Magenwandabszesses lenken, die mit einem eindrucksvollen Ausprägungsgrad initial eine falsche ...

Perioperative Ernährung bei gastrointestinalen Eingriffen

Im Bereich der perioperativen Ernährung bei geplanten Operationen am Magen-Darm-Trakt wurden in den letzten Jahren einige Dogmen über Bord geworfen – mit dem Ziel, den Patienten ...

_A.jpg)