Smarter medicine – ein Beitrag zum ökologischen Wandel in der Medizin

Bericht:

Dr. med. Sabina Ludin

Chefredaktorin

Expert:innen des Universitätsspitals Genf (HUG) stellten am Frühjahrskongress der SGAIM die Projekte «Choosing greenly» und «smarter medicine soins intensifs» vor, die seit einigen Jahren am HUG vorangetrieben werden. Sie zeigten, wie das Bewusstsein für eine effizientere, smartere Medizin geschaffen werden kann, von der die Patient:innen, das Gesundheitssystem und auch das Klima profitieren. Oft gibt bereits die Erfassung des Ist-Zustandes den nötigen Denkanstoss, um einen Kulturwandel einzuleiten.

Mit dem Ausdruck «grosse Beschleunigung» wird das exponentielle wirtschaftliche und demografische Wachstum seit 1950 beschrieben, das unserer Gesellschaft zahlreiche Errungenschaften mit den bekannten Vorteilen und Annehmlichkeiten gebracht hat – aber gleichzeitig auch einen exponentiellen Anstieg des Ressourcenverbrauchs sowie der Emissionen von Treibhausgasen, Plastik und anderen Schadstoffen und vielem mehr.1 «Diese grosse Beschleunigung führte dazu, dass wir das gesamte Kapital unseres Planeten aufgebraucht haben. Die Folge davon ist, dass in nicht einmal 15 Jahren, von 2009 bis 2023, aus drei überschrittenen planetaren Grenzen (von insgesamt neun) bereits sechs geworden sind, bald werden es sieben und dann acht sein», sagte Dr. med, Sylvain De Lucia, Oberarzt Innere Medizin am Universitätsspital Genf (HUG), einleitend bei der Session «Gesundheit, Umwelt, Klima».

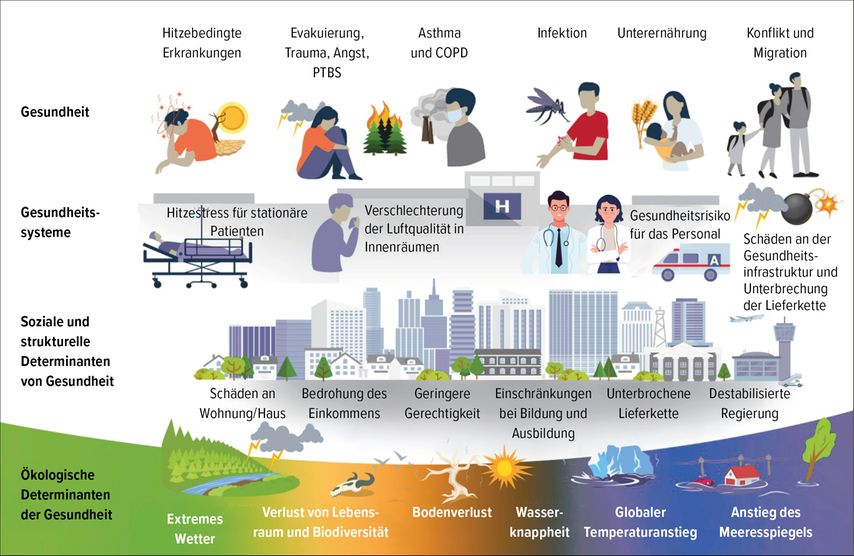

Viele mit dem Klimawandel assoziierten Veränderungen haben grosse Auswirkungen auf die Gesundheit, was auch zu grossen Belastungen des Gesundheitssystems führt (Abb.1).2 Gleichzeitig trägt das Gesundheitssystem aber auch zu Emissionen und Ressourcenverbrauch bei. Man schätzt den Beitrag aller Sektoren des Gesundheitssystems an der Produktion von Treibhausgasen auf 4–10%.3 «Das HUG produziert pro Jahr 100000 Tonnen CO2-Äquivalent. Das hört sich erst mal nach nicht so viel an, ist aber enorm viel und viel mehr, als die Spitäler in den Nachbarländern produzieren», so De Lucia. Unter dem Namen «Choosing greenly» wurde im HUG deshalb ein grosses Projekt zum ökologischen Wandel in der Patientenversorgung initiiert. Das Projekt wird von der Privatstiftung des HUG getragen und zielt darauf ab, den über 9000 Ärzt:innen und Pflegekräften der Institution den ökologischen Wandel zu vermitteln und verschiedene Massnahmen in Pilotstationen zu testen. De Lucia ist dabei verantwortlich für die Ausbildung.

Abb. 1: Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und das Gesundheitssystem (adaptiert nach Howard C et al. 2023)2

Ist es möglich, den CO2-Fussabdruck einer Dialysestation zu senken?

Im Rahmen des Projekts «Choosing greenly» fragten sich die Verantwortlichen der Dialysestation am HUG, was sie zur Reduktion der CO2-Produktion beitragen können. «Die Dialyse ist der Inbegriff einer Therapie, die Leben rettet. Sie ist aber extrem energieintensiv», sagte Prof. Dr. med. Patrick Saudan, Leiter der Dialyse am HUG. Gleichzeitig wirkt sich der Klimawandel direkt auf die chronische Nierenerkrankung aus. So steigt die Zahl der Fälle von akutem Nierenversagen während Hitzeperioden, aber auch die von Parasiten übertragenen Nierenerkrankungen nehmen durch die klimatischen Veränderungen zu. Dies wird dazu führen, dass mehr Menschen eine Dialyse benötigen werden.

In der Schweiz unterzieht sich die grosse Mehrheit (87%) der dialysepflichtigen Patient:innen einer Hämodialyse (HD) resp. Hämofiltration in einem Spital oder Gesundheitszentrum und 13% führen zu Hause eine Peritonealdialyse (PD) durch. Die Heim-HD ist in der Schweiz noch sehr wenig verbreitet (<1%).

«Das Problem ist, dass wir auf einer Dialysestation sehr viel Wasser und Strom verbrauchen und sehr viel Abfall produzieren. Zudem sind die Produktion, die Wartung und die Entsorgung der Dialysegeräte sehr komplex», so Saudan. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Dialyseverfahren: Pro Sitzung im Dialysezentrum werden 120–500l Wasser und 6,2kWh Strom benötigt und 2,5kg Abfall produziert. Hinzu kommen die Emissionen, die durch den Transport von Personal und Patient:innen entstehen. Für die PD benötigt man nur 3–15l Wasser und fast keinen Strom, es fallen aber jeden Tag bis zu 1,7kg Abfall an. Für die Heim-HD schätzt man den Wasserbedarf auf 20–25l pro Sitzung (5x/Woche), der Energiebedarf dürfte etwa halb so gross sein wie für die HD am Zentrum und die Menge an Abfall etwa gleich oder grösser wie am Zentrum.4 «Diese Situation ist natürlich nicht erst seit gestern bekannt und so wurden bereits in mehreren Ländern von den wissenschaftlichen Gesellschaften Initiativen ergriffen. Die italienische Gesellschaft für Nephrologie hat die Regel der 4 R erarbeitet, die mir sehr gut gefällt: Reuse, Repair, Reduce, Recycle»,5 erklärte Saudan.

An der Dialysestation am HUG wurde im Rahmen des «Choosing greenly»-Programms als Erstes eine Bestandesaufnahme gemacht. Es zeigte sich, dass die verwendeten Medikamente mit 48,9% den grössten Anteil am CO2-Fussabdruck haben, gefolgt von Verbrauchsmaterialien (17,8%), dem Transport der Patient:innen und des Personals (14,1%) und dem Strom (7,6%). Von den 14m3 Wasser, die pro Tag verbraucht werden, gelangen 50% in den Abfluss. Mit modernen Geräten für die Umkehrosmose könnte dieses Wasser zurückgewonnen werden. «Was den Abfall betrifft, ist uns aufgefallen, dass wir pro Woche 180 Plastikkanister entsorgt haben, in denen uns mit dem LKW von Deutschland die Säure zur Herstellung des Dialysats angeliefert wurde. Die Lösung dieses Problems war einfach: ein grosser Säuretank direkt in der Dialysestation», berichtete der Nephrologe.

Weitere Massnahmen, die bereits umgesetzt worden oder geplant sind:

-

Ernennung eines sogenannten Champions unter den Pflegefachleuten der Dialysestation. Diese Person soll alle Aktionen fördern, die sich positiv auf die Umwelt auswirken, und die anderen Teammitglieder davon überzeugen, diese Massnahmen umzusetzen.

-

Durchführen einer Präzisionsdialyse. Das bedeutet, dass man erst mit der Dialyse beginnt, wenn die Patient:innen symptomatisch sind. Ausserdem wird die Dialyse inkrementell gestartet, mit vorerst nur einer oder zwei Sitzungen pro Woche.

-

Ausbau der Heimdialyse, sowohl PD als auch Heim-HD

-

Reduktion des Abfalls

-

Förderung der vermehrten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Personal und Patient:innen

«Zum letzten Punkt muss ich Ihnen sagen, dass es leider ein totaler Fehlschlag war. Wir haben allen Patient:innen für den Weg zur Dialyse und zurück mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die kostenlose Begleitung durch Medizinstudent:innen angeboten, und trotzdem wollte niemand auf das eigene Auto verzichten. Was das Personal betrifft, lässt sich der Misserfolg dadurch erklären, dass die meisten unserer Pflegekräfte aus dem benachbarten Frankreich kommen und es für sie zu wenige vorteilhafte ÖV-Verbindungen gibt», erklärte Saudan.

Erfolge zeigen sich hingegen in Bezug auf die inkrementelle Dialyse. Seit der Einführung 2013 konnte dadurch der Wasserverbrauch um 24000l/Patient:in/Jahr und die Abfallmenge um 120kg/Patient:in/Jahr reduziert werden.6

Die eingangs erwähnte Frage, ob es möglich sei, den CO2-Fussabdruck einer Dialysestation zu senken, oder ob dies unrealistisch sei, könne er nicht beantworten, sagte Saudan abschliessend. «Ich weiss es nicht. Aber ich denke, dass wir keine Wahl haben.»

Smarter medicine auf der Intensivpflegestation

Im Anschluss berichteten Hélène Riggi, Pflegedienstleiterin, und Dr. med. Filippo Boroli, Leitender Arzt auf der Intensivpflegestation (IPS) am HUG, dass Nachhaltigkeit auch auf ihrer Station ein wichtiges Thema sei. «Die wichtigste Botschaft, die wir Ihnen vermitteln möchten, ist, dass es auf allen Ebenen möglich ist, Medizin mit gesundem Menschenverstand zu betreiben – denn darum geht es –, selbst auf einer Intensivstation mit den am schwersten kranken Patient:innen», betonte Boroli. Jeder und jede müsse dabei mitmachen, es handle sich dabei um eine echte interprofessionelle medizinisch-pflegerisch-administrative Arbeit.

Die Aufgabe, die sich das IPS-Team des HUG gestellt hat, besteht darin, durch eine effiziente Versorgung bei gleichbleibender Qualität den CO2-Fussabdruck zu reduzieren. «Das ist genau das, was wir sowieso tun sollten. Es ist nicht die globale Erwärmung, die uns dazu anleiten sollte, unseren Job ordentlich zu machen», so der Appell von Boroli. «Eine effiziente Medizin ohne unnötige Untersuchungen und Behandlungen ist automatisch auch eine umweltfreundliche Medizin, weil wir dadurch die Verschwendung reduzieren.» Es gebe in der Medizin vieles, was «automatisch» gemacht wird, aus Tradition, weil man es schon immer so gemacht habe. Hier gelte es anzusetzen.

Dazu präsentierte Hélène Riggi zwei Beispiele aus der täglichen Praxis auf einer IPS. «2018 haben wir die Anzahl der arteriellen Blutgasanalysen (aBGA) erhoben, die wir bei unseren Patient:innen durchgeführt haben, und sind auf die erstaunlich hohe Zahl von rund 7 aBGA pro Patient:in und Tag gekommen. Wir haben damals mit einem Algorithmus gearbeitet, der häufige aBGA begünstigte», so Riggi. Anschliessend wurde unter der Ärzteschaft und den Pflegekräften eine Umfrage durchgeführt, die zeigte, dass die beiden mit Abstand häufigsten Gründe für eine aBGA die Gewohnheit (Tradition) und der Wunsch nach Absicherung waren. Im Rahmen des Projekts «smarter medicine soins intensifs» wurde daraufhin eine Entscheidungshilfe entwickelt, die auf den drei Fragen «Warum?», «Wie?» und «Was?» beruht. «Warum machen wir eine aBGA? Gibt es ein klinisches Ereignis oder ein systematisches Protokoll, das eine solche erfordert? Wie können wir am besten vorgehen, gibt es eine angemessene Alternative zur aBGA? Was tun wir?», erklärte Riggi. Um den Kulturwandel zu unterstützen, wurde eine Person eingesetzt, die dem Personal für Eins-zu-eins-Gespräche am Patientenbett zur Verfügung steht, um die drei Fragen gemeinsam zu besprechen. Mit diesen Massnahmen konnte die Anzahl der aBGA auf aktuell 4 pro Patient:in und Tag reduziert werden.

Ein weiterer Bereich, der im Rahmen des Projekts angegangen wurde, waren die Blutentnahmen. Ziel war es, zusätzliche Untersuchungen nur durchzuführen, um eine bestimmte klinische Frage zu beantworten, und z.B. auf die systematischen Untersuchungen am Morgen vor der Visite zu verzichten. Man erwartete, damit die iatrogenen Anämien und die dadurch benötigten Transfusionen reduzieren, unnötige Informationen vermeiden, Zeit und Geld einsparen sowie den Verbrauch von Plastik verkleinern zu können. Nach einer Bestandesaufnahme wurde auch für diesen Bereich eine Entscheidungshilfe erstellt und Eins-zu-eins-Gespräche eingeführt. Man entschied sich zudem, auf Entnahmeröhrchen mit geringerem Volumen – pädiatrische Röhrchen – umzustellen und geschlossene Entnahmesysteme für die arteriellen Katheter zu benützen, um den Verlust durch die Spülungen zu vermeiden. «Durch die Umsetzung dieser Massnahmen konnten wir das Volumen der Blutentnahmen pro Patient:in und Tag sehr rasch von 55ml auf 20–25ml reduzieren. Dabei sparen wir auch eine grosse Menge Röhrchen und Plastik ein und gewinnen pro Quartal etwa 500 Stunden, die das Pflegepersonal anstatt für Blutentnahmen nun für andere Betreuungs- und Pflegemassnahmen sowie die Begleitung der Patient:innen nutzen kann», erläuterte Riggi. Inzwischen werden am ganzen HUG die pädiatrischen Röhrchen verwendet.

Auch im Bereich der Bluttransfusionen gebe es Potenzial für Einsparungen, ergänzte Boroli, wenn anstelle eines liberalen Transfusionsmanagements ein eher restriktives angewendet werde, bei dem stabile Patient:innen ohne Blutung und mit einem Hämoglobin >80g/l keine Transfusion erhalten. Er errechnete, dass mit einem solchen Vorgehen pro Jahr 900 Beutel Erythrozytenkonzentrat eingespart werden könnten. Ein Beutel entspricht 6,5kg CO2-Äquivalent, am HUG können pro Jahr somit 6 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn sich alle an das restriktivere Management halten.

«Wir machen also weniger, aber wir tun es nicht, um weniger zu tun, sondern um es besser zu machen. Der Schlüssel ist die Suche nach der Effizienz. Smarter medicine ist die praktische Anwendung der richtigen Medizin zur richtigen Zeit für den richtigen Patienten», resümierte Boroli.

Quelle:

Frühjahrskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin (SGAIM), 29. bis 31. Mai 2024, Basel

Literatur:

1 Steffen W et al.: Anthropocene Rev 2015; 2: 81-98 2 Howard C et al.: Lancet Planet Health 2023; 7: e251-64 3 Barraclough KA, Agar JWM: Nat Rev Nephrol 2020; 16: 257-68 4 Phua E, Shen Y: Curr Opin Nephrol Hypertens 2024; 33: 97-101 5 Piccoli GB et al.; On the Behalf of Conservative treatment, Physical activity and Peritoneal dialysis project groups of the Italian Society of Nephrology: J Nephrol 2020; 33: 681-98 6 Jaques DA et al.: Nephrol Dial Transplant 2022; 37: 2514-21

Das könnte Sie auch interessieren:

Management of chronic insomnia according to the latest European guidelines

Insomnia is among the most prevalent sleep disorders, affecting up to one third of adults and 6–10% with chronic forms. The 2023 European Insomnia Guidelines1 emphasize that insomnia is ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...

Gesundheitsbelastungen und Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit

Schicht- und Nachtarbeit führen durch Schlafverlust und zirkadiane Desynchronisation zu einem erhöhten Risiko für vielfältige Gesundheitsprobleme. Dazu gehören verbreitete somatische ...