Schulung des diagnostischen Blickes

Facharzt für Orthopädie

Rohrbach

ordination@michlmayr.info

Häufig sind Beschwerden des Bewegungsapparates zunächst unspezifischer Natur und diagnostische Ansätze wie Bildgebung und Labor liefern keine ausreichende Erklärung für die Beschwerden. Eine kritische Beobachtung der Haltung kann jedoch Rückschlüsseauf mögliche Störungen zulassen.

Bei unspezifischen Beschwerden des Bewegungsapparates ist ein Behandlungsansatz basierend auf Befunden der Bildgebung und des Labors wenig zielführend. Ein Großteil dieser Beschwerden kann als funktionell zusammengefasst werden. Das implementiert aber auch, dass eine gestörte Funktion die Beschwerden verursacht. Die „Lösung“ kann deshalb in solchen Fällen nur in einer funktionellen Diagnostik/Untersuchung liegen.

Praktisch alle funktionellen Untersuchungen beginnen mit der Inspektion. Jedoch auch das einfache Betrachten eines Menschen sollte strukturiert ablaufen. Natürlich können bereits ausgeprägte Fehlhaltungen einen Hinweis auf eine Problematik geben, wie etwa die antalgische Schonhaltung bei Bedrängung einer Nervenwurzel am Neuroforamen, mit dem Ziel, durch diese Haltung möglichst viel Raum für die bedrängte Nervenwurzel zu schaffen. Allerdings sind bei diesen sogenannten unspezifischen Veränderungen die Fehlhaltungen oft nicht so eindeutig erkennbar.

Haltung bewahren

Der Ausgangspunkt für eine optimale Funktion des Bewegungsapparates ist die sogenannte „gute Haltung“. Eine gute Haltung lässt sich durch einen ökonomischen (geringstmöglichen) Energieaufwand am besten definieren. Ebenso ermöglicht eine gute Haltung eine optimale Kraftübertragung in der kinetischen Kette. Wichtig ist weiters die Überlegung, dass das Gleichgewicht und die gute Haltung nicht nur in Ruhe bestehen müssen, sondern sehr wohl auch ein „dynamisches“ Gleichgewicht während Bewegung gewährleistet sein muss. Für beides gilt: Wenn die Massen vor und hinter der Schwerlinie etwa gleich groß sind, ist der Aufwand, der muskulär betrieben werden muss, um dieses Gleichgewicht zu halten, am geringsten. Einer der wichtigsten Ausgleichsmechanismen hierbei sind die Arme. Entsprechende Ausgleichsbewegungen, vor allem mit den Armen, sind besonders im Sport unerlässlich.

So einfach dieses Konzept klingt, so komplex ist die Umsetzung für den Organismus. Erst das Zusammenspiel von neuralen, muskulären und skelettalen Anteilen ermöglicht eine rasche Adaptation an die gerade benötigte Haltung. Bereits hieraus ist zu erkennen, dass für eine funktionierende Bewegung eine entsprechende Sensorik unabdingbar ist. Nur eine funktionierende (Eigen-)Körperwahrnehmung (Propriozeption) ermöglicht die Planung von (erfolgreichen) Bewegungsabläufen.

Umgekehrt erfordert eine ungünstige Position einen vermehrten muskulären Aufwand, um die gewünschte Haltung zu gewährleisten (dies bedeutet mehr Belastung für den Bewegungsapparat). Für praktisch alle Muskeln gilt, dass, wenn sie eine bewegende Funktion haben, auch immer eine komprimierende Komponente im entsprechenden Gelenk entsteht. Daraus kann geschlossen werden: Je mehr Kraft ein Muskel aufwenden muss, umso größer/belastender wird auch seine komprimierende Komponente. Es ist z.B. im Bereich der Wirbelsäule bekannt, dass die Hauptbelastungen für den passiven Bewegungsapparat aus der Kraft der (eigenen) Muskulatur stammen. Die Konsequenz hieraus kann nur ein effizienter und ökonomischer Einsatz der (eigenen) Kraft sein. Als Gedanke sei hier angeführt, dass lange Hebel viel Kraft bedeuten und natürlich auch umgekehrt. Die Umsetzung im Alltag für ein den Bewegungsapparat schonendes Verhalten bedeutet: Schwere Lasten sind körpernahe zu tragen.

Stabilisierende Muskulatur zum Schutz „neutraler Zonen“

Der zweite zu bedenkende Faktor ist: Wie groß ist das Bewegungsausmaß, das in dem entsprechenden Bewegungsabschnitt besteht? Das hierzu passende physiologische Konzept nennt sich „neutrale Zone“ nach Kapandji. Die neutrale Zone ist jener Teil des Bewegungsabschnittes, der bei geringstmöglichem Widerstand die meiste Bewegung ermöglicht. Je weiter man nun ans Ende einer Bewegung bzw. des möglichen Bewegungsausmaßes kommt, umso stärker wird der Widerstand der passiven Strukturen. Daraus ergibt sich wieder ein vermehrter muskulärer Aufwand. Wichtig zu wissen ist hierbei auch, dass das Bewegungsausmaß auch vom Aufbau der entsprechenden Bewegungsabschnitte abhängt. Degenerative Veränderungen vermindern die neutrale Zone. Gesichert wird die neutrale Zone vor allem durch die Funktion der lokalen, stabilisierenden Muskulatur. Die praktische Umsetzung fürs tägliche Leben heißt daher: endlagige Bewegungen vermeiden.

Die Stoßdämpferfunktion des Bewegungsapparates

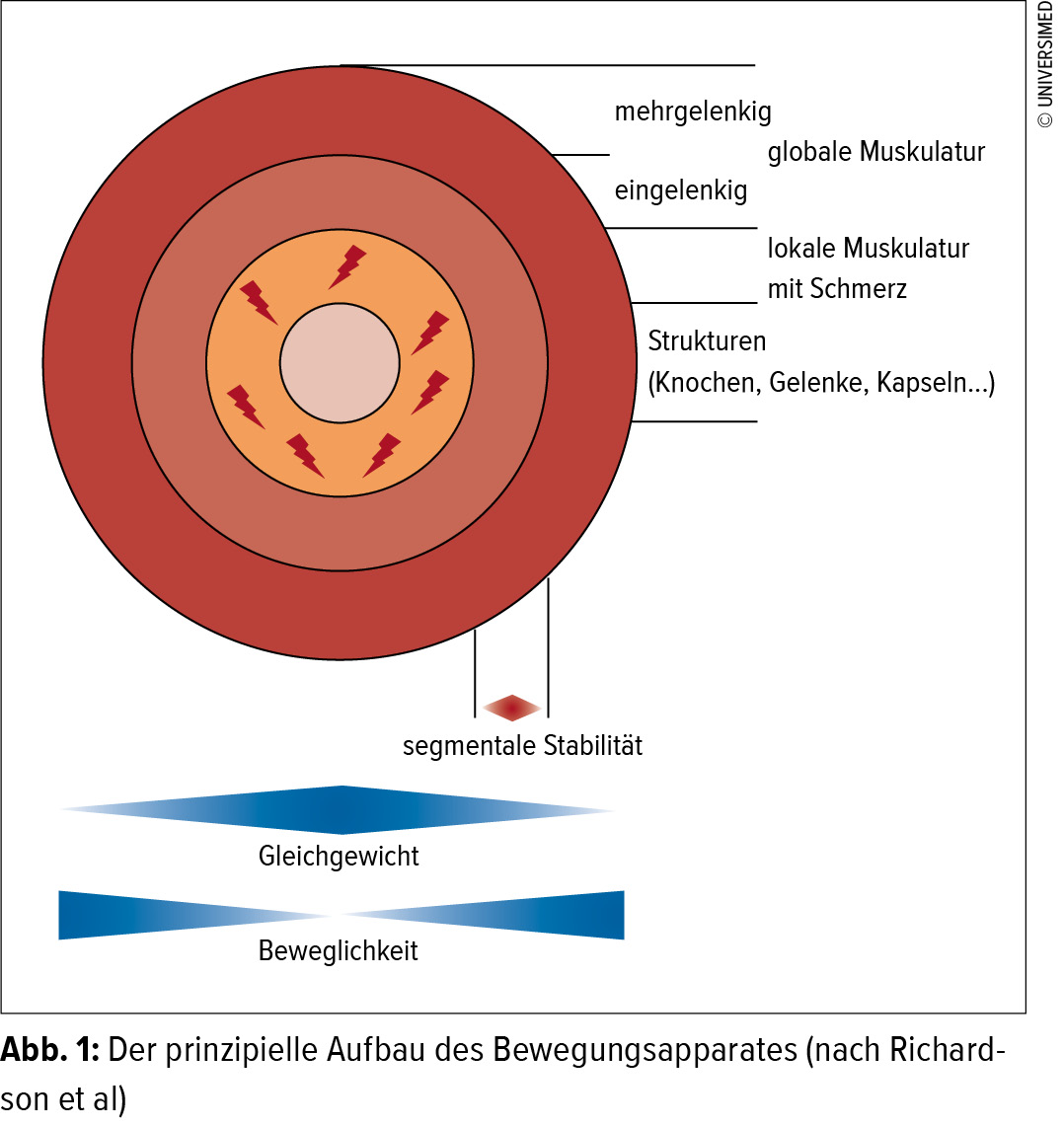

Nun ist der Bewegungsapparat nicht nur für statische Belastungen gebaut, sondern vor allem auf eine dynamische Belastung ausgelegt (Abb. 1). Ein weiterer wichtiger Faktor hierbei ist die Stoßdämpferfunktion des Bewegungsapparates. Durch den Bodenkontakt entstehen Stoßbelastungen (Energie) im Körper. Der beste Stoßdämpfer des Körpers ist eine aktive Muskulatur. Diese kann optimal eingesetzt werden, wenn die belastenden Kräfte leicht versetzt aufeinander wirken und durch entsprechende Muskeln ein neues, aktiv gehaltenes Gleichgewicht hergestellt werden muss. Dies führt zum Abbau der Stoßenergie (Verformungsenergie).

Betrachtet man nun eine Bewegungskette, die am Bein beginnt (physiologisch eine sogenannte geschlossene Kette), so ist einer der ersten Stoßdämpfer das sogenannte „Einknicken“ (besser Entriegeln) des unteren Sprunggelenkes. Dieses entsteht dadurch, dass der Belastungsvektor des Unterschenkels und der des Kalkaneus leicht versetzt voneinander wirken. Entsprechende Muskeln, wie z. B. der Musculus tibialis posterior, sollen dann aktiv die Fußwölbung aufrechterhalten.

Ein weiteres System der Stoßdämpfer findet sich im Knie. Die Beinachse verläuft nicht mittig durch die knöchernen Bestandteile, sondern leicht median der Gelenksmitte und löst damit ein varisches Moment aus. Dieses wird durch auf das Knie valgisierend wirkende muskuläre Elemente, welche vor allem im Bereich der Glutealmuskulatur angesiedelt sind, erzeugt und über den Tractus iliotibialis auf das Kniegelenk übertragen. Das ist ein Hinweis auf die größere Häufigkeit von Varusgonarthrosen und auf prophylaktische Maßnahmen durch eine entsprechend kräftige Gesäßmuskulatur.

Der Körper folgt dem Kopf

Eine weitere wichtige Region für die Körperhaltung sind der Kopf bzw. die Kopfgelenke in der oberen Halswirbelsäule (funktionell bis C2/3), die zu einem großen Teil durch die Funktion der Augen gesteuert werden. Die Kopfposition ist wichtig für die Orientierung im Raum und damit auch für die Planung und Ausführung von Bewegungen.

Das Zusammenspiel von Kopf- und Augenbewegungen ermöglicht eine ökonomische Fixierung von Objekten im Raum (und damit auch zielgerichtete Bewegung). Prinzipiell folgt bei den meisten Bewegungen der Körper dem Kopf. Kopfbewegungen ermöglichen auch eine Erweiterung des Gesichtsfeldes. Sind sowohl die Kopf- als auch die Augenbewegung frei, so ermöglicht dies eine optimale Orientierung im Raum und damit die Durchführung von Bewegungen. Störungen der Augenbeweglichkeit können damit im Umkehrschluss z.B. zu Halswirbelsäulenproblemen und auch zu Veränderungen der Haltung führen. Dies kann sich mittelfristig auf die Belastung des Bewegungsapparates, vor allem im Hinblick auf größere motorische Einheiten und die Generierung von Kraft (vgl. kinetische Kette), auswirken. In Zusammenhang mit dem Bewegungsapparat sollte auch daher die Komponente „Sehen“ (d.h. der Sinneseindruck, den beide Augen liefern, um ein dreidimensionales Bild im ZNS zu erzeugen) regelmäßig bedacht werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Beobachtung der Haltung Rückschlüsse auf mögliche Störungen am Bewegungsapparat liefern kann. Ergänzt mit funktionellen Untersuchungen sollte dadurch eine Behandlungsstrategie bei funktionellen Störungen am Bewegungsapparat möglich sein.

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Update smarter medicine

Die internationale Kampagne startete in der Schweiz vor rund 12 Jahren mit der ersten Top-5-Liste. Wie ist der Stand heute, mit welchen Herausforderungen ist der eigens gegründete Verein ...

Wandel im Denken: smarter medicine – Floskel oder sinnvolle Notwendigkeit?

Das Bewusstsein, dass viel Medizin nicht immer auch zu einer besseren Gesundheit führt, sondern – im Gegenteil – dem Patienten auch schaden kann, hat durch die «Smarter medicine»- ...

Smarter medicine – ein Beitrag zum ökologischen Wandel in der Medizin

Expert:innen des Universitätsspitals Genf (HUG) stellten am Frühjahrskongress der SGAIM die Projekte «Choosing greenly» und «smarter medicine soins intensifs» vor, die seit einigen ...