Differenzialdiagnose bei erhöhtem Troponin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei der notfallmässigen Abklärung von thorakalen Beschwerden spielen die Troponin-Assays eine zentrale Rolle. Während sich damit einfach und mit hoher Sicherheit selbst kleinste Myokardschädigungen ausschliessen lassen, ist die Interpretation von erhöhten Troponinkonzentrationen ungleich anspruchsvoller. Eine sorgfältige Differenzialdiagnose möglicher kardialer und extrakardialer Ursachen basierend auf dem klinischen Kontext ist für das therapeutische Management entscheidend.

Keypoints

Die hochsensitiven Troponin-Assays können geringste Myokardschädigungen nachweisen und sind daher ein sehr guter Rule-out-Test für einen akuten Myokardinfarkt.

Die Diagnose eines Myokardinfarkts erfordert nebst erhöhtem Troponin auch klinische Evidenz für eine Myokardischämie. Ein atherothrombotisches Geschehen ist umso wahrscheinlicher, je höher der Ausgangswert und der Anstieg der Troponinkonzentration ausfallen.

Erhöhte Troponinkonzentrationen bei Patienten ohne atherothrombotischen Myokardinfarkt werden häufig beobachtet und sind Ausdruck einer anderweitigen kardialen oder extrakardialen Erkrankung. Die Ursachen sind vielfältig und müssen im klinischen Kontext interpretiert und entsprechend behandelt werden.

Akute Thoraxschmerzen sind das Leitsymptom jeder zehnten Notfallkonsultation. Ursächlich wird in ungefähr jedem sechsten Fall ein akuter Myokardinfarkt diagnostiziert.1 Ein rascher und sicherer Nachweis oder Ausschluss eines Myokardinfarkts ist wegen der damit einhergehenden Morbidität und Mortalität zentral: Die Ärzteschaft erachtet dabei einen Fehlerbereich von weniger als 0,5% als vertretbar. Dies lässt sich mit dem klinischen Gespür alleine nicht erreichen (obwohl dieses von integraler Bedeutung im Abklärungsgang ist, wie nachfolgend dargelegt wird). Sind Ärztinnen und Ärzte sicher, dass kein Myokardinfarkt vorliegt, liegen sie in 5% falsch, während sich die Fehlerquote für die «sichere» Diagnose eines Myokardinfarkts, welche alleine auf der Klinik basiert, sogar auf 30% beläuft.2 Passt der klinische Kontext zu einer akuten Myokardischämie, dann kann das EKG entscheidend sein für eine rasche und korrekte Diagnosestellung: Zeigt dieses ST-Hebungen, ist in der Regel eine sofortige Reperfusionstherapie ohne weitere Abklärungen indiziert. Auch bei ausgeprägten, insbesondere dynamischen Repolarisationsstörungen (horizontalen oder deszendierenden ST-Strecken, T-Inversionen) ist die Diagnose eines Myokardinfarkts häufig zutreffend.3 In den meisten Fällen ist das EKG aber nicht diagnostisch, weshalb ein Myokardinfarkt mit genügender Sicherheit weder ausgeschlossen noch nachgewiesen werden kann.4 In dieser häufigen klinischen Situation spielt die Bestimmung des kardialen Troponins (cTn) eine entscheidende Rolle und gilt als der am besten validierte Biomarker in der Diagnostik akuter kardiovaskulärer Erkrankungen überhaupt.

Troponin-Assays richtig verstehen

Als Strukturproteine, welche exklusiv im kontraktilen Apparat von Kardiomyozyten vorkommen, sind die beiden Isoformen cTnI und cTnT hochspezifisch selbst für kleinste Myokardschädigungen, welche mit anderen Methoden (EKG, Bildgebung) nicht erkannt werden können.4 Auf dem Markt sind zahlreiche Assays von verschiedenen Anbietern verfügbar, wobei die einzelnen Tests jeweils eine individuelle Performance aufweisen. Entsprechend können Messungen, die mit unterschiedlichen Assays durchgeführt wurden, nicht direkt miteinander verglichen werden. Für jeden Assay gilt als separat festgelegter oberer Grenzwert die 99. Perzentile einer gesunden Referenzpopulation, womit also bei 100 asymptomatischen Menschen die höchste gemessene cTn-Konzentration als erhöht gewertet wird. Die im Spitalbetrieb mittlerweile weit verbreiteten hochsensitiven Assays (hs-cTnI und hs-cTnT) zeichnen sich durch eine besonders hohe Präzision (geringe Testvariabilität) und Sensitivität aus, indem sie cTn bei gesunden Probanden in >50% nachweisen können (bedingt u.a. durch die physiologische Apoptose von Kardiomyozyten).4 Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die cTn-Konzentrationen mit zunehmendem Alter oder dem Vorliegen von Komorbiditäten ansteigen, insbesondere bei kardiovaskulären Erkrankungen oder eingeschränkter Nierenfunktion.5,6 Beispielsweise liegt bei Patienten mit einer errechneten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) von 30ml/min/m2 die 75. Perzentile des hs-cTnT (Roche Elecsys® Assay, oberer Grenzwert 14ng/l) bei 130ng/l; d.h., ein Viertel der Patienten mit gleich schwerer Niereninsuffizienz weist sogar noch höhere hs-cTnT-Konzentrationen auf, ohne dass eine akute Pathologie vorliegt.6 Es ist deshalb gut verständlich, dass in einem «All comers»-Patientenkollektiv die 99. Perzentile des hs-cTnT mit 30ng/l doppelt so hoch ist wie der gültige obere Grenzwert, der in einer gesunden Referenzpopulation bestimmt wurde.5 Erwähnt sei hier noch, dass die cTn-Konzentrationen bei Frauen niedriger sind als bei Männern, obwohl dies (anders als z.B. beim Hämatokrit) keinen Niederschlag im klinischen Alltag gefunden hat.

Aus diesen Überlegungen wird klar, dass eine gemessene cTn-Konzentration – obwohl diese Objektivität und Genauigkeit suggeriert – immer im klinischen Kontext interpretiert werden muss. So hängen der positive prädiktive Wert (die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient mit erhöhter cTn-Konzentration tatsächlich einen Myokardinfarkt hat) und der negative prädiktive Wert (die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient mit einer cTn-Konzentration unterhalb des oberen Grenzwerts die Krankheit nicht hat) von der Vortestwahrscheinlichkeit ab, weshalb die cTn-Assays primär im validierten klinischen Kontext eines vermuteten akuten Myokardinfarkts eingesetzt werden sollten. Wird ferner der obere Grenzwert des Tests niedrig gewählt (indem er sich z.B. an einer gesunden Referenzpopulation orientiert), so wird mit hoher Sensitivität der Ausschluss eines Myokardinfarkts ermöglicht. Der Trade-off ist eine geringe Spezifität, da wie erwähnt auch verschiedene Komorbiditäten bzw. anderweitige myokardiale Schädigungen zu erhöhten cTn-Konzentrationen führen können. Dies kann im klinischen Alltag eine Herausforderung sein, weil die mit dem Test vermittelte Krankheitswahrscheinlichkeit der binären Logik einer diagnostischen Unterscheidung in Gesunde und Kranke zuwiderläuft. Letztlich liegt die entscheidende Rolle bei den Ärztinnen und Ärzten, welche die aufgrund des cTn-Werts gestellte Diagnose auf ihre Richtigkeit im klinischen Kontext und anhand des Krankheitsverlaufs überprüfen müssen.

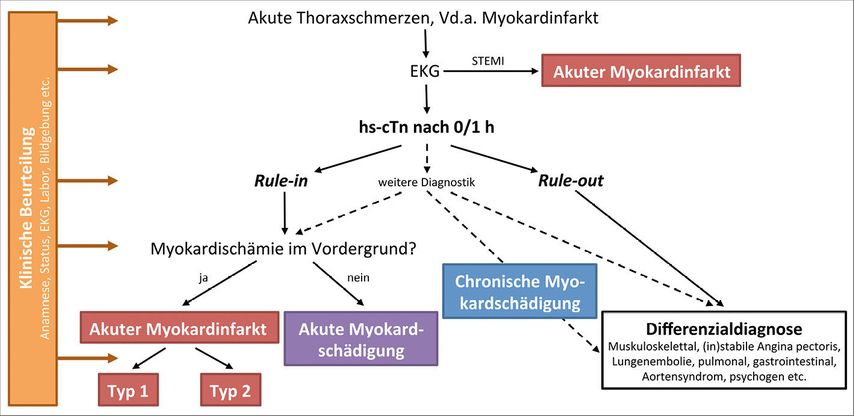

Troponin in der Myokardinfarkt-Diagnostik

Die Definition eines akuten Myokardinfarkts erfordert einerseits den Nachweis einer cTn-Konzentration über der 99. Perzentile (präferenziell mit einem hochsensitiven Assay), wobei als Korrelat für die akute Bildung eines (partiell) okklusiven Thrombus aufgrund einer koronaren Plaqueruptur oder -erosion (sog. Typ-1-Myokardinfarkt) ein dynamischer Anstieg und/oder Abfall in einer zweiten Messung gezeigt werden soll. Andererseits muss anhand von Klinik, EKG oder Bildgebung Evidenz für eine Myokardischämie bestehen (z.B. passende Symptome, ischämische EKG-Veränderungen, Nachweis von neuen regionalen Wandmotilitätsstörungen).7 Als effiziente, rasche und insbesondere sichere Triage von Patienten mit Verdacht auf einen Myokardinfarkt hat sich der von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfohlene 0/1-Stunden-Algorithmus etabliert, der auf zwei hs-cTn-Messungen im Abstand von einer Stunde basiert.3, 8, 9 Ein akuter Myokardinfarkt ist wahrscheinlich (Rule-in), wenn die initiale hs-cTn-Konzentration bereits deutlich erhöht oder die absolute Differenz zum 1-Stunden-Wert gross ist. Umgekehrt kann ein Myokardinfarkt mit grosser Sicherheit ausgeschlossen werden (Rule-out), falls die initiale hs-cTn-Konzentration sehr niedrig ist und der Schmerzbeginn mehr als drei Stunden zurückliegt oder falls der 0-Stunden-Wert niedrig und die absolute Veränderung nach einer Stunde sehr klein ist (Abb. 1). Falls keine der beiden Kategorien zutrifft, müssen die Patienten weiter abgeklärt werden, in der Regel mit einer weiteren hs-cTn-Messung nach 3Stunden, einer kardialen Bildgebung sowie einer detaillierten individuellen klinischen Beurteilung. In der klinischen Routineanwendung kann die Aufenthaltsdauer in der Notfallstation mit dem ESC-0/1-Stunden-Algorithmus auf 2,5 Stunden reduziert und bei erfüllten Rule-out-Kriterien ein Patient häufig ambulant weiterbetreut werden.9 In einer kürzlich publizierten Studie konnte die exzellente Sicherheit eines solchen ambulanten Managements bestätigt werden, indem der kombinierte Endpunkt aus Myokardinfarkt oder kardiovaskulärem Tod nur in 0,1% der Fälle eintrat.9

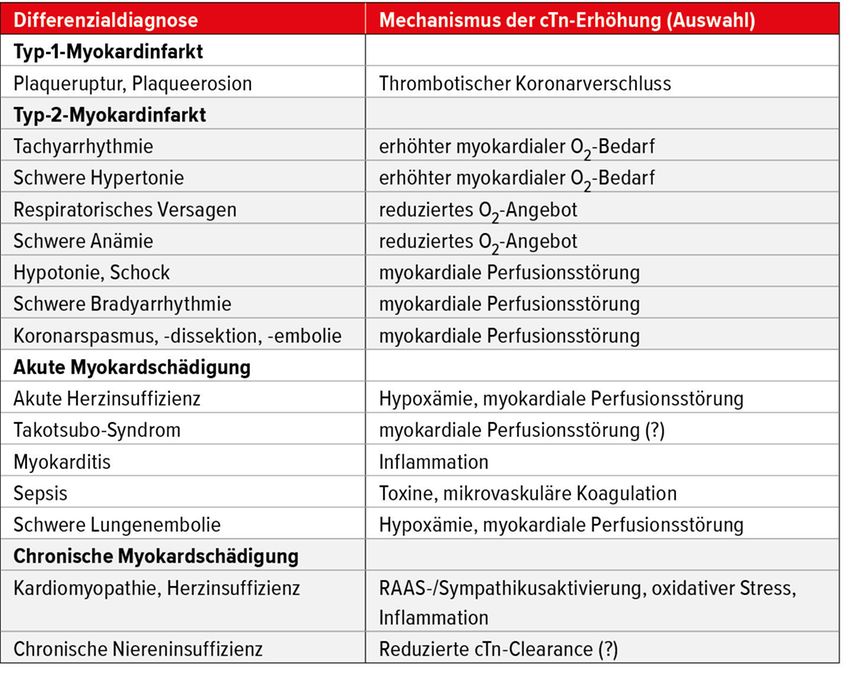

Bei klinischem Verdacht auf eine akute Myokardischämie ist es differenzialdiagnostisch zentral, einen Typ-1-Myokardinfarkt von einer Pathologie zu unterscheiden, welche zu einem Angebot-Bedarfs-Mismatch von myokardialem Sauerstoff geführt hat, aber nicht auf einem akuten atherothrombotischen Geschehen beruht (sog. Typ-2-Myokardinfarkt, Abb. 1).7 Häufige Ursachen sind Tachy- oder Bradyarrhythmien, schwere Hypertonie, Dyspnoe, Anämie oder ein Schockzustand (Tab. 1). Auch hier kommt es zu einem dynamischen cTn-Anstieg über den oberen Grenzwert, wobei die Koronararterien sowohl normal sein als auch chronische atherosklerotische Veränderungen aufweisen können. Die klinische Unterscheidung in Typ-1- und Typ-2-Myokardinfarkt hat wichtige therapeutische Konsequenzen: In der Regel umfasst die Behandlung eines Typ-1-Myokardinfarkts eine antithrombotische Therapie und koronare Revaskularisation, während beim Typ-2-Myokardinfarkt primär die Behandlung der Ursache im Vordergrund steht und eine langfristige Hemmung der Thrombozytenaggregation möglicherweise unerwünscht ist.7 Typ-2-Myokardinfarkte sind häufig und in den meisten Studien mit einer schlechteren Prognose als Typ-1-Myokardinfarkte assoziiert.7

Ausserhalb des klinischen Kontexts einer Myokardischämie können dynamisch erhöhte cTn-Konzentrationen z.B. auch bei Myokarditis, akuter Herzinsuffizienz, schwerer Lungenembolie oder Sepsis als Ausdruck einer akuten myokardialen Schädigung gemessen werden. Stabil erhöhte cTn-Konzentrationen weisen auf eine chronische Myokardschädigung, z.B. bei strukturellen Herzerkrankungen oder Niereninsuffizienz, hin (Abb. 1, Tab. 1).7, 10 Letztlich ist eine chronisch erhöhte cTn-Konzentration auch prognostisch relevant, wobei aktuell noch unklar ist, mit welchen Interventionen die Prognose günstig beeinflusst werden kann.4

Abb. 1: Integrale Bedeutung der klinischen Beurteilung für die Anwendung und Interpretation von Troponin-Assays. Eine kontinuierliche klinische Beurteilung bestimmt die Abfolge und Relevanz der Abklärungsschritte bei akuten Thoraxschmerzen, die Indikation für zusätzliche diagnostische Untersuchungen und das therapeutische Management. Gemäss ESC-0/1-Stunden-Algorithmus3 werden die hs-cTn-Messungen (Roche Elecsys® hs-cTnT oder Abbott Architect® hs-cTnI Assays) als Rule-in (hs-cTnT 0h ≥52ng/l oder 1h-Δ ≥5ng/l, hs-cTnI 0h ≥52ng/l oder 1h-Δ ≥6ng/l) oder Rule-out einer myokardialen Schädigung (hs-cTnT 0h <5ng/l bei Symptombeginn vor >3 Stunden oder 0h <12ng/l und 1h-Δ <3ng/l, hs-cTnI 0h <2ng/l bei Symptombeginn vor >3 Stunden oder 0h <5ng/l und 1h-Δ <2ng/l) gewertet. Wird keines der beiden Kriterien erfüllt, ist weitere Diagnostik notwendig. Ursachen für Typ-1- und Typ-2-Myokardinfarkte, akute und chronische Myokardschädigungen sind in Tabelle 1 aufgeführt

Klinische Interpretation von erhöhtem Troponin

Die Interpretation von erhöhtem cTn kann einfach sein bei Ischämie-typischen Thoraxschmerzen, Zeichen einer Myokardischämie im EKG und deutlich erhöhter cTn-Konzentration mit starker dynamischer Veränderung. Im Alltag ist sie aber häufig eine Herausforderung, da einerseits zahlreiche akute kardiale und extrakardiale Erkrankungen mit myokardialer Schädigung einhergehen (Tab. 1)10 und sich andererseits Myokardinfarkte besonders bei Frauen und älteren Patienten auch mit atypischen Beschwerden (Schmerzen im Oberbauch/Hals/Kiefer/Oberarm, Dyspnoe, Nausea, Abgeschlagenheit etc.) äussern können.3 Als Faustregel gilt, dass ein Typ-1-Myokardinfarkt umso wahrscheinlicher ist, je höher die gemessene cTn-Konzentration ausfällt. Beispielsweise ist die Differenzialdiagnose bei einer nur 5-fachen Erhöhung des hs-cTnT noch relativ breit (positiv prädiktiver Wert für einen Typ-1-Myokardinfarkt 50–80%), während eine 100-fache Erhöhung sehr stark für einen Typ-1-Myokardinfarkt spricht (positiv prädiktiver Wert >95%).11 Auch eine starke absolute Veränderung der hs-cTn-Konzentration in seriellen Messungen weist als Ausdruck eines akuten atherothrombotischen Geschehens auf einen Typ-1-Myokardinfarkt hin.11 Über die gesamte Population einer Notfallstation betrachtet ist erhöhtes cTn aber insgesamt häufiger bei Patienten ohne Typ-1-Myokardinfarkt.1 Im Einzelfall ist daher das eingangs erwähnte klinische Gespür des Klinikers entscheidend, indem die Ursache der cTn-Erhöhung unter Einbezug aller verfügbaren Hilfsmittel (Anamnese, Status, Labor, EKG, Bildgebung, Verlaufsbeurteilung etc.) im klinischen Kontext interpretiert, entsprechend abgeklärt und behandelt werden muss. Besonders berücksichtigt werden sollte dabei, dass 1) mit steigender cTn-Konzentration die Wahrscheinlichkeit eines Typ-1-Myokardinfarkts zunimmt, der obere Grenzwert (99. Perzentile) aber keine binäre Unterteilung in Gesunde und Kranke erlaubt; 2) die Diagnose eines Typ-1-Myokardinfarkts nebst dem erhöhten cTn auch eine kongruente Klinik erfordert; 3) Typ-2-Myokardinfarkte häufig sind und ein korrektes Erkennen wichtig für die Therapie und die Prognose der Patienten ist.3,4,7,10 Wenn die cTn-Messungen im Sinne der validierten diagnostischen Algorithmen eingesetzt und sorgfältig interpretiert werden, tragen diese extrem sensitiven Assays entscheidend zu einer effizienteren, akkurateren und sichereren Patientenversorgung bei.

Autor:

PD Dr. med. Matthias Meyer

Leitender Arzt

Klinik für Kardiologie

Stadtspital Triemli

Birmensdorferstrasse 497

8063 Zürich

E-Mail: matthias.meyer@triemli.zuerich.ch

Literatur

1 Javed U et al.: Am J Cardiol 2009; 104: 9-13 2 Oliver G et al.: Acad Emerg Med 2020; 27: 24-30 3 Roffi M et al.: Eur Heart J 2016; 37: 267-315 4 Twerenbold R et al.: J Am Coll Cardiol 2017; 70: 996-1012 5 Collinson PO et al.: Clin Chem 2012; 58: 219-25 6 Chung JZ et al.: Clin Biochem 2015; 48: 807-10 7 Thygesen K et al.: Eur Heart J 2019; 40: 237-69 8 Reichlin T et al.: Arch Intern Med 2012; 172: 1211-8 9 Twerenbold R et al.: J Am Coll Cardiol 2019; 74: 483-94 10 Giannitsis E et al.: Nat Rev Cardiol 2013; 10: 623-34 11 Wildi K et al.: Clin Biochem 2015; 48: 218-22

Das könnte Sie auch interessieren:

Update smarter medicine

Die internationale Kampagne startete in der Schweiz vor rund 12 Jahren mit der ersten Top-5-Liste. Wie ist der Stand heute, mit welchen Herausforderungen ist der eigens gegründete Verein ...

Wandel im Denken: smarter medicine – Floskel oder sinnvolle Notwendigkeit?

Das Bewusstsein, dass viel Medizin nicht immer auch zu einer besseren Gesundheit führt, sondern – im Gegenteil – dem Patienten auch schaden kann, hat durch die «Smarter medicine»- ...

Smarter medicine – ein Beitrag zum ökologischen Wandel in der Medizin

Expert:innen des Universitätsspitals Genf (HUG) stellten am Frühjahrskongress der SGAIM die Projekte «Choosing greenly» und «smarter medicine soins intensifs» vor, die seit einigen ...