Das Masernparadox

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Masern wirken immunsupprimierend und immunisierend zugleich. Wie das funktioniert und welche Folgen die Infektion mit dem Masernvirus für das immunologische Gedächtnis hat, schilderte Prof. Dr. Rik de Swart von der Erasmus-Universität, Rotterdam, am Impfkongress in Basel.

Das Spektrum der Symptome bei einer Maserninfektion ist breit. Typischerweise entwickeln die Betroffenen nach einer Inkubationszeit von 9 bis 19 Tagen klinische Symptome wie Hautausschlag, Fieber, Husten und Konjunktivitis. Bei ca. 80% der Erkrankten verläuft die Infektion mit dem hochinfektiösen Masernvirus komplikationslos. Ein Teil der Betroffenen entwickelt aufgrund der Immunsuppression opportunistische Infektionen mit Komplikationen wie Pneumonien, gastrointestinalen Erkrankungen und Otitis media. Jährlich sterben weltweit schätzungsweise 100 000 Menschen an Masern. Aufgrund der hohen Maserninzidenz waren es 2019 sogar 200 000 Todesfälle.

Masern sind eine systemische Erkrankung

Untersuchungen des «Wild-type»-Masernvirus im Tiermodell haben gezeigt, dass das mittels Aerosol oder Tröpfchen übertragene Virus über zwei Rezeptoren in die Zellen gelangt: den von Immunzellen exprimierten Rezeptor CD150 und den von epithelialen Zellen, beispielsweise im Atemwegstrakt, exprimierten Nectin-4-Rezeptor.1 Nach der Infektion fand sich im Blut der untersuchten nicht humanen Primaten eine zellassoziierte Virämie. Bei den infizierten Zellen handelte es sich hauptsächlich um CD4+-T-Lymphozyten. Diese erreichten ca. 9 Tage nach der Infektion einen Spitzenwert von 3% und fielen dann wieder ab. «Das Blut reflektiert nur zu einem kleinen Teil, was sich im lymphatischen Gewebe abspielt», sagte de Swart. Dort sei der Anteil infizierter Immunzellen viel höher. Aufgrund der hohen Zahl an CD150-Rezeptoren sind vor allem die Memoryzellen der T-Lymphozyten von der Infektion betroffen. Unter den B-Lymphozyten sind sowohl naive Zellen wie auch Memoryzellen hochempfänglich für die Infektion mit dem «Wild-type»-Masernvirus.

Auslöschung des Immungedächtnisses

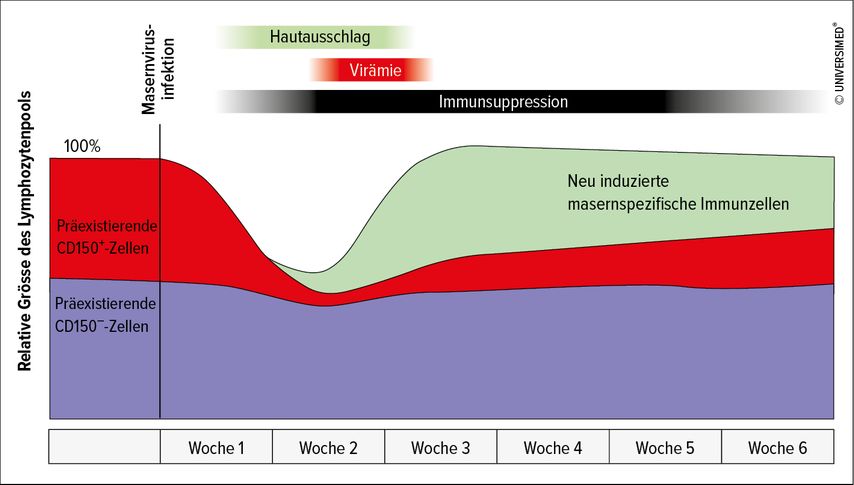

Um vereinfacht zu erklären, wie das Immunsystem auf das Masernvirus reagiert, werden die vor der Maserninfektion existierenden Immunzellen in CD150+ und CD150– eingeteilt (Abb. 1).2 Die Infektion mit dem Masernvirus führt dazu, dass ein grosser Teil der präexistierenden CD150+- Immunzellen depletiert wird. Die Folge davon sind eine Immunamnesie und eine vorübergehende Lymphopenie. Gleichzeitig verursachen Masern eine Immunantwort. Diese führt zu einer Expansion von neuen, mehrheitlich masernspezifischen T- und B-Lymphozyten und maskiert die Depletion präexistierender Immunzellen. «Die neu gebildeten Immunzellen sind effektiv in der Masernbekämpfung. Sie bieten aber keinen Schutz vor anderen bekannten Infektionskrankheiten», sagte der Spezialist.

Nach einem Masernausbruch in einer niederländischen Glaubensgemeinschaft, die aus religiösen Gründen eine Impfung ablehnt, bot sich die Gelegenheit zu untersuchen, ob Masern bei Menschen einen vergleichbaren Effekt auf das Immunsystem haben wie im Tiermodell.3 Im ersten Teil der Studie verglichen die Wissenschaftler die Blutproben von ungeimpften Kindern mit einer bestätigten Maserninfektion mit gesunden Kontrollen der gleichen Altersgruppe (Kohorte A). Wie die Laboranalyse zeigte, war die Gesamtzahl der T- und B-Lymphozyten im Blut in der frühen Krankheitsphase bei den erkrankten Kindern deutlich niedriger als in der Kontrollgruppe. Zudem konnte das Virus in den peripheren mononukleären Blutzellen der erkrankten Kinder isoliert werden.

Die Ergebnisse des zweiten Studienteils (Kohorte B) unterstützten das Modell der Immunamnesie ebenfalls. In diesen Teil der Untersuchung wurden mehrheitlich Geschwister der Kohorte A eingeschlossen, die anfänglich noch nicht mit dem Masernvirus infiziert waren, aber mit der Zeit ebenfalls erkrankten. Dabei zeigte sich, dass die Infektion bei Menschen einen vergleichbaren Einfluss auf die Memoryzellen der T- und B-Lymphozyten sowie auf die naiven B-Lymphozyten hatte wie im Tiermodell.

Interessante Erkenntnisse wurden auch durch die in Kohorte A durchgeführten Abstriche gewonnen. Diese zeigten eine höhere Viruslast in der Nase als im Rachen. Am höchsten war die Virusausscheidung 1 bis 2 Tage vor dem Auftreten des Hautausschlags. «Mit der Quarantäne zu beginnen, wenn der Hautausschlag auftritt, ist deshalb nicht besonders effektiv», sagte de Swart.

Hat die Masernimpfungden gleichen Effekt?

Eine Infektion mit dem «Wild-type»-Masernvirus induziert eine gute und anhaltende Immunantwort. «In der Regel erkranken die Menschen für den Rest ihres Lebens nicht mehr an Masern», sagte der Spezialist. Die Masernimpfung mit dem attenuierten Lebendimpfstoff verursacht eine niedrige Immunität und führt weder zu einer Immunsuppression noch zu einer Immunamnesie. Die niedrige Immunität ist die Kehrseite der Medaille, denn bei ca. 1% der geimpften Personen kommt es aufgrund einer inadäquaten Impfantwort zu einer «Breakthrough»-Infektion. «Diese könnten mit ein Grund sein, warum immer wieder Masernausbrüche auftreten», sagte de Swart. Trotzdem sei die Impfung ein wirksames Mittel zur Maserneliminierung und möglicherweise auch zu einer globalen Eradikation von Masern.

Dreifach erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten nach Masern

Wie empfindlich Kinder nach Masern für andere Infektionskrankheiten sind, das untersuchte die Forschungsgruppe «Swiss Measles Immune Amnesia».4 Die Studie wurde im Zeitraum von 2000 bis 2015 unter der Beteiligung von 11 Schweizer Kinderspitälern durchgeführt und schloss 113 Kinder mit einem Durchschnittsalter von 9 Jahren ein, die wegen Masern hospitalisiert worden waren. Jedes infizierte Kind wurde mit zwei Kontrollen gleichen Alters und Geschlechts, die zur gleichen Zeit mit einer nicht infektiösen Erkrankung hospitalisiert waren, gematcht. Anschliessend wurde untersucht, wie häufig die Kinder nach dem Spitalaustritt in den darauffolgenden 3 Jahren wegen einer Infektionskrankheit oder einer anderen Ursache hospitalisiert werden mussten. Kinder, die an einer chronischen Erkrankung litten, wurden ausgeschlossen.

Wie die Ergebnisse zeigten, kam es bei 11 der ursprünglich wegen Masern hospitalisierten Kinder während der 3-jährigen Beobachtungszeit zu 12 Rehospitalisationen aufgrund einer Infektion (9,7%). Von den Kontrollkindern mussten im gleichen Zeitraum 6 wegen einer Infektionskrankheit rehospitalisiert werden (3,1%). Besonders hoch war das Risiko für eine Rehospitalisierung im ersten Jahr nach der Maserninfektion. Zu den Ursachen für die erneute Spitaleinweisung zählten beispielsweise Atemwegsinfektionen und gastrointestinale Infektionen. «Eine Übersterblichkeit infolge von Masern wie in den Entwicklungsländern beobachten wir bei uns zum Glück nicht. Mit der Zunahme der Infektionskrankheiten haben wir aber ein messbares Korrelat, das das Konzept der Immunamnesie unterstützt», sagte Prof. Dr. med. Ulrich Heininger, Basel, der die Studie am Impfkongress in Basel präsentierte.

Quelle:

11. Schweizer Impfkongress, 28. und 29. Oktober 2021, Basel

Literatur:

1 Lemon K et al.: Early target cells of measles virus after aerosol infection of non-human primates. PLoS Pathog 2011; 7: e1001263 2 de Vries RD et al.: Measles immune suppression: lessons from the Macaque model. PloS Pathog 2012; 8: e1002885 3 Laksono BM et al.: Studies into the mechanism of measles-associated immune suppression during a measles outbreak in the Netherlands. Nat Commun 2018; 9: 4944 4 Behrens L et al.: The susceptibility to other infectious diseases following measles during a three year observation period in Switzerland. Pediatr Infect Dis 2020; 39: 478-82

Das könnte Sie auch interessieren:

Management of chronic insomnia according to the latest European guidelines

Insomnia is among the most prevalent sleep disorders, affecting up to one third of adults and 6–10% with chronic forms. The 2023 European Insomnia Guidelines1 emphasize that insomnia is ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...

Gesundheitsbelastungen und Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit

Schicht- und Nachtarbeit führen durch Schlafverlust und zirkadiane Desynchronisation zu einem erhöhten Risiko für vielfältige Gesundheitsprobleme. Dazu gehören verbreitete somatische ...