Wirksame Strategie gegen chronischen Husten

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In mehreren Präsentationen wurden im Rahmen des ERS 2023 aktuelle Daten zur Therapie des chronischen Hustens mit dem P2X3-Antagonisten Gefapixant vorgestellt. Sie zeigen Wirksamkeit in unterschiedlichen Settings und speziellen Patientenpopulationen.

Gefapixant ist ein peripher wirksamer, selektiver Antagonist an P2X3-Rezeptoren, die sich auf afferenten, sensorischen Fasern des Nervus vagus in den Atemwegen finden. Eine Aktivierung dieser Rezeptoren durch extrazelluläres ATP bewirkt Hustenreiz. Folglich stellt ein selektiver Antagonismus am P2X3-Rezeptor eine naheliegende Strategie in der Behandlung des chronischen Hustens dar.

Die Zulassung von Gefapixant (seit 2022 in der Schweiz und in Japan zugelassen; seit 15. September EMA-Zulassung) beruht auf den beiden doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Phase-III-Studien COUGH-1 und COUGH-2 mit insgesamt mehr als 2000 Probanden, die seit mindestens einem Jahr unter refraktärem oder unerklärbarem chronischem Husten litten. Die Studien zeigten eine relative Reduktion der Hustenfrequenz im Vergleich zu Placebo von –18,45% in COUGH-1 und –14,64% in COUGH-2.1 In der Folge wurde eine Phase-IIIb-Studie (ROCC) durchgeführt, in die Patienten mit neu diagnostiziertem chronischem Husten, definiert durch eine Krankheitsdauer von mindestens 8 Wochen und weniger als einem Jahr, eingeschlossen wurden. Auch in dieser Studie verbesserte Gefapixant im Vergleich zu Placebo die Lebensqualität und reduzierte den Schweregrad des Hustens.2

„Da die Patienten in COUGH-1 und COUGH-2 eine mittlere Krankheitsdauer von rund elf Jahren aufwiesen, war nicht klar, ob die lange bestehenden Beschwerden die subjektiven Auswirkungen der Therapie beeinflussten oder ob man es mit unterschiedlichen Phänotypen von chronischem Husten zu tun hatte“, kommentierte Ass.Prof. Dr. Imran Satia von der kanadischen McMaster University in Hamilton, einer der Autoren der COUGH-Studien, im Rahmen einer Session beim ERS 2023. Satia wies auch darauf hin, dass sich die Studien vom Design her unterschieden. Während die kontrollierte Behandlungsphase in den beiden COUGH-Studien ein Jahr dauerte, waren es in ROCC lediglich 12 Wochen. Endpunkte von ROCC waren „patient-reported outcomes“, nämlich der „Leicester Cough Questionnaire“ als primärer Endpunkt, die „cough severity visual analog scale“ sowie das „cough severity diary“. Darüber hinaus wurde die Sicherheit zu Woche 12 erhoben.

Vergleichbare Populationen, vergleichbare Ergebnisse

Die nun präsentierte Analyse hatte, so Satia, zwei Ziele, nämlich zu ermitteln, ob die Dauer von chronischem Husten Einfluss auf die Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil von Gefapixant hat, und Vergleiche zwischen den Phänotypen von chronischem Husten bei längerer oder kürzerer Krankheitsdauer anzustellen. Dazu wurden die Ergebnisse der COUGH-Studien zu Woche 12 mit ROCC verglichen. In einigen Punkten kamen bei beiden Studien die gleichen Einschlusskriterien zur Anwendung. Die Probanden mussten mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens 8 Wochen unter chronischem Husten mit einer Stärke von mindestens 40mm auf der VAS leiden. Rauchen, die Einnahme von ACE-Inhibitoren sowie eine schlechte Lungenfunktion mit einem Verhältnis FEV1 zu FVC unter 60% waren Ausschlussgründe. Tatsächlich unterschieden sich die Studienpopulationen in den drei Studien mit Teilnehmern in einem Durchschnittsalter zwischen 50 und 60 Jahren und mehrheitlich weiblichen Geschlechts kaum. Die Studien wurden in Nord- und Lateinamerika, sowie in Europa und im pazifischen Raum durchgeführt.

Die Auswertungen zeigten auch sehr ähnliche Ergebnisse. Hinsichtlich des „Leicester Cough Questionnaire“ wurden in den Studien nach 12 Wochen Verbesserungen um 0,71 (COUGH) bzw. 0,75 Punkte (ROCC) gesehen. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei der „cough severity visual analog scale“ und dem „cough severity diary“.

Hinsichtlich der Sicherheit zeigte sich nach 12 Wochen in den COUGH-Studien eine Inzidenz unerwünschter Wirkungen von 80% im Vergleich zu 64% in ROCC, wobei es sich zu mehr als 95% um leichte oder moderate Nebenwirkungen handelte. Erwartungsgemäß betraf die große Mehrzahl der unerwünschten Wirkungen den Geschmackssinn. Schwere Nebenwirkungen waren in der Placebogruppe häufiger als unter Gefapixant. Die Abbruchrate war mit 7% in ROCC niedriger als in COUGH.

Weitere Studien

Neben den Zulassungsstudien wurde Gefapixant noch in einer Reihe weiterer randomisierter, kontrollierter Studien untersucht. Im Rahmen des ERS 2023 wurde eine Metaanalyse präsentiert, die Wirksamkeit und Sicherheit von Gefapixant durch die gesamte Studienlandschaft evaluierte.3

Dazu wurden in MEDLINE, EMBASE, CENTRAL und dem Web of Science im Zeitraum vom November 2014 bis Dezember 2022 randomisierte, kontrollierte Studien (RCT) mit Gefapixant gesucht. Berücksichtigt wurden sowohl Parallel- als auch Cross-over-Studien, die entwederGefapixantmit Placebooder unterschiedliche Dosierungen von Gefapixant verglichen. Das Risiko für Bias wurde mit dem Cochrane Risk of Bias 2.0 Tool bewertet, die Sicherheit von Evidenz mittels GRADE.

Insgesamt wurden 10 RCT mit 2608 Patienten identifiziert. Im Vergleich zu Placebo reduzierte Gefapixant (45mg BID) die Hustenfrequenz über 24 Stunden signifikant um 15,97%. Diesem Resultat wird moderate Sicherheit bescheinigt. Hinsichtlich der Hustenfrequenz im Wachzustand wurde für Gefapixant eine relative Reduktion um 17,30% ermittelt – auch dies mit moderater Sicherheit. Der Schweregrad des Hustens auf der 100-mm-VAS (visuelle Analogskala) wurde um 6,11mm reduziert. Die Analyse ergab auch eine Verbesserung der Lebensqualität, dies allerdings mit niedriger Sicherheit. Im Vergleich zu Placebo erhöhte Gefapixant die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit dem Geschmackssinn, und zwar um 31 Ereignisse auf 100 Patienten.3

Wirksamkeit setzt bereits in den ersten 4 Behandlungswochen ein

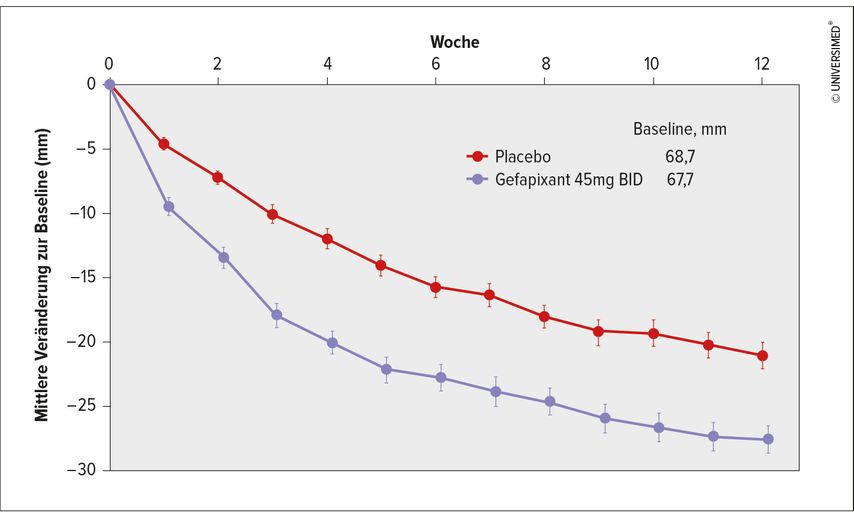

Eine weitere Analyse von Phase-III-Studien mit Gefapixant ging der Frage nach, wie sich die Hustenfrequenz in den ersten 4 Wochen unter Therapie verändert.4 In den Studien COUGH-1 und COUGH-2 wurden über 52 Wochen mit Gefapixant Reduktionen des Husten-Schweregrads auf der VAS erreicht. Ob diese Effekte bereits in den ersten Wochen der Therapie nachweisbar sind, wurde nicht untersucht. Dies wurde nun in einer gepoolten Post-hoc-Analyse nachgeholt.

Insgesamt wurden 682 und 678 Probanden in die beiden Studien eingeschlossen und randomisiert mit Gefapixant oder Placebo behandelt. In den Gefapixant-Gruppen war der größte Teil (73%) der zu Woche 12 erreichten Reduktion auf der VAS bereits zu Woche 4 evident. Die wöchentlichen placeboadjustierten Differenzen zum Ausgangswert nahmen bis Woche 4 zu. Die placeboadjustierten Reduktionen auf der VAS blieben in den Wochen 5 bis 12 erhalten. Die mitGefapixant erreichte Wirkung auf den Schweregrad des Hustens stellte sich also schnell ein und blieb danach stabil (Abb. 1).4

Abb. 1: Einfluss von Gefapixant auf die Schwere des Hustens gemessen via 100-mm-VAS (modifiziert nach Birring S et al. 2023)4

Unangenehme Kombination: chronischer Husten und Stressinkontinenz

Zwei weitere Arbeiten beschäftigten sich mit der Wirkung von Gefapixant bei einer unangenehmen, aber nicht seltenen Kombination von Symptomen, nämlich chronischem Husten und Stressinkontinenz. Daten zu dieser nicht seltenen klinischen Situation sind allerdings spärlich.

In einer Auswertung einer Phase-IIIb-Studie mit Gefapixant wurde nun die Häufigkeit von Stressinkontinenz bei erwachsenen Frauen mit diagnostiziertem refraktärem oder unerklärlichem chronischem Husten erhoben.5 Für den Einschluss musste der chronische Husten seit mindestens einem Jahr und die Stressinkontinenz seit mindestens 3 Monaten bestehen. Der Schweregrad des Hustens musste mit mindestens 40mm auf der VAS angegeben werden. Weiters wurden mindestens 2 Episoden von Stressinkontinenz am Tag und ein positives Screening mit dem Stressinkontinenz-Hustentest verlangt. Die Inkontinenzepisoden wurden mit dem Kontinenztagebuch erhoben.

Die Auswertung ergab, dass die Betroffenen mehrheitlich weiß, im Mittel 56 Jahre alt und mit einem BMI von 29,7kg/m2 übergewichtig waren. Die häufigste Hustendiagnose war chronischer, refraktärer Husten. Der chronische Husten war im Mittel rund 5 Jahre vorhanden, der Schweregrad wurde mit 69mm auf der VAS angegeben. Die Stressinkontinenz bestand im Median seit rund 2 Jahren und die Betroffenen gaben im Median täglich rund 4 Inkontinenzepisoden an. Die Autoren schließen aus diesen Daten, dass Patientinnen mit chronischem Husten und Stressinkontinenz meist schwer betroffen sind und eine effektive Behandlung ihres Hustens benötigen.5

Die Analyse der Daten mit dem Endpunkt Veränderung im „cough severity diary“ (CSD) ergab, dass Gefapixant auch in der Gruppe der Frauen mit chronischem Husten und Stressinkontinenz wirksam ist. Ein größerer Anteil der Patientinnen in der Gefapixant-Gruppe erreichte verglichen mit der Placebogruppe klinisch relevante Verbesserungen im CSD-Score um ≥1,3 bzw. ≥2,7 Punkte. Auch hinsichtlich der mittleren Veränderungen im CSD-Score über 12 Wochen erwies sich Gefapixant im Vergleich zu Placebo als überlegen.

ERS-Highlights zum chronischen Husten

Prävalenz, Risikofaktoren und neue Therapieoptionen: Im Videointerview fasst Dr. Hazim Abozid, Abteilung für Lungenkrankheiten und Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit, Klinik Penzing, Wien, die spannendsten Neuigkeiten rund um den chronischen Husten zusammen.

Quellen:

Sessions„New mechanisms and novel insights in chronic obstructive pulmonary disease and chronic cough“, „Gefapixant efficacy and safety in participants with history of refractory or unexplained chronic cough for ≥1 vs <1 year“; Vortrag von Ass.Prof. Dr. Imran Satia, Hamilton, Kanada, und Poster-Session „New frontiers in chronic cough, a1-antitrypsin deficiency, and airway diseases endoscopy“, ERS 2023,11. September

Literatur:

1 McGarvey L et al.: COUGH-1 and COUGH-2 investigators. Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough and unexplained chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2): results from two double-blind, randomised, parallel-group, placebo-controlled, phase 3 trials. Lancet 2022; 399: 909-23 2 McGarvey L et al.: The efficacy and safety of Gefapixant in a phase 3b trial of patients with recent-onset chronic cough. Lung 2023; 201(2): 111-18 3 Kum E et al.: Efficacy and safety of gefapixant for treatment of refractory or unexplained chronic cough: a systematic review and dose-response meta-analysis. ERS 2023; Poster ID 3033 4 Birring S et al.: Early cough severity changes over the first 4 weeks of treatment with gefapixant in two phase 3 studies. ERS 2023; Poster ID 3035 5 Dicpinigaitis P et al.: Patient-reported cough severity in women with chronic cough and stress urinary incontinence treated with gefapixant. ERS 2023; Poster ID 3039

Das könnte Sie auch interessieren:

Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel

Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...