„Treatable Traits“ sind im klinischen Alltag angekommen

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Management der COPD hat sich das vor wenigen Jahren präsentierte Konzept der „Treatable Traits“ weitgehend durchgesetzt. Studiendaten zeigen, dass es eine individualisierte Therapie ermöglicht, die auch gezielt zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen kann.

Das vor einigen Jahren vorgestellte Konzept der „Treatable Traits“, das die COPD nicht mehr als pathophysiologische Entität betrachtet, sondern pragmatisch nach behandelbaren Aspekten der Erkrankung fragt,1 findet zunehmend Eingang in die klinische Praxis. Als relevant nennt PD Dr. Timm Greulich vom UKGM Gießen/Marburg die „Traits“ Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD), Bronchiektasen, Emphysem, chronische Bronchitis, bakterielle Kolonisation, Eosinophilie, respiratorisches Versagen und Konstriktion der glatten Atemwegsmuskulatur. Diese können bei individuellen Patienten in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden sein und erfordern spezifische Anpassungen der Therapie. Es gelte, COPD-Patienten als Individuen zu behandeln, so Greulich.

Einen besonderen Fall stellt in diesem Zusammenhang der seltene Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD) dar. AATD ist eine genetische Erkrankung mit Symptomen einer fortschreitenden COPD und kann mittels Augmentationstherapie mit humanem Alpha-1-Proteinase-Inhibitor behandelt werden. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die AATD erkannt und differenzialdiagnostisch von einer herkömmlichen COPD abgegrenzt wird. Typischerweise handelt es sich um relativ junge Patienten mit schwerer Einschränkung der Lungenfunktion und ausgeprägtem Emphysem, häufig Nichtraucher oder jedenfalls Patienten, bei denen die Tabakanamnese nicht zur Lungenerkrankung passt. Greulich verweist auf eine Fallserie aus Irland, die zeigt, dass nach dem Absetzen einer Augmentationstherapie die Rate an Exazerbationen bei diesen Patienten dramatisch ansteigt.2

Inhalative Kortikosteroide bei hoher Eosinophilenzahl

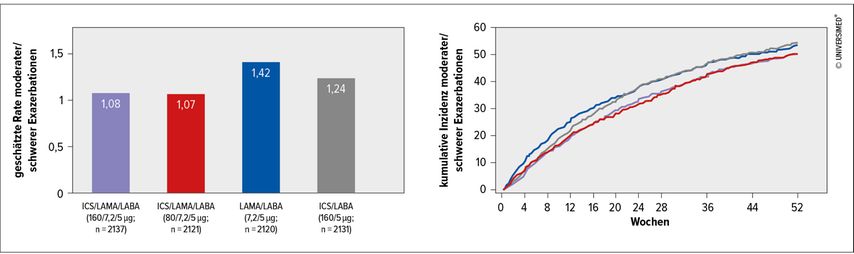

Ein weiterer „Treatable Trait“ mit möglichen therapeutischen Konsequenzen ist Eosinophilie. Greulich weist in diesem Zusammenhang auf die kürzlich präsentierte ETHOS-Studie hin, die die LAMA/LABA-Kombinationstherapie mit ICS/LABA und ICS/LAMA/LABA in einem Kollektiv schwer kranker Patienten mit häufigen Exazerbationen verglich. Ergebnis war eine Reduktion der Exazerbationen unter der Dreifach-Kombination (Abb. 1), wobei vor allem Patienten mit erhöhter Eosinophilenzahl profitierten.3 Dieser mittlerweile aus mehreren Studien bekannte Effekte könnte, so Greulich, auch die Mortalität betreffen. Die Wirkung war unabhängig von der Tatsache, dass Patienten, die bereits bei Einschluss in ETHOS ICS verwendeten, im Durchschnitt kränker waren als das übrige Kollektiv. Dass die Exazerbationsrate unter ICS nicht gegen null geht und dass auch Patienten ohne Eosinophilie Exazerbationen durchmachen, dürfte seinen Grund darin haben, dass eosinophile Exazerbationen eine Sonderform der Exazerbation darstellen und bakterielle oder virale Exazerbationen durch ICS nicht reduziert werden.4 Damit können Patientengruppen definiert werden, die von einer Therapie mit ICS profitieren, nämlich Patienten mit hoher Eosinophilenzahl sowie Patienten mit einer gewissen Reversibilität der Atemwegsobstruktion nach Verabreichung eines Bronchodilatators.

Abb. 1: ETHOS-Studie: Reduktion der Exazerbationen unter der Dreifachkombination (modifiziert nach Rabe KF et al. 2020)3

Bei Exazerbation auch an die Komorbiditäten denken

Greulich unterstreicht auch, dass die Zunahme der Symptome im Verlauf einer Exazerbation nicht zwingend in der COPD selbst begründet sein muss. Vielmehr kann es im Verlauf der COPD-Exazerbation auch zu einer Exazerbation von Komorbiditäten, wie zum Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung, kommen. Auch andere Lungenerkrankungen können zur COPD hinzukommen und unter Umständen exazerbieren. Darunter finden sich auch Erkrankungen, die auf den ersten Blick kaum mit der COPD in Verbindung gebracht werden – wie zum Beispiel die Pulmonalembolie. Eine aktuelle Arbeit fand eine hohe Prävalenz von Pulmonalembolien unter COPD-Patienten, die wegen respiratorischer Symptome ins Krankenhaus aufgenommen wurden.5 Die Botschaft laute, so Greulich, dass man bei COPD-Exazerbationen immer daran denken sollte, dass hinter den Beschwerden auch eine unerwartete Pathologie stehen könnte. Die Computertomografie kann oft Klarheit schaffen und sollte großzügig eingesetzt werden.

In der Behandlung von Exazerbationen kann die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Antiobiotikagabe anhand des C-reaktiven Proteins (CRP) beantwortet werden. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigte, dass die CRP-gesteuerte Indikation die Lebensqualität der Patienten verbessert und den Antibiotikagebrauch reduziert, ohne dass dies mit erhöhter Mortalität erkauft würde. Eine weitere Studie zeigte, dass die Gabe oraler Kortikosteroide während einer Exazerbation anhand der Eosinophilenzahl entschieden werden kann. In dieser Arbeit konnte ohne Erhöhung der Mortalität eine Steroidreduktion um rund 50% erreicht werden.7 Alles in allem zeigen diese Daten, so Greulich, dass auch die Therapie der akuten COPD-Exazerbation durch Biomarker gesteuert werden kann.

„Treatable Traits“ in der Praxis

Auch Nurdan Köktürk von der Gazi University School of Medicine in Ankara betont den Wert der „Treatable Traits“ im praktischen Management der COPD und weist darauf hin, dass es auch nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Rehabilitation, Sauerstoff oder interventionelle Verfahren gibt, die bei bestimmten COPD-Traits zum Einsatz kommen können. In der Praxis müsse zudem berücksichtigt werden, dass bei ein und demselben Patienten mehrere dieser Traits parallel auftreten können. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn Emphysem und „Asthma-Features“, also eine gewisse Reversibilität der Bronchokonstriktion diagnostiziert werden. Das seien jene Patienten, bei denen früher von einem Asthma-COPD-Overlap-Syndrom (ACOS) gesprochen wurde. Solche Patienten seien Kandidaten für eine Dreifachtherapie mit LAMA/LABA/ICS sowie bei ausgeprägtem Emphysem für eine interventionelle Reduktion des Lungenvolumens. Weitere in diesem Setting häufige Traits wie Untergewicht müssten berücksichtigt werden.

Worunter die Lebensqualität bei COPD leidet

Köktürk weist auf eine aktuelle Studie hin, die der Frage nachging, welche „Treatable Traits“ die Lebensqualität der Betroffenen besonders beeinträchtigen und welche Therapien am besten Abhilfe schaffen. Unter den 22 untersuchten „Treatable Traits“ waren häufige Infektionen der Atemwege, gestörter Atemrhythmus, inadäquate Inhaleranwendung, systemische Inflammation (CRP >3mg/L) und Depression mit schlechter Lebensqualität assoziiert. Eine adäquate Therapie der jeweiligen „Treatable Traits“ verbesserte die Lebensqualität signifikant und deutlich. Die ausgeprägtesten Verbesserungen der Lebensqualitär wurden durch Behandlung der systemischen Inflammation mittels Statintherapie sowie durch orale Kortikosteroide gegen eine eosinophile Inflammation der Atemwege erreicht.8

Werden Patienten beispielsweise mit Dyspnoe vorstellig, sollten auch bei bekannter COPD alternative Ursachen in Betracht gezogen werden. Das kann beispielsweise eine Herzinsuffizienz oder, in selteneren Fällen, auch ein Lungenhochdruck sein – hinter dem sich wiederum eine chronische thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) verbergen kann.

Entwicklung der Lungenfunktion über die Lebenszeit

Die „Treatable Traits“ haben die therapeutischen Optionen bei COPD deutlich verbessert. Möglichkeiten, ursächlich in den Krankheitsverlauf einzugreifen, fehlen jedoch bislang. Dies kann auch damit zu tun haben, dass die Erkrankung erst lange nach den ausschlaggebenden Schädigungen manifest wird. Dr. Maria Rosa Faner Canet von der Clinic Barcelona weist in diesem Zusammenhang auf die neuen Termini „frühe COPD“ und „Prä-COPD“ hin. Allerdings müssten dabei auch die unterschiedlichen Entwicklungen der Lungenfunktion („lung function trajectories“) über die gesamte Lebenszeit (sowie vermutlich sogar in utero) berücksichtigt werden.9 Unterschiedliche Noxen dürften ihre Wirkung nämlich in sehr unterschiedlichen Zeitintervallen entwickeln. Während beispielsweise Infektionen die Lunge unmittelbar schädigen können, werden bei manchen Umweltnoxen sogar Effekte über mehrere Generationen diskutiert. Man nehme heute an, dass Alter, Art der Noxe und genetischer Hintergrund des Betroffenen gemeinsam für die Entwicklung einer COPD verantwortlich sind. Reparaturmechanismen, die bei bestimmtem genetischem Hintergrund oder in höherem Alter schlechter funktionieren, spielen dabei eine wichtige Rolle. Dieser komplexe Mechanismus erkläre auch die vielfältigen Präsentationen der COPD und die hohe Zahl der „Treatable Traits“. Aktuell wird versucht, auf Basis dieser Informationen mithilfe künstlicher Intelligenz sowohl die Inzidenz von COPD als auch die individuelle Progression der Erkrankung und die Mortalität vorherzusagen. Die Ergebnisse werden in Longitudinalstudien evaluiert. Faner betont zudem, dass Personen, deren Lungenfunktion zeitlebens unter dem Normalbereich liegt, auch hinsichtlich anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel koronarer Herzkrankheit oder metabolischer Störungen, ein erhöhtes Risiko aufweisen.

Quelle:

„State of the art in COPD“, Vortrag von PD Dr. Timm Greulich, „How to manage a patient with COPD – early identification and how to prevent progression“, Vortrag von Dr. Nurdan Köktürk, und „Horizon scanning: Where do we go next“, Vortrag von Dr. Maria Rosa Faner Canet, im Rahmen der virtuellen ERS Satellites am 2. März 2021

Literatur:

1 Agusti A et al.: Eur Respir J 2016; 47(2): 410-19 2 McElvaney OJ et al. N Engl J Med 2020; 382(15): 1478-80 3 Rabe KF et al.: N Engl J Med 2020; 383(1): 35-48 4 Greulich T, Vogelmeier CF: Lancet Respir Med 2018; 6(5): e17 5 Couturaud F et al.: JAMA. 2021; 325(1): 59-68 6 Butler CC et al. N Engl J Med 2019; 381(2): 111-20 7 Sivapalan P et al.: Lancet Respir Med 2019; 7(8): 699-709 8 Hiles SA et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021; 9(3): 1255-64 9 Agusti A, Faner R: Lancet Respir Med 2019; 7(4): 358-64

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente

Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...