Respiratorische Aspekte der Infektiologie

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Zwar dominiert Covid-19 immer noch die infektiologischen Diskussionen, aber es gibt noch andere infektiologische Themen, die nicht zu kurz kommen sollten. Im Folgenden eine Auswahl, die OA Dr. Holger Flick von der Medizinischen Universität Graz beim 9. Pneumo Aktuell präsentierte.

Keypoints

-

Pneumonien können kardiovaskuläre Ereignisse triggern – die Häufigkeit ist dabei direkt proportional zum Schweregrad der Pneumonie.

-

Sekundärinfektionen bei Covid-19-Patienten auf der ICU spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle: Ca. 50% weisen Beatmungspneumonien auf.

-

Ivermectin hat keinen Einfluss auf die Mortalität und die Rate der mechanischen Beatmung bei Covid-19-Patienten.

-

Die Einführung von inhalativem Amikacin zur Behandlung pulmonaler MAC-Infektionen ist ein wesentlicher Fortschritt, allerdings ist es nur in therapierefraktären Fällen zugelassen.

-

Laut einer Studie senkt die Verabreichung von inhalativem Colistin signifikant die Rate schwerer Exazerbationen bei durch P. aeruginosa ausgelösten Nicht-CF-Bronchiektasien.

Respiratorische Infektionen im Vergleich

Ein Vergleich dreier respiratorischer Infektionen (Influenza, Infektion mit dem respiratorischen Synzytial-Virus[RSV]bei Erwachsenen und Covid-19)aus dem Karolinska-Spital in Stockholmzeigte einige interessante Unterschiede zwischen den drei Erkrankungen.

So betrug die Rate der Männer bei Covid-19-Infektion 59%, bei Influenza 48% und bei RSV-Infektion 44%. Komorbiditäten wie Hypertonie, Diabetes und Adipositas spielten bei Covid-19 eine große Rolle, eine deutlich geringerejedoch bei den anderen beiden Erkrankungen. „Interessant ist auch, dass das Durchschnittsalter bei Covid-19 58 Jahre betrug, bei Influenza 68 und bei RSV-Infektion 71 Jahre, was doch dem Bild widerspricht, dass hospitalisierte Covid-19-Patienten überwiegend alte Menschen sind“, berichtete OA Dr. Holger Flick, Klinische Abteilung für Pulmonologie, Medizinische Universität Graz.

Auch beim Vergleich der Komplikationen zeigten sich klare Unterschiede. So mussten bei Covid-19 17% der Betroffenen auf die ICU, bei Influenza 10%, bei RSV 12%. Auch Myokardischämie (15%, 10%, 11%), Pulmonalembolie (5%, 1%, 1%) und Bakteriämie (5%, 3%, 2%) waren bei Covid-19 am häufigsten. So auch die Letalität, die mit 13% bei Covid-19-Patienten am höchsten war, gefolgt von 7% bei RSV-Infizierten und 5% bei Influenza-Infizierten.

Respiratorische Infektionen und kardiovaskuläres Risiko

„Covid-19 ist nicht die einzige akute respiratorische Infektion, die mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergeht“, fuhr der Pneumologe fort. „Das gibt es z.B. auch bei Pneumokokken, Influenza und diversen anderen Erregern.“ Die Folgen können z.B. Myokardinfarkte durch Plaquedestabilisierung oder das akute Auftreten von Herzinsuffizienz durch kardiale Überlastung sein.

Pneumonien können kardiovaskuläre Ereignisse triggern, wobei die Häufigkeit solcher Ereignisse direkt proportional zum Schweregrad der Pneumonie ist. „Wenn ein solches Ereignis auftritt, steigt die Letalität um den Faktor 2 bis 3“, mahnte Flick. Aktuelle Daten zeigen, dass die meisten dieser kardiovaskulären Komplikationen in den ersten drei Krankenhaustagen auftreten. „Bei Covid-19 muss man wohl eher die ersten sechs Tage als Risikozeit annehmen, weil diese Erkrankung einen so protrahierten Verlauf zeigt“, ergänzte der Infektiologe und Pneumologe.

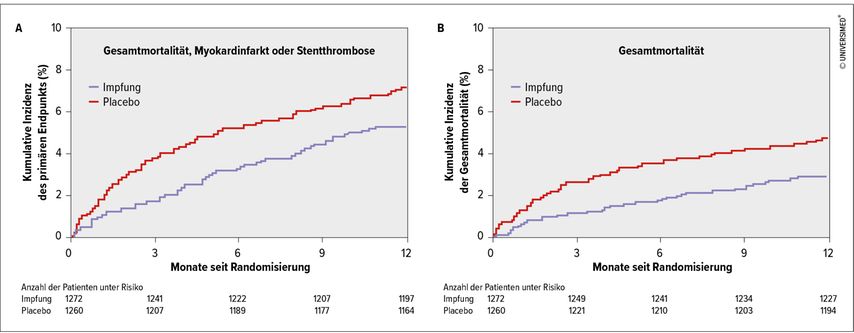

Es gibt Daten, die zeigen, dass Influenza das Risiko für einen Myokardinfarkt erhöht (Influenza B mehr als A) und dass andererseits eine Influenzaimpfung nach koronarer Intervention das Rezidivrisiko signifikant senkt (Abb. 1).

Abb. 1: Influenzaimpfung und Kardioprotektion (modifiziert nach Fröbert O et al.: Circulation 2021; 144[18]: 1476-84)

Sekundärinfektionen bei SARS-CoV-2

„Dieses Thema wird vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so klar gesehen, ist aber gerade auf den Intensivstationen enorm wichtig“, bemerkte Flick. Laut einer Übersicht aus 2021 entfallen ca. 50% dieser Infektionen auf Beatmungspneumonien (VAP), 24% auf Blutstrominfektionen (BSI) und 10% sind Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen (CRBSI). „Bei Covid-19 tritt eine VAP bei 50,5%, bei Influenza nur bei 30,3% auf“, ergänzte Flick. Einer anderen Studie zufolge liegt die Covid-19-Mortalität mit VAP bei 38%, ohne VAP bei 21%, ein signifikanter Unterschied.

Das Erregerspektrum wird dominiert von gramnegativen Spezies. Am häufigsten treten hier P. aeruginosa, Enterobacter-Spezies, Klebsiellen, E. coli und Acinetobacter baumannii auf sowie – als grampositiver Erreger – S. aureus.

„Meiner persönlichen Meinung nach wird das VAP-Risiko im Rahmen von Covid-19 durch übermäßig hochdosierte und prolongierte Kortikosteroid-Therapien zusätzlich deutlich erhöht“, so der Experte. „Die Standarddosis beträgt derzeit 6mg Dexamethason über zehn Tage. Eine höhere Dosis wurde inzwischen in vier radomisiert kontrollierten Studien analysiert und es zeigte sich im Vergleich zur Standarddosis keine Evidenz für eine Überlegenheit hinsichtlich der Sterblichkeit, sodass auch beim ARDS durch Covid-19 nur in gut begründeten Ausnahmefällen von der Kortikosteroid-Standarddosis/-dauer abgewichen werden sollte.“

Bakterielle Resistenzen

Das gerade Angeführte spielt auch in das Thema der bakteriellen Resistenzen hinein. Weltweit liegt die Zahl der jährlichen Todesfälle durch antimikrobielle Resistenzen bei 1,3 Millionen, das sind so viel wie durch HIV und Malaria zusammen. Dabei spielen die Infektionen der tiefen Atemwege die wichtigste Rolle. Und auch hier geht es um das gleiche Spektrum von Erregern, wie E. coli, MRSA, Klebsiellen, Pneumokokken, A. baumannii und P. aeruginosa.

Ivermectin

Von Ivermectin war in den Laienmedien – meist eher in politischem Kontext – oft dieRede. „Ich habe mir die Literatur dazuangeschaut“, berichtete Flick. „Tatsächlich sieht man in Metaanalysen von Studienein Signal, dass Ivermectin zu einer schnelleren Clearance von SARS-CoV-2 führt. Es gibt also schon einen theoretischen Hintergrund für die Annahme, dass Ivermectin etwas Gutes bewirken könnte.“ Geht man jedoch weiter in der Literatur, so zeigt sich, dass für die Zeit bis zur klinischen Erholung durch Ivermectin in der Metaanalyse nur noch ein nicht signifikanter Trend besteht. Ähnliches gilt für die Hospitalisierungsdauer. „Aber das Entscheidende ist, dass Ivermectin keinen Einfluss auf die Mortalität bei Covid-19 hat“, brachte es der Pneumologe auf den Punkt. Auch die Rate der mechanischen Beatmung ändert sich durch Ivermectin nicht.

Nichttuberkulöse Mykobakterien

Die Prävalenz von pulmonalen Infektionen durch nichttuberkulöse Mykobakterien (pNTM) liegt in verschiedenen europäischen Ländern bei 5,9–9,9/100000 Einwohner, die Inzidenz bei 1,0–1,7/100000. Die Gesamtmortalität fünf Jahre nach Diagnose beträgt zwischen 25%und 45%, die Hazard-Ratio für das Mortalitätsrisiko liegt zwischen 1,4 und 3,6.

Pulmonale Infektionen durchMycobacterium-avium-Komplex (MAC) zeigen bei Makrolidempfindlichkeit eine Kulturkonversionsrate zwischen 41% und 95% und eine Rate des therapeutischen Erfolgs von 52% bis 66%. Bei Makrolidresistenz beläuft sich die Kulturkonversionsrate auf 5%bis 36%, die Erfolgsrate auf 15%.

„Außerdem verursachen die verwendeten Antibiotika, die ja oft bis zu ein Jahr lang genommen werden müssen, doch erhebliche Nebenwirkungen, man denke z.B. an Hörstörungen unter Aminoglykosiden“, ergänzte Flick. „Insofern ist die Einführung von inhalativem Amikacin für pulmonale MAC-Infektionen schon ein wesentlicher Fortschritt.“ Derzeit ist diese Option allerdings nur für therapierefraktäre Fälle zugelassen. „Allerdings ist auch inhalatives Amikacin nicht frei von Nebenwirkungen“, schränkte der Pulmologe ein.

Bronchiektasien und Pseudomonas

Auch bei diesem Thema geht es um ein inhalatives Antibiotikum – in diesem Fall Colistin. „Hier konnte eine britische Studie zeigen, dass die Rate schwerer Exazerbationen bei durch P. aeruginosa ausgelösten Nicht-zystische-Fibrose(CF)-Bronchiektasien durch die Verabreichung von inhalativem Colistin signifikant abnahm. Dies galt auch für die Gesamtzahl der Exazerbationen bei diesem Kollektiv. Zudem verlängerte sich die Zeit bis zum Auftreten der ersten Exazerbation signifikant. Schließlich war auch die Lebensqualität besser und auch die Zahl der resistenten Pseudomonas-aeruginosa-Stämme nahm unter inhalativem Colistin nicht zu“, so Flick abschließend.

Quelle:

„Infektiologie“, Vortrag von Dr. Holger Flick, Klinische Abteilung für Pulmonologie, MedUni Graz, im Rahmen des virtuellen „9. Pneumo Aktuell“ am 29. Jänner 2022

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

ILD und ILA: von der Früherkennung zur personalisierten Nachsorge

Das Erkennen interstitieller Lungenanomalien (ILA) als potenzielle Frühstadien interstitieller Lungenerkrankungen (ILD) und die gezielte Identifikation von Hochrisikopatient:innen ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...