Polypen machen einen Unterschied

Die Frage, ob ein Patient mit chronischer Rhinosinusitis zusätzlich Nasenpolypen hat oder nicht, ist keineswegs nur akademischer Natur. Aktuelle Studien, wie die hier vorgestellte, zeigen, dass zwischen diesen beiden Gruppen nicht nur Unterschiede in der Pathophysiologie, sondern auch solche im Schweregrad und der Wahrnehmung einzelner Symptome existieren.

Keypoints

CRS-Patienten mit Nasenpolypen erleben eine andere Symptombelastung als CRS-Patienten ohne Nasenpolypen.

Zwar haben CRSsNP-Patienten eine niedrige Lebensqualität, aber CRSwNP-Patienten scheinen sensitiver gegenüber ihrer Symptomatik zu sein.

Dies könnte Anlass sein, unterschiedliche Surveillance- und Therapiestrategien für diese beiden Gruppen zu entwickeln.

Die chronische Rhinosinusitis (CRS) ist eine häufige Erkrankung der Nasennebenhöhlen (NNH) – Zahlen aus den USA gehen davon aus, dass zwischen 2% und 15% der Bevölkerung betroffen sind. Per definitionem muss das Problem seit mindestens drei Monaten bestehen, wobei die typischen Symptome einer Entzündung der Nasen- und NNH-Schleimhaut, wie verstopfte bzw. rinnende Nase, Störung des Geruchssinns und Druckgefühl im Gesicht vorhanden sind.

CRS ist per se aufgrund dieser Symptomatik, die akut exazerbieren kann, bereits mit einer Einbuße an Lebensqualität verbunden. Dazu kommt noch, dass eine CRS auch zu Exazerbationen komorbider Lungenerkrankungen führen kann.

Polypen: Haben oder Nichthaben

Im Allgemeinen wird zwischen CRS mit Nasenpolypen (CRSwNP) und CRS ohne Nasenpolypen (CRSsNP) unterschieden. Es gibt Hinweise darauf, dass hier nicht bloß morphologische Unterschiede bestehen; vielmehr scheint es sich um pathophysiologisch unterschiedliche Erkrankungen zu handeln. So finden sich bei CRSwNP häufiger Schleimhaut-Eosinophilie und erhöhte Expression von Th2-Entzündungsmediatoren. Nichtsdestoweniger ist diese Unterscheidung nicht sehr klar, und es gibt große Überlappungen zwischen beiden Phänotypen.

Aber auch klinisch gibt es Unterschiede. Zum Beispiel ist CRSwNP häufiger mit Asthma bronchiale oder anderen Lungenerkrankungen, Atopie und Überempfindlichkeit gegenüber Azetylsalizylsäure assoziiert als CRSsNP.

Wie erleben das die Betroffenen?

Aus früheren Studien gibt es Hinweise darauf, dass die beiden Phänotypen von den betroffenen Patienten auch unterschiedlich wahrgenommen werden. In der vorliegenden Studie wurde dieser Aspekt genauer untersucht. Die Teilnehmer waren mindestens 18 Jahre alt und hatten eine CRS laut den Kriterien etablierter Guidelines. Patienten mit Vaskulitis, zystischer Fibrose, Sarkoidose oder Immunschwäche wurden ausgeschlossen, weiters auch solche mit akuten CRS-Exazerbationen, um die vorhandene Symptomatik besser vergleichbar zu machen.

Alle Teilnehmer machten den aus 22 Items bestehenden „Sinonasal Outcome Test“ (SNOT-22), weiters auch den fünfdimensionalen EuroQol (EQ-5D), um die allgemeine Lebensqualität zu bestimmen.

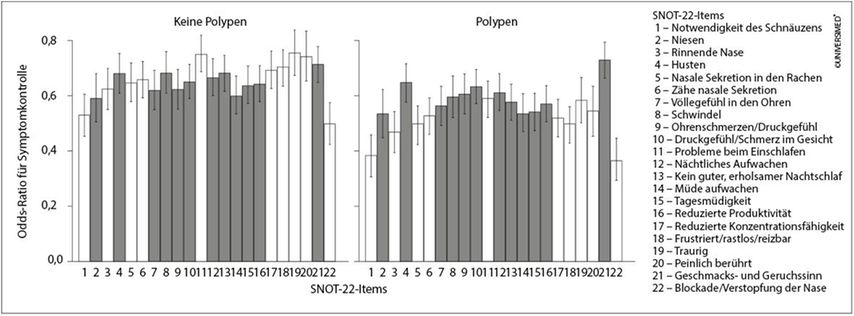

Abb. 1: Vergleich der Symptomkontrolle anhand der SNOT-22-Items. Die weißen Balken entsprechen den rechts in der Liste fett gedruckten Items, bei denenes signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung der Symptomkontrolle zwischen CRSwNP- und CRSsNP-Patienten gibt (modifiziert nach Talat R et al. 2020)

Die Ergebnisse

600 Personen mit CRS, davon 334 mit CRSsNP und 266 mit CRSwNP, wurden für die Studie rekrutiert. Das mittlere Alter lag um die 52 Jahre, das Geschlechterverhältnis war fast ausgeglichen. Ca. 27% waren Raucher (aktuell oder ehemalig). Die meisten Charakteristika der Studienpopulation waren zwischen CRSsNP und CRSwNP nicht signifikant unterschiedlich, mit wenigen Ausnahmen. In der CRSwNP-Gruppen hatten mit 49,2% signifikant mehr Patienten Asthma bronchiale als in der CRSsNP-Gruppe (18,6%). Auch die Rate an Überempfindlichkeit gegenüber aerogenen Allergenen war in der CRSwNP-Gruppe signifikant größer (54,1% vs. 40,1%).

Erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen fanden sich dort, wo die einzelnen SNOT-22-Items hinsichtlich des Ausmaßes der Symptomkontrolle verglichen wurden (Abb.1). Zwar fanden sich in beiden Gruppen bei stärkeren Symptomen niedrigere Niveaus von Symptomkontrolle, bestimmte Symptome zeigten jedoch bei CRSwNP-Patienten ein signifikant niedrigeres Ausmaß an Symptomkontrolle als bei CRSsNP-Patienten. Dies waren nasale Symptome („Notwendigkeit des Schnäuzens“, „rinnende Nase“, „nasale Sekretion in den Rachen“, „zähe nasale Sekretion“), emotionale Symptome („traurig“ und „peinlich berührt“), aber auch Symptome aus der Schlaf-Subdomäne des SNOT-22, die auch psychomotorische Agitation widerspiegeln könnten („frustriert/rastlos/reizbar“, „reduzierte Konzentrationsfähigkeit“, „Probleme beim Einschlafen“).

Es zeigte sich außerdem, dass Patienten mit CRSsNP stärkere Drucksymptome in Gesicht und Ohren und eine geringere allgemeine gesundheitsbezogene Lebensqualität aufwiesen. Allerdings scheinen CRSwNP-Patienten auch empfindlicher auf ihre Symptomatik zu reagieren.

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:

Talat R et al.: Chronic rhinosinusitis patient with and without polyps experience different symptom perception and quality of life burdens. Am J Rhinol Allergy 2020; doi: 10.1177/1945892420927244

Das könnte Sie auch interessieren:

Nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM): Klinik, Diagnose und Therapie

Infektionen mit nichttuberkulösen Mykobakterien nehmen global signifikant zu. Die Unterscheidung von Kolonisation, transienter Infektion und NTM-Erkrankung kann klinisch sehr schwierig ...

Innovative Pharmakotherapien bei ILD

Derzeit befinden sich mehrere Wirkstoffe für die Behandlung von idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) und progredienter pulmonaler Fibrose (PPF) in der Entwicklung, wobei verschiedene ...