Morbus Menière – der Pathomechanismus des Hydrops

Autorin:

Dr. Katharina Meng

Fachärztin für HNO-Heilkunde, Spezialgebiet neurootologische Schwindelerkrankungen

Wien

E-Mail: ordination@hno-meng.at

Web: https://hno-meng.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Schon im 19. Jahrhundert sah man einen Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus, verursacht von pathologischen Vorgängen im Innenohr. Knapp 80 Jahre später wurde der sogenannte „endolymphatische Hydrops“ als wahrscheinliches Hauptproblem dieser Menière’schen Trias vermutet. Das „Zuviel“ an Endolymphe im Innenohr gilt bis heute als ursächlich für die Symptomatik der Erkrankung.

Keypoints

-

Morbus Menière zeichnet sich durch Schwindelepisoden, eine mit der Attacke assoziierte Hörminderung sowie ein zusätzliches fluktuierendes Ohrsymptom aus, wobei Verlauf und Ausmaß der Attacken sehr variabel sind.

-

Ein endolymphatischer Hydrops gilt bis heute als ursächlich für die Symptomatik. Zahlreiche Theorien und Erklärungen für den Pathomechanismus eines Hydrops weisen auf ein multifaktorielles Geschehen hin.

-

Eine frühe Diagnose und eine gute Patient:innenaufklärung sind wichtig, um die mit den Attacken zunehmenden Ängste zu nehmen.

Prosper Menière, ein französischer Ohrenarzt des 19. Jahrhunderts, erkannte 1861 den Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus. Er war der Erste, der die Ursache nicht, wie bis dahin vermutet, auf zerebrale Verletzungen, sondern auf pathologische Vorgänge im Innenohr zurückführte. Damals wurden Blutungen dort vermutet. Erst im Jahr 1938 wurde der sogenannte „endolymphatische Hydrops“ als wahrscheinliches Hauptproblem der Menière’schen Trias durch den japanischen Pathologen Dr. Kyoshiro Yamakawa und beinahe zeitgleich auch durch den britischen Neurootologen Dr. Charles Hallpike identifiziert. Das „Zuviel“ an Endolymphe im Innenohr wurde anhand von Innenohrpräparaten von bei Ohroperationen verstorbener Pati-ent:innen mit Morbus Menière nachgewiesen und gilt bis heute als ursächlich für die Symptomatik der Erkrankung.

Während die Darstellung der Innenohrflüssigkeiten heute mittels MRT gut möglich ist, sorgen die hypothetischen Pathomechanismen, die zum Hydrops führen bzw. vom Hydrops selbst ausgehen, noch immer für Diskussionen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Theorien und Erklärungen. Fakt scheint jedenfalls: Es dürfte sich nicht um eine singuläre Ursache, sondern vielmehr um ein multifaktorielles Geschehen handeln.

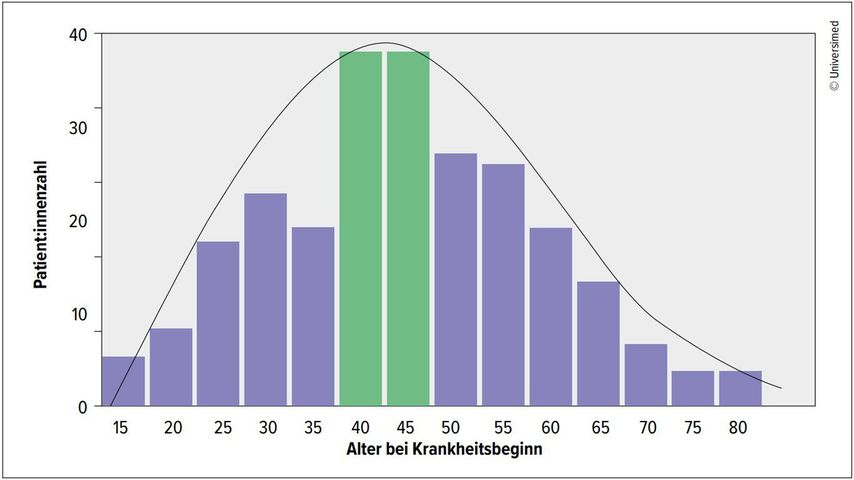

Die Erkrankung

Ein definitiver Morbus Menière ist nach den Kriterien der Barany Society 2015 definiert durch zwei oder mehr Schwindelepisoden mit einer Dauer von 20 Minuten bis 12 Stunden, eine mit der Attacke assoziierte nachgewiesene Hörminderung im mittleren oder tiefen Frequenzbereich sowie ein zusätzliches fluktuierendes Ohrsymptom (z.B. Tinnitus oder Ohrdruck). Es erkranken etwas mehr Frauen als Männer, ein Häufigkeitsgipfel besteht zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Kinder erkranken so gut wie nie. Die in der Literatur angegebenen epidemiologischen Zahlen variieren sehr stark, es kann derzeit von einer Prävalenz von 1:1000 ausgegangen werden (Abb. 1).

Der Verlauf der Menière’schen Erkrankung ist sehr variabel. Während manche mehrmals pro Monat an Anfällen leiden, berichten andere von wenigen Attacken im Jahr. Auch gibt es individuell Häufungen von Anfällen zu bestimmten Zeiten (aktive Phasen), die nach geraumer Zeit wieder abklingen.

Während der Attacken leiden die Patient:innen unter starkem Drehschwindel mit Nystagmus, meist in Kombination mit verstärkter Wahrnehmung von Tinnitus und vorangegangener Hörstörung. Oft wird die Erkrankung im Verlauf der Jahre milder oder klingt sogar vollständig ab. Hörverluste reichen von Hörstürzen mit vollständiger oder teilweiser Regeneration bis hin zur Ertaubung.

Der Hydrops

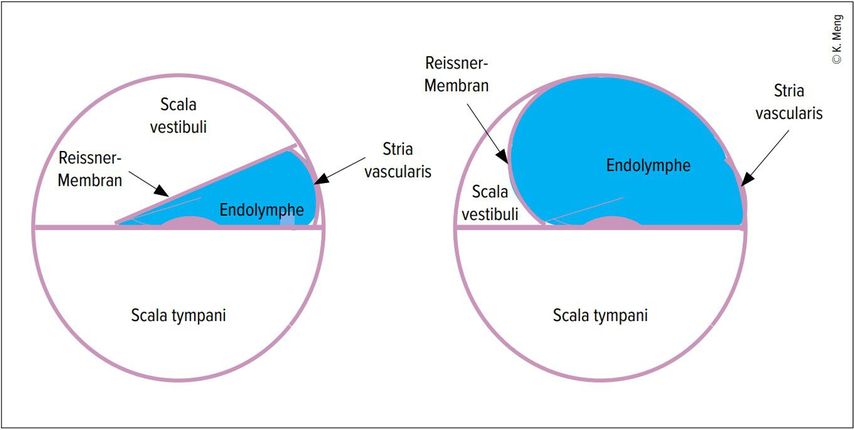

Ein endolymphatischer Hydrops besteht dann, wenn die Flüssigkeit der Scala media des Innenohres entweder zu schlecht resorbiert oder zu viel produziert wird, so die Annahme (Abb. 2). Dabei drängen sich mehrere Fragen auf. Die seit 1938 entscheidende war: Woher kommt der Hydrops?

Abb. 2: Schematische Darstellung des endolymphatischen Hydrops: links normal, rechts das „Zuviel“ an Endolymphe (Quelle: K. Meng)

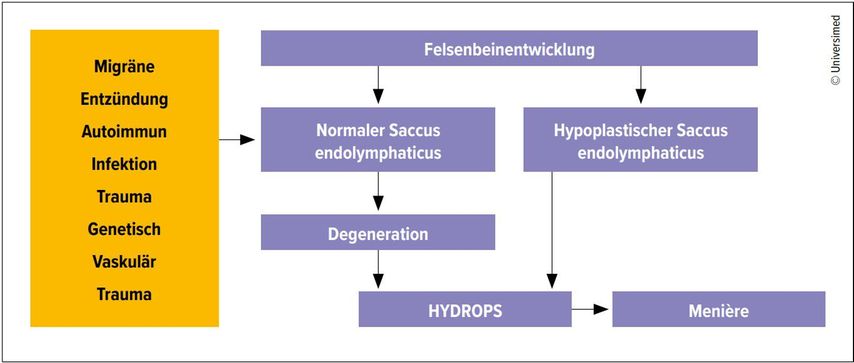

Grundsätzlich ist die Fehlfunktion der Produktion bzw. Resorption zwar eine Beschreibung der Hydropssituation, aber keine ausreichende Erklärung dafür. So wurde der Hydrops 2016 von Robert Gürkov in eine primäre, idiopathische Form und eine sekundäre Form unterteilt, wobei bei Letzterer die Ursache bekannt und beim primären, also „klassischen“ Hydrops die Ursache unbekannt ist. Dieses Schema konnte von Andreas Eckhard 2019 in einer interessanten Studie zum Saccus endolymphaticus übernommen werden. Er fand heraus, dass sich bei unklarer Ursache dieser Teil des Innenohres degeneriert oder hypoplastisch, hingegen bei bekannter Ursache unaufffällig darstellte. Da der Saccus endolymphaticus als entscheidend bei der Resorption von Endolymphe angesehen wird, könnte dies eine weitere Erklärung sein. Gründe für den Umbau des Saccus endolymphaticus wurden später im sogenannten Menière Subtyping von Zhang genannt. Dabei spielen Infektionen, Migräne, Allergien, Trauma und Genetik eine Rolle (Abb. 3).

Abb. 3: Vereinfachte Darstellung der Entstehung des Hydrops (modifiziert nach Eckhard AH et al. 2019 und Zhang S et al. 2022)

Andere Möglichkeiten der Resorptionsstörung stellen zum Beispiel Obstruktionen des regulären Endolymphflusses oder Durchblutungsstörungen der Stria vascularis dar. Zumindest Erstere wurde bereits mehrfach widerlegt, Letztere könnte Hinweise auf den Zusammenhang der vestibulären Migräne mit dem Morbus Menière geben.

Genetische Ursachen wurden ebenfalls genauestens untersucht. Dabei zeigte sich eine Fülle von meist rezessiv vererbten Loci, die die Wahrscheinlichkeit einer Menière’schen Erkrankung erhöhen. Immer wieder wird dabei das Otogelin(OTOG)-Gen genannt, nur selten werden autosomal-dominante Wege beschrieben. Zwillinge dürften ein 10-fach erhöhtes Risiko haben.

Es wurden auch vermehrt Fälle autoimmunologischer Krankheiten bei Patient:in-nen mit Menière gefunden, vor allem bilaterale Vorkommen können einen Hinweis darauf geben. Da der Saccus endolymphaticus eine immunkompetente Struktur ist (es werden dort Antigene opsonisiert und Antikörper hergestellt), könnten entzündliche Prozesse vor Ort eine Degeneration hervorrufen. Einige Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises dürften dabei häufiger vorkommen als andere, vor allem Psoriasis, Autoimmunarthritis, Schilddrüsenerkrankungen, Lupus oder auch ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew).

Als hormoneller Aspekt in der Ätiologie wird oftmals ein Zusammenhang mit Vasopressin/antidiuretischem Hormon oder Aldosteron genannt. Ein im Tiermodell künstlich erzeugter Hydrops bildete sich bei Gabe eines Vasopressin-Antagonisten deutlich zurück. Umgekehrt könnten demnach auch Vasopressin und andere osmotische Faktoren, wie etwa ein gestörter Natriumhaushalt und Resorptionsprobleme, Risikofaktoren sein.

Die Ursachen scheinen also vielfältig zu sein. Die zweite große Frage, die seit Erkenntnis des Hydrops die Wissenschaft beschäftigt, ist die Ursache für die Symptome. Ist der Hydrops der Grund für die klinische Erscheinung des Morbus Menière? Und wenn ja, was passiert dabei?

Die Symptome

In histologischen Präparaten bei Patient:innen mit Menière wurde in nahezu 100% auch ein Hydrops gefunden, radiologisch waren es immerhin um die 80%. Demnach ist ein kausaler Zusammenhang sehr wahrscheinlich. Allerdings muss festgehalten werden, dass bei rund 6% der gesunden Bevölkerung ein asymptomatischer Hydrops angenommen wird. Das heißt, dass bei einem Hydrops alleine eigentlich nicht von einem Morbus Menière gesprochen werden kann. Gewisse Faktoren scheinen für die Entwicklung der Symptomatik entscheidend zu sein.

Lange Zeit galt die Theorie von Schuknecht als Erklärung für Schwindel- und Hörsturzattacken. Eine Ruptur der Reissner-Membran soll zur Vermischung von Endo- und Perilymphe führen, was wiederum Schwindel und Hörverlust sowie sonstige akute Ohrsymptome erklären könnte. Diese Theorie wird heute oftmals angezweifelt, da Risse auch beim Gesunden nachweisbar sind. Zudem wurde in einer Studie von Brown DJ et al. im Tiermodell künstliche Endolymphe bis zum Erreichen endolymphatischer Symptome eingespritzt, wobei eine Ruptur zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht festgestellt werden konnte. Auch konnte während einer Attacke keine signifikante Änderung des elektrocochleären Potenzials im Innenohr festgestellt werden. All das spricht heute gegen diese Theorie.

Mehrere akute Ereignisse, die kausal mit dem Hydrops in Zusammenhang stehen, werden heute als Ursache für Schwindel, Hörsturz und Tinnitus beschrieben.

Einerseits könnten akute Durchblutungsprobleme, wie sie auch bei Migräne diskutiert werden, zu Reizungen und Ausfall der Innenohrfunktion für einen kurzen Zeitraum führen. Andererseits könnten auch Druckschwankungen, vor allem im Mittelohr, zu möglichen Potenzialschwankungen und akuten Symptomen führen. Viele therapeutische Methoden (Paukendrain, Tenotomie) setzen hier an.

Ebenso könnten Homöostaseveränderungen, die zu einem Hydrops führen, auch akut Schwankungen auslösen. Eckhard beschrieb eine plötzliche Natriumerhöhung bei defekten Kanälen für den Ionenaustausch als möglichen Auslöser der Attacken. Eine akute Utriculusläsion wird immer wieder als Grund der sogenannten „drop attacks“ genannt, bei denen die Patient:innen plötzlich im Rahmen einer kurz andauernden Schwindelattacke umfallen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zahlreiche gute Theorien, aber auch noch viele offene Fragen gibt. Interessant wäre, ob es gelingt, einen speziellen Marker zu finden, der z.B. bei der radiologischen Hydropsdiagnostik den Hydrops von Gesunden bzw. asymptomatischen Pati-ent:innen von der „hydropic ear disease“, sprich dem Morbus Menière, unterscheiden kann.

Eine frühe Diagnose ist entscheidend, um mit den derzeit verfügbaren Therapieansätzen rasch behandeln zu können. Es wäre wichtig, die Patient:innen über die Erkrankung aufzuklären, um die Ängste zu nehmen, die je länger und öfter die Attacken auftreten, zunehmend eine Rolle spielen.

Literatur:

● Oberman BS et al.: The aetiopathologies of Menière’s disease: a contemporary review. Acta Otorhinolaryngol Ital 2017; 37(4): 250-63 ● Zhang S et al.: Meniere disease subtyping: the direction of diagnosis and treatment in the future. Expert Rev Neurother 2022; 22(2): 115-27 ● Plontke SK, Salt AN: Local drug delivery to the inner ear: Principles, practice, and future challenges. Hear Res 2018; 368: 1-2 ● Eckhard AH et al.: Inner ear pathologies impair sodium-regulated ion transport in Meniere’s disease. Acta Neuropathol 2019; 137(2): 343-57 ● Chiarella G et al.: The genetics of Menière’s disease. Appl Clin Genet 2015; 8: 9-17 ● Gürkov R et al.: What is Menière’s disease? A contemporary re-evaluation of endolymphatic hydrops. J Neurol 2016; 263(1): 71-81 ● van der Lubbe MFJA et al.: The „hype“ of hydrops in classifying vestibular disorders: a narrative review. J Neurol 2020; 267(1): 197-211 ● Brown DJ et al.: Changes in cochlear function during acute endolymphatic hydrops development in guinea pigs. Hear Res 2013; 296: 96-106 ● Havia M, Kentala E: Progression of symptoms of dizziness in Meniere’s disease. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130(4): 431-5

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Rolle der HNO in der interdisziplinären Post-Covid-19-Versorgung

Patienten mit einem Post-Covid-19-Syndrom weisen häufig eine Vielzahl an verschiedenen Symptomen auf, die jedoch bisher kaum an zentralen Anlaufstellen therapiert wurden. Gleichzeitig ...

Hörgeräteversorgung und Qualitätssicherung

Die Indikationen für eine Hörgeräteversorgung zulasten der Sozialversicherungsträger in Österreich decken sich mit denen in Deutschland. Dieser Bericht erklärt, wie eine gute ...

Vermeidung von Infektionen bei der Septorhinoplastik

In einer Studie wurde die Inzidenz postoperativer Infektionen nach primärer sowie sekundärer endonasaler Septorhinoplastik untersucht, um mögliche präventive Faktoren zu identifizieren. ...