Die Rolle der HNO in der interdisziplinären Post-Covid-19-Versorgung

Autor:innen:

Dr. Kathrin Kobus1

Prof. Dr. Christopher Bohr1

Prof. Dr. Frank Hanses2

Dr. Mohamed A. Abdelnaim3

Prof. Dr. Veronika Vielsmeier1

1 Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Universitätsklinikum Regensburg

2 Klinik für Krankenhaushygiene und Infektiologie Universitätsklinikum Regensburg

³ Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Universität Regensburg

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Patienten mit einem Post-Covid-19-Syndrom weisen häufig eine Vielzahl an verschiedenen Symptomen auf, die jedoch bisher kaum an zentralen Anlaufstellen therapiert wurden. Gleichzeitig ist der Leidensdruck der Patienten dabei sehr hoch. Am Universitätsklinikum Regensburg wurde daher versucht, die Patienten multidisziplinär entsprechend ihrer Beschwerden anzubinden.

Keypoints

-

Das Post-Covid-19-Syndrom ist ein vielseitiger Symptomkomplex, der eine interdisziplinäre Versorgung nötig macht.

-

Aufgrund der multiplen Symptome und deren Interaktionen ist die Therapie des Post-Covid-19-Syndroms komplex.

-

Sensorische Störungen wie Riech- und Schmeckeinschränkung sowie Tinnitus und Hörminderung beim Post-Covid-19-Syndrom sind häufig und gleichzeitig noch sehr wenig untersucht.

Das Post-Covid-Syndrom

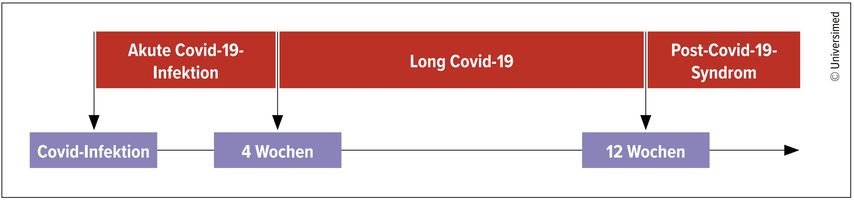

Eine Covid-19-Erkrankung geht mit einer Vielzahl an verschiedenen Symptomen einher. Häufig kommt es nach der Erkrankung zu einer zeitnahen, spontanen Erholung dieser Beschwerden. Ab einer Persistenz der Symptome über mindestens 4 Wochen spricht man vom Long-Covid-19-Syndrom, ab einer Persistenz von mindestens drei Monaten vom Post-Covid-19-Syndrom (Abb.1).1

Die auftretenden Beschwerden sind dabei individuell sehr unterschiedlich. Zu den häufigsten Symptomen des Post-Covid-Syndroms gehören Fatigue, eingeschränkte Belastbarkeit, Konzentrationsprobleme, Atemprobleme, Muskel- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, psychische Beschwerden sowie Riech- und Schmeckstörungen. Die genauen Ursachen für Long-/Post-Covid sind bislang nicht bekannt.2 Therapeutisch stehen aktuell vorwiegend symptomatische Therapien zur Verfügung. Wichtig sind deshalb eine Abklärung von Differenzialdiagnosen und die Einleitung etablierter symptomorientierter Therapien.

Insbesondere sensorische Störungen sind in diesem Symptomkomplex bisher nur wenig untersucht worden. Bei Riech- und Schmeckstörungen beispielsweise erholt sich der Geruchs- und Geschmackssinn bei ca. 90% der Patienten innerhalb der ersten drei Monate nach einer Covid-19-Infektion. Bei ca. 5% bzw. 4% der Patienten kommt es zu einem persistierenden Geruchs- bzw. Geschmacksverlust.3 Auch nach längerer Zeit ist eine Erholung des Geruchs- und Geschmackssinns noch möglich. Daten zu Tinnitus und Hörverlust im Rahmen des Post-Covid-19-Syndroms sind kaum vorhanden.

Die Post-Covid-19-Ambulanz am Universitätsklinikum Regensburg

Ziel der Post-Covid-Ambulanz am Universitätsklinikum Regensburg war es, Patienten aus Ostbayern, die langfristig und schwerwiegend an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung leiden, eine auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Versorgung anzubieten und bereits bestehende Angebote in der Region zu ergänzen.

Hierbei waren neben der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde auch die Infektiologie, Psychosomatik, Virologie, Neurochirurgie, Nuklearmedizin, Röntgendiagnostik, Schmerztherapie, Physio- und Ergotherapie, das Zentrum für ambulante Rehabilitation Regensburg sowie das Praxiszentrum Alte Mälzerei in Regensburg und beratend die bayerischen Betriebskrankenkassen beteiligt.

Die Patienten wurden hierzu zunächst über die Post-Covid-Zentralambulanz am Universitätsklinikum Regensburg gescreent und dann je nach Symptomatik den entsprechenden Kliniken zugewiesen. Hierbei konnten je nach Beschwerdebild eine Testung auf Autoantikörper und rheumatologische Differenzialdiagnostik, ein neurokognitives Assessment, nuklearmedizinische und radiologische Untersuchungen, eine individualisierte ambulante Therapie für Patienten mit Schmerzen bzw. Fatigue sowie Rehabilitationskonzepte entwickelt werden.

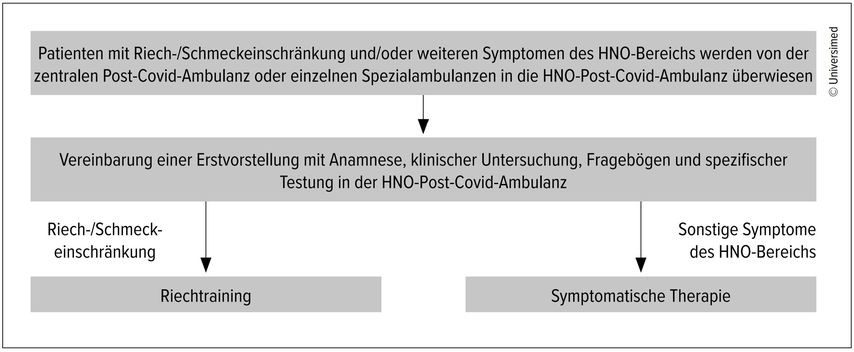

Außerdem wurden die Patienten bei Beschwerden aus dem HNO-Bereich, insbesondere jedoch bei Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen bzw. Hörstörungen und/oder Tinnitus, in die Spezialambulanz der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde verwiesen (Abb.2). Hier wurde mittels strukturierter Anamnese, Fragebögen, klinischer Untersuchung sowie Testungen des Riechens, Schmeckens und Hörens die Einschränkung subjektiv und objektiv quantifiziert. Im Anschluss erfolgt bei einer Riecheinschränkung ein strukturiertes, 12-wöchiges, Video-unterstütztes Riechtraining. Eine Reevaluation des Therapiefortschritts erfolgt nach 12 Wochen.

Bei den Patienten mit Hörstörungen oder Tinnitus wurden organische Ursachen für die Hörminderung bzw. den Tinnitus ausgeschlossen und die Patienten je nach Bedarf mit Hörgeräten versorgt. Die Patienten wurden im Anschluss über die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirksklinikum Regensburg weiter angebunden. Dort erfolgt eine psychiatrische Evaluation hinsichtlich des Vorliegens einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Zudem wurde bei entsprechender Indikation auch die Möglichkeit einer neuromodulativen Therapie, wie z.B. einer transkraniellen Gleichstromstimulation (tDCS), geprüft.

Ergebnisse

Es stellten sich insgesamt 506 Patienten über die zentrale Post-Covid-Ambulanz vor. Hiervon wurden 42 Patienten in der Spezialambulanz der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde im Zeitraum von Februar 2024 bis April 2025 gesehen. Davon berichteten 23 Patienten über ausschließlich Riech- und Schmeckstörungen, 11 Patienten über ausschließlich Tinnitus/Hörverlust/Hyperakusis sowie 5 Patienten über Riech-/ Schmeckstörungen und Tinnitus/Hörverlust. Zudem stellte sich ein Patient mit isoliertem Ohrstechen, ein Patient mit Halsschmerzen sowie ein Patient mit Riech- und Schmeckeinschränkung nach Covid-Impfung vor.

Wir danken Hanne Albig und Maria Weller für die tatkräftige Unterstützung.

Literatur:

1 Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP): S1-Leitlinie Long/ Post-COVID - Living Guideline. Version 4.1. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-027 ; zuletzt aufgerufen am 15.7.2025 2 Fernandez-de-Las-Peñas C et al.: Persistence of post-COVID symptoms in the general population two years after SARS-CoV-2 infection: A systematic review and meta-analysis. J Infect 2024; 88(2): 77-88 3 Tan BKJ et al.: Prognosis and persistence of smell and taste dysfunction in patients with Covid-19: meta-analysis with parametric cure modelling of recovery curves. BMJ 2022; 378: e069503. Erratum in: BMJ 2022; 378: o1939 4 Natarajan A et al.: A systematic review and meta-analysis of long COVID symptoms. Syst Rev 2023; 12(1): 88

Das könnte Sie auch interessieren:

Morbus Menière – der Pathomechanismus des Hydrops

Schon im 19. Jahrhundert sah man einen Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus, verursacht von pathologischen Vorgängen im Innenohr. Knapp 80 Jahre später wurde der ...

Hörgeräteversorgung und Qualitätssicherung

Die Indikationen für eine Hörgeräteversorgung zulasten der Sozialversicherungsträger in Österreich decken sich mit denen in Deutschland. Dieser Bericht erklärt, wie eine gute ...

Vermeidung von Infektionen bei der Septorhinoplastik

In einer Studie wurde die Inzidenz postoperativer Infektionen nach primärer sowie sekundärer endonasaler Septorhinoplastik untersucht, um mögliche präventive Faktoren zu identifizieren. ...