Deutsches Umweltbundesamt (UBA): Update Schimmelleitfaden

Autorin:

Prof. Dr. Caroline Herr

Klinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

Klinikum der Universität München

E-Mail: caroline.herr@med.uni-muenchen.de

Dr. Bernhard Brenner

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Schimmelpilze sind überall in unserer Umwelt vorhanden und verbreiten sich über die Luft. Prinzipiell kann eine Exposition gegenüber Schimmel mit unspezifischen Symptomen wie Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit assoziiert sein; wer längere Zeit gegenüber Feuchte und Schimmelin Innenräumen exponiert ist, hat ein erhöhtes Risiko einer Atemwegserkrankung und einer Verschlimmerung und Verstärkung einer bestehenden Asthmaerkrankung. Einursächlicher Zusammenhang zwischen der Höhe einer Schimmelpilzkonzentration in einem Innenraum undauftretenden Symptomen ist nicht gegeben, dennoch sollte aus präventivmedizinischer Sichtnach der Ursache für Schimmel gesucht und dieser beseitigt werden.

Keypoints

-

Schimmelpilze verbreiten sich aerogen über Sporen und können ubiquitär sowohl in der Außenluft als auch in der Raumluft vorkommen.

-

Im Einzelfall können Symptome oft nicht auf eine Schimmelpilzexposition zurückgeführt werden, es besteht jedoch ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen.

-

Irritativ-toxische Wirkungenkönnen unspezifische Symptome wie Schleimhautreizung, aber auch Husten, Kopfschmerzen und Müdigkeit hervorrufen.

-

Bei Schimmelbefall sollten grundsätzlich bauphysikalische Ursachen erfasst werden, um auch tieferschichtigen oder verdeckten Befall in Wänden ausfindig zu machen.

Schimmelpilze kommen ubiquitär in der Umwelt vor. Heute sind rund 100000 Schimmelpilzarten weltweit bekannt. Schimmelpilze verbreiten sich aerogen über Sporen. In der Außenluft liegen die Schimmelpilzkonzentrationen im Sommer im Bereich von 1000–4000KBE/m3 und im Winter im Bereich von 200–800KBE/m3. Schimmelpilze benötigen Nährstoffe und Feuchtigkeit, um sich ausbreiten zu können.

Da Schimmelpilze ubiquitär in der Umwelt vorkommen, sind sie auch in der Raumluft nachweisbar. Häufig bieten aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden, ein Feuchteschaden am Baukörper oder eine Wärmebrücke eine Grundlage für ein Schimmelpilzwachstum. Auch bei unzureichender Raumlüftung kann es durch eine hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu Schimmelpilzwachstum kommen. Bei einem Schimmelbefall sollte grundsätzlich die Ursache bauphysikalisch abgeklärt und beseitigt werden.

Gesundheitliche Relevanz

Zwischen Symptomen/Beschwerden und dem Vorkommen bzw. der Konzentration einzelner Schimmelpilzarten, (Aktino-)Bakterien, Milben, Zellbestandteilen und/oder biogenen Substanzen gibt es keinen quantitativen, kausalen Zusammenhang. Im Einzelfall können Symptome ursächlich nicht auf Schimmelbefall im Innenraum zurückgeführt werden, da prinzipiell eine Vielzahl von Ursachen in der Umwelt sowie am Arbeitsplatz infrage kommen kann.

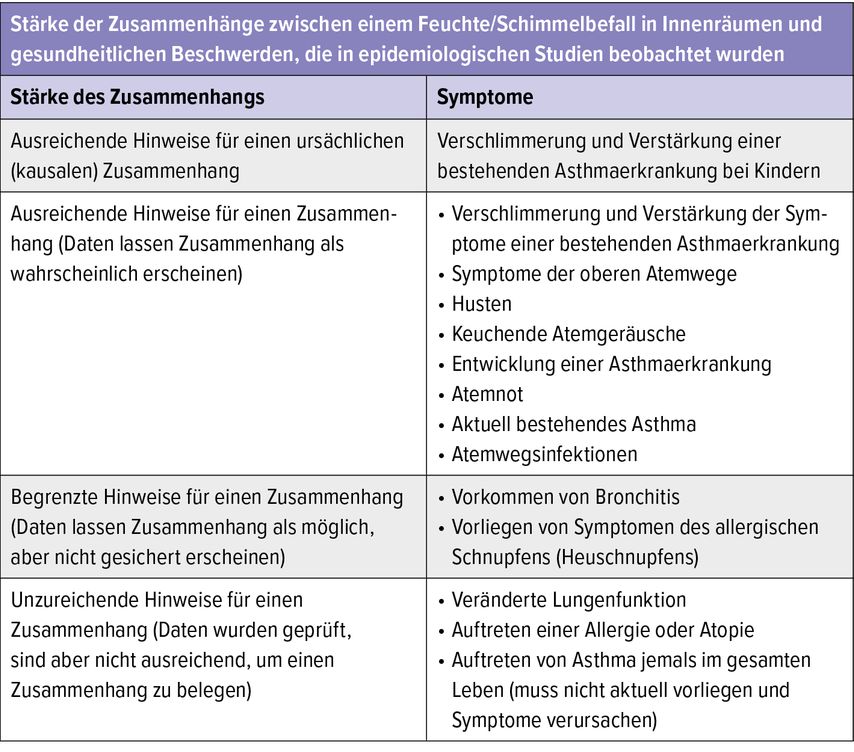

Internationale epidemiologische Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich in feuchten und von Schimmel befallenen Innenräumen aufhalten, einem erhöhten Risiko für eine Atemwegserkrankung und eine Verschlimmerung eines bereits bestehenden Asthmas ausgesetzt sind (siehe Tab.1). Auch gibt es Anzeichen für ein erhöhtes Risiko, an allergischer Rhinitis und Asthma zu erkranken.

Tab. 1: Zusammenhänge zwischen Exposition gegenüber Feuchte und Schimmel („dampness and mould“) und gesundheitlichen Beschwerden (Quelle: WHO Guidelines 2009 for indoor air quality)

Bei Beschäftigten können bei Exposition gegenüber Schimmelpilzen unspezifische Symptome im Sinne irritativ-toxischer Effekte auftreten. Dazu gehören Schleimhautreizungen wie Augenbindehaut-, Hals- und Nasenschleimhautreizungen sowie Husten, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Schleimhautreizende Symptomatiken werden mit dem Begriff „mucous membrane irritation syndrome“ (MMI) bezeichnet und sind insbesondere aus der Arbeitsmedizin als mögliche Folge einer mehrwöchigen Exposition gegenüber mittleren Schimmelpilzkonzentrationen (>103 Sporen/m3) bekannt. MMI-Symptomatiken werden auch im Zusammenhang mit Innenraumbelastungen in epidemiologischen Studien beschrieben.

Prinzipiell sind alle Schimmelpilzarten sowie Bakterien in der Lage, unspezifische Symptome auszulösen. Es wird vermutet, dass sowohl Bakterienbestandteile (z.B. Endotoxine) als auch Schimmelpilzbestandteile (z.B. Mykotoxine) sowie unterschiedliche, von Schimmelpilzen produzierte Stoffe evtl. auch durch synergistische Wirkungen Schleimhautreizungen auslösen können.

Da Expositions-Wirkungs-Beziehungen nicht quantifizierbar sind, gilt bei Verdacht auf eine Innenraumbelastung durch Schimmel das Vorsorgeprinzip dahingehend, die Exposition und somit das Ausmaß des Schimmelbefalls, die Freisetzung von Bioaerosolen und die eingeatmete Menge zu minimieren. Insbesondere für Risikogruppen wie Patienten unter bestimmten Arten der Immunsuppression (nach der Einteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) des Robert Koch-Instituts (RKI)) sowie Personen mit Mukoviszidose oder Asthma bronchiale müssen unverzüglich entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen Versorgung von immunsupprimierten Patienten beschreibt die Empfehlung der KRINKO des RKI.

Das Risiko für die Entwicklung eines Asthmas ist erhöht bei Patienten mit allergischer Rhinokonjunktivitis oder Rhinosinusitis sowie bei Patienten mit Atopie. Weitere Informationen und Hinweise für die umweltmedizinische Abklärung gesundheitlicher Beschwerden enthält die AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie.

Schimmel nachweisen

Bei Verdacht auf eine Innenraumbelastung durch Schimmel wird zunächst eine Begehung durch einen Sachverständigen durchgeführt. Dabei werden bauphysikalische Daten wie z.B. Temperatur, Feuchte sowie allgemeine Angaben über Räumewie die Art der Raumnutzung erfasst.

Auch die visuelle und geruchliche Wahrnehmung der Räume und der befallenen Bauteile und Gegenstände wird bei der Beurteilung der Innenraumsituation berücksichtigt.

Bei sichtbarem Schimmelbefall mit geklärter Ursache sind keine weiterführenden Messungen, aber ab einem Schadensausmaß eine Sanierung unter Berücksichtigung der Nutzungsklasse erforderlich.

Die Gesamtbewertung liefert ein Bild des Schadenumfangs (Fläche des Schadens, Tiefe und Art des Befalls), des Befalls in tieferen Schichten und mögliche Hinweise auf einen verdeckten Befall. Der analytische Nachweis von mikrobiellen, flüchtigen organischen Verbindungen (MVOC) in der Innenraumluft kann auch ein erster Hinweis für verdeckte Schimmelpilzvorkommen sein. MVOC sind jedoch nicht spezifisch für Feuchte und Schimmel und können auch von anderen Innenraumquellen stammen: Daher kann aus erhöhten MVOC-Konzentrationen alleine kein direkter Handlungsbedarf hinsichtlich einer Sanierung von Feuchte und Schimmel abgeleitet werden.

Für verdeckten Befall kann je nach Biomasse und Exposition eine Einzelfallbewertung, ggf. eine Innenraumluftmessung von innenraumtypischen Schimmelpilzen (Feuchteindikatoren) als Leitorganismen, erforderlich sein. Bei Geruchsproblemen kann die Bestimmung von MVOC unter bestimmten Voraussetzungen Hinweise auf die Ursache des Geruchs oder verdeckten Schimmelbefall geben.

Aus medizinischer Indikation sind Schimmelpilzmessungen im Innenraum selten sinnvoll. Für eine weitere Abklärung kann die AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie berücksichtigt werden.

Auch laut Empfehlung des RKI von 2007 werden als wichtigste Maßnahmen die (bauphysikalische) Ursachenklärung und die sachgerechte Sanierung genannt. Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelpilzbefall sind empfehlenswert. Schimmelpilzmessungen sollten nur von Sachkundigen und nur bei bestimmten spezifischen Fragestellungen vorgenommen werden, von Eigenuntersuchungen durch „Schnelltests“ wird abgeraten. Schimmelpilzallergiker und Immungeschwächte sollten aufgeklärt und eine Expositionsminimierung sollte empfohlen werden. Für die Abschätzung der Dringlichkeit von Maßnahmen sollte eine objektive Risikoanalyse und -bewertung unter Berücksichtigung der Disposition durchgeführt werden.

Zusammenfassung

Auch wenn es deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Schimmelvorkommen im Innenraum und Atemwegsbeschwerden gibt, sind wissenschaftlich abgesicherte Aussagen über einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Exposition und gesundheitlichen Beschwerden der Betroffenen bei Schimmelbefall nicht möglich. Dies bedeutet, dass die Höhe einer Schimmelpilzkonzentration nicht unmittelbar Rückschlüsse auf gesundheitliche Wirkungen zulässt. Darüber hinaus können nicht nur Schimmelpilze, sondern auch Bakterien wie z.B. Aktinomyceten oder auch Milben etc. vorkommen und die Symptome beeinflussen. Das bedeutet, dass die Wirkungen nicht einem bestimmten auslösenden Agens und/oder einer bestimmten Konzentration bei Feuchte und Schimmel im Innenraum zugeschrieben werden können. Eine Feuchtigkeitssanierung kann aber nachteilige gesundheitliche Effekte mindern.

Schimmel im Innenraum ist als hygienisches Problem anzusehen und sollte nicht hingenommen werden. Bei Schimmelbefall sind geeignete Sanierungsmaßnahmen, die in aller Regel auf die Beseitigung der Ursache gerichtet sind, zu ergreifen.

Literatur:

• AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie: Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen. AWMF-Register-Nr. 161/00 • Robert Koch-Institut (RKI): Schimmelpilzbelastung in Innenräumen – Befunderhebung, gesundheitliche Bewertung und Maßnahmen. Mitteilung der Kommission „Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin“. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2007 • Robert Koch-Institut (RKI): Anforderungen an die Infektionsprävention bei der medizinischen Versorgung von immunsupprimierten Patienten. Bundesgesundheitsblatt 2021; 64: 232-64 • Umweltbundesamt (UBA): Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden. https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/aktueller-uba-schimmelleitfaden . Zuletzt aufgerufen am 29.6.2021 • WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 2009, ergänzt durch Kanchongkittiphon W et al.: Environ Health Perspect 2015; 123(1): 6-20

Das könnte Sie auch interessieren:

Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel

Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...