COPD: die Suche nach undiagnostizierten Patienten

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Zahlreiche von COPD und/oder Asthma betroffene Menschen haben niemals eine Diagnose erhalten und stehen folglich nicht unter Behandlung. Mehrere in den vergangenen Monaten publizierte Studien beschäftigen sich mit diesem Problem. Unter anderem hat GOLD die Diagnosestandards besser an die Gegebenheiten des medizinischen Alltags angepasst.

Daten des 2007–2012 US National Health and Nutrition Examination Survey zeigen obstruktive Lungenerkrankungen bei 13% zufällig ausgewählter Amerikaner. Mehr als 70% der Betroffenen hatten noch keine Diagnose erhalten und waren folglich unbehandelt.1 Für Prof. Dr. Shawn Aaron von der University of Ottawa stellen sich damit zwei Fragen: „Können wir die Menschen mit undiagnostizierter COPD finden? Und wenn wir sie finden, was können wir tun, um ihren Gesundheitsstatus zu verbessern?“ In den vergangenen Monaten wurden fünf Studien publiziert, die Antworten auf diese Fragen liefern.

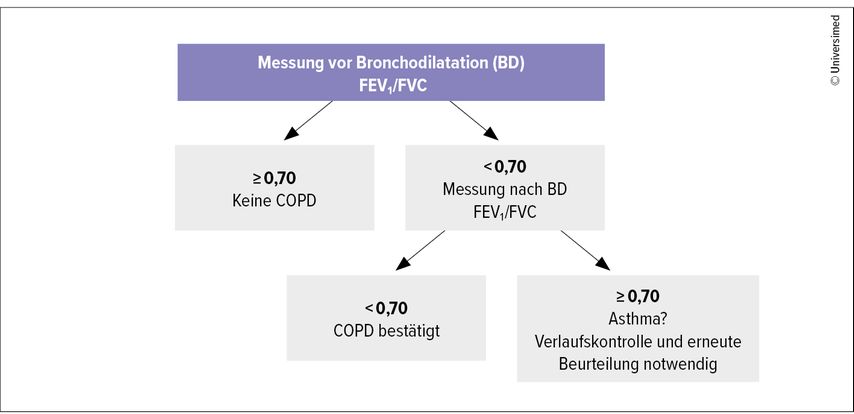

Bei einer dieser Arbeiten handelt es sich im Wesentlichen um eine vom Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Science Committee vorgenommene Anpassung der Empfehlungen für die Spirometrie. Nach GOLD war für eine COPD-Diagnose ein Verhältnis von Einsekundenkapazität zu forcierter Vitalkapazität (FEV1/FVC) < 0,7 nach Bronchodilatation erforderlich. Dies sei in einem pulmologischen Setting sinnvoll, so Aaron, für Screening-Untersuchungen auf breiter Basis jedoch zu aufwendig. GOLD erkennt nun an, dass bei Personen, die ohne Bronchodilatation ein FEV1/FVC-Verhältnis über 0,7 aufweisen, dieses nach Bronchodilatation kaum schlechter werden wird. Daraus ergibt sich ein neuer Screening-Algorithmus: GOLD empfiehlt, zunächst ohne Bronchodilatation eine Spirometrie durchzuführen, um eine COPD auszuschließen (Abb.1). Wird dabei ein FEV1/FVC-Verhältnis <0,7 gemessen, soll die Messung nach Bronchodilatation wiederholt werden, um die Diagnose zu bestätigen. Normalisiert sich der Messwert nach Bronchodilatation, so ist an alternative Diagnosen, wie zum Beispiel Asthma, zu denken.2 Aaron: „Es macht unser Leben deutlich leichter, wenn wir in diesem Rahmen nach Menschen mit COPD suchen.“

Abb. 1: GOLD-Empfehlungen für den Einsatz der Spirometrie bei der Diagnose von COPD (modifiziert nach Singh D et al. 2025)2

Symptome sind kein guter Prädiktor für spätere COPD-Diagnose

Eine Studie im Rahmen der Tasmanian Longitudinal Health Study ging den Fragen nach, ob sich Personen im Alter von 45 Jahren identifizieren lassen, die unter „Pre-COPD“ (definiert durch Lungenfunktion und Symptomatik) leiden, wie sich dies auf die Wahrscheinlichkeit einer COPD-Diagnose im Alter von 53 Jahren auswirkt und welche Faktoren sich als Prädiktoren für eine spätere COPD-Diagnose eignen. Dabei wurde aufwendige Diagnostik betrieben und beispielsweise auch die Diffusionskapazität bestimmt. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Lediglich ein auffälliges Verhältnis von FEV1 zu FVC war mit einer späteren COPD-Diagnose assoziiert – dies dafür deutlich. Bei einem FEV1/FVC-Verhältnis unterhalb der 10. Perzentile war die Wahrscheinlichkeit einer COPD-Diagnose acht Jahre später um den Faktor 36 erhöht. Weder Lungenvolumina noch Diffusionskapazität oder Symptome hatten prädiktiven Wert.3 Aaron: „Das ist wenig überraschend. Wer mit 45 Jahren eine Atemwegsobstruktion hat, der hat sie auch mit 53 Jahren.“

Mit noch mehr Aufwand näherte man sich dem Thema am Brigham and Women’s Hospital der Harvard Medical School, wo ein polygenetischer Risikoscore für COPD entwickelt wurde. In einer Studie wurde dieser Score gemeinsam mit einem Symptom-Fragebogen untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Aussagekraft des Fragebogens ein wenig besser wird, wenn man den genetischen Score hinzuzieht.4 Aaron: „Das wird aktuell keine Relevanz haben, denn das bedeutet, dass wir von jedem Patienten, den wir auf COPD abklären, ein ‚whole genome sequencing‘ machen müssten. Und das tun wir üblicherweise nicht. Möglicherweise wird sich das aber in der Zukunft ändern.“

Eine weitere Studie untersuchte, ob ein Screening mittels Fragebogen (CAPTURE-Score) in allgemeinmedizinischen Ordinationen den Umgang der dort tätigen Ärzte verändert. Dazu erhielten Patienten im Warteraum den Fragebogen. Die Ergebnisse wurden randomisiert den Ärzten mitgeteilt – oder nicht. Primärer Endpunkt waren ärztliche Verhaltensänderungen. Es wurde also gefragt, ob der Score zu mehr Überweisungen zum Pulmologen, mehr Spirometrien, mehr Verschreibungen inhalativer Medikamente und dergleichen führte. Die Antwort lautet: Nein. Allerdings gab Aaron zu bedenken, dass die Zahl der Überweisungen, COPD-Diagnosen etc. in beiden Gruppen hoch war, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die teilnehmenden Ärzte in der Planung der Studie intensiv über COPD informiert wurden. Die Patienten profitierten davon allerdings nicht. In der CAPTURE-Gruppe traten signifikant mehr akute Atemwegserkrankungen auf, wofür jede Erklärung fehlt.5

Eine Million Telefonanrufe, 595 Diagnosen von COPD oder Asthma

Einen ganz anderen Weg gingen die Autoren der kanadischen UCAP-Studie. Sie kontaktierten mittels KI-generierter Telefonanrufe 1,1 Millionen Menschen und ließen die KI nach respiratorischen Symptomen fragen. Dabei legten 946000 Angerufene einfach auf. Bei rund 50000 Anrufen gaben die Kontaktierten an, dass jemand in der Familie unter ungeklärten respiratorischen Symptomen litt. Letztlich wurden 2857 Spirometrien durchgeführt, wobei bei 595 symptomatischen Personen Asthma- oder COPD-Diagnosen gestellt wurden. Diese Patienten wurden randomisiert entweder vom Hausarzt behandelt (was dem Versorgungsstandard entspricht) oder an ein spezialisiertes Zentrum zur leitliniengerechten Behandlung und Schulung überwiesen. Primärer Endpunkt war die jährliche Rate von Patienten initiierter Kontakte zu Gesundheitseinrichtungen wegen respiratorischer Symptome. Als sekundäre Endpunkte wurden Lebensqualität, Symptome und Lungenfunktion erhoben.

Die Studie zeigte eine signifikante Überlegenheit der Intervention um mehr als 50%. Darüber hinaus waren in der Interventionsgruppe die Lebensqualität besser und die Symptomlast geringer. Auch in der Usual-Care-Gruppe ging es den Patienten besser, das allerdings nicht im selben Maß. Auch die Lungenfunktion verbesserte sich in beiden Gruppen, in der Interventionsgruppe jedoch deutlicher.6 Aaron: „Das sind Menschen, die unter Symptomen litten und keine Diagnose hatten. Man gibt ihnen eine Diagnose und behandelt sie – und es geht ihnen besser.“

Quelle:

„COPD screening and case-finding: pearls and pitfalls“; Vortrag von Prof. Dr. Shawn Aaron, Ottawa, im Rahmen des ERS Congress am 30. September 2025

Literatur:

1 Martinez CH et al.: Undiagnosed obstructive lung disease in the United States. Associated factors and long-term mortality. Ann Am Thorac Soc 2015; 12(12): 1788-95 2 Singh D et al.: GOLD Science Committee recommendations for the use of pre- and post-bronchodilator spirometry for the diagnosis of COPD. Eur Respir J 2025; 65(2): 2401603 3 Tan DJ et al.: Can we use lung function thresholds and respiratory symptoms to identify pre-chronic obstructive pulmonary disease? A prospective, population-based cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2024; 209(12): 1431-40

Das könnte Sie auch interessieren:

Nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM): Klinik, Diagnose und Therapie

Infektionen mit nichttuberkulösen Mykobakterien nehmen global signifikant zu. Die Unterscheidung von Kolonisation, transienter Infektion und NTM-Erkrankung kann klinisch sehr schwierig ...

Innovative Pharmakotherapien bei ILD

Derzeit befinden sich mehrere Wirkstoffe für die Behandlung von idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) und progredienter pulmonaler Fibrose (PPF) in der Entwicklung, wobei verschiedene ...