Chronischer Husten

Autor:

Dr. med. Peter Kardos

Facharzt für Innere Medizin

Allergologie, Schlafmedizin

Internistische Facharztpraxis

Frankfurt am Main

Zentrum f. Pneumologie, Allergie, Somnologie Klinik Maingau

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

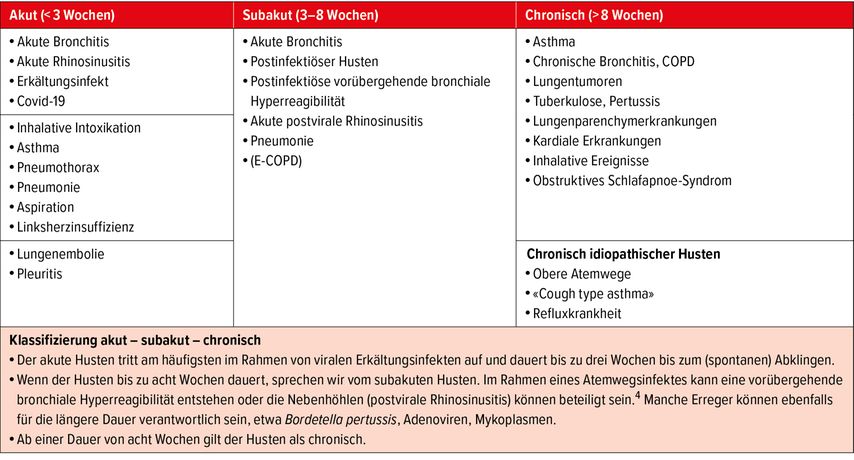

Husten ist eines der häufigsten Symptome, weshalb Patienten einen Arzt aufsuchen.1,2 Wir sind im Rahmen unserer medizinischen Ausbildung eindringlich darauf hingewiesen worden – und auch die aktuellen Leitlinien empfehlen es so –, das Symptom Husten (ICD-Code R05) unbedingt diagnostisch abzuklären, wenn es länger als acht Wochen anhält.3 Diese Auffassung vom Symptom Husten widerspiegelt der ICD-Code, der Husten als Symptom klassifiziert. In diesem Artikel befassen wir uns mit dem chronischen Husten, der länger als acht Wochen anhält.

Keypoints

-

Die Abklärung der Ursache des Symptoms Husten soll sorgfältig, am besten nach dem Algorithmus erfolgen.

-

Die Basisdiagnostik des chronischen Hustens beinhaltet Anamnese, körperliche Untersuchung, Röntgenaufnahme der Thoraxorgane und Lungenfunktionsprüfung.

-

Bei etwa 15% der Patienten mit chronischem Husten kann keine Ursache gefunden werden. Diese Patienten leiden an einem chronisch refraktären oder idiopathischen Husten. Hier ist der Husten kein Symptom, sondern die Krankheit.

-

Derzeit gibt es noch keine zugelassenen Medikamente für diese Krankheit; in den nächsten Jahren werden mehrere Präparate erwartet.

Um das Symptom chronischer Husten abzuklären, sind sämtliche pneumologischen Erkrankungen in Betracht zu ziehen. Es war das Verdienst von Irwin und Kollegen, dass sie vor 40 Jahren darauf hingewiesen haben, dass Husten nicht nur durch pneumologische Erkrankungen ausgelöst werden kann.5

Vielmehr wird Husten auch durch Entzündungen des Ösophagus, zum Beispiel infolge einer gastroösophagealen Refluxkrankheit, oder eine chronische Rhinosinusitis mit oder ohne Nasenpolypen getriggert. Auch Asthma ohne manifeste Bronchialobstruktion (schwer zu diagnostizieren!) kann als nicht evidente Ursache chronischen Husten verursachen. Die Aktivierung des Hustenreflexes kann von allen anatomischen Stellen erfolgen, wo Hustenrezeptoren zu finden sind. Im Rahmen der Ontogenese entsteht der gesamte Respirationstrakt aus dem Urdarm. Insofern ist es nicht überraschend, dass auch in Ösophagus, Pharynx und Kehlkopf, der Nase, den Ohren sowie den Nebenhöhlen Hustenrezeptoren sitzen und auch aus diesem Bereich Husten ausgelöst werden kann. Bei der Suche nach Krankheiten, die für das Symptom Husten verantwortlich sind, müssen also mehr als nur Lungenerkrankungen in Betracht gezogen werden.5,6

Ungeachtet einer adäquaten Diagnostik verläuft die uns von der Ausbildung her auferlegte Pflicht nach der Suche der Ursache des Symptoms Husten häufig erfolglos.7–9 Auch die neuste, im Dezember 2021 publizierte Studie aus Österreich konnte – wie wir 1995 in Deutschland – bei etwa 15% Patienten mit Husten keine Ursache finden.10

Sonderfall ACE-Hemmer-Husten

Die Einnahme von Hemmern des Angiotensin-Converting-Enzyms (ACE) erhöht messbar die Sensitivität des Hustenreflexes auch bei Gesunden. Dies löst einen trockenen Hustenreiz, meist im Rachen empfunden («urge to cough»), aus. Wenn ein Patient hustet und ACE-Hemmer einnimmt, sollte dieser zunächst abgesetzt (und meist durch einen AT2-Antagonisten ersetzt) werden. Etwa nach drei Wochen sollte der Husten abklingen. In diesem Fall sind keine weiteren diagnostischen Massnahmen erforderlich. Husten manifestiert sich unter der Einnahme von ACE-Hemmern meistens nach wenigen Wochen. Es kann aber auch sein, dass der ACE-Hemmer jahrelang «vertragen» wurde, da die erhöhte Reizschwelle des Hustenreflexes unter einer kritischen Schwelle geblieben war. Durch einen viralen Infekt oder andere Einflüsse kann dann unerwartet die Sensitivität weiter steigen und Husten auslösen. Daher scheint es dem Autor sinnvoll, Patienten mit chronischem Husten, welcher Ätiologie auch immer, keinen ACE-Hemmer zu verordnen.

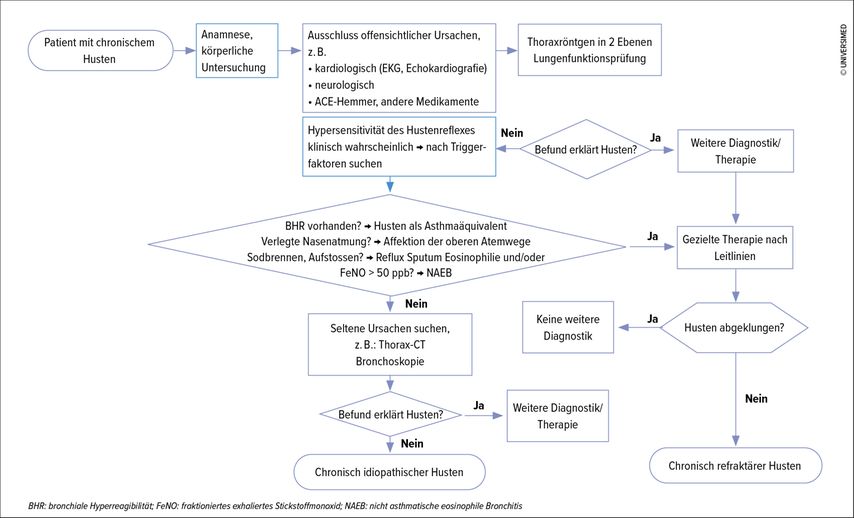

Diagnostischer Algorithmus chronischer Husten

Abgesehen vom Husten unter ACE-Hemmer, der nach Absetzen sistiert, ist es unerlässlich, die erforderlichen diagnostischen Massnahmen durchzuführen, um die Ursache des chronischen Hustens herauszufinden. Derzeit gibt es keine zugelassene symptomatische Therapie für den meist jahrelang anhaltenden Husten; die Verordnung kausaler Therapien setzt eine etablierte oder zumindest Verdachtsdiagnose voraus. Verschiedene, in Wirklichkeit aber sehr ähnliche Algorithmen wurden durch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und die European Respiratory Society publiziert (Abb. 1).1–3

Die Basisdiagnostik des chronischen Hustens beinhaltet die Anamnese, eine körperliche Untersuchung, die Lungenfunktionsprüfung und unbedingt auch eine Röntgenaufnahme der Thorakalorgane. Wenn hierdurch eine klare Ursache wie Rauchen (oder selten berufliche inhalative Belastungen), eine Lungenstauung, COPD, Lungenfibrose, Bronchiektasen, Bronchialkarzinom etc. nicht gleich evident wird, konzentriert sich die weitere Abklärung auf die häufigsten Triggerfaktoren, die bei der Basisdiagnostik nicht erfasst werden, aber bei gegebener Überempfindlichkeit des Hustenreflexes (s. weiter unten) chronischen Husten verursachen. Nachdem eine ACE-Hemmer-Einnahme anamnestisch sicher ausgeschlossen wurde, handelt es sich um die Trias:

-

Erkrankungen der oberen Atemwege,

-

Husten als Asthmaäquivalent sowie

-

Reflux-assoziierter Husten.

Erkrankungen der oberen Atemwege

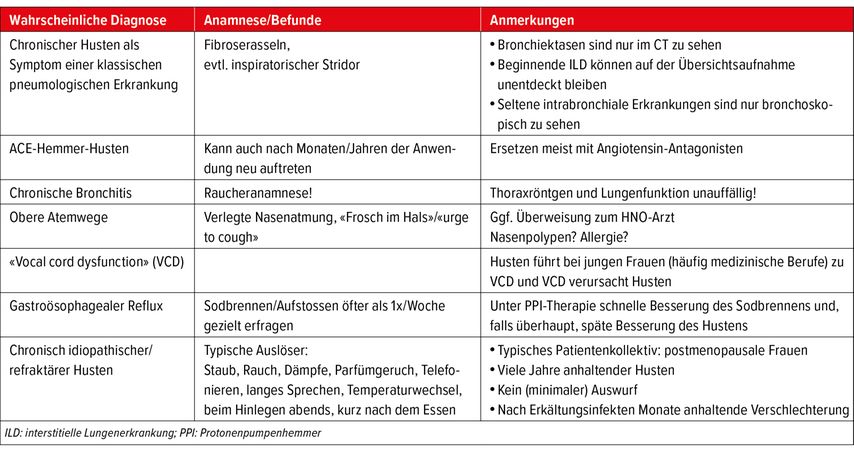

Krankheiten der oberen Atemwege können auf perennialer allergischer Grundlage (Haustiere, Milben) oder (viel häufiger) als nicht allergische, oft eosinophile Erkrankung auftreten. Tabelle 2 fasst die möglichen Erkrankungen und deren Symptome zusammen.

Husten als Asthmaäquivalent

Husten ist ein Kardinalsymptom des Asthmas neben bronchialer Überempfindlichkeit, Atemnot und pfeifendem Atemgeräusch als Ausdruck einer Bronchialobstruktion. Die Bronchialobstruktion bei Asthma ist allerdings variabel. Keinesfalls lässt sich Asthma durch eine einmalige unauffällige Spirometrie ausschliessen. Hierdurch entzieht sich die Asthmadiagnose beim Husten oft der Lungenfunktionsuntersuchung. Hinzu kommt, dass es Asthmapatienten gibt, die überhaupt nie oder nur selten eine Bronchialobstruktion entwickeln, aber bronchial hyperreagibel sind. Die Übergänge vom Husten als Asthmaäquivalent zum klassischen Asthma mit Obstruktion sind fliessend. Schliesslich gibt es Asthmapatienten, deren Atemnot sich mit der klassischen inhalativen Kortison- und bronchodilatatorischen Therapie kontrollieren lässt, sie husten aber weiter. Ihr Husten ist also refraktär auf die übliche Asthmatherapie, während andere Asthmasymptome ansprechen. Auch eine nicht obstruktive, nicht asthmatische eosinophile Bronchitis muss in Erwägung gezogen werden.

Gastroösophagealer Reflux

Bei überempfindlichen Hustenrezeptoren kann der gastroösophageale Reflux nicht nur Sodbrennen und Aufstossen, sondern auch Husten verursachen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Vorgang, der über die Reizung der ösophagealen (oder auch pharyngealen?) Hustenrezeptoren reflektorisch abläuft. Allerdings zeigt die hoch dosierte Antirefluxtherapie nur in wenigen Fällen einen Erfolg im Hinblick auf den Husten. Mehrere randomisierte, placebokontrollierte Studien fielen negativ aus.11

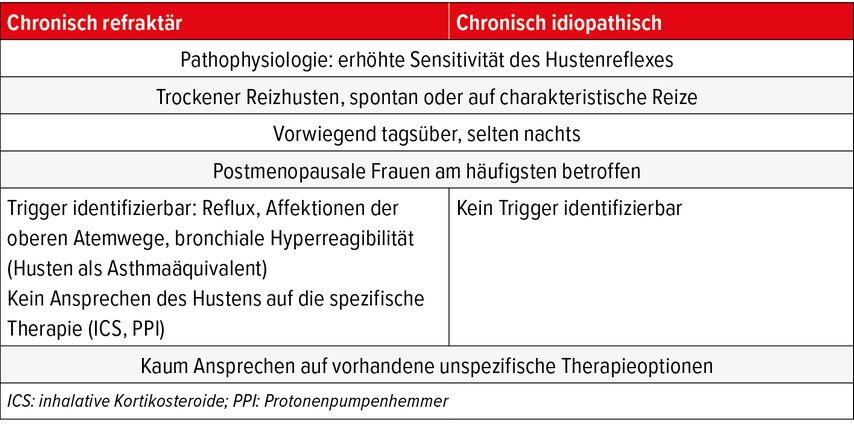

Nicht Symptom, sondern Krankheit: chronisch refraktärer und chronisch idiopathischer Husten

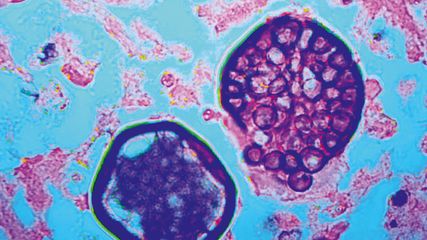

Die Prävalenz des Hustens dürfte in Europa etwa bei 10% liegen.2,9,12 Das Symptom Husten lässt sich in etwa 15% der Fälle trotz sorgfältig und komplett durchgeführter Diagnostik keiner Diagnose zuordnen (chronisch idiopathischer Husten) oder die gesicherte Diagnose und die dafür verordnete leitliniengerechte Therapie führt nicht zu einer Linderung des Hustens (chronisch refraktärer Husten) (Tab. 3). In beiden Fällen handelt es sich um einen chronischen Husten. Dieser lässt sich ungeachtet einer korrekten Diagnostik nicht einfach als Symptom einer (welcher?!) Krankheit zuordnen. In diesen Fällen ist der Husten die Krankheit selbst. Für den chronischen Husten als eigenständige Krankheit wird seit dem 1. Januar 2022 von der AWMF ein in Deutschland geltender Zusatzcode «chronisch idiopathischer oder refraktärer Husten» vergeben: R05 + U69.6.

Die dem chronisch idiopathischen/refraktären Husten zugrunde liegende Pathophysiologie wurde erst in den letzten Jahren erforscht. Es handelt sich um die Überempfindlichkeit des Hustenreflexes. Die Patienten reagieren bereits auf unterschwellige Reize mit Husten.13–15 Es gibt Parallelen zum Konzept der bronchialen Überempfindlichkeit. Der Unterschied ist, dass bei Letzterer nicht der Hustenreflex, sondern der bronchokonstriktorische Reflex überreagiert. Es gibt allerdings Überschneidungen: Patienten mit Husten als Asthmaäquivalent erfüllen beide Kriterien.

Welche diagnostischen Massnahmen sind durchzuführen, um den Husten als idiopathisch oder refraktär zu klassifizieren? Es handelt sich um eine Ausschlussdiagnose. Bevor wir den Husten als idiopathisch, d.h. eine eigenständige Krankheit diagnostizieren, müssen die zahlreichen möglichen Krankheiten, deren Symptom chronischer Husten sein kann, ausgeschlossen werden. Es ist nicht möglich, alle Patienten mit chronischem Husten durch sämtliche technische Untersuchungen des Algorithmus zu schleusen. Die Basisdiagnostik mit Thoraxröntgenaufnahme und Spirometrie ist aber obligat. Über das weitere Vorgehen entscheiden die Symptome und erhobenen Befunde. In Tabelle 4 haben wir einige Charakteristika aufgeführt, die den Arzt orientierend bei der Entscheidung über das weitere diagnostische Vorgehen unterstützen, wenn die Basisdiagnostik negativ ausgefallen ist.

Tab. 4: Charakteristika und Symptome bei chronischem Husten mit negativem Röntgenbefund und normaler Spirometrie

Häufige Fehler bei der Hustendiagnostik

Das Problem bei der Diagnostik des chronisch idiopathischen/refraktären Hustens ist, dass bei jahrelang bestehenden Beschwerden die Patienten viele Ärzte aufsuchen; Doppel- und Dreifachuntersuchungen sind die Regel. Häufig finden sich auch gut gemeinte, aber unwirksame therapeutische Eingriffe in der Vorgeschichte. Wichtige Untersuchungen fehlen dagegen oft.

Abb. 2: In etwa 15% der Fälle kann der Husten trotz umfassender Diagnostik keiner Grundkrankheit zugeordnet werden

Einige Beispiele hierfür: Eine Nasenscheidewandkorrektur ist selten hilfreich; eine Gastroskopie allein sagt wenig über eine Refluxkrankheit aus; kleine, auf der Thorax-Übersichtsaufnahme nicht sichtbare Tumoren verursachen in der Regel keinen Husten; für die Regeltherapie des Sodbrennens reichen 20–40mg eines Protonenpumpen-Inhibitors (PPI) aus, nicht aber für den Reflux-bedingten Husten. Eine komplette gastroenterologische Diagnostik mit Impedanz-pH-Metrie, laryngealer pH-Metrie, Ösophagus-Manometrie, die erforderlich wäre, um einen Reflux-bedingten Husten ohne Sodbrennen/Aufstossen zu identifizieren, wird selten durchgeführt. Auch an Schlafapnoe als Ursache des Hustens wird viel zu selten gedacht.

Therapie des chronischen Hustens

Hier unterscheidet man heute, ob Husten als Symptom oder als Krankheit behandelt wird.

Behandlung des chronischen Hustens als Symptom

Nach Abklärung der Ursache sollte selbstverständlich kausal behandelt werden: Tuberkulose mit entsprechenden Antituberkulosemitteln nach Leitlinien, COPD mit Inhalativa, idiopathische Lungenfibrose mit Antifibrotika etc. In Ausnahmefällen ist zusätzlich eine symptomatische Therapie erforderlich, um Husten, der durch eine spät eintretende Wirkung der kausalen Therapie oder trotz leitliniengerechter Therapie weiter besteht, zu lindern. Im Falle der Tuberkulose und anderer Infekte kann dies auch zum Infektionsschutz beitragen.

Behandlung der Trias nichtevidenter Ursachen für den chronischen Husten

Behandlung des chronischen Hustens bei Erkrankungen der oberen Atemwege

Nasale Kortikosteroidtherapie und/oder Antihistaminika der ersten Generation (Nebenwirkung: Müdigkeit, ggf. nur abends verordnen!). Therapiedauer: mehrere Wochen/Monate, ggf. HNO-ärztliche Konsultation und Behandlung. Bei laryngealer Überempfindlichkeit oder VCD («vocal cord dysfunction») logopädische Therapie.

Behandlung des chronischen Hustens bei Asthma bzw. Verdacht auf Husten als Asthmaäquivalent

Entweder Überweisung zum Pneumologen zur inhalativen Provokationstestung, um die Diagnose Asthma zu bestätigen, oder probatorische Asthmatherapie mit einem mittelhoch oder hoch dosierten inhalativen Kortikosteroid in Kombination mit einem lang wirksamen Beta2-Mimetikum für vier Wochen. Bei Ansprechen des Hustens kann die Diagnose Husten als Asthmaäquivalent gestellt werden.

Behandlung des chronischen Hustens bei gastroösophagealer Refluxkrankheit

Falls typische intraösophageale Symptome (Sodbrennen, Aufstossen) bestehen, allgemeine Ernährungsmassnahmen und eine PPI-Therapie für 50 bis 90 Tage in doppelter Standarddosis (entsprechend den Leitlinien4, aber «off label»). CAVE: im Gegensatz zur Probetherapie bei vermutetem Husten als Asthmaäquivalent keine Probetherapie bei vermutetem Refluxhusten, falls keine klassischen Refluxbeschwerden bestehen!

Chronisch idiopathischer oder refraktärer Husten

Für chronisch idiopathischen oder refraktären Husten infolge erhöhter Sensitivität des Hustenreflexes gibt es zurzeit noch keine zugelassenen Medikamente für die Langzeittherapie. Neue Untersuchungen der Pathophysiologie des chronisch refraktären/idiopathischen Hustens zeigen, dass auffällige Ähnlichkeiten mit Neuropathien bestehen, zum Beispiel neuropathischer Schmerz bei Diabetes. Auf dieser theoretischen Grundlage konnten Neuromodulatoren wie Amitriptylin, Gabapentin und Pregabalin für die Behandlung in Leitlinien empfohlen werden.3,4 Etwa 20% der Patienten sprechen an. Die Verordnung ist «off label», da die Präparate für diese Indikation nicht zugelassen sind.

Möglichkeiten der symptomatischen Therapie des Hustens

Zur Behandlung des Hustens stehen physiotherapeutische (einschliesslich Logopädie) und medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung.

Die Physiotherapie des Hustens beinhaltet spezielle Verfahren, die in der Regel nur eigens dafür ausgebildete Atemphysiotherapeuten beherrschen. Sie stehen meistens nur für die stationäre Versorgung auf pneumologischen Abteilungen, Intensivstationen und in Rehakliniken, aber bei Weitem nicht flächendeckend zur Verfügung. Für den produktiven und nicht produktiven Reizhusten sind grundlegend verschiedene physiotherapeutische Massnahmen erforderlich.16

Hustenstillende Medikamente sind grundsätzlich nur für den akuten und subakuten Husten, also für wenige Wochen Therapiedauer zugelassen. Je nach Wirkungsmechanismus unterscheidet man protussive (mucoactive) und antitussive Medikamente.

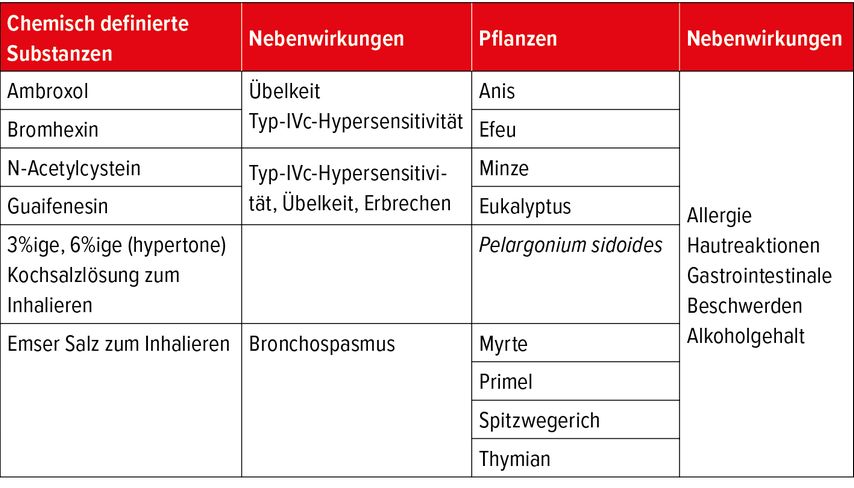

Die Protussiva sollen bei produktivem Husten bei der Elimination des Sekrets helfen und dabei die Hustenrezeptoren von der mechanischen Reizung entlasten. Hierzu gehören chemisch definierte und komplex wirkende pflanzliche Substanzen mit sekretolytischer, mukolytischer und expektorierender Wirkung (Tab. 5).

Antitussiva dämpfen den Husten. Die damit verbundene Angst vieler Ärzte wegen Zunahme der Sekretretention ist bei trockenem Reizhusten unbegründet, wenn die Medikamente der Zulassung entsprechend nur vorübergehend eingesetzt werden. Hustensirups mit pflanzlichen Wirkstoffen oder chemisch definierten Opiaten haben durch den Zuckergehalt eine zusätzliche, kurz anhaltende sofortige Wirksamkeit. Kodein, Dihydrocodein und Dextromethorphan sind als Antitussiva für zwei bis drei Wochen Anwendungsdauer zugelassen, nicht jedoch als Dauertherapie. Das Suchtpotenzial und eine atemdepressive Wirkung (Kodein wird im Körper zu Morphin metabolisiert) sind bei der Verordnung zu berücksichtigen.

Sekretolytische/antitussive Therapie bei chronisch refraktärem/idiopathischem Husten?

Es besteht die dringende Notwendigkeit für neue Therapien für den chronisch refraktären oder idiopathischen Husten. Diesen Patientinnen und Patienten können wir heute noch keine ausreichend wirksame Behandlung anbieten.

Die Wirksamkeit und Verträglichkeit einer sekretolytischen Dauertherapie bei jahrelanger Beschwerdedauer für die Indikation chronisch refraktärer oder idiopathischer Husten ist nicht geprüft. In der Praxis können diese Präparate – falls sie dem Betroffenen eine subjektive Erleichterung bringen – bei akuter Verschlechterung wochenweise empfohlen werden. Auch Antitussiva sind weder klinisch in akzeptablen randomisierten doppelblinden Studien geprüft worden, noch sind sie für die Dauertherapie zugelassen. Wir verordnen diese Medikamente für einige Tage/Wochen bei akuter, zum Beispiel infektbedingter Verschlechterung oder punktuell für einen Theaterbesuch, Vortragstätigkeit oder Ähnliches. Wir präferieren Dextromethorphan wegen der zusätzlichen peripheren Wirkung und eines möglicherweise geringeren Suchtpotenzials.

Blick in die Zukunft: Welche Medikamente sind in der Pipeline?

Mehrere Substanzen befinden sich in klinischen Studien für die Behandlung der neu definierten Entität «chronisch refraktärer oder idiopathischer Husten». Am weitesten fortgeschritten ist Gefapixant, ein P2X3-Rezeptor-Antagonist, in Japan bereits zugelassen, in den USA und Europa wurde die Zulassung beantragt. Weitere P2X3-Antagonisten befinden sich in Phase-II- und -III-Studien. Neurokinin(NK-1)-Rezeptor-Antagonisten, Natriumkanalblocker und weitere Substanzen werden zurzeit ebenfalls entwickelt. Wir müssen auch einkalkulieren, dass es bei dem chronisch refraktären/idiopathischen Husten verschiedene Phänotypen gibt, für die verschiedene Therapien erforderlich werden könnten.

Wir rechnen damit, dass in zwei bis drei Jahren auch für diese Patienten geeignete Medikamente zur Verfügung stehen werden.

Literatur:

1 Schappert SM, Burt CW: Ambulatory care visits to physician offices, hospital outpatient departments, and emergency departments: United States, 2001-02. Vital Health Stat 13 2006; 159: 1-66 2 Kaplan AG: Chronic cough in adults: make the diagnosis and make a difference. Pulm Ther 2019; 5: 11-21 3 Morice AH et al.: ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J 2020; 55: 1901136 4 Kardos P et al.: Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten. Pneumologie 2019; 73: 143-80 5 Irwin RS et al.: Chronic persistent cough in the adult: the spectrum and frequency of causes and successful outcome of specific therapy. Am Rev Respir Dis 1981; 123: 413-7 6 Kardos P: Chronisch persistierender Husten. Pneumologie 1995; 49: 2-13 7 Kardos P, Gebhardt T: hronisch persistierender Husten (CPH) in der Praxis: Diagnostik und Therapie bei 329 Patienten in 2 Jahren. Pneumologie 1996; 50: 437-41 8 McGarvey LP et al.: Evaluation and outcome of patients with chronic non-productive cough using a comprehensive diagnostic protocol. Thorax 1998; 53: 738-43 9 Palombini BC et al.: A pathogenic triad in chronic cough: asthma, postnasal drip syndrome, and gastroesophageal reflux disease. Chest 1999; 116: 279-84 10 Abozid H et al.: Distribution of chronic cough phenotypes in the general population: a cross-sectional analysis of the LEAD cohort in Austria. Respir Med 2021; 192: 106726 11. Kahrilas PJ et al.: Chest 2016; 150: 1341-60 12 Song WJ et al.: The global epidemiology of chronic cough in adults: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2015; 45: 1479-81 13 Morice AH: Chronic cough hypersensitivity syndrome. Cough 2013; 9: 14 14 Millqvist E: The problem of treating unexplained chronic cough. Chest 2016; 149: 613-4 15 Escamilla R, Roche N: Cough hypersensitivity syndrome: towards a new approach to chronic cough. Eur Respir J 2014; 44: 1103-6 16 Weise S et al.: Empfehlungen zur Atemphysiotherapie. Empfehlungen der Deutschen Atemwegsliga 3. Auflage. Aufl. München - Orlando: Dustri Verlag Dr. Karl Fesitle; 2019

Das könnte Sie auch interessieren:

ILD und ILA: von der Früherkennung zur personalisierten Nachsorge

Das Erkennen interstitieller Lungenanomalien (ILA) als potenzielle Frühstadien interstitieller Lungenerkrankungen (ILD) und die gezielte Identifikation von Hochrisikopatient:innen ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...