Oft verkannt – obwohl die Symptome eigentlich eindeutig sind

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Sie gelten als die stärksten Kopfschmerzen, die man sich vorstellen kann. Extrem heftig, auf einer Seite, hinter Auge, Stirn oder Schläfe, eine Viertelstunde bis drei Stunden lang, vor allem nachts. Die Attacken kommen wochenlang immer wieder, manchmal mehrere pro Tag, dann ist der Spuk vorbei. Doch nach einigen Wochen oder Monaten fangen sie wieder an. Weil sie so „gebündelt“ auftreten, heißen sie Clusterkopfschmerzen. Es gibt wirksame Therapien, aber von denen profitieren nicht alle Patienten.

Ärzte halten die Schmerzen bei Patienten mit Clusterkopfschmerzen oft zuerst für eine andere Kopfschmerzform, und wenn sie sie als Cluster erkennen, stellen sie die Diagnose zu spät oder verschreiben eine falsche Therapie. Das sind zumindest die Erfahrungen von 16 Kollegen aus England, wie ein Team aus Kopfschmerzspezialisten kürzlich berichtete.1

Die Forscher, unter denen auch der renommierte Neurologe und Kopfschmerzspezialist Prof. Peter Goadsby vom King’s College in London war, hatten acht Neurologen und acht Hausärzte nach ihren Erfahrungen mit Cluster-Patienten gefragt. Fehldiagnosen seien ein gängiges Problem, erzählten die Befragten. Am häufigsten werden Clusterkopfschmerzen für Migräne gehalten. Manche Kollegen diagnostizieren statt Clusterkopfschmerz Spannungstypkopfschmerzen, eine Nebenhöhlenentzündung, sie denken an Probleme in Augen, Zähnen oder Nacken oder an Kopfschmerzen durch zu viele Medikamente. Den Kollegen sei oftmals auch nicht bewusst, dass Patienten unter Cluster und Migräne gleichzeitig leiden könnten und dann natürlich auch verschiedene Therapien benötigen würden. Vor allem Allgemeinärzte wussten nicht, dass Cluster-Patienten während des Anfalls typischerweise unruhig umhergehen. Auch ist das Auge auf der betroffenen Seite oft rot/gerötet und geschwollen oder tränt und die Nase ist verstopft oder tropft.

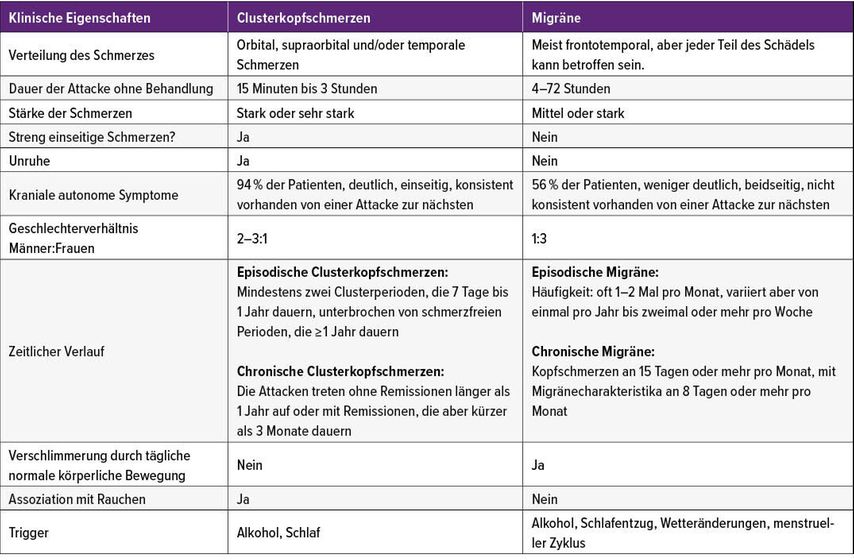

Infobox Clusterkopfschmerzen (Quelle: AWMF-Leitlinie)

-

Attackenartig auftretender, streng einseitiger, extrem heftiger Kopfschmerz mit retroorbitalem Punctum maximum

Männer sind häufiger betroffen als Frauen (Verhältnis 3:1).

Obligat treten autonome Symptome (Horner-Syndrom, Lakrimation, Rhinorrhö) gleichzeitig und ipsilateral zum Schmerz auf.

-

Weitere Symptome: pathologisches Schwitzen im Bereich der Stirn oder des Gesichtes, Rötung im Bereich der Stirn oder des Gesichtes, Völlegefühl im Ohr

Attacken treten bis zu 8-mal täglich auf, klassischerweise mit einer nächtlichen Häufung, und dauern zwischen 15 und 180 Minuten.

Patienten spüren typischerweise ausgeprägte Bewegungsunruhe während der Attacken.

Rund jeder zweite Patient hat Begleitkopfschmerz, der häufig einseitig und dauerhaft ist.

Manche Patienten leiden unter migräneartigen Symptomen wie Aura, Übelkeit, Phono- und Photophobie.

Jahre bis zur korrekten Diagnose

An der Studie lässt sich kritisieren, dass nur wenige Ärzte nach ihren persönlichen Erfahrungen gefragt wurden und nicht Dutzende oder gar Hunderte von Medizinern. Doch die Berichte spiegeln das wider, was auch andere Studien zeigen. Verzögerungen in der Diagnose sind ein weit verbreitetes Problem, stellte die gleiche Forschergruppe schon vor zwei Jahren in einer systematischen Literaturrecherche fest.2 Die Wissenschafter hatten 15 Studien aus Europa, den USA und Asien mit insgesamt 4661 Patienten analysiert. Mehrere Jahre dauerte es meist, bis die korrekte Diagnose gestellt wurde, manchmal gar Jahrzehnte. Die Patienten hatten oft schon verschiedene Mediziner und Zahnärzte gesehen und diverse Diagnosen bekommen, bevor irgendein Arzt dann endlich sagte, es sei Cluster. Die häufigsten Fehldiagnosen waren Migräne, Trigeminus-Neuralgie, Sinusitis oder Erkrankungen von Kiefer und Zähnen. Patienten bekamen aber auch gesagt, sie hätten Kopfschmerzen vom Spannungstyp, eine Krankheit an Augen, Hals, Nasen oder Ohren, an der Halswirbelsäule, die Kopfschmerzen wurden für Allergien gehalten oder gar eine psychische Störung.

„Wir haben hierzulande zwar keine Studie, aber auch wir kennen das Problem“, sagt PD Dr. Andreas Gantenbein, Past-Präsident der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft und Chefarzt Neurologie in der RehaClinic Bad Zurzach. Zehn Cluster-Patienten sieht er im Schnitt neu pro Jahr, und einige hätten eine Arztodyssee hinter sich. „Die Diagnose ist für manche Kollegen offenbar sehr schwierig“, sagt er. „Dabei beschreiben die Patienten die Schmerzen so eindrucksvoll – das kann nur Clusterkopfschmerz sein.“ Es fühle sich an, so habe ihm neulich ein Patient erzählt, als würde jemand mit einem glühenden Nagel durch das Auge direkt ins Hirn bohren. „So manch ein Kollege meint: Tut der halbe Kopf weh, ist es Migräne, tut der ganze Kopf weh, ist es Spannungskopfschmerz. An Cluster wird selten gedacht.“

Prof. Andreas Straube, Oberarzt in der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinikum Großhadern, sieht das Problem unter anderem darin, dass der Cluster episodenhaft auftritt. „Der Kollege denkt dann vielleicht, die Schmerzen kämen von der Halswirbelsäule, und schickt den Patienten zur Physiotherapie“, sagt er. „Nach einigen Wochen hört die Cluster-Episode spontan auf und damit auch die Schmerzen, aber Arzt und Patient denken, es habe wirklich an der Halswirbelsäule gelegen und die Physiotherapie hätte das Problem behoben.“ Stelle sich der Patient dann nach zwei Jahren mit ähnlichen Kopfschmerzen erneut vor, verschreibe der Arzt wieder Physiotherapie, denn das habe beim letzten Mal ja auch geholfen.

Typisch: nächtliche Schmerzen

Neulich habe aber auch er fast einen Clusterkopfschmerz verpasst, gibt Andreas Gantenbein zu. Seine knapp 60-jährige Patientin war seit Jahren wegen Migräne in Behandlung. Aber so richtig half die Therapie nicht. Erst als sie zur Tür hinausging, sagte sie fast beiläufig: „Ich hoffe, ich kann bald wieder besser schlafen wegen der Attacken.“ Gantenbein fragte genauer nach und es kam heraus: Die Frau litt nicht nur unter Migräne, sondern auch unter Cluster. Die Frage war der Schlüssel zur Diagnose, denn nächtliche Schmerzen sind ein typisches Zeichen für Clusterkopfschmerzen. Gehäuft treten die Schmerzen ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen auf und/oder in der ersten REM-Phase oder in den frühen Morgenstunden. Tagsüber kommen die Attacken oftmals zur gleichen Stunde im Tagesverlauf, es werden mehr Cluster-Episoden im Herbst oder Frühjahr beobachtet und eine Störung der zirkadianen Ausschüttung vieler Hormone. All das soll darauf hinweisen, dass der Krankheit eine biologische Rhythmusstörung zugrunde liegt.

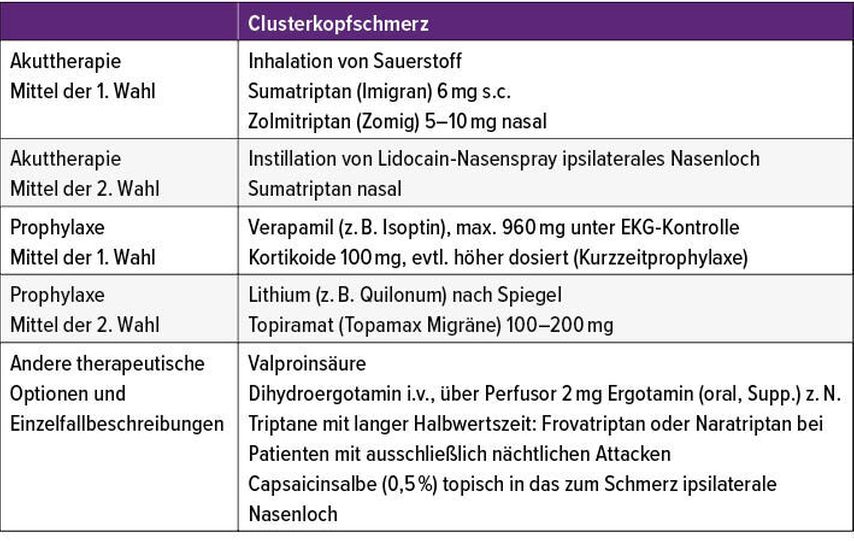

Tab. 2: Akuttherapie und Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes (Quelle: AWMF-Leitlinie)

In der S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie ist die Therapie beschrieben. Die Leitlinie wurde 2015 bearbeitet und sollte bis Mai 2020 gültig sein.3 „Die Therapie ist nicht so sehr das Problem“, sagt Dr. Gantenbein. „Ist die Diagnose erst einmal gestellt, ordnen die Kollegen meist die richtige Therapie an.“ Im akuten Anfall hilft fast 8 von 10 Patienten die Inhalation von 100% Sauerstoff über eine Gesichtsmaske mit einem Rückatembeutel (Non-Rebreather-Maske) mit 12 Litern Sauerstoff pro Minute über 15 bis 20 Minuten. Alternativ kann sich der Patient 6mg Sumatriptan subkutan spritzen oder 5–10mg Zolmitriptan in die Nase sprühen. In der englischen Studie waren sich vor allem Hausärzte nicht bewusst, dass Sauerstoff hilft, und sie verschrieben lieber Triptan-Tabletten, weil die billiger sind. „Es dauert viel zu lange, bis diese wirken“, sagt Gantenbein. „Triptan-Tabletten zu verschreiben ist unethisch und ich hoffe, hierzulande macht das kein Kollege.“ Habe ein Patient noch nie eine Spritze verwendet, sei er mit dem Spray meist sehr zufrieden, sagt Prof. Straube. „Nicht alle mögen es aber, dass der ,Staub‘ aus dem Spray den Rachen hinunterrinnt.“ Manche verwenden zu Hause Sauerstoff und für unterwegs haben sie die schnell wirkenden Spritzen dabei. Medikament der ersten Wahl für die Prophylaxe ist Verapamil in einer Dosierung von 3–6x 80mg/Tag, selten bis 960mg/Tag. Kardiale Nebenwirkungen wie AV-Block und Bradykardien sollte man im Blick haben. Kommen die Attacken trotz Verapamil, stehen als Alternative Lithium (Plasmaspiegel: 0,6–1,2mmol/l) oder Topiramat (100–200mg/d) zur Verfügung, aber die Datenlage hierzu ist dünn. Für den monoklonalen Antikörper Galcanezumab gibt es eine größere positive Studie zum episodischen Clusterkopfschmerz. Für therapierefraktäre Fälle diskutieren manche Experten den Einsatz der nicht invasiven Vagusstimulation oder operative Verfahren wie die Stimulation des Nervus occipitalis oder des Ganglion sphenopalatinum oder eine Tiefenhirnstimulation („deep brain stimulation“, DBS).

Bericht: Dr. Felicitas Witte

Literatur:

1 Buture A et al.: Brit J Gen Pract 2020; 70: e514-22 2 Buture A et al.: Neurol Sci 2019; 40: 25-39 3Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.): Clusterkopfschmerz und trigeminoautonome Kopfschmerzen. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-036.html

Das könnte Sie auch interessieren:

Parkinson: Früherkennung – der nächste Meilenstein für Forschung und Therapie

Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Schätzungsweise 30000 Menschen sind in der Schweiz betroffen. Dr. med. Ines Debove ist stellvertetende Leiterin des ...

Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»

Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue ...

Migräne: «Wir können alle dazu beitragen, dass die Gesundheitsausgaben nicht ins Unermessliche steigen»

Vor 25 Jahren gab es nur eine Handvoll Medikamente zur Migräneprophylaxe. Heute stehen mit CGRP-basierten Medikamenten in der Schweiz sechs weitere zur Verfügung, sodass mehr Patienten ...