Nichtinvasiver Nachweis bzw. Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit

Autor:

Dr. med. Peter Burger

Facharzt für Kardiologie FMH

Kardiologische Gemeinschaftspraxis KGP

Schänzlistrasse 33

3013 Bern

E-Mail: peter.burger@hin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die koronare Herzkrankheit hat eine hohe Prävalenz und ist die häufigste Todesursache in der Schweiz. Durch frühzeitige Präventionsmassnahmen kann der Verlauf der Krankheit günstig beeinflusst werden. Mit der Koronar-CT-Angiografie (CTCA) steht uns heute eine moderne, strahlungsarme Technologie zur Verfügung, um die Herzkranzgefässe nichtinvasiv zuverlässig beurteilen zu können.

Keypoints

-

Die Prävalenz der subklinischen koronaren Herzkrankheit ist hoch.

-

Die CTCA ermöglicht eine nichtinvasive Risikostratifizierung basierend auf eindeutigen anatomischen Befunden.

-

Nur wenige Patienten müssen mittels CTCA untersucht werden, um jene zu identifizieren, die ein hohes Risiko aufweisen und von einer Statintherapie profitieren, sowie jene mit niedrigem Risiko, die darauf verzichten können.

-

Durch vermehrten Einsatz der CTCA können rein diagnostische Koronarangiografien vermieden werden.

Thoraxschmerzen: eine alltägliche Herausforderung

Thoraxschmerzen sind eine tägliche Herausforderung, sowohl für den internistisch tätigen Allgemeinmediziner als auch für den Kardiologen. Einerseits ist die Differenzialdiagnose breit, andererseits können ein akutes Koronarsyndrom oder eine Aortendissektion potenziell lebensbedrohlich sein. Die koronare Herzkrankheit ist die häufigste Todesursache in der Schweiz1 wie auch weltweit. Aber nur wenige der Patienten, welche wegen Thoraxschmerzen den Arzt aufsuchen, haben eine koronare Herzkrankheit bzw. eine Angina pectoris. Die häufigsten Ursachen sind Thoraxwandschmerzen (20–50%), Reflux (10−20%) sowie, nicht so selten, psychogen bedingte Beschwerden. Eine Schwierigkeit besteht auch darin, dass die koronare Herzkrankheit, insbesondere im Anfangsstadium, häufig oligo- bis asymptomatisch verläuft. Bevor es nicht zu einer hochgradigen Einengung des Gefässlumens (in der Regel >70% Lumeneinengung) oder zu einem akuten koronaren Ereignis kommt, sind die Patienten beschwerdefrei.

Die kardiovaskulären Risikofaktoren sind hinlänglich bekannt (Dyslipidämie, Hypertonie, Diabetes, Nikotin, Adipositas, familiäre Belastung) und zu über 90% behandelbar. Die Prävention eines kardiovaskulären Ereignisses ist sowohl für jeden einzelnen Patienten von grossem Nutzen als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Je früher kardiovaskuläre Risikofaktoren angegangen werden, umso nachhaltiger ist der entsprechende Effekt. Analog zu den bekannten «pack years» beim Nikotinkonsum spricht man heute auch von «Cholesterin-» und «Hypertonie-Jahren»: Je länger, und je niedriger die Cholesterinwerte gehalten werden können, umso geringer ist das statistische Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleben. Das Gleiche gilt grundsätzlich für den Blutdruck.

Die koronare Herzkrankheit beginnt früh

Die koronare Herzkrankheit weist bereits bei relativ jungen Patienten eine hohe Prävalenz auf. Dies wurde erneut eindrücklich in einer kürzlich publizierten CTCA-Studie aus Schweden gezeigt.2 In einem asymptomatischen Screening-Kollektiv von über 25000 Teilnehmern zwischen 50 und 65 Jahren wurden bei 42% atherosklerotische Veränderungen nachgewiesen. Erwartungsgemäss war der Anteil der Betroffenen mit zunehmendem Alter der Teilnehmer grösser, und die Frauen folgten den Männern in einem Abstand von circa 10 Jahren. In immerhin 5,2% des gesamten Kollektivs (bzw. in 12,6% bei 60- bis 64-jährigen Männern) zeigten sich bereits hochgradige Stenosen und in 1,9% Hauptstamm- oder relevante 3-Gefäss-Erkrankungen.

Ergometrie als Basisabklärung bei koronarer Herzkrankheit

Die Basis der Abklärung der koronaren Herzkrankheit bildet nach wie vor eine fundierte Anamnese (typische Angina pectoris, atypische Angina, nichtanginöse Thoraxschmerzen), die es erlaubt, zusammen mit dem Alter und dem Geschlecht sowie durch Integration der zusätzlichen Risikofaktoren, eine Vortest-Wahrscheinlichkeit für die weiteren Tests abzuschätzen. Die Ergometrie hat wegen ihrer schlechten Sensitivität und Spezifität in der Basisabklärung der koronaren Herzkrankheit deutlich an Stellenwert verloren. Sie bleibt jedoch ein Test, der durchaus seine Berechtigung hat. Sie ist günstig, rasch verfügbar, gibt entsprechend der Leistungsfähigkeit des Patienten prognostisch wertvolle Informationen und kann durch die Beurteilung von Blutdruck- und Pulsverhalten sowie bei allfälligen EKG-Veränderungen durchaus Hinweise auf eine belastungsinduzierte Myokardischämie liefern. Sie ist zudem eine gute Basisuntersuchung, um den Patienten «kardial» besser kennenzulernen und die weiteren, wesentlich teureren Abklärungen optimal einzusetzen. Die Ergometrie ist wie die Stressechokardiografie, die kardiale Magnetresonanztomografie und die Myokardperfusionsszintigrafie eine funktionelle Untersuchungsmethode. Das bedeutet, dass diese Untersuchungen erst dann positiv ausfallen, wenn die Lumeneinengung der Herzkranzgefässe so hochgradig ist, dass sie zu einer Myokardischämie führt. Mittelgradige Stenosen von 50−70% oder teilweise noch höhergradig sind häufig hämodynamisch (noch) nicht relevant und führen weder zu Beschwerden des Patienten noch zu Zeichen der Ischämie. Dennoch wären bereits in dieser Situation eine Behandlung der Risikofaktoren und eine Statintherapie zur Verhinderung eines kardiovaskulären Ereignisses indiziert.

CTCA bald eine Screening-Untersuchung?

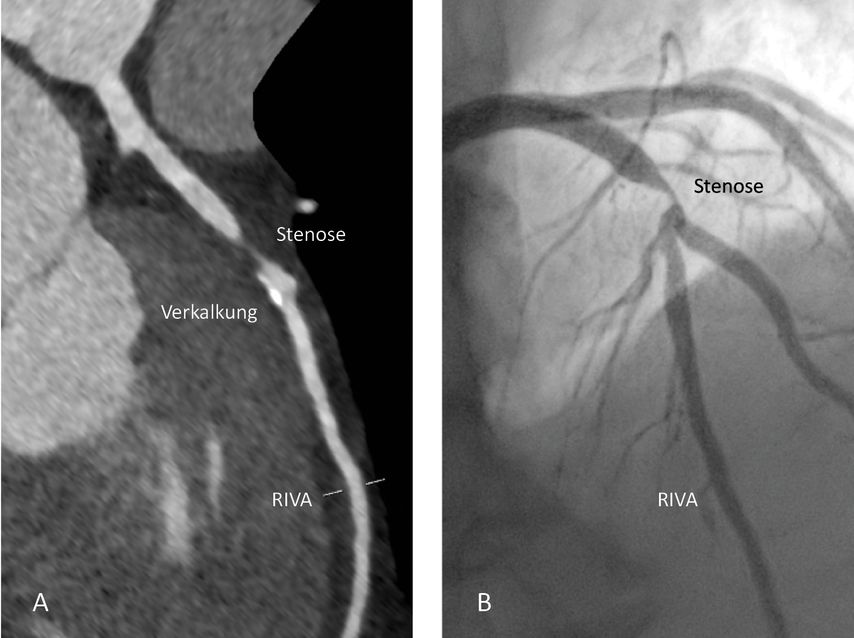

Mit der CTCA steht uns heute eine Methode zur Verfügung, mit der wir die Herzkranzgefässe nichtinvasiv abbilden und beurteilen können (Abb. 1). Mit den modernen Scannern und optimiert durch verschiedene technische Massnahmen und moderne Scan-Protokolle liegt heute die Strahlenbelastung für eine Abklärung der Herzkranzgefässe im Bereich von 1−2mSv. Zum Vergleich: Die mittlere Strahlenbelastung (ohne medizinische Abklärungen) für die Schweizer Bevölkerung beträgt zwischen 2 und 15mSv/Jahr/Person.3

Abb. 1: CTCA (A) und Koronarangiografie (B) bei einem Patienten mit atypischen pektanginösen Beschwerden sowie klinisch negativer und elektrisch pathologischer Ergometrie. Proximaler RIVA mit gemischter Plaque: hochgradige Stenose durch weiche Plaque-Anteile proximal, Verkalkung im distalen Plaque-Bereich

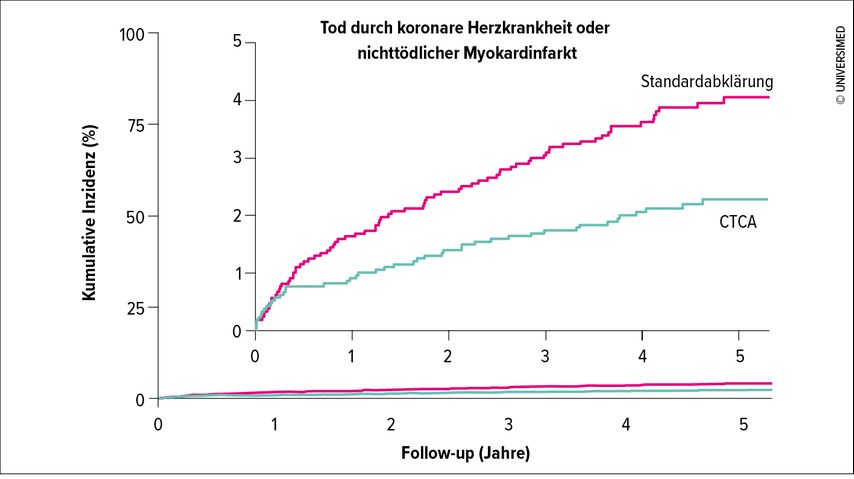

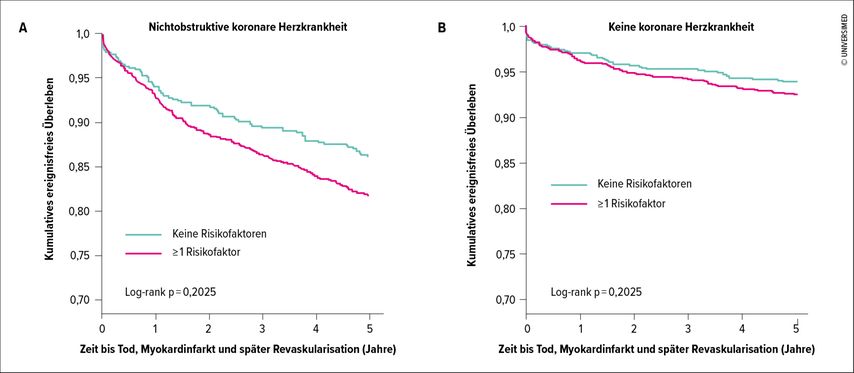

In einer randomisierten Multicenterstudie konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz der CTCA zusätzlich zur Standardabklärung (Anamnese, Status, Ergometrie) die Diagnose einer durch eine koronare Herzkrankheit bedingten Angina pectoris gesichert werden kann, was den Bedarf an weiteren Stresstests reduziert und einen Einfluss auf das medikamentöse Management hat.4 Im 5-Jahres-Verlauf führte dies zu einer signifikanten Reduktion des relativen Risikos für tödliche und nichttödliche Myokardinfarkte um 41% (Abb. 2).5 In einer Beobachtungsstudie mit 3547 Patienten, die mittels CTCA abgeklärt wurden, zeigte sich, dass das Risiko für ein «major adverse cardiovascular event» (MACE: Mortalität, nichttödlicher Myokardinfarkt, Revaskularisation) umso höher war, je mehr Koronarsegmente betroffen waren.6 Die nachgewiesenen atherosklerotischen Veränderungen waren ein besserer Prädiktor für das Outcome als Alter, BMI, Hypertonie und Diabetes. Interessant war zudem die Beobachtung, dass nur bei Patienten, die bereits atherosklerotische Veränderungen aufwiesen, die kardiovaskulären Risikofaktoren einen Einfluss auf die MACE-Ereignisrate hatten (Abb. 3A), nicht jedoch bei Patienten, die noch keine solchen Veränderungen aufwiesen (Abb.3B).6 Im 5-Jahres-Follow-up profitierten denn auch nur diejenigen Patienten von einer Statintherapie, die bereits initial atherosklerotische Veränderungen gezeigt hatten.7 Personen in einem mittleren Alter von 58 Jahren, die bisher keine atherosklerotischen Veränderungen haben, scheinen somit wenig gefährdet, in den nächsten Jahren solche zu entwickeln, und brauchen dementsprechend auch keine Statintherapie. Die Einnahme von Aspirin zu Beginn der Beobachtungsperiode hatte weder bei Patienten mit noch bei Patienten ohne atherosklerotische Veränderungen einen Einfluss auf die Ereignisrate, was die aktuelle Empfehlung betreffend einen zurückhaltenden Einsatz von Aspirin in der Primärprävention weiter stärkt. Gemäss einer MESA-Studie müssen in einem Alterskollektiv um 61 Jahre (53−79 Jahre) lediglich 3,7 Patienten mittels CTCA untersucht werden, um eine subklinische Atherosklerose mit vermehrter Gefässkalzifizierung (Kalzium-/Agatston-Score >100) und damit erhöhtem Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis zu identifizieren.8 Beziehungsweise müssen sogar nur 2,3 Patienten untersucht werden, um eine Atherosklerose auszuschliessen (Kalzium-/Agatston-Score 0). Kombiniert bedeutet dies, dass lediglich 1,4 Patienten mittels CTCA untersucht werden müssen, um einerseits die Patienten mit hohem Risiko, welche von einer Statintherapie profitieren, und andererseits diejenigen mit geringem Risiko, welche kaum einer langjährigen Therapie bedürfen, zu identifizieren.

Abb. 2: Patienten mit Thoraxbeschwerden, die neben der Standardabklärung zusätzlich mittels Koronar-CT-Angiografie (CTCA) untersucht wurden, erlitten im 5-Jahres-Follow-up signifikant weniger kardiovaskuläre Ereignisse als jene mit alleiniger Standardabklärung (adaptiert nach SCOT-HEART Investigators et al.)5

Abb. 3: Nur bei Patienten mit atherosklerotischen Läsionen (A), nicht jedoch bei solchen ohne Läsionen (B) hatten die kardiovaskulären Risikofaktoren einen Einfluss auf die Ereignisrate (adaptiert nach Van Rosendael et al.)6

Weiche Plaques verursachen kardiovaskuläre Ereignisse

Allerdings sind es wohl eher die weichen als die kalzifizierten Plaques, welche rupturieren und zu koronaren Ereignissen führen. Statine, welche erwiesenermassen helfen, kardiovaskuläre Ereignisse zu verhindern, führen zu einer Plaque-Stabilisierung, was mit einer vermehrten Kalzifizierung der Plaques einhergeht. In Beobachtungsstudien konnte denn auch gezeigt werden, dass es vor allem die atherosklerotischen Plaques mit grossem Plaque-Volumen und geringer Kalzifizierung sind, die vermehrt zu kardiovaskulären Ereignissen führen.9, 10 Die CTCA ist in der Lage, die Plaques entsprechend zu klassifizieren (Abb. 1).

CTCA vor Koronarangiografie sinnvoll

Neuere Studien zeigen, dass nach vorgängiger CTCA in vielen Fällen auf eine invasive Abklärung verzichtet werden kann. Im «CONSERVE Trial» wurden 1503 Patienten in einem mittleren Alter von 60 Jahren, welche wegen Verdachts auf koronare Herzkrankheit zur elektiven Koronarangiografie zugewiesen wurden, randomisiert in eine Gruppe, die direkt angiografiert, und in eine Gruppe, die zunächst mittels CTCA abgeklärt wurde.11 Aus der CTCA-Gruppe mussten schliesslich nur 23% der Patienten weiter invasiv abgeklärt werden, ohne dass ihnen dadurch aus kardiovaskulärer Sicht ein Nachteil entstanden wäre. Nach einem Jahr Beobachtungszeit zeigten beide Gruppen ein vergleichbares MACE-freies Überleben. Mit der CTCA-Strategie konnten zudem die Gesamtkosten der Abklärungen mehr als halbiert werden. Ganz ähnlich fielen die Resultate des kürzlich im «New England Journal of Medicine» publizierten «DISCHARGE Trial» aus.12 Bei fast identischem Protokoll und Patientenkollektiv mussten sich aus der CTCA-Gruppe lediglich 22,3% der Patienten einer invasiven Abklärung unterziehen. Entsprechend kam es in der CTCA-Gruppe zu deutlich weniger interventionsbezogenen Komplikationen. Auch in dieser Studie war nach einem mittleren Follow-up von 3,5 Jahren die MACE-Ereignisrate der beiden Gruppen gleich.

Die CTCA ermöglicht somit eine wertvolle, nichtinvasive Risikostratifizierung und gibt klare, anatomische Hinweise darauf, ob eine Langzeittherapie mit einem Statin indiziert ist oder nicht.

Literatur:

1 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/herz-kreislauf-erkrankungen.html ; zuletzt aufgerufen 13.8.2022 2 Bergström et al.: Circulation 2021; 144: 916-29 3 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/strahlung-gesundheit/strahlenexposition-der-schweizer-bevoelkerung.html ; zuletzt aufgerufen 13.8.2022 4 The SCOT-HEART Investigators: Lancet 2015; 385: 2383-91 5 The SCOT-HEART Investigators et al.: N Engl J Med 2018; 379: 924-33 6 Van Rosendael AR et al.: Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2020; 21: 479-88 7 Indraratana P et al.: Radiol Cardiothoracic Imaging 2022; 4: e210225 8 Mortensen M et al.: JACC Imaging 2018; 11: 221-30 9 Jin H-Y et al.:JACC Cardiovasc Imaging 2021; 14: 233-42 10 Williams MC et al.: Circulation 2020; 141: 1452-62 11 Chang H-J et al.: JACC Cardiovasc Imaging 2019; 12: 1303-12 12 The DISCHARGE Trial Group et al.: N Engl J Med 2022; 386: 1591-602

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...