Fall eines Patienten mit Tachykardie-assoziierter akuter Herzinsuffizienz

Autor:

Dr. Clemens Gangl

Klinische Abteilung für Kardiologie

Universitätsklinik für Innere Medizin II

Medizinische Universität Wien

E-Mail: clemens.gangl@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die möglichst rasche Identifizierung sowie Therapie des Agens ist im Rahmen einer akuten Herzinsuffizienz von zentraler Bedeutung. Falls unbedingt erforderlich, ist in der Akutphase Tachykardie-assoziierter Herzinsuffizienzen beim Einsatz betablockierender Therapien zur Frequenzkontrolle die Verwendung hochselektiver Substanzen wie beispielsweise Landiolol aufgrund einer geringeren negativ-inotropen Wirkung von Vorteil. Jedenfalls empfiehlt sich ein engmaschiges Monitoring der Hämodynamik.

Anamnese und initiale Präsentation

Wir berichten über den Fall eines 50-jährigen Mannes, der aufgrund von zwei Wochen bestehender progredienter Belastungsdyspnoe im Stadium NYHA III sowie Palpitationen einen niedergelassenen Internisten aufsuchte. An kardiovaskulären Risikofaktoren sind Adipositas per magna, arterielle Hypertonie sowie ein mäßiger Nikotinkonsum zu erwähnen. Aufgrund des klinischen Erscheinungsbildes verbunden mit der Diagnose eines neu aufgetretenen tachykarden Vorhofflimmerns mit einer Herzfrequenz von 150 Schlägen pro Minute wurde der Patient mittels Rettungstransport an die Notfallabteilung unseres Hauses transferiert.

Erstdiagnose und Therapieeinleitung

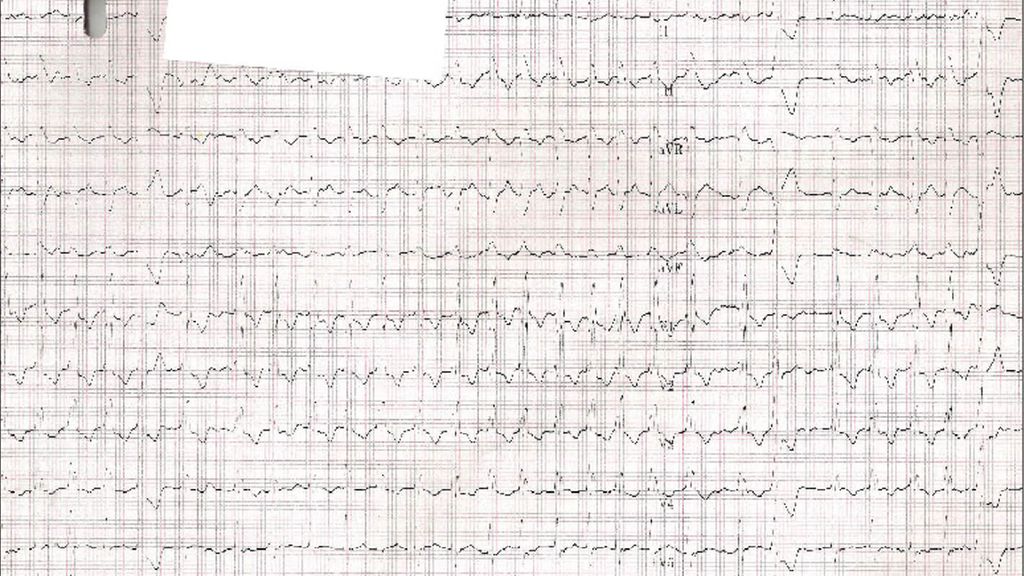

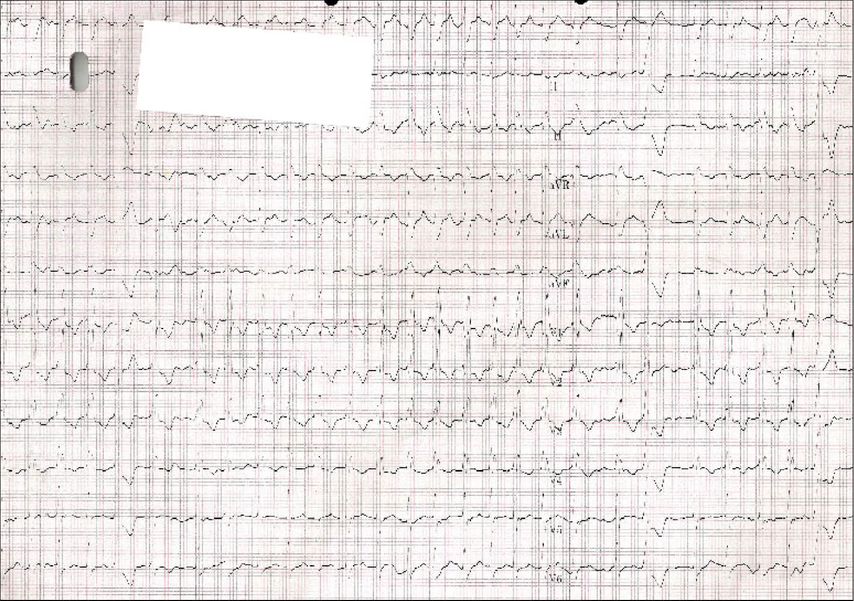

Bei Eintreffen an der Notfallabteilung präsentiert sich der Patient hypoxisch mit einer peripheren Sauerstoffsättigung um 80%, tachykard jedoch mit grenzwertig normotensiven Blutdruckwerten. Das Aufnahme-EKG bestätigt das zuvor festgestellte de-novo Vorhofflimmern mit einer Herzfrequenz um 150/min bei Rechtsschenkelblock ohne Hinweis auf das Vorliegen einer akuten Myokardischämie (Abb. 1). Echokardiografisch imponierten sowohl der linke als auch rechte Ventrikel deutlich funktionseingeschränkt, die Herzklappen zeigten sich im Wesentlichen unauffällig. Damit einhergehend zeigten sich das proBNP auf knapp 6500pg/ml deutlich ausgelenkt, die Herzenzyme aber lediglich gering über die Normgrenze erhöht. Die Blutgasanalyse ergab das Bild einer Laktatazidose mit einem Laktatwert von 8mmol/l.

In Zusammenschau der Befunde wurde eine Computertomografie des Thorax durchgeführt mittels derer eine Pulmonalembolie ausgeschlossen werden konnte. Es zeigte sich jedoch ein wandständiger Thrombus im linken Vorhof, weshalb eine elektrische Kardioversion vorerst nicht durchgeführt und alternativ nach Verabreichung einer therapeutischen Antikoagulation eine frequenzkontrollierende Therapie mittels kontinuierlicher Esmololgabe initiiert wurde. Darunter konnte vorerst eine Senkung der Herzfrequenz auf Bereiche um 120/min und in Verbindung mit Volumensubstitution auch eine Regredienz des Laktatwertes erreicht werden. Nach anfänglicher Stabilisierung wurde der Patient zur Fortführung der Behandlung auf unsere kardiologische Intermediate-Care-Station verlegt.

Weiterer Verlauf

Nach wenigen Stunden verschlechterte sich der Zustand des Patienten jedoch erneut, sodass er an unsere Intensivstation transferiert werden musste. Bei Übernahme zeigte sich der Blutdruck im Rahmen der abermals akzellerierten Tachykardie mit einer Herzfrequenz um 170/min noch grenzwertig normotensiv, der Patient imponierte jedoch klinisch schockiert und respiratorisch deutlich kompromittiert. Das Laktat war neuerlich auf 8mmol/l angestiegen.

Nach Anlage eines zentralvenösen Zugangs sowie arterieller Kanülierung erfolgteeine Umstellung der bestehenden frequenzkontrollierenden Therapie von Esmolol auf Landiolol. Dieses zeichnet sich neben einer sehr kurzen Halbwertszeit aufgrund einer noch höheren Selektivität für β1-Rezeptoren durch eine geringere negativ inotrope Wirkung aus, wodurch eine effektivere Dosistitration hinsichtlich der angestrebten Frequenzkontrolle erzielt werden konnte.1-3 Additiv wurde versucht, eine Senkung der kardialen Nachlast mittels kontinuierlicher Alprostadilinfusion (PGE-1) zu erreichen. Unter diesem Therapieregime konnten eine Senkung der Herzfrequenz sowie Stabilisierung der hämodynamischen Situation erzielt werden. Der mittels arterieller Pulskonturanalyse ermittelte Cardiac-Index lag zu diesem Zeitpunkt um 2,5l/pro min. Aufgrund der kompromittierten Oxygenierung wurde eine Highflow-Sauerstofftherapie installiert, welche in weiterer Folge auf eine CPAP-Beatmung gewechselt wurde.

Nach anfänglicher Stabilisierung entwickelte der Patient jedoch in weiterer Folge eine zunehmende Oligurie sowie eine kardiopulmonale Stauung und wurde schließlich im Rahmen einer pulslosen elektrischen Aktivität reanimationspflichtig. Nach 15 Minuten Reanimation, im Rahmen derer der Patient intubiert wurde, konnte eine spontane Kreislauffunktion wiederhergestellt werden. Das Laktat erreichte während der Reanimation maximal 8mmol/l. Da es jedoch im weiteren Verlauf selbst unter beträchtlicher Katecholamindosierung nicht gelang, die Kreislaufsituation des Patienten anhaltend zu stabilisieren, wurde die Entscheidung zur Anlage einer veno-arteriellen ECMO getroffen, welche mit herzchirurgischer Unterstützung problemlos implantiert werden konnte. Mithilfe der mechanischen Kreislauf-Unterstützung sowie ergänzender Dobutamingabe konnte die kontinuierliche Noradrenalin-Therapie nach wenigen Stunden ausgeschlichen werden. Aufgrund intermittierender Phasen mit deutlich akzellerierter Herzfrequenz musste die Dobutamin-Therapie jedoch zwischenzeitlich pausiert bzw. wechselweise durch eine neuerliche Landiolol-Gabe zur Frequenzkontrolle ersetzt werden. Das therapeutische Wechselspiel zwischen β1-Agoist bzw. β1-Blockade wurde mittels engmaschigem Monitoring des Herzzeitvolumens begleitet.

Da sich in der in einem nächsten Schritt durchgeführten Koronarangiografie keine koronarischämische Ursache fand und die global hochgradig reduzierte Pumpfunktion weiterhin keine Tendenz zur Erholung zeigte, wurden weitere Therapieoptionen unter Einbeziehung der Kollegen der Herzchirurgie diskutiert. Weil angesichts der bestehenden Adipositas per magna sowie des bis zur Aufnahme aktiv betriebenen Nikotinabusus keine Möglichkeit einer Akutlistung zur Herztransplantation bestand, wurde ein Assist-Verfahren mittels linksventrikulären Unterstützungssystems (LVAD) sowie temporärer rechtsventrikulärer Unterstützung (vv-ECMO als funktioneller RVAD) angestrebt. Diese Implantation musste jedoch aufgrund im Rahmen einer Pneumonie steigender Infektionsparameter postponiert werden, sodass das laufende Therapieregime vorläufig fortgesetzt wurde.

Abb. 1:Aufnahme-EKG des Patienten mit Vorhofflimmern und einer Herzfrequenz um 150/min mit einem Rechtsschenkelblock.

In weiterer Folge zeigte der Patient jedoch unter Fortführung der Dobutamintherapie und stabiler Herzfrequenz eine langsame, aber stetige Besserung, sodass die ECMO-Therapie am 11. Tag nach Implantation beendet werden konnte. Ein Extubationsversuch einige Tage darauf verlief vorerst frustran. Nachdem der Patient im Rahmen von Agitation neuerlich tachykardes Vorhofflimmern bis 180/min entwickelte und sich zunehmend respiratorisch unter nicht invasiver Beatmung erschöpfte, musste nach wenigen Stunden eine Reintubation durchgeführt werden. Die Dobutamintherapie wurde aufgrund der Tachykardie bei akzeptablen Herzminutenvolumina zwischenzeitlich neuerlich durch Landiolol ersetzt.

Da in einer transösophagealen Echokardiografie einige Tage darauf der zuvor bestehende Thrombus im linken Atrium nicht mehr nachzuweisen war, konnte der Patient schließlich erfolgreich elektrisch kardiovertiert sowie in weiterer Folge auch einer Pulmonalvenenisolation zugeführt werden. Unter danach stabil bestehendem Sinusrhythmus verbesserte sich der Zustand des Patienten stetig, sodass er schließlich nach einigen Tagen weiterer intensivmedizinischer Observanz auf die kardiologische Intermediate-Care-Station rücktransferiert werden konnte.

Dort konnte neben Remobilisierungsmaßnahmen auch eine weitere Dosistitration der medikamentösen Herzinsuffizienztherapie durchgeführt werden. Vor Entlassung zeigten sich bei normofrequentem Sinusrhythmus die Pumpfunktion des linken Ventrikels grenzwertig reduziert sowie die rechtsventrikuläre Funktion gänzlich erholt, das proBNP lag bei knapp 500pg/ml.

Literatur:

1 Domanovits H et al.: Landiolol: pharmacology and its use for rate control in atrial fibrillation in an emergency setting. Eur Heart J Suppl 2018; 20 (Supplement A), A1–A3 2 Krumpl G et al.: Bolus application of landiolol and esmolol: comparison of the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles in a healthy caucasian group. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73: 417-28 3 Ikeshita K et al.: Landiolol has a less potent negative inotropic effect than esmolol in isolated rabbit hearts. J Anesth 2008; 22: 361-6

Autor:

Dr. Clemens Gangl

Klinische Abteilung für Kardiologie

Universitätsklinik für Innere Medizin II

Medizinische Universität Wien

E-Mail: clemens.gangl@meduniwien.ac.at

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...