Herpes zoster: neuer Impfstoff nun verfügbar

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Herpes zoster mit seinen möglichen Komplikationen stellt ein nicht unbeträchtliches Gesundheitsproblem vor allem bei älteren Menschen dar. Neuerdings steht jedoch ein wirksamer und sicherer Totimpfstoff zur Verfügung, wie Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Infektiologe an der MedUni Wien, in einem Vortrag erläuterte.

Keypoints

-

10–20% der Varizellenpatienten entwickeln irgendwann einen Herpes zoster (HZ).

-

Ca. 50% der Zosterpatienten sind älter als 65 Jahre.

-

15–30% der Zosterpatienten entwickeln eine postherpetische Neuralgie.

-

Der Lebendimpfstoff gegen HZ wird nicht mehr empfohlen.

-

Es ist nun ein Totimpfstoff erhältlich, der hochwirksam und gut verträglich ist und dessen Wirkung lang anhält.

-

Immunsuppression ist keine Kontraindikation gegen den Totimpfstoff.

-

Dieser ist kosteneffektiv für das Gesundheitssystem.

-

Voruntersuchungen vor Verabreichung des Totimpfstoffs sind nicht erforderlich.

Der Herpes zoster (HZ) wird durch das Varicella-zoster-Virus (VZV) hervorgerufen. Nach primärer Infektion durch das VZV kommt es zu Varizellen oder Windpocken (im Englischen„chicken pox“). Danach wird das Virus jedoch nicht eliminiert, sondern geht in den Neuronen der Spinalganglien in einen latenten Zustand über. Durch eine Abnahme der Kontrolle durch das Immunsystem kann es zu einer Reaktivierung, d.h. einer neuerlichen Virusreplikation, kommen, dem Herpes zoster (Gürtelrose oder englisch „shingles“). Dieser manifestiert sich als vesikuläres Exanthem, wobei die stecknadel- bis reiskorngroßen, wasserklaren Bläschen auf erythematösem Grund meistens in Gruppen stehen, und tritt in der Regel in jenen Segmenten auf, deren Spinalganglien mit VZV infiziert sind (häufig sind dies die Dermatome zwischen Th3 und L3).1

Betroffen sind meist ältere Patienten, von denen ca. 15% als Komplikation des HZ eine – häufig sehr schmerzhafte – postherpetische Neuralgie (PHN) entwickeln. Aber auch andere akute Komplikationen des HZ (auch ohne die typischen Hautmanifestationen) sind möglich. Dazu gehören Meningoenzephalitis, Myelitis, Paresen von kranialen Nerven, Vaskulopathien, gastrointestinale Ulzera, Pankreatitis und Hepatitis.1

Zu beachten ist, dass nicht nur Windpocken, sondern auch HZ-Läsionen ansteckend sind. Kommt eine VZV-seronegative Person in Berührung mit Zoster-Läsionen, so kann sie Windpocken entwickeln.2

Epidemiologie

„Ca. 10 bis 20% der Bevölkerung erkranken einmal an Herpes zoster, bei den 85-Jährigen sind es bis zu 50%“, erklärte Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Universitätsklinik für Urologie, Medizinische Universität Wien. Die zunehmende Häufigkeit im höheren Lebensalter erklärt sich durch die Abnahme vor allem der zellmediierten Immunität. Die PHN tritt bei 47% der unbehandelten Patienten über 60 Jahre und bei 73% der unbehandelten Patienten über 73 Jahre auf. Die Schmerzdauer kann mehr als ein Jahr betragen. Dies ist bei 4% der unter20-Jährigen, aber schon bei 22% der Patienten über 55 und bei 48% der Patienten über 70 Jahre der Fall.3,4

Nach einem HZ-Erstereignis kann es zu einem Rezidiv kommen. Die durchschnittliche Zeit zwischen Zoster-Erstereignis und -Rezidiv beträgt in der Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jahren zwei Jahre, ab 55 Jahren drei Jahre. Die Rezidivinzidenz liegt bei 11,05/1000 Personenjahre, wobei die Risikofaktoren für eine höhere Inzidenz weibliches Geschlecht, geringeres Lebensalter und Immunsuppression sind.5

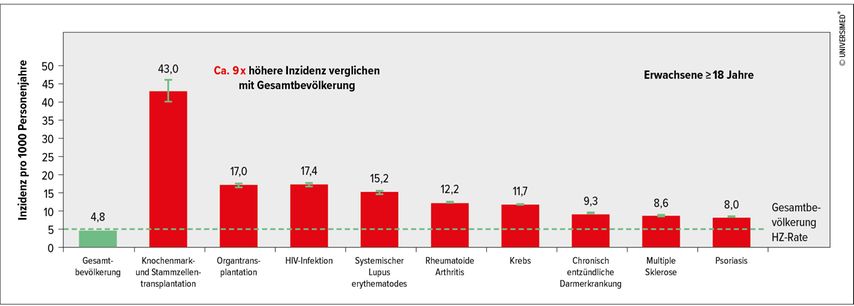

Bei einer Reihe von Erkrankungen, die mit Alterationen des Immunsystems einhergehen, ist das Risiko für das Auftreten eines HZ und damit einer konsekutiven PHN stark erhöht; dies ist insbesondere bei Knochenmarkstransplantation der Fall, aber auch nach Transplantation solider Organe, bei HIV-Infektion, Krebs und diversen Autoimmunerkrankungen (Abb. 1).6 Aber auch Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, COPD, Asthma bronchiale und Diabetes mellitus zeigen ein – zumindest leicht – erhöhtes HZ-Risiko.7 Erhöhte HZ-Raten wurden auch unterTherapie mit JAK-Inhibitoren gefunden, wobei die Inzidenz in Asien höher war als in westlichen Ländern.8

Abb. 1: Herpes-zoster(HZ)-Risiko bei gestörter Immunfunktion (modifiziert nach Chen SY et al. 2014)6

Therapiemöglichkeiten

Die Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung eines HZ haben sich in den letzten Jahren nicht geändert. Aciclovir kann als einzige Substanz oral oder intravenös verabreicht werden. Weitere orale Medikamente sind Brivudin, Famciclovir und Valaciclovir. Die meisten dieser Substanzen benötigen eine Dosisanpassung bei eingeschränkter Nierenfunktion. Brivudin ist kontraindiziert bei Patienten unter Therapie mit 5-Fluorouracil oder 5-Fluoropyrimidin.9

„Aciclovir ist auch in der Schwangerschaft zugelassen“, fuhr Thalhammer fort. „Wahrscheinlich ist auch Valaciclovir für Schwangere unbedenklich, aber dazu fehlen uns die Daten.“

Eine relativ rezente Studie zeigt, dass bei besonders hohem Risiko, etwa bei Knochenmarkstransplantationen, eine Prophylaxe mit Aciclovir möglich und wirksam ist.10

Impfstoffe

Es gibt zwei Impfstoffe gegen Herpes zoster, einen Lebendimpfstoff (Zostavax®) sowie einen Totimpfstoff (Shingrix®). Der Lebendimpfstoff wird im österreichischen Impfplan nicht mehr empfohlen, einerseits, weil er nach wenigen Jahren an Wirksamkeit verliert, andererseits, weil er bei Immunsuppression nicht verwendet werden kann.11 „Der rekombinante Totimpfstoff, der auch neue Adjuvanzien enthält und deshalb hervorragend wirkt, ist nun endlich auch in Österreich lieferbar“, berichtete der Infektionsexperte.

Betrachtet man den Lebendimpfstoff, so zeigte dieser eine knapp über 50%ige Reduktion des HZ-Auftretens und eine 67%ige Reduktion der PHN.12 „Das war damals nicht schlecht, ist aber im Vergleich mit dem Totimpfstoff als schwache Wirksamkeit zu bezeichnen“, betonte Thalhammer.

Der Totimpfstoff ist eine rekombinante Subunit-Vakzine und wird ab dem 50. Lebensjahr verabreicht. Gegeben werden zwei subkutane Dosen im Abstand von 60 Tagen – bei immunsupprimierten Patienten kann auch häufiger geimpft werden. Die Effektivität liegt in der Gruppe ab 50 Jahren bei 97,2%.13 „Die gute Effektivität des Totimpfstoffs über alle betroffenen Altersgruppen hat mit dem neuartigen Adjuvantierungssystem zu tun und führt zu einer Wirksamkeit von über 90% auch bei Patienten jenseits des 70. Lebensjahrs“, so der Infektiologe.

Rezent publizierte Daten zeigen, dass die Wirksamkeit des Totimpfstoffs auch über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren weitgehend erhalten bleibt.14, 15 Insgesamt zeigte sich unter dem Totimpfstoff ein Sicherheitsprofil auf Placeboniveau.16 Zwar traten einzelne Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen oder Myalgien unter der Vakzine häufiger auf als unter Placebo.13, 17 „Das ist aber im Sinne der Reaktogenität eigentlich positiv zu bewerten“, erklärte Thalhammer. Die erste und zweite Verabreichung des Impfstoffs unterschieden sich hinsichtlich der Nebenwirkungen nicht voneinander.18

„Eine Nachimpfung mit dem Totimpfstoff ist bei Patienten, die bereits die Lebendimpfung erhalten haben, grundsätzlich möglich und gut wirksam“, fuhr der Experte fort. „Auch bei Patienten mit Immunsuppression unterschiedlicher Genese erwies sich der Totimpfstoff als sicher und wirksam“, betonte Thalhammer. Dies wurde auch bei Patienten nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation gezeigt.19

Quelle:

„Herpes-zoster-Impfung – endlich auch in Österreich erhältlich“, Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Universitätsklinik für Urologie, Medizinische Universität Wien, im Rahmen des „Giftigen Live-Streams“: „Impfen ab dem 50. Lebensjahr – zu oft vergessen?“ vom 28. September 2021. Die Aufzeichnung kann unter infektiologie.co.at unter „Mediathek“ abgerufen werden.

Literatur:

1 Gershon AA et al.: Nat Rev Dis Primers 2015; 1: 15016 2 Kimberlin DW, Whitley RJ: N Engl J Med 2007; 356(13): 1338-43 3 Douglas MW et al.: Drug Saf 2004; 27(15): 1217-33 4 Robinson DM und Perry CM: Drugs Aging 2006; 23(6): 525-31; discussion 532-23 5 Qian J et al.: J Am Acad Dermatol 2021; 85(3): 611-8 6 Chen SY et al.: Infection 2014; 42(2): 325-34 7 Robert-Koch-Institut (RKI): Epidemiologisches Bulletin 2018; 50 8 Winthrop KL et al.: Arthritis Rheumatol 2014; 66(10): 2675-84 9 Kunstfeld R: Österreichische Ärztezeitung 2017; 9: 26-32 10 Wada-Shimosato Y et al.: Transpl Infect Dis 2019; 21(3): e13061 11 BMSGPK: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan-%C3%96sterreich.html ; zuletzt aufgerufen am 14.11.2021 12 Oxman MN et al.: N Engl J Med 2005; 352(22): 2271-84 13 Lal H et al.: N Engl J Med 2015; 372(22): 2087-96 14 Boutry C et al.: Clin Infect Dis 2021; E-Pub: 20.7.2021 15 Hastie A et al.: J Infect Dis 2020 16 López-Fauqued M et al.: Vaccine 2019; 37(18): 2482-93 17 Cunningham AL et al.: N Engl J Med 2016; 375(11): 1019-32 18 Colindres R et al.: Hum Vaccin Immunother 2020; 16(11): 2628-33 19 Baumrin E et al.: Blood Adv 2021; 5(6): 1585-93

Das könnte Sie auch interessieren:

Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co

Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...

Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen

In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...

Infektionen in Krankenhäusern in Deutschland

Welche Infektionen führen häufig zu Hospitalisierungen und wie viel kostet die stationäre Behandlung von Infektionskrankheiten? Eine deutsche Expert:innengruppe versuchte, diese Fragen ...