Chemsex: eine multifaktorielle Herausforderung

Autorin:

Mag. Birgit Leichsenring

Biomed. Wissenschaftskommunikation Schwerpunkt HIV

Wiener Chemsex Netzwerk

E-Mail: mail@birgitleichsenring.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Konsum psychoaktiver Substanzen im sexuellen Kontext, insbesondere von Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), nimmt Beobachtungen zufolge seit einigen Jahren zu. Auch in Österreich ist dieser Trend zu verzeichnen. Da dieser sogenannte „Chemsex“ mit einem erhöhten Infektionsrisiko für HIV und virale Hepatitiden assoziiert ist bzw. sich die Patient*innengruppen überschneiden, erhält das Thema zunehmend auf medizinischen HIV-Konferenzen Raum, so auch auf dem Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress (DÖAK), welcher Ende März 2021 online stattfand.

Keypoints

-

Chemsex bezeichnet den Konsum chemischer Substanzen beim Sex unter Männern.

-

Hintergründe und Dynamik des Trends sind multifaktoriell und komplex.

-

Information und Sensibilisierung in unterschiedlichen Gesundheitsbereichen ist essentiell.

-

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein Schlüssel zur optimalen Unterstützung.

Einblick in die Thematik

Grundsätzlich beschreibt der Begriff „Chemsex“ sexuelle Handlungen unter Einfluss chemischer Substanzen. Es gibt keine einheitliche Definition, im Regelfall ist jedoch der Konsum von vier Substanzen beim Sex zwischen Männern gemeint.

Aufgrund der multifaktoriellen Zusammensetzung des Themas, inklusive einer großen Bandbreite an physischen und psychischen Gesundheitsaspekten, stellt Chemsex eine große Herausforderung für Gesundheitsanbieter*innen in unterschiedlichsten Fachrichtungen dar. Für einen Einblick in die Thematik werden hier einige Aspekte in Kürze dargestellt.

Substanzen, Konsumformen, Setting

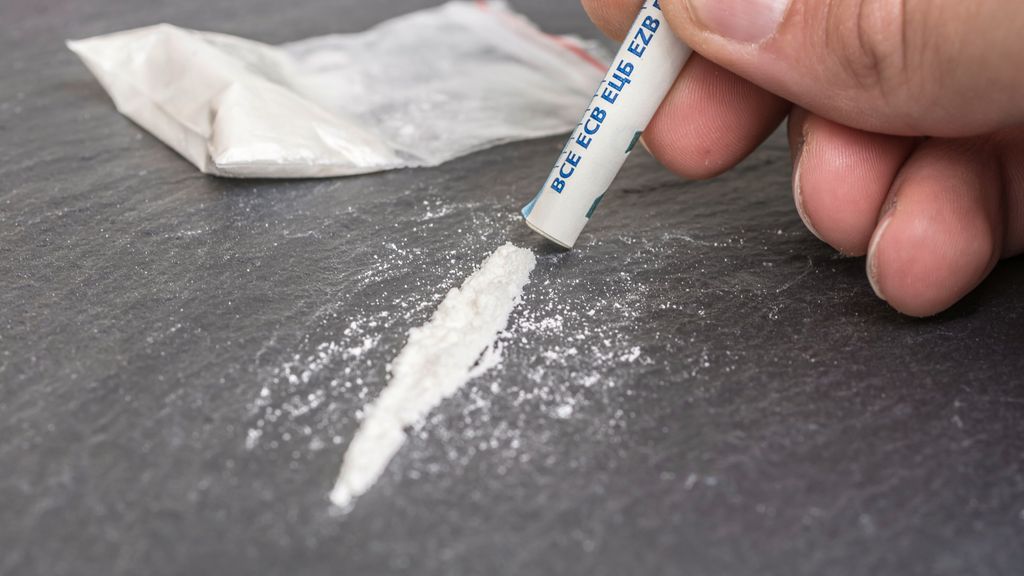

Beim Konsumim Vordergrund stehtzumeist der Wunsch nach gesteigerter sexueller Enthemmtheit, Intensität und Leistung.Als sogenannte „Chems“ werden daher hauptsächlich folgende Substanzen eingesetzt:

-

GHB/GBL (auch Liquid Ecstasy oder K.o-Tropfen)

-

Mephedron (auch Meph oder Badesalz)

-

Methamphetamin (auch Crystal Meth)

-

Ketamin

Diese Substanzen haben vielfältige Effekte: Sie steigern den Energielevel und verdrängen Schlaf-, Hunger- oder Durstbedürfnis. Sie heben die Stimmung und das Selbstbewusstsein und sind sozial öffnend. Chems intensivieren die Wahrnehmung, machen hemmungsloser und risikobereiter, während das Schmerzempfinden sinkt. Je nach Substanz werden unterschiedliche Konsumformen angewendet. Als Pulver werden Chems gesnifft oder verdampft und inhaliert. In flüssiger (bzw. gelöster) Form werden sie geschluckt, anal appliziert oder intravenös injiziert. Für den intravenösen Konsum hat sich in der MSM-Szene der Begriff „slamming“ etabliert. Dieser eigene Terminus zeigt die Distanzierung von anderen intravenös drogenkonsumierenden Personen (z.B. Opiatabhängigen) auf. Eine Situation, die sich vor allem in der Prävention als schwierig erweist, da Chemsex in manchen Gruppen nicht mit Drogenabusus, sondern mit dem dort häufig gelebten Lifestyle konnotiert ist.

Ein weiteres Charakteristikum ist das Setting. Sogenannte „Chemsex-Partys“ werden über Dating-Apps organisiert und finden im privaten Rahmenstatt, teils über mehrere Tage. Aber auch z.B. der Konsum von Einzelpersonen in Zusammenhang mit Masturbation und Pornografie über lange Zeiträume ist als eine Form von Chemsex zu sehen.

Risiken durch Substanzen und Konsum

Die Kombination aus entaktogener, enthemmender und analgetischer Wirkung im sexuellen Kontext führt in der Regel zu härterem und längerem Sex –oft mit mehr Personen – als im nüchternen Zustand. Das erhöht das Risiko für sexuell übertragbare Erkrankungen, verstärkt durch möglichen Blutkontakt bei sexuellen Handlungen mit Verletzungspotenzial. Abseits der Infektionsgefahr kann es hier neben Verletzungen wiez.B. Analfissuren in seltenen Fällen bis zum lebensbedrohlichen Darmriss kommen.

Parallel dazu sind gemeinsam verwendete Nadeln oder Sniff-Röhrchen eine Transmissionsquelle für HIV und HBV/HCV. Nicht selten entstehen durch die Substanz selbst, unsachgemäße Injektion oder unsterile Nadeln Phlegmonen, Abszesse und teils Nekrosen. Eine resultierende Venenvernarbung kann ein langfristiges und Chemsex-unabhängiges Problem darstellen.

Ein weiteres Gefahrenpotenzial bergen Überdosierungen und Wechselwirkungen bei Mischkonsum. Chems können hier zu kardiovaskulären Ereignissen und/oder Atemlähmungen führen, ggf. mit Bewusstseinsverlust. Auch tödliche Verläufe müssen registriert werden.

Als psychoaktive Substanz können Chems auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Es können z.B. Ängste, Wahnvorstellungen oder seltener Halluzinationen auftreten. Die Auswirkungen können individuell von Panikgefühlen über depressive Episoden bis hin zu Psychosen reichen.

Chems können zudem in eine Sucht mit den entsprechenden Langzeitauswirkungen und Unterstützungsbedarf auf allen Ebenen führen. Hier spielt, neben grundlegenden Abhängigkeitsfaktoren, die enge Verknüpfung von Konsum und Sexualität eine entscheidende Rolle. Die nachhaltige Trennung dieser beiden Komponenten und der Weg zu einer Chems-freien, positiv erlebten Sexualität gestaltet sich für Betroffene oft äußerst schwierig.

Komplexe Dynamiken erfordern interdisziplinäre Ansätze

Hintergründe für das Phänomen „Chemsex“ finden sich nicht allein im individuellen Wunsch nach sexueller Enthemmtheit. Die Zusammenhänge und Dynamiken sind komplex und durch die Kombination vieler Faktoren geprägt.

Themenkomplexe, die neben dem Bereich Sucht und Drogenkonsum involviert sein können, betreffen z.B. Aspekte von Diskriminierung und gesellschaftlichem Druck außerhalb und innerhalb der MSM-Szene, internalisierte Homonegativität, Inkongruenz zwischen vermeintlichen (sexuellen) Rollenbildern und Realität, Umgang mit Beziehung, Sexualität und Promiskuität, sexuelle Gesundheit, HIV und Hepatitis, sexuelle Gewalt unter Männern, Sex als Tauschgeschäft und vieles mehr. In dieser multifaktoriellen Gesamtheit istdas Thema kaum in Gesundheitsangeboten abgebildet, da diese zumeist inhaltlichen und zielgruppenspezifischen Ausrichtungen unterliegen.

Aktuelles Projekt auf dem DÖAK 2021 präsentiert

Auf dem DÖAK 2021 wurden auch Wiener Projekte zum Thema „Chemsex“ präsentiert. Bereits 2018 entstand erstmals in Österreich ein Netzwerk, um unterschiedlichste Gesundheitsanbieter*innen zu verknüpfen. Seither entstehen zunehmend interdisziplinäre Kooperationen, auch in der Betreuung einzelner Personen. Aus aktiver Netzwerkarbeit entstand Österreichs erstes Online-Orientierungstool www.chemsex.at .

Auf einer einfach strukturierten Homepage finden sich Anlaufstellen in Wien, die sich professionell mit dem Thema auseinandersetzen. Chems-User, Interessierte und Gesundheitsanbieter*innen finden hier Ansprechpersonen und Kolleg*innen.

Umfrage zeigt Bedarf auf

Eine erste Evaluation erfolgte im Februar 2021 mittels kurzer Online-Umfrage, an der 154 MSM und 59 Gesundheitsanbieter*innen teilnahmen.

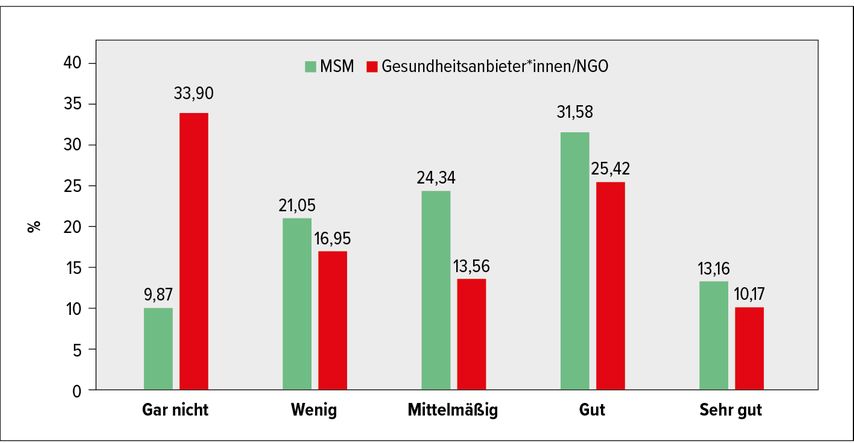

Knapp 45% der MSM fühlten sich entweder sehr gut (13,2%) oder gut (31,6%) informiert. Von den befragten Gesundheitsanbieter*innen fühlten sich über 50% gar nicht (33,9%) oder nur wenig (16,9%) informiert (Abb. 1).

In der Gruppe der MSM wurde als Informationsquelle an erster Stelle der Freundeskreis angegeben(39,5%), gefolgt vom Internet (30,6%). Dies kann ein Hinweis auf die große Hemmschwelle sein, das Thema mit Professionist*innen zu besprechen, bzw. darauf, dass hier bislang keine passende Ansprechperson verfügbar war.

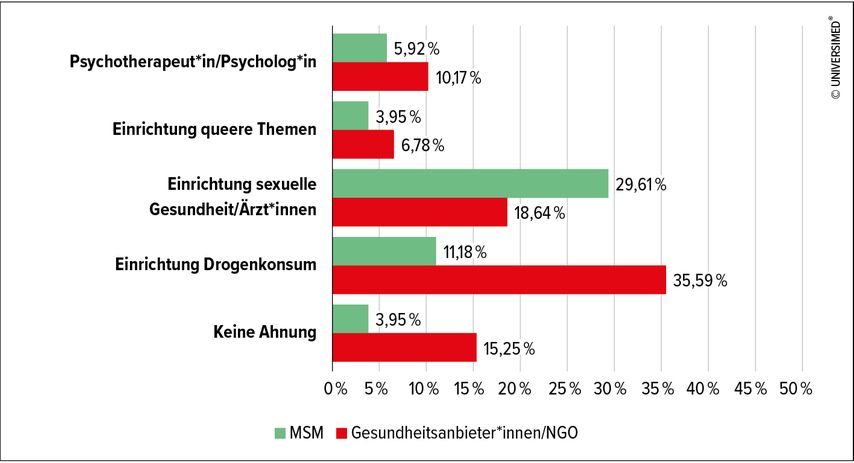

Obwohl die Aussagekraft der Umfrage Limitierungen unterliegt, zeigt z.B. die Frage nach der Fachrichtung für Beratungsangebote ein interessantes Bild. Von den teilnehmenden MSM würden sich 29,6% an Ärzt*innen und Einrichtungen zu sexueller Gesundheit wenden und 11,2% an Suchteinrichtungen. Gesundheitsanbieter*innen hingegen würden am häufigsten (35,6%) an Kolleg*innen aus der Drogenberatung verweisen (Abb. 2). Hier scheint eine unterschiedliche Wahrnehmung zu bestehen, die ggf. eine adäquate Unterstützung erschweren kann.

Abb. 2: Befragung: Wo erwarten MSM professionelle Unterstützung bzw. wohin überweisen Gesundheitsanbieter*innen, wenn sie selbst keine spezifische Beratung anbieten?

Insgesamt erhielt die Homepage in der Umfrage positives Feedback: Bei den MSM stimmten 16,6% sehr und 62,2% eher, bei den Gesundheitsanbieter*innen stimmten 48,2% sehr und 46,4% eher zu, dass diese Orientierung hilfreich ist. Das Projekt ist somit eine Basis für die weitere nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema in Österreich.

Fazit

Es scheint, als liege das Thema Chemsex auch in Wien nach wie vor in einem steigenden Trend. Es ist zu vermuten, dass die Maßnahmen im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie die Dynamik zum Teil beschleunigen. Interdisziplinäre Ansätze, Information und Sensibilisierung im Gesundheitsbereich gegenüber MSM mit einer Chemsex-Problematik sind demnach von großer Bedeutung.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Diskriminierung von Menschen mit HIV in Deutschland und Österreich

Leider müssen Menschen, die mit HIV leben, auch im Jahr 2025 noch mit Schlechterbehandlung und Ablehnung leben – überwiegend in Hinblick auf Leistungen im Gesundheitsbereich. Die ...

Update EACS-Guidelines

Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal der KongressHIV Drug Therapy Glasgow, kurz HIVGlasgow, statt. Eines der Highlights des Kongresses war die Vorstellung ...

Best of CROI 2025

Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...