Hörgeräteversorgung und Qualitätssicherung

Autorin:

Prof. Dr. Annette Limberger

Studiengang Audiologie und Hörakustik

Hochschule Aalen

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie

SLK-Kliniken Heilbronn

E-Mail: annette.limberger@hs-aalen.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Indikationen für eine Hörgeräteversorgung zulasten der Sozialversicherungsträger in Österreich decken sich mit denen in Deutschland. Dieser Bericht erklärt, wie eine gute Hörgeräteanpassung durchgeführt wird. In erster Linie soll er auch dazu befähigen, die Qualität der Anpassung durch Verifikationsmessungen und Validierung zu beurteilen, da das Sprachverstehen von Einsilbern nicht das Maß aller Dinge ist.

Keypoints

-

Am Anfang steht eine sorgfältige Diagnostik.

-

Die Bedarfsanalyse ist ein wichtiger Teil der Versorgung.

-

Immer eine individuelle Otoplastik mit eher kleiner Zusatzbohrung verwenden.

-

Zur Qualitätssicherung gehören die Verifikation und die Validierung.

Indikation

Eine gute Hörsystemversorgung ist die Grundlage für eine verbesserte Kommunikation und daher Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Im Folgenden werden die Hörgeräteversorgung und deren Überprüfung im Sinne einer Qualitätssicherung dargestellt. Die Begriffe Hörgerät und Hörsystem werden im Rahmen dieses Textes z.T. synonym verwendet, wobei der Begriff Hörgerät eher nur das Gerät als solches meint, mit dem Begriff Hörsystem wird das Hörgerät mit entsprechender Otoplastik und ggf. weiterem Zubehör bezeichnet.

Eine beidohrige Hörsystemversorgung zulasten der Sozialversicherung ist dann indiziert, wenn der tonaudiometrische Hörverlust auf der besseren Seite in einer der Frequenzen zwischen 500 und 6000Hz 30dBHL oder mehr beträgt und die Sprachverständlichkeit unter Verwendung des Freiburger Einsilbertests bei 65dBSPL nicht mehr als 80% beträgt.1Bei einseitiger Schwerhörigkeit muss der Hörverlust bei 2000Hz oder bei mindestens zwei Prüffrequenzen zwischen 500 und 6000Hz 30dBHL betragen und die Verständlichkeit für Einsilber bei sprachaudiometrischer Überprüfung mit Kopfhörern mit 65dB Sprachschallpegel sollte nicht größer sein als 80%.1

Auswahl des Hörsystems

Vor der Empfehlung für ein bestimmtes Hörsystem sollten eine ausführliche Bedarfsanamnese und -analyse durchgeführt werden. Dies beinhaltet, zu erfragen, in welchen Hörsituationen Probleme auftreten und wie sich diese äußern. Dies ist besonders hilfreich und wichtig bei Menschen, die noch berufstätig sind, hier gilt es zu erfahren, ob sie häufig wechselnde Hörumgebungen haben, es Störgeräusche gibt oder es sich um einen Lärmarbeitsplatz handelt u.a.m.

Hörsystem

Bei der Auswahl des Hörsystems sind aus audiologischer Sicht vor allem die akustische Ankopplung und Überlegungen zu den Eigenschaften des Hörsystems wichtig. Die Bauart des Hörsystems ist eng verknüpft mit der akustischen Ankopplung. Die Empfehlung für oder gegen eine Bauart richtet sich vor allem nach anatomischen und audiologischen Gegebenheiten. So können Hinter-dem-Ohr(HdO)-Geräte mit einer klassischen Otoplastik prinzipiell für jede Art der Schwerhörigkeit oder Anatomie verwendet werden. Sowohl bei Receiver-in-the-ear(RITE)-Geräten, auch Ex-Hörer-Geräte genannt, als auch bei Im-Ohr-Hörgeräten (IO) ist ein ausreichendes Platzangebot im Gehörgang nötig, um den kleinen Lautsprecher (Hörer) im Gehörgang mit einer individuellen Otoplastik unterzubringen. Je kleiner die Geräte oder Hörer sind, desto geringer ist die Verstärkung, d.h., diese sind nur bis zu einem gewissen, eher geringen Grad der Schwerhörigkeit verwendbar.

Otoplastik und Zusatzbohrung

Die Auswahl der Otoplastik richtet sich nach audiologischen und medizinischen Gegebenheiten. Häufig werden Polymethylmethacrylat(Acryl)-Otoplastiken verwendet, bei Kindern oder hochgradigen Hörverlusten wird häufig Silikon gewählt und bei Allergien oder Unverträglichkeiten kommen z.B. Polyurethan (ThermoTec) oder ein Lichtpolymerisat infrage.

Wichtig ist in jedem Fall, eine individuelle Otoplastik auszuwählen, da nur damit ein sicherer, immer gleicher Sitz im Gehörgang gewährleistet werden kann. Bei vorgefertigten Otoplastiken (sog. Domes oder Schirmchen) kann nicht sichergestellt werden, dass der Sitz und damit die anliegende Verstärkung immer optimal sind.

Die Größe der Zusatzbohrung (Vent) ist vor allem auch hinsichtlich des möglichen Direktschalls auszuwählen. Je größer die Zusatzbohrung gewählt wird, um so mehr Direktschall kann auch ins Ohr gelangen, der dann z.B. die Ursache sein kann, warum eine Störgeräuschreduktion oder ein Richtmikrofon nicht richtig arbeiten kann. Das Ausmaß der Wirkung auf den Frequenzgang ist abhängig von Länge und Durchmesser des Vents, der sog. akustischen Masse (Ma) in Henry (nach Beranek).2 Das Credo sollte daher lauten: so geschlossen wie möglich, so offen wie nötig.

Die Features eines Hörsystems richten sich nach den Höranforderungen. Zu den Mindestanforderungen bei Hörgeräten zulasten der Sozialversicherung gehören Mehrkanaligkeit, volldigitale Geräte, Otoplastik aus Acryl oder gleichwertigem Kunststoff. Darüber hinaus können Automatiken, beidohrige Verarbeitung des Signals, Windgeräuschreduktion etc. gewählt werden. Über eine Bluetooth-Ankopplung sind auch App-Anbindungen möglich. In Zukunft werden auch selbstlernende Hörsysteme eine größere Bedeutung erlangen.

Die Anpassung der Hörsysteme

Für eine erste Einstellung der Hörsysteme bieten alle Hersteller eine eigene Fitting-Software. In diese Software sollten, neben den persönlichen Daten, die Daten zum Hörverlust, aber vor allem auch zur akustischen Ankopplung eingegeben werden. Dadurch kann die Software näherungsweise die Einstellung der Hörsysteme berechnen und simulieren. Zur Einstellung selbst wird eine Anpassformel ausgewählt, entweder die herstellereigene Formel oder eine der generischen Formeln wie z.B. NAL-NL1 oder 2 bzw. DSL v 5.0.4,5

Die herstellereigenen Anpassalgorithmen sind meist eine Mischung aus den beiden genannten Formeln, wobei die Verstärkung, insbesondere für leise Eingangspegel, zu Beginn der Anpassung häufig stark reduziert ist, um zunächst eine große Akzeptanz der Hörsysteme zu erreichen. Über die Zeit sollte die Verstärkung jedoch an den Hörverlust angepasst werden im Sinne einer Akklimatisierung. Mithilfe der vorhandenen Formeln kann das Hörsystem zunächst annähernd gut eingestellt werden. So kann schnell auch eine vergleichende Anpassung mit verschiedenen Hörsystemen und Technikstufen durchgeführt werden.

Qualitätssicherung mittels Verifikation und Validierung

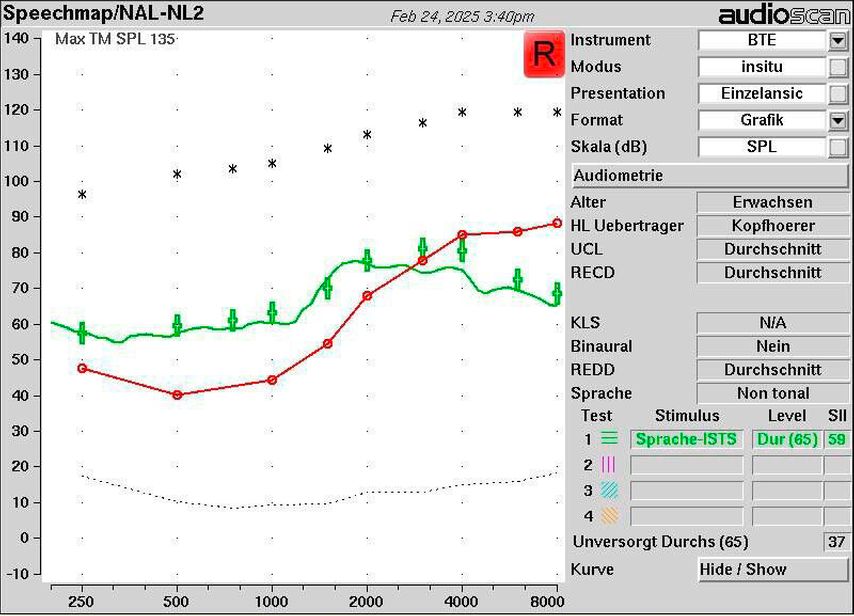

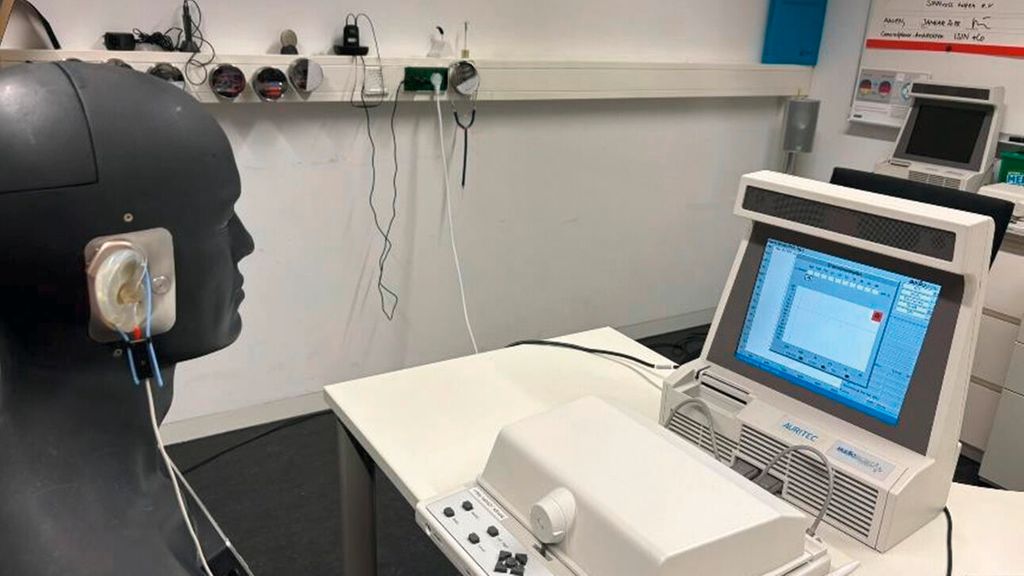

Für die Qualitätssicherung ist eine sog. In-situ-Messung (Verifikationsmessung) notwendig. Dabei wird mithilfe eines Sondenschlauches gemessen, welche Verstärkung in Relation zum Hörverlust vor dem Trommelfell wirksam ist (Abb.1).6 Diese Werte werden z.B. mit den Zielwerten der o.g. Anpassformeln verglichen, die notwendige Verstärkung wird verifiziert (Abb.2). Unterbleibt diese Messung, kann praktisch nicht mit Sicherheit bestimmt werden, ob eine optimale Anpassung vorliegt.

Abb. 1:In-situ-Messung oder „real-ear measurement“ (REM). Die Testperson sitzt im geeigneten Abstand (meist ca. 40–60cm, siehe Herstellerangaben) vor dem Lautsprecher der Messanlage. In den äußeren Gehörgang wird ein Sondenschlauch bis ca. 5mm vor das Trommelfell eingeführt, der zuvor kalibriert wurde. Anschließend wird das Hörsystem im Ohr platziert, ohne den Sondenschlauchin seiner Lage zu verändern. Das Hörsystem wird eingeschaltet. Nun wird aus dem Lautsprecher das IST-Signal mit einem bestimmten Eingangspegel abgespielt, der Pegel wird am Referenzmikrofon abgeglichen, und im Gehörgang vor dem Trommelfell wird der Ausgangsschalldruckpegel gemessen

Abb. 2: SPL-o-gramm oder auch In-situ-Messung mit der Verifit (Fa. Audioscan, a Division of Etymotic Design Inc., Dorchester, Ontario, USA). Die Kurven von unten nach oben: gestrichelte Linie: Hörschwelle des Normalhörenden in dBSPL; Rot: Audiogramm für die rechte Seite in SPL-Darstellung; Grün: der Ausgangsschalldruckpegel (60. Perzentile) für mittlere (65dB) Eingangspegel des ISTS (Tabelle rechts); Kreuze grün: Zielkurve nach der Anpassformel NAL-NL2. Sternchen: die geschätzte Unbehaglichkeitsschwelle. Ebenfalls aufgeführt in der Tabelle rechts ist der SII („speech intelligibility index“). Versorgt wird, in diesem Beispiel, ein SII von 58 erreicht, unversorgt von 37. Ab einer Frequenz von etwa 3kHz liegt der gemessene Ausgangsschalldruckpegel unterhalb der Hörschwelle und kann damit nicht wahrgenommen werden

Die Validierungsmessungen sind Erfolgsmessungen mit den Hörgeräten im Vergleich zur unversorgten Situation. Diese können mit dem Freiburger Einsilbertest gemacht werden, Ziel ist es, mindestens das maximale Einsilberverstehen ohne Hörgeräte, nun bei 65dB im Freifeld zu erreichen. Im Störgeräusch (60dB) sollte dieser Wert nicht um mehr als 10% geringer liegen. Eine weitere Möglichkeit sind Satztests im Störgeräusch, wie z.B. der Oldenburger Satztest (OLSA) oder der Göttinger Satztest (GÖSA).7,8 Allen gemeinsam ist, dass die räumliche Anordnung eine große Rolle spielt, d.h., es sollte notiert werden, aus welcher Richtung das Nutz- bzw. das Störsignal kam. Weitere Validierungsmöglichkeiten sind z.B. die Lautheitsskalierung9 und Fragebogeninventare, wie z.B. das Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB)10 oder das International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA)11.

Fazit

Um eine Hörgeräteversorgung erfolgreich durchzuführen, sind eine gute Diagnostik, eine ausführliche Bedarfsanalyse, die Verifikation der Einstellung sowie zur Überprüfung des Hörerfolgs Validierungsmaßnahmen, die auch immer eine subjektive Zufriedenheitsanalyse beinhalten sollten, unbedingt notwendig.

Literatur:

1Österreichische Gesundheitskasse (Juni 2023): Aktuelle Informationen zum Thema Hörgeräteversorgung. 2023. https://www.arztnoe.at/fileadmin/Data/Documents/pdfs/Tarife/RS_Hoergeraeteversorgung_AErzte-Info_Allgemein_Juni2023_v1_einseitig.pdf ; zuletzt aufgerufen am 11.7.20252 Dillon H: Hearing Aids. 2. Auflage. Sydney: Boomerang Press, 2012 3 Byrne D et al.: NAL-NL1 procedure for fitting nonlinear hearing aids: characteristics and comparisons with other procedures. J Am Acad Audiol 2001; 12(1): 37-51 4 Keidser G et al.: The NAL-NL2 prescription procedure. Audiol Res 2011; 1(1): e245 Scollie S et al.: The desired sensation level multistage input/output algorithm. Trends Amplif 2006; 9(4): 159-97 6 Zitelli L, Palmer C: Chapter 4: Introduction and getting ready for real-ear probe microphone measures. Semin Hear 2024; 45(2): 205-15 7 Wagener K et al.: Development and evaluation of a German sentence test I: Design of the Oldenburg sentence test. Z Audiol 1999; 38(1): 4-15 8 Kollmeier B, Wesselkamp M: Development and evaluation of a German sentence test for objective and subjective speech intelligibility assessment. J Acoust Soc Am 1997; 102 (4): 2412-21 9 Heller O: Hörfeldaudiometrie mit dem Verfahren der Kategorienunterteilung (KU). Psycholog. Beiträge 1985; 27: 478-93 10 Cox RM, Alexander GC: The abbreviated profile of hearing aid benefit. Ear Hear 1995; 16(2): 176-86 11 Cox RM, Alexander GC: The international outcome inventory for hearing aids (IOI-HA): psychometric properties of the English version. Int J Audiol 2002; 41 (1): 30-5

Das könnte Sie auch interessieren:

Morbus Menière – der Pathomechanismus des Hydrops

Schon im 19. Jahrhundert sah man einen Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus, verursacht von pathologischen Vorgängen im Innenohr. Knapp 80 Jahre später wurde der ...

Die Rolle der HNO in der interdisziplinären Post-Covid-19-Versorgung

Patienten mit einem Post-Covid-19-Syndrom weisen häufig eine Vielzahl an verschiedenen Symptomen auf, die jedoch bisher kaum an zentralen Anlaufstellen therapiert wurden. Gleichzeitig ...

Vermeidung von Infektionen bei der Septorhinoplastik

In einer Studie wurde die Inzidenz postoperativer Infektionen nach primärer sowie sekundärer endonasaler Septorhinoplastik untersucht, um mögliche präventive Faktoren zu identifizieren. ...