Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Autor:

Dr. Marcel Rowhani

Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie Wien

E-Mail: office@lungendoktor.at

Web: www.lungendoktor.at

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen“ zusammen und ordnet sie für die klinische Praxis in Österreich ein.

Keypoints

-

Inklusive Versorgung ist rechtlich geboten und klinisch wirksam.

-

Intersektionalität und „disability studies“ liefern praxistaugliche Werkzeuge für Planung, Kommunikation und Evaluation.

-

Auch die European Respiratory Society (ERS) entwickelt ein Bewusstsein für diese Themen, Evidenz aus Reviews und österreichische Daten belegen den Handlungsbedarf.

Ausgehend von einem Überblick über den rechtlichen Rahmen (Ärztegesetz, Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz; Patientencharta) werden sowohl zentrale Konzepte der „disability studies“ zusammengefasst als auch der Begriff der Intersektionalität beleuchtet. Auch die European Respiratory Society (ERS) befasst sich zunehmend mit intersektionaler Benachteiligung und ihren Folgen für Lungengesundheit und Versorgung: Aktuelle Übersichtsarbeiten verdeutlichen, dass Barrierefreiheit, Diversitätssensibilität und partizipative Verfahren keine „Add-ons“, sondern Merkmale klinischer Qualität sind.

Ausgangspunkte: von Rechten her denken

Die Disability-Rights-Bewegung (Behindertenrechtsbewegung, auf die weiter unten noch eingegangen wird) verschiebt den Fokus weg von Defiziten hin zu Rechten und Teilhabe. Patient:innenzentrierte Medizin ist aus dieser Perspektive nicht primär eine Frage individueller Empathie, sondern eine Frage der Rahmenbedingungen: Information muss verständlich sein, Entscheidungen müssen selbstbestimmt getroffen werden können, und Strukturen müssen Zugänge ermöglichen, statt sie zu erschweren. Patient:innenzentrierung gelingt nur, wenn Einrichtungen die materiellen, sprachlichen und sozialen Voraussetzungen dafür bereitstellen.

Rechtlicher Rahmen: mehr als ein „nice to have“

In Österreich ist dieser Anspruch rechtlich gut unterlegt. Die Patientencharta – als Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a Bundesverfassungsgesetz – fasst grundlegende Patient:innenrechte zusammen:

-

Achtung der Würde und Integrität,

-

Recht auf Selbstbestimmung einschließlich Zustimmung oder Ablehnung von Behandlungen und

-

Einbezug von Vertrauenspersonen sowie

-

einen umfassenden Informationsanspruch mit Einsicht in die Krankengeschichte.

Diese Patient:innenrechte bedeuten letztlich Pflichten auf Seite der behandelnden Personen. Diese sind in den Berufsgesetzen der Gesundheitsberufe verbindlich geregelt. Das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz konkretisiert dies, indem Träger von Krankenanstalten verpflichtet werden, Patient:innen über ihre Rechte zu informieren, Aufklärung zu Behandlungsmöglichkeiten und Risiken zu gewährleisten und eine aktive Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. Auf Wunsch sind medizinische Informationen „durch einen zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt verständlich und schonend zu vermitteln“. Das Ärztegesetz sieht Sorgfalts- und Dokumentationspflichten ohne Unterschied der Person vor.

Aus diesen Normen ergibt sich eine praktische Konsequenz: Auch wenn muttersprachliche Betreuung oder „leichte Sprache“ nicht explizit vorgeschrieben sind, besteht eine rechtliche Verpflichtung, Versorgung so zu gestalten, dass informierte Zustimmung tatsächlich möglich ist. Dazu kann etwa die strukturierte Einbindung von Video-Dolmetsch-Diensten und professionellen Übersetzungshilfen beitragen; der Einsatz von Vertrauenspersonen der Patient:innen oder mehrsprachiger Mitarbeiter:innen als Sprachvermittler:innen kann hilfreich sein, dennoch muss bestmöglich sichergestellt werden, dass tatsächlich inhaltsgetreu übersetzt wird. Mögliche Pitfalls bei Übersetzung durch Sprachvermittler:innen (Beziehungsdynamik, Interpretation, vermeintliche Schonung oder Höflichkeit) müssen im Auge behalten werden.

Ein kurzer Exkurs zur „leichten Sprache“ zeigt, dass sich mit einfachen Mitteln – kurze Sätze, klare Struktur, konsequente Visualisierung – Verständnisbarrieren deutlich senken lassen, ohne den fachlichen Gehalt zu mindern (siehe Zusammenfassung des vorliegenden Artikels in einfacher Sprache zur Veranschaulichung).

„Disability studies“: divergierende Vorstellungen zu Behinderung und deren Relevanz für die Klinik

„Disability studies“ verstehen Behinderung nicht primär als medizinische Abweichung von der Norm, sondern als Ergebnis historischer, kultureller und sozialer Prozesse.1 Vorstellungen zu und Umgang mit Behinderung sind durchaus wandelbar. Ein jüdisch-christlicher religiöser Deutungsrahmen verstand Behinderung etwa als göttliche Strafe oder als Zeichen besonderer Heiligkeit: Das medizinische Modell hingegen beschreibt Abweichungen von einer Norm und zielt auf Korrektur, Rehabilitation oder Versorgung. Das (modernere) gesellschaftliche Modell betont demgegenüber Rechte und stellt klar: Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert – etwa durch bauliche, kommunikative und organisatorische Barrieren oder Einstellung Behinderung gegenüber.

Zentraler Ausgangspunkt für „disability studies“ ist ein Perspektivenwechsel: Nicht die normative Mehrheit blickt auf Menschen mit Behinderung, sondern der Blickwinkel von Menschen mit Behinderung auf das Gesundheitssystem und unsere Umwelt wird eingenommen, um zu erkennen, wie Barrieren entstehen und beseitigt werden können. Das bedeutet, dass der Fokus auf strukturelle statt individueller Ursachen von Exklusion gerichtet wird. Rechtlich kommen hier die beschriebenen Schutzinstrumente zu tragen, während die Ebene der Ressourcen Wahlmöglichkeiten schafft.

Für Gesundheitseinrichtungen ist dieser Perspektivenwechsel handlungsleitend. Die Frage lautet nicht: „Warum schafft es die Patientin nicht zur Lungenfunktion?“, sondern: „Warum ist der Weg dorthin nicht barrierefrei beschildert oder ohne Schwellen passierbar?“ Solche Verschiebungen führen direkt zu Qualitätsverbesserungen. Zugleich laden „disability studies“ dazu ein, Machtverhältnisse und Normen zu reflektieren: Wer legt fest, was „normal“ ist? Nach diesem Verständnis sind Betroffene nicht Objekte, sondern Subjekte von Forschung und Qualitätsentwicklung – „nothing about us without us“. Partizipative Forschung und Kodesign mit Patient:innen wären daher zentrale Instrumente einer inklusiven Pneumologie.

Intersektionalität als Praxisinstrument

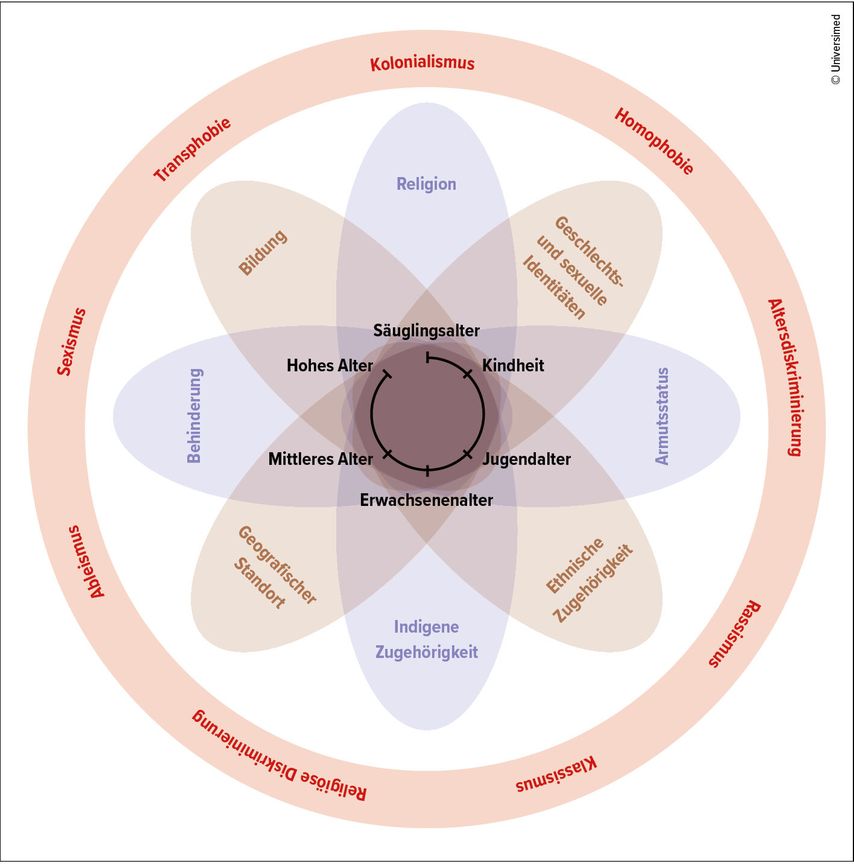

Der Begriff Intersektionalität stammt aus der Genderforschung und wurde 1989 von der US-amerikanischen Juristin und Bürgerrechtsaktivistin Kimberlé Crenshaw geprägt.Der Begriff verweist auf die Metapher der Straßenkreuzung (engl.: „intersection“): So wie ein Mensch im Straßenverkehr aus mehreren Richtungen gleichzeitig von anderen Fahrzeugen getroffen werden kann, können auch Rassismus, Sexismus, Klassismus, Sprachbarrieren undandere Diskriminierungsformen gleichzeitig zutreffen und eine eigene Form der Benachteiligung erzeugen, die durch die Betrachtung nur einer Achse unsichtbar bleibt (Abb.1). Anschaulich zeigt das der Fall „DeGraffenreid v. General Motors“ (1976): Arbeiterinnen of Color klagten, weil sie bei Einstellungen und Entlassungen benachteiligt wurden. GM wies darauf hin, dass das Unternehmen Männer of Color (in der Produktion) und „weiße“ Frauen (in Bürobereichen) beschäftige, also weder „rassistisch“ noch „sexistisch“ sei. Das Gericht verlangte eine getrennte Prüfung von Rasse oder Geschlecht und lehnte die Klage ab – genau dadurch blieb die spezifische Benachteiligung von Frauen of Color an der Schnittstelle beider Kategorien unberücksichtigt.

Abb. 1: Das Intersektionalitätsrad („The Intersectionality Wheel“; modifiziert nach Intersectionality resource guide and toolkit 2022)2

Übertragen auf die aktuelle Gesundheitsversorgung heißt das: Eine Frau mit COPD, Migrationsgeschichte, geringem Einkommen undeingeschränkten Deutschkenntnissen begegnet in jeder Versorgungsetappe anderen Hürden als ein gleichaltriger „autochthoner“ österreichischer Mann – selbst bei identischer Lungenfunktion. Intersektionalität macht diese überkreuzten Belastungen sichtbar und liefert damit einen praktischen Rahmen, Angebote, Kommunikation und Zugänge passgenau zu gestalten. Ein Verständnis von Intersektionalität kann damit zu einem hilfreichen Ansatz werden. Sie hilft, Kommunikationswege, Terminorganisation, Reha-Zugänge und Nachsorge patient:innen-orientiert zu gestalten. Handbücher wie der „Intersectionality Resource Guide“2 und einschlägige Quellen – etwa der Charité Berlin3 – geben hierfür Beispiele für Fortbildung und Orientierung.

Evidenzlage: Intersektionalität in der Interventionsforschung

Ein Scoping Review von Tinner, Holman, Ejegi-Memeh und Laverty4 beschreibt, wie Intersektionalität in Interventionsstudien des Gesundheitsbereichs in Hocheinkommensländern eingesetzt wird. Die Autor:innen identifizierten zwölf Studien bis Juni 2021, die intersektionale Ansätze erkennen ließen, und zeigen, dass Intersektionalität bislang überwiegend analytisch eingesetzt wird, also zur Deutung von Ergebnisunterschieden, jedoch selten als gestaltender Rahmen für Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Interventionen. Häufig betrachtet werden Geschlecht, Ethnizität und sozioökonomische Lage – Behinderung oder LGBTQIA-Zugehörigkeit treten seltener in den Blick. Die Schlussfolgerung lautet, intersektionale Ansätze früher im Interventionszyklus zu verankern – von der Kokonzeption über zielgruppenspezifische Anpassungen bis zur Auswertung.

ERS-Perspektive: Belastungs-limitation und Inaktivität bei COPD

Dass inklusiv gedachte Versorgung Outcome verbessert, illustriert ein aktueller BREATHE-Review von Tang und Kolle-g:innen.5 Er unterscheidet zwischen Belastungskapazität („can/can’t do“) und tatsächlich ausgeübter Aktivität („do/don’t do“), Sitzverhalten wird als eigenständiger Risikofaktor bewertet. Ein Quadrantenmodell aus Kapazität und Aktivität identifiziert Gruppen mit besonders hoher Krankheitslast, insbesondere die „Can’t do/don’t do“-Konstellation. Entscheidend ist das verflochtene Zusammenspiel biologischer, psychischer, sozialer und umweltbezogener Determinanten: Hyperinflation, Muskeldysfunktion und Komorbiditäten interagieren mit Angst, Depression, Armut, Geschlecht/Gender, Stigmatisierung, Sprache, Wohnumfeld, Sicherheit, Wetter und Infrastruktur. In der klinischen Praxis empfehlen sich daher eine systematische Erhebung von Kapazität (z.B. 6-Minuten-Gehtest; 6-MWT), Aktivität (Schrittzahl, Accelerometrie) und Sitzzeit, eine frühzeitige, niedrigschwellige Zuweisung zur pulmonalen Rehabilitation sowie eine kultursensible, klare Kommunikation von Bewegungszielen („move more, sit less“). Entscheidend ist, Ziele gemeinsam mit Patient:innen und Angehörigen zu formulieren und Barrieren im Lebensumfeld aktiv zu adressieren.

Situation in Österreich

Soziale Ungleichheiten sind auch in nationalen Daten klar erkennbar.6 Personen mit niedrigem Einkommen weisen eine zwei- bis dreifach höhere COPD-Prävalenz auf, die Raucherquote ist in den untersten Einkommensgruppen etwa doppelt so hoch als in den anderen. Zugleich zeigen sich regionale Unterschiede in der Teilnahme an Lungenrehabilitationen. Diese Befunde unterstreichen, dass intersektionale und sozialepidemiologische Perspektiven keine theoretischen Zusatzschleifen sind, sondern praktische Handlungsaufträge für Prävention, Screening und Nachsorge.

Sensibilisierung und Selbstreflexion

Im klinischen Alltag beginnt Inklusion mit der nüchternen Bestandsaufnahme: Sind die Wege zur Praxis oder Ambulanz ohne Schwellen, barrierefrei beschildert und auch digital rasch auffindbar? Gibt es klar kommunizierte, einfache Möglichkeiten zur Terminvereinbarung für Menschen mit eingeschränktem Deutsch, Hör- oder Sehbeeinträchtigung? Stehen Video-Dolmetsch und leicht verständliche Nachinformationen standardmäßig zur Verfügung, und kennen alle Teammitglieder die entsprechenden Abläufe? Wie geht das Team mit kulturellen und sprachlichen Differenzen um, wird Patient:innenautonomie sichtbar respektiert, und spiegelt die Teamzusammensetzung die Diversität der Patient:innen wider? Solche Fragen sind weniger moralische Prüfungen als Hebel für Prozessverbesserung.

Barrieren abbauen: baulich, sprachlich, sozial – und Haltung zeigen

Bauliche Barrierefreiheit ist durch das Behindertengleichstellungsgesetz geboten und in Gesundheitseinrichtungen ein Qualitätsmerkmal. Dazu gehören stufenfreie Zugänge, Leitsysteme mit guter Kontrastierung, barrierefreie Sanitäranlagen sowie sichere Notrufmöglichkeiten. Ebenso wichtig ist die sprachliche Barrierefreiheit: mehrsprachige Aufklärung, professionelle Dolmetsch-Systeme, Informationsmaterial in „leichter Sprache“ und barrierefreie Websites mit klaren Kontakt- und Terminwegen. Soziale Barrierefreiheit meint den verlässlichen Zugang als Versicherungsleistung, definierte Pfade für nicht versicherte Patient:innen in Kooperation mit Sozialdiensten sowie transparente Information zu Zuzahlungen. Schließlich entscheidet die Haltung: Fortbildungen zu inklusiver Kommunikation (einfache Sprache, „teach-back“), das bewusste Arbeiten gegen Stereotype und die Einbindung von Betroffenen in Qualitätszirkel verändern Ergebnisse messbar. Einzelne kleine Veränderungen – etwa die standardisierte „Teach-back“-Frage am Ende jedes Aufklärungsgesprächs – summieren sich zu einer deutlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung in der täglichen Praxis.

Ausblick

Für eine nachhaltig inklusive Pneumologie braucht es mehr partizipative Forschungzu sozialer Ungleichheit und Lungenerkrankungen, engere Kooperationen mit Soziologie, Public Health und Ethik sowie die Verankerung von Inklusion und Intersektionalität in Leitlinien, Qualitätsindikatoren und Fortbildungscurricula. Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) kann hier eine zentrale Rolle spielen, indem sie Best-Practice-Beispiele sichtbar macht, Schulungsmaterial bereitstellt und die Nutzung von Dolmetsch- und Leichte-Sprache-Ressourcen strukturell unterstützt.

Fazit

Inklusion in der Pneumologie bedeutet, strukturelle, sprachliche und soziale Barrieren zu erkennen und systematisch abzubauen. Ziel ist ein gleichberechtigter Zugang zu Diagnostik, Therapie und Rehabilitation – und damit bessere, gerechter verteilte Gesundheitsergebnisse.

Inklusive Lungenmedizin – einfach erklärt

Jeder Mensch hat das Recht auf gute Behandlung.

Information muss verständlich sein. Patient:innen entscheiden selbst.

In Spitälern und Ordinationen sollen Barrieren weg: Stufen, unklare Wege, schwere Sprache.

Dolmetsch per Video hilft. Angehörige sollen nicht übersetzen müssen.

Leichte Sprache: kurze Sätze, klare Wörter, Bilder – so versteht man mehr.

Manche Menschen treffen mehrere Hürden zugleich (z. B. wenig Geld, andere Muttersprache, Behinderung). Das nennt man Intersektionalität.

Bei COPD zählt nicht nur die Lungenfunktion. Wichtig ist auch: Wie viel kann ich? und: Wie aktiv bin ich? Wenig Bewegung und viel Sitzen sind ungesund.

Reha früh anbieten, Ziele gemeinsam festlegen, Alltag einfach machen

(sichere Wege, gute Beleuchtung, kurze Erklärungen).In Österreich haben Menschen mit wenig Einkommen öfter COPD und

rauchen häufiger. Darum braucht es faire Zugänge für alle.Ziel: gleiche Chancen auf Untersuchung, Behandlung und ein gutes Leben

mit besserer Luft und mehr Bewegung.

Literatur:

1 Disability Equality in Education: Introduction to the SocialModel of Disability. https://www.disabilityequalityeducation.org.uk; zuletzt aufgerufen am 5.11.2025 2 UNPRPD, UNWOMEN: Intersectionality resource guide and toolkit. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf ; zuletztaufgerufen am 5.11.2025 3 Intersektionalität in der medizinischen Forschung. https://gender.charite.de/forschung/gendered_innovations/intersektionalitaet; zuletzt aufgerufen am 5.11.2025 4 Tinner L et al.: Use of intersectionality theory in interventional health research in high-income countries: a scoping review. Int J Environ Res Public Health 2023; 20(14): 6370 5 Tang CY et al.: Unravelling the complex interplay of factors behind exercise limitations and physical inactivity in COPD. Breathe 2024; 20(2): 230180 6 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK): Teilhabebericht 2023: Gleichstellung und Barrierefreiheit in Österreich. Wien: BMSGPK 2023

Das könnte Sie auch interessieren:

Akuter Thoraxschmerz und Dyspnoe im Nachtdienst – ein pragmatischer Ansatz

Bei akutem Thoraxschmerz oder Dyspnoe im Nachtdienst sollte eine vitale Gefährdung initial anhand der Vitalparameter erkannt werden. Potenziell tödliche Ursachen sollten primär evaluiert ...

Nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM): Klinik, Diagnose und Therapie

Infektionen mit nichttuberkulösen Mykobakterien nehmen global signifikant zu. Die Unterscheidung von Kolonisation, transienter Infektion und NTM-Erkrankung kann klinisch sehr schwierig ...