„Unsere Patienten brauchen eine lebenslange Obsorge“

Das Interview führte: Dr. Kassandra Settele

Unser Gesprächspartner:

Priv.-Doz. Dr. Veronika Buxhofer-Ausch

Vorstand der Abteilungen Interne I für Hämatologie mit Stammzelltransplantation, Hämostaseologie und Medizinische Onkologie

Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern – Elisabethinen

Leitspital für Onkologie in Oberösterreich

E-Mail:

veronika.buxhofer@elisabethinen.or.at

Die primäre Myelofibrose ist eine eher seltene, chronische myeloproliferative Neoplasie, die trotz ihres schleichenden Verlaufs die Patienten teilweise stark beeinträchtigt. Wir sprachen mit Priv.-Doz. Dr. Veronika Buxhofer-Ausch, Oberärztin am Elisabethinenklinikum in Linz und Expertin auf diesem Gebiet, über die wichtigsten Faktoren in Diagnose, Therapie und Erkrankungsverlauf.

Wie häufig sind Sie in der Klinik mit Myelofibrose konfrontiert?

V. Buxhofer-Ausch: Ich persönlich sehe durchaus viele Myeolofibrosepatienten, weil ich viele Patienten mit myeloproliferativen Erkrankungen behandle. Derzeit sind bei uns ungefähr 100 Myelofibrosepatienten in Betreuung, das sind sowohl Patienten mit früher als auch fortgeschrittener Myelofibrose. Wir bestellen diese Patienten etwa alle drei Monate zu einer Kontrolle ein. Ich sehe daher jede Woche ein paar Myelofibrosepatienten.

Wie erfolgt standardmäßig die Diagnose einer Myelofibrose? Worauf gilt es besonderes Augenmerk zu legen?

V. Buxhofer-Ausch: Am wichtigsten ist, dass die Diagnose nach den aktuellen WHO-Kriterien von 2016 erfolgt. Das beinhaltet neben Anamnese, Labor, Molekular- und Zytogenetik unbedingt auch eine Knochenmarkpunktion, eine Ultraschalluntersuchung und einen Palpationsbefund der Milz.

Welche medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungsoptionen stehen derzeit zur Verfügung?

V. Buxhofer-Ausch: Wenn keine Kontraindikation besteht, setze ich speziell bei jüngeren Patienten bei früher bzw. präfibrotischer Myelofibrose Interferon ein, um den potenziell krankheitsmodifizierenden Effekt auszunützen. Auch bei fortgeschrittenerer Myelofibrose kann man in ausgewählten Fällen Interferon anwenden, solange die Erkrankung noch hyperproliferativ ist und die Milz noch nicht allzu groß ist.

Was kann gegen eine Verabreichung von Interferon sprechen?

V. Buxhofer-Ausch: Wiewohl es seit über 30 Jahren gute Erfahrungen und Daten zum Einsatz von Interferon bei Myelofibrose gibt, ist die Substanz in dieser Indikation noch nicht zugelassen, wird aber in begründeten Fällen vom Chefarzt bewilligt. Natürlich muss man genau überprüfen, ob eine Kontraindikation vorliegt: Das sind vor allem psychische Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Bei einer Schilddrüsenerkrankung kann man unter engmaschiger Überwachung der Hormonwerte in Kooperation mit den Nuklearmedizinern häufig trotzdem mit Interferon behandeln.

Welche weiteren Therapieoptionen gibt es? Welche Rolle spielen die Januskinase(JAK)-Inhibitoren?

V. Buxhofer-Ausch: Bei Patienten mit fortgeschrittener, aber hyperproliferativer Myelofibrose, die eine Zytoreduktion notwendig macht, kann man bei älteren Patienten Hydroxyurea zum Einsatz bringen. Falls die Milz noch nicht sehr stark vergrößert ist, kann bei noch jüngeren Patienten in dieser Situation auch Interferon zum Einsatz kommen. Bei konstitutionellen Symptomen oder bei Beschwerden aufgrund einer Splenomegalie kann man JAK-Inhibitoren anwenden. Derzeit sind Ruxolitinib oder Fedratinib die verfügbaren Optionen. Wenn eine Anämie im Vordergrund steht, kann man IMiDs (immunmodulierende Substanzen, wie z.B. Lenalidomid), niedrig dosierte Steroide oder Danazol verwenden. In Kombination mit Ruxolitinib, das eine Anämie verstärken kann, werden manchmal auch Erythropoetinpräparate verwendet.

Haben sich in den letzten Jahren neue therapeutische Optionen eröffnet? Welche sind in Zukunft zu erwarten?

V. Buxhofer-Ausch: Wir nehmen derzeit an sehr vielen internationalen, multizentrischen Studien teil, in die wir geeignete Patienten einschließen. In diesen Studien kommen neue Substanzen zum Einsatz, wie neue JAK-Inhibitoren, aber auch andere Substanzklassen wie BET-Inhibitoren oder Telomeraseinhibitoren.

Man muss auch im Auge behalten, ob ein Patient für eine allogene Stammzelltransplantation infrage kommt. Das ist bei Patienten bis ungefähr zum 70. Lebensjahr der Fall, wenn sie ein höheres Risikostadium (z.B. DIPSS-Stadium Intermediate 2 oder Hochrisiko) aufweisen, unter speziellen Voraussetzungen muss eine Transplantation manchmal auch schon früher angedacht werden (DIPSS Intermediate 1 mit speziellen zusätzlichen Risikofaktoren).

Wie viele Patienten sind für eine Stammzelltransplantation geeignet?

V. Buxhofer-Ausch: Wir führen pro Jahr ungefähr fünf bis zehn Stammzelltransplantationen bei Patienten mit Myelofibrose durch. Dank der JAK-Inhibitoren und anderer neuer Therapien leben die Patienten länger und sind in einem besseren Zustand, sodass in Zukunft möglicherweise mehr Patienten transplantabel sein werden. Eine Stammzelltransplantation bietet auch eine Heilungschance, die bei über 50% liegt, wenn der Patient gute Voraussetzungen hat.

Welche Scores zur Prognoseabschätzung sind empfehlenswert?

V. Buxhofer-Ausch: Wir wenden eigentlich alle Scores an, die verfügbar sind: IPPS-, DIPPS- und DIPPS-Plus-Score. Da wir immer auch eine genetische und molekulargenetische Untersuchung durchführen, errechnen wir darüber hinaus auch den MIPSS-Score und den GIPSS-Score. Einen Einfluss auf die unmittelbare Therapieentscheidung hat derzeit vor allem der DIPSS- bzw. der DIPSS-Plus-Score.

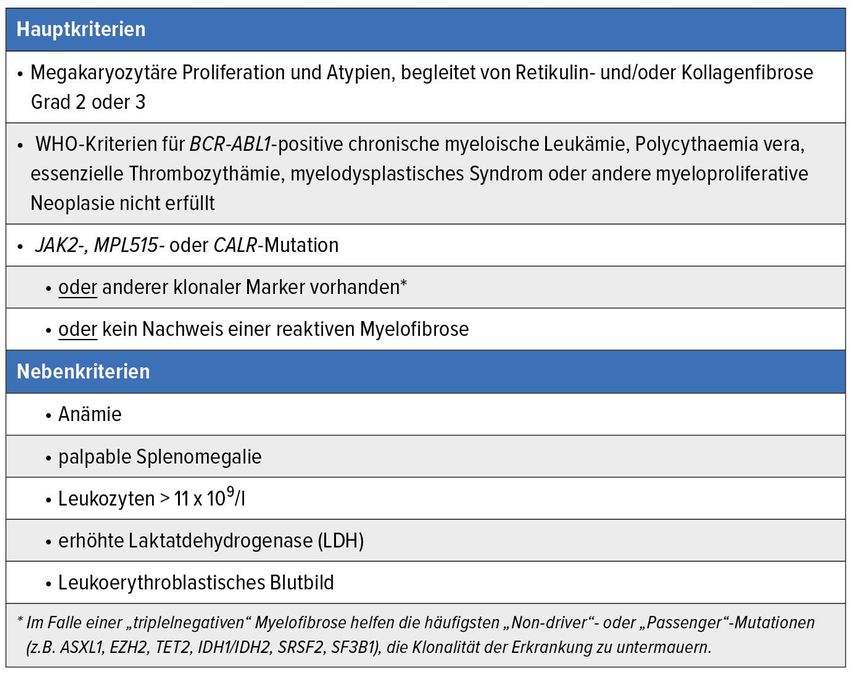

Tab. 1: WHO-Diagnosekriterien für die fibrotische primäre Myelofibrose (adaptiert nach Grießhammer et al.)1

Was ist im Verlauf zu beachten?

V. Buxhofer-Ausch: Da die Patienten durch unsere Therapien (mit Ausnahme der Stammzelltransplantation) leider nicht geheilt werden können, benötigen sie eine lebenslange Begleitung im Sinne einer Obsorge. Bei den regelmäßigen Kontrollen ist es wichtig, nicht nur Befunde zu erheben, sondern auch die Patienten nach ihren Symptomen zu befragen. Das macht man am besten mit einem standardisierten Fragebogen, um auch den Symptomverlauf beurteilen zu können. Auch sollte man die Milzgröße regelmäßig palpatorisch erfassen und sie dokumentieren. In regelmäßigen Abständen sind ergänzend radiologische Untersuchungen mit Ultraschall, CT oder MR angezeigt. Das führt man vor allem in Hinblick auf die Dokumentation der Milzgröße durch, deren Veränderung speziell auch für den Einschluss in klinische Studien wichtig ist. Meines Erachtens ist es auch wichtig, alle paar Jahre eine Knochenmarkpunktion zu wiederholen, um auch hier zu sehen, wie sich die Myelofibrose entwickelt und ob sich die Anzahl unreifer Zellen bzw. Blasten verändert, was einen Einfluss auf eine Therapieänderung haben könnte.

Könnten Sie bitte die Kernbotschaften Ihres Vortrags zur Myelofibrose anlässlich der Veranstaltung „Neue Perspektiven in der Hämatologie“ am 4. Mai in Linz kurz umreißen?

V. Buxhofer-Ausch: Die Kernbotschaft ist, dass eine Myelofibrose eine ernsthafte Erkrankung ist, die neben der Gefahr von thromboembolischen Komplikationen, Blutungen sowie dem Fortschreiten der Erkrankung inkl. sekundärer Leukämie bei durchaus vielen Patienten zu deutlichen Symptomen und damit einer ausgeprägten Einschränkung der Lebensqualität führt. Das erfährt man aber nur, wenn man die Patienten auch gezielt danach fragt. Speziell in den früheren Stadien sollte zumindest bei jüngeren Patienten die Möglichkeit einer potenziell krankheitsmodifizierenden Therapie mit Interferon angedacht werden, damit man ein Fortschreiten der Erkrankung möglichst lange hintanhalten kann. ◼

Vielen Dank für das Gespräch!

Literatur:

1 Grießhammer M et al.: Onkopedia-Leitlinie Primäre Myelofibrose (PMF). Stand Dezember 2018. Online unter: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/primaere-myelofibrose-pmf/@@guideline/html/index.html

Unser Gesprächspartner:

Priv.-Doz. Dr. Veronika Buxhofer-Ausch

Vorstand der Abteilungen Interne I für Hämatologie mit Stammzelltransplantation, Hämostaseologie und Medizinische Onkologie

Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern – Elisabethinen

Leitspital für Onkologie in Oberösterreich

E-Mail:

veronika.buxhofer@elisabethinen.or.at

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen

Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...

Neues zur GVHD-Prophylaxe und Risikobewertung bei Myelofibrose

Die Prophylaxe der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) bleibt eine zentrale Herausforderung nach allogener Stammzelltransplantation. Auf dem diesjährigen EBMT-Kongress wurden dazu neue ...