Pränataldiagnostik: Was ist möglich und was zahlt die Kasse?

Bericht:

Dr. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es ist der verständliche Wunsch einer Schwangeren in der täglichen Praxis: wissen zu wollen, ob ihr Kind gesund ist. Die wichtigsten Tests zur Pränataldiagnostik sind der Ersttrimestertest, bestehend aus Sonografie und Bestimmung von Hormonen im Serum, und ein Gentest auf Chromosomenstörungen, NIPT genannt. Die Abkürzung steht für „nicht invasiver Pränataltest“.

Möchte eine Schwangere die Gesundheit ihres Ungeborenen abklären lassen, muss sie wissen, dass es keinen Test gibt, der alle Eventualitäten abdeckt. „Es ist eine Illusion zu glauben, eine Schwangere könnte durch Tests sichergehen, dass ihr Kind gesund ist“, sagt Dr. Klaus Koch, Diplom-Biologe und Leiter des Ressorts Gesundheitsinformation im IQWiG in Köln. „Das garantiert keiner der Pränataltests.“

In Deutschland ist der NIPT seit Anfang November 2021 in begründeten Fällen Teil der Schwangerenvorsorge. In der Schweiz muss ihn die Frau selbst bezahlen, je nachdem, wie hoch ihr individuelles Risiko im Ersttrimestertest ist. In Österreich muss die Schwangere die Pränataldiagnostik selbst zahlen, sofern keine medizinische Notwendigkeit besteht.

Wie berät man nun seine Patientin am besten? „Jede Schwangere sollte sich zuallererst die Frage stellen, ob und welche Konsequenz sie aus dem Ergebnis ziehen würde“, sagt Prof. Dr. Daniel Surbek, Chefarzt Geburtshilfe und fetomaternale Medizin im Inselspital Bern. „Würde sie ihr Kind auf jeden Fall behalten wollen, auch wenn es krank ist, braucht sie keine Tests.“

Deshalb sei es so wichtig, sagt Prof. Dr. Peter Husslein, langjähriger Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Wien, dass „die Frau die Möglichkeiten und Grenzen der Tests kennt und versteht, bevor sie sich entscheidet, und sich nicht verpflichtet fühlt, nach einem auffälligen Test die Schwangerschaft zu beenden“.

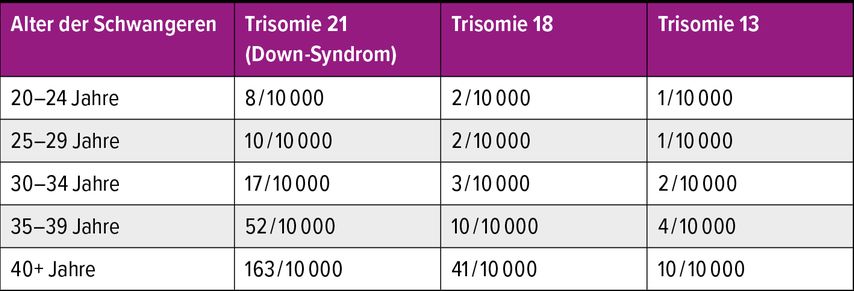

Tab. 1: Anzahl der Trisomien pro 10000 Schwangerschaften (Quelle: IQWiG Versicherteninformation zur Pränataldiagnostik)

Mit den gängigen, von der Kasse bezahlten Sonografien in der 12.–14. und in der 20.–23. Schwangerschaftswoche lassen sich Fehlbildungen erkennen, zum Beispiel Herzfehler, Spina bifida oder Gastroschisis. In der Frühschwangerschaft lässt sich zudem die Nackentransparenz messen. Sie liefert Hinweise auf Herzfehler, Stoffwechselkrankheiten, Skelettfehlbildungen, eine Zwerchfellhernie oder Chromosomenanomalien. Um Letztere zu diagnostizieren, konnten Frauenärzte der Schwangeren lange Zeit nur eine Amniozentese und eine Chorionzottenbiopsie anbieten. Weil diese aber in seltenen Fällen Fehlgeburten auslösen können, suchten die Forscher nach weniger invasiven Untersuchungen. Mitte der 1990er-Jahre kam der Ersttrimestertest auf. Damit lässt sich anhand des Alters der Frau, der Nackentransparenz des Fetus und zweier Marker im Blut das Risiko für eine Trisomie 13, 18 oder 21 abschätzen. Ist das Risiko erhöht, kann die Frau den NIPT machen lassen, der kindliches Erbgut im Blut der Mutter untersucht.

Umstrittene Entscheidung des G-BA

Die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Deutschland, dass der NIPT in begründeten Fällen Bestandteil der Schwangerenvorsorge wird, ist vielfach auf Kritik gestoßen. Behindertenverbände befürchten, die Erwartungshaltung an Schwangere, ein gesundes und nicht behindertes Kind auf die Welt zu bringen, könne zunehmen und der Test könnte als „Screening“ eingesetzt werden. Die Formulierung, in welchen Fällen eine Frau den NIPT erstattet bekommt, ermögliche der Schwangeren, für sich zu definieren, dass sie aus Angst vor einem Baby mit Trisomie 21 diesen Test brauche – egal wie hoch ihr individuelles Risiko ist.

Die Formulierung lautet im Beschluss so: „Der Test kann dann durchgeführt werden, wenn er geboten ist, um der Schwangeren eine Auseinandersetzung mit ihrer individuellen Situation hinsichtlich des Vorliegens einer Trisomie im Rahmen der ärztlichen Begleitung zu ermöglichen.“1

Eine Kostenübernahme ohne medizinische Indikation sei ein Signal für die Gesellschaft, so die Behindertenverbände, dass die Solidargemeinschaft dafür zahle, dass keine Kinder mehr mit Trisomie 21 geboren werden würden. Der Berufsverband niedergelassener Pränatalmediziner (BVNP) kritisierte die Aufklärungsbroschüre für Schwangere, die der G-BA hat erstellen lassen. Um der Schwangeren eine selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen, müsse die Versicherteninformation ergebnisoffen und fachlich korrekt abgefasst sein, so heißt es in einer Pressemeldung des BVNP.2 Und weiter: „Die wissenschaftliche Auswertung zur Versicherteninformation des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zeigt jedoch, dass zwar die Mehrheit der Befragten angibt, sich frei entscheiden zu können, dennoch empfinden etwa 30 Prozent diese als Empfehlung zur Durchführung des Bluttests.“2 Der BVNP kritisiert zudem, dass eine deutliche medizinische Empfehlung, bei welcher Schwangeren der NIPT-Test durchgeführt werden solle, in den Ergänzungen der Mutterschaftsrichtlinien des G-BA fehle. Auch sei die Empfehlung des BVNP, diese Untersuchungen nur in Kombination mit einem differenzierten Ultraschall durchzuführen, nicht mit aufgenommen worden.

Prof. Husslein findet die Entscheidung des G-BA gut: „Ich wünsche mir schon seit Langem, dass die gesetzlichen Kassen den NIPT auch in Österreich zahlen.“ Werde der NIPT von den gesetzlichen Kassen übernommen, sei es aber nur konsequent, wenn auch der Ersttrimestertest Kassenleistung wäre. Husslein: „Beide Tests liefern verschiedene Informationen. Es kommt auf die individuelle Situation an, welcher Test für welche Schwangere der bessere ist. Wird nur einer der beiden Tests gezahlt, suggeriert das, der andere sei nicht so gut.“ Grundsätzlich könne man sich aber fragen, so Husslein, ob die gesetzlichen Kassen Pränataluntersuchungen zahlen müssten, die letztendlich eine freiwillige Entscheidung der Frau seien – es sei denn, es gebe einen Verdacht auf ein erhöhtes Risiko: „Die Medizin wird immer teurer und die modernen Techniken eröffnen immer mehr Möglichkeiten. Wir müssen uns im Klaren sein, dass irgendwo ein Limit sein muss.“

Husslein begrüßt zudem die Forderung des BVNP, dass zu einem NIPT zwingend ein hochwertiger Ultraschall gehöre. Und zwar aus diesem Grund: NIPT in der 11.–14. Woche und Organscreening in der 21. Woche würden eigentlich reichen, und den Ersttrimestertest bräuchte es dann nicht. „Würde man die Frau dann aber zum ersten Mal erst in der 21. Woche schallen, gehen natürlich schon wichtige Information verloren, zum Beispiel ob die Frau Zwillinge bekommt oder ob das Kind einen Anenzephalus oder andere grobe Fehlbildungen hat, aus denen man jetzt schon Konsequenzen ziehen müsste.“

Falsch positive Ergebnisse sind altersabhängig

Dr. Klaus Koch vom IQWiG warnt jedoch davor, den NIPT zu überschätzen: „Ist der Test auffällig, heißt das noch lange nicht, dass das Kind tatsächlich eine Trisomie hat.“ Was das bedeutet, erklärt er am Beispiel einer Trisomie 21: Von 10000 30-jährigen Schwangeren, die den NIPT machen lassen, erhalten 15 ein auffälliges Ergebnis. 10 von ihnen haben dann tatsächlich ein Kind mit Down-Syndrom, 5 aber ein gesundes Kind. Deshalb sei dringend angeraten, sagt Koch, einen auffälligen Befund mit Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese abklären zu lassen.

Ob ein Kind tatsächlich eine Trisomie hat, wenn der NIPT das sagt, hängt vom Alter der Frau ab: Bei 25-jährigen Schwangeren sind von 100 auffälligen Tests 50 falsch, bei 41-Jährigen sind es nur 5.3 „Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich einer jungen Frau vorrechne, wie gering ihr Risiko ist, und sie trotzdem viel Geld für den Test ausgeben will“, sagt Husslein.

In der Schweiz übernimmt die Grundversicherung den rund 500 Franken teuren NIPT nur, wenn das Risiko im Ersttrimestertest höher ist als 1:1000. Der Ersttrimestertest wird immer bezahlt, Amniozentese und Chorionzottenbiopsie nur in bestimmten Fällen. Er sehe immer wieder Schwangere, sagt Surbek, die meinten, mit dem NIPT könne man jegliche angeborene Krankheit abklären. Damit lässt sich aber lediglich eine Trisomie 21, 18 oder 13 finden. „Will die Frau auch die seltenen Chromosomenstörungen abklären lassen, wäre direkt eine Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie angebracht.“

Die Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie empfiehlt ein stufenweises Vorgehen: zunächst Beratung, dann normaler Ultraschall. Ist die Nackentransparenz klar auffällig oder sind Fehlbildungen erkennbar, wird in einem nächsten Schritt eine Chorionzottenbiopsie oder eine Amniozentese empfohlen. Ist der Ultraschall normal, wird das Risiko mit dem Ersttrimestertest berechnet. Ist das Risiko höher als 1:1000, wird der NIPT von der Kasse übernommen. Eine Ultraschallkontrolle in der 20.–23. Woche wird auf jeden Fall empfohlen.

Ethische Frage

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob Krankenkassen Pränataltests bezahlen sollen, die zur Abtreibung eines Kindes führen könnten. Prof. Christiane Woopen, Ethikerin von der Universität Bonn und ehemalige Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, sagt: „Geht man von der Annahme aus, eine Schwangere habe das Recht, einem Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Chromosomenstörungen nachzugehen, halte ich es für konsequent, dass das dann auch die Kasse bezahlt.“ Denn sonst würden sich nur wohlhabendere Frauen diese Tests leisten können, andere müssten sich einer Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie unterziehen, wenn sie sich den NIPT nicht leisten könnten.

Woopen hält es für sinnvoll, den Pränataltest je nach Risiko zu bezahlen. Die Tests generell zu erstatten, lehnt sie ab. „Das könnte als Zeichen gesehen werden, dass die Gesellschaft Schwangerschaftsabbrüche wegen Chromosomenstörungen befürwortet oder gar erwartet“, sagt sie. „Wir dürfen nie vergessen, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass viele Kinder mit Trisomie 21 ein erfülltes Leben haben und dass sie auch für viele Eltern – anders als diese vielleicht vorher dachten – eine Bereicherung sind.“

Weiterführend dazu lesen Sie das Interview mit Prof. Dr. Peter Husslein

„Jede Schwangere hat das Recht, Bescheid zu wissen“

Literatur:

1 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Mutterschafts-Richtlinien (Mu-RL), 19. September 2019 2 „NIPT-Bluttest: Pränataldiagnostiker fordern neue Beratungen des Bundestages zu den Bedingungen der Kassenfinanzierung“, Pressemeldung des BVNP vom 4. März 2021 3 www.perinatalquality.org/Vendors/NSGC/NIPT/

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Zyklusstörungen bei Leistungssportlerinnen

Während die Menstruation bis vor wenigen Jahren im Sport ein absolutes Tabuthema war, sind es nun Ansätze für zyklusbasiertes Training oder Vorzeigesportlerinnen wie etwa die ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...